徐賁專欄

徐賁,學者。

徐贲 | 极权下的自我文献及其解读

編者按:“自我文献”概念源于荷兰历史学家雅克·普雷瑟,定义为记录作者行为、思想与感受的文本,常有意或无意隐藏自我。该术语诞生于纳粹灭绝幸存者证词收集,強調主观经验的空白与沉默价值。徐贲教授对比18-19世纪自传(如卢梭《忏悔录》)的内省成长,与20世纪极权下转向生存证言的转变,揭示个体在恐惧中构建意义、模糊公私界限。那么如何解读20世纪极权下的”自我文献”呢?徐贲认为,解读策略需批判性:考虑自我审查、选择性记忆与心理机制。以戈培尔秘书布伦希尔德·庞姆塞尔回忆录《我所做的工作》为例,剖析其防御性辩解、日常生活视角及道德模糊,强调语境分析、互文比较与道德反思。作者呼吁将自我文献置于跨学科框架(历史、文学、哲学、社会学),探讨人性危机。因此,徐贲以纳粹主义和斯大林主义下的“自我文献”(ego-documen…

徐贲 | 《地狱图书馆》:独裁者的著作如何统治世界

編者按:丹尼爾·卡爾德的《地獄圖書館》以20世紀獨裁者(如列寧、希特勒、毛澤東)的著作為切入點,揭示語言如何在極權統治下異化為控制工具。卡爾德通過閱讀這些邏輯混亂、空洞冗長的「毒書」,分析其將閱讀從自由思辨扭曲為忠誠儀式,語言從溝通工具淪為權力延伸的機制,並探討獨裁者從「失敗作家」到強迫民眾接受其文本的心理轉變。學者徐賁強調該書不僅反思歷史上語言暴政的運作邏輯,還警示當代信息社會中算法、煽動性話語等新形式的語言控制,呼籲保持批判性閱讀與語言自由,以維護思想獨立與文明發展。

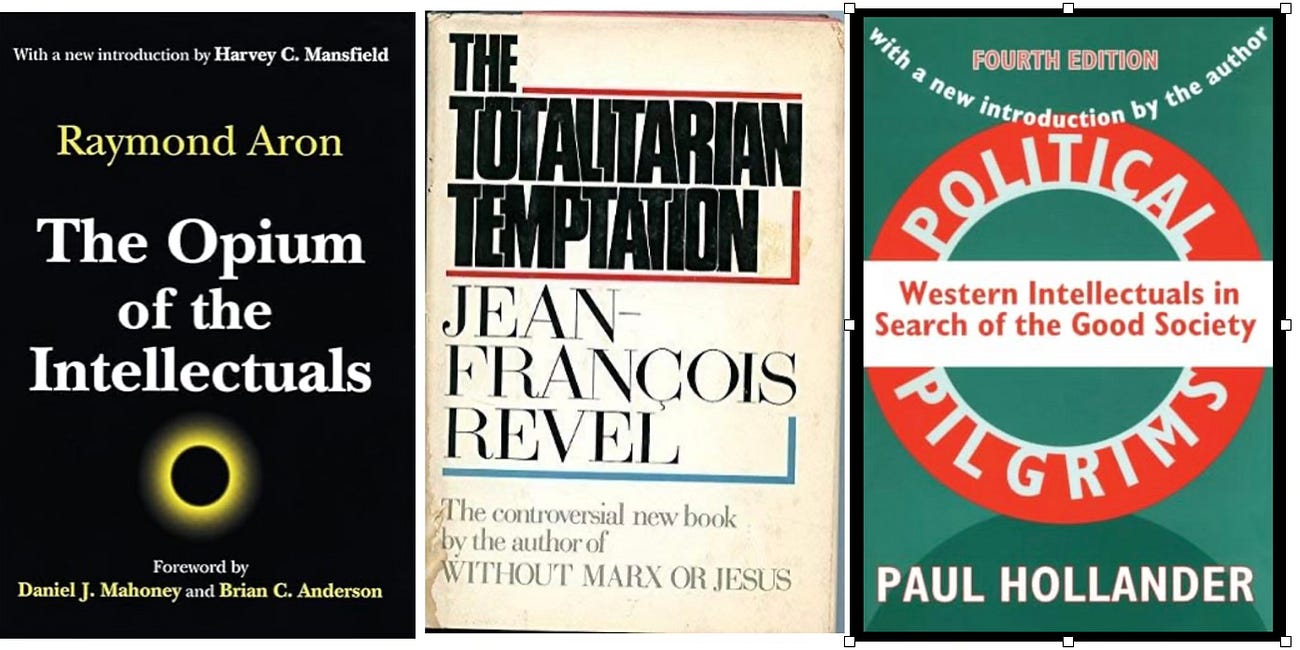

徐贲 | 知识分子的自我欺骗:美化专制独裁的心理机制与当代回声

編者按:二次世界大戰後,民主價值似乎成為共識;曾經冷战的铁幕也早已崩塌,形式上的極權國家在數量上減少了,但是為什麼到了今天,環顧世界,俄羅斯、伊朗、哈馬斯等專制政權依然在世界上狼環虎視,甚至形成獨裁者聯盟與民主世界對峙,甚至得到了當代知識分子的辯護。

徐贲 | 文学的公共性与作家的社会行动

编者按:“作家选择了文学这种与他人交往的方式,不只是出于审美或艺术的理由,而且也是因为,文学创作本身体现了人的公共生活和行动特征。文学创作本身就是一种积极生活、介入与他人共同生活世界的方式。”本文为徐贲专栏最新文章。

徐贲 | 集中营的囚犯人格和专制极权的臣民人格

編者按:本文为徐贲最新专栏文章,原发于《广州大学学报(社会科学版)》2024年第3期。贝特尔海姆和弗兰克是两位亲身经历过纳粹集中营的幸存者心理学家,他们分别留下了关于集中营囚犯心理的见证著作:《知情的心》和《活出意义来》。可以通过讨论这两部著作来探讨集中营对囚犯的非人格化摧残及其严重后果:受害者失去了尊严感和自主意识。贝特尔海姆和弗兰克都认为,自由、意志自主和尊严等术语或多或少是同义词。没有任何权力可以剥夺个人行为的最终选择,也不能剥夺一个人的自由。正是这种自由定义了每个人的人性。任何对人的绝对限制,即使是在集中营或极权国家里,最终都不可能彻底有效地消除人性。但是贝特尔海姆和弗兰克对集中营中的人性有不同的观察和分析角度,形成了他们在理解人在极端环境下的个体意识、生存意义和抵抗可能等方面的差异。我们需要…

徐賁 | 邂逅口述史 发掘口述史:前苏联的人民记忆

編者按:苏联社会的上空依然徘徊着斯大林的幽灵。人与人之间的信任匮乏、冷漠被动、恐惧隔阂、背叛、出卖、孤独无助、专制制度下的维命是从、个人责任不清,在后斯大林时代的苏联依然如故。这样的人民,他们的个人遭遇无法形成文字纪录,更无法相互交流,只能掩埋在孤寂的心灵深处。如何进入这种沉默、封锁、幽闭的心灵,便成为历史学家的难题。本文徐賁教授專欄。

徐賁 | 逆境和人性的文学:从集中营到恶托邦

編者按:从集中营文学到恶托邦文学,我们可以看到,集中营的邪恶是相似的,而恶托邦则各有各的邪恶。本文為徐賁新書《極權下的人性:文學中的集中營和惡托邦》序,亦為作者波士頓書評專欄文章。 从叙事特征来看,没有什么比集中营和恶托邦文学更为不同的了。一个是亲历者证词的真实叙事,另一个是作家想象的虚构作品。一个是见证和描述过去的真实苦难,另一个是预言和警告未来的可能危险;一个是记述发生在有限的围墙和铁丝网内的事情,另一个是描述整个国家和社会中的生存状态和生活秩序;一个只涉及两种互相敌对的人物:看管和囚犯;另一个则包罗多种人物和他们构成的复杂社会等级;集中营的日常秩序是由严格的纪律规章来确定的,而恶托邦的行为规范则是由意识形态、政党、政府和独裁来操作;前者运用的是简单、残暴的惩罚(punishment),而后者采用的…

徐賁 | 红潮往事: 告别“党人革命”

社会心理学家米尔格伦(Stanley Milgram)曾经设计过一个“小世界试验”,也就是如今大家所熟悉的“六度分离”。六度分离是说,在地球上,任意两个人之间想要找到联系,中间只需要通过四、五个人,最多不超过六个,就可以达成。六度分离说明了社会中普遍存在的“弱纽带”,通过弱纽带,人与人之间的距离变得非常接近。在现实生活中,弱纽带能发挥非常强大的作用,许多人在找工作时会体会到这种弱纽带的效果。在阅读中,弱纽带的作用更是微妙,它能在从未谋面的人们之间,形成一种类似熟人的关系,使得阅读陌生者也仿佛像是在回忆熟人往事。

徐賁 | 范美忠在美国会被开除吗?教师职责和公民权利

編者按:5月12日是汶川地震紀念日。波士頓書評特別發表專欄作者徐賁長文《汶川地震中的“范美忠事件”》。此為下篇《范美忠在美国会被开除吗?教师职责和公民权利》。 范美忠老师因为在汶川地震的行为(独自逃生)和事后的言论(称自己是“正当行为”)而被解除教师职务、取消教师资格。许多人对此表示赞成和支持,他们把范美忠裁决为一个在行为和人品道德上都有“罪过”的老师。由于他的“罪过”,敲掉他的教师饭碗是理所应当的事情。但是,如果我们没有忘记,教师首先是公民,而职业保障则是一个公民最基本的权利,那么,范美忠事件就不再是一个单纯教师职责的问题。

徐賁 | 范美忠事件拷问的是谁的道德灵魂?

編者按:5月12日是汶川地震紀念日。波士頓書評特別發表專欄作者徐賁長文《汶川地震中的“范美忠事件”》。此為上篇《范美忠事件拷问的是谁的道德灵魂?》。今天還推薦漢學家歐陽泰的《最後的使團》。 2008年5月12日汶川大地震,四川都江堰光亚学校范美忠弃学生于不顾第一个跑出教室。5月22日,范美忠在博客写下《那一刻地动山摇—“5·12”汶川地震亲历记》,表示自己“是一个追求自由和公正的人,却不是先人后己勇于牺牲自我的人”。之后,网络和报刊上出现了对范美忠道德灵魂的拷问。 一. 旁观者的罪过 范美忠在地震发生的时候,先救自己,而不是他的学生,在面对舍己救人的道德考验时,他失败了。但是,所有那些站在道德高地指责他的人们,他们就一定能成功地经受这个考验吗?如果我们无法信心十足地说“是”,那么范美忠事件所拷问的就不…

徐賁 | 英雄苏联少年與斯大林主義幽靈

編者按:费格斯说,他的书谈的不是斯大林本人,但每一页上都闪现着斯大林的幽灵。他写道,“(这本书)探讨的不是斯大林和他的统治政策,而是斯大林主义如何渗透到人们的心灵和感情之中,左右着他们的价值观和人际关系。这本书并不想就此揭开恐怖统治根源之迷,也不想描述古拉格的兴衰。它要解释的是,在苏联社会中警察国家是如何扎下了它的根须,把成百万的普通人变成为恐怖统治的袖手旁观者或者积极帮凶。斯大林制度绵延不绝的魔力和遗产不在于国家结构,也不在于对领袖的个人崇拜,而在于,用俄国历史学家米海伊. 盖夫特(Mikhail Gefter)的话来说,‘渗透到我们心灵之中的斯大林主义。’”

徐賁 | 韩剧中的文化保守主义和道德习俗

韩剧在中国大受欢迎,让一些影视界人士觉着了一阵阵受威胁的寒意。这种威胁感不再是影艺圈内的同行相轻或者经济利益相争,而更是被升格为一种来自“非我族类”的敌意攻击。有报道说,某影视界名人针对正在播放的《大长今》说,“中国在历史上曾被入侵过,但文化上却从未被奴役过,如果我们电视台、我们的媒体,整天只知道播放韩剧,这跟汉奸有什么区别?”看韩剧这种普通人平常的娱乐喜好,一下子成了对“我族”的“出卖”行为。一些影艺界人士甚至以此为理由,要求以国家行政力量限制韩剧在中国流行。 反韩剧的文化民族主义和1990年代以来在中国常见的另一些民族主义有所不同。那些民族主义多多少少似乎还有说得通的敌我区分理由。阿隆(Raymond Aron)曾分辨过三种不同的敌我区分。〔注1〕第一种是曾主张过法西斯政治的施米特(Carl S…

徐賁 | 消除阅读经典的神秘感和畏惧感

编者按:在中国,徐贲是以“公共知识分子”的身份出现在中国读者视野中的。实际上,徐贲更是一位有经验的老师,在美国大学教授西方人文经典超过四分之一个世纪,是其教授生涯中感受最深的部分。如何带领学生阅读人文经典呢?2024年1月,徐贲著述的四卷本《西方人文经典讲演录》由上海三联书店出版,带领学生阅读西方人文经典。《波士顿书评》授权发表《西方人文经典讲演录》。文章标题为编者所加。 作者: 徐贲 出版社: 上海三联书店 出品方: 理想国 出版年: 2024-1 页数: 2372 这是一部给大学生(或从来没有接受过人文教育的研究生们)准备的讲稿。共分为四册:一、希腊;二、罗马;三、从中世纪到文艺复兴;四、17世纪和18世纪启蒙。

徐賁專欄: “反右” 创伤记忆和群体共建

在1949年以后发生的一系列政治运动和事件中,反右和文革可有说是留下最深、最持久社会创伤的两次灾难。耶鲁大学社会学教授亚历山大(Jeffrey Alexander)在《文化创伤和集体身份认同》一书中,把“创伤”定义为人们所经历的“可怕事件”,在“群体意识上留下的难以磨灭的痕迹。” 对于那些受害者和同情受害者的人们来说,“可怕的事件”就是灾难。可怕事件的历史痕迹构成了对人有持续伤害作用和后果的记忆。[注1] 对历史灾难存在着两种认知模式,一种是“客观发生”,另一种是“文化构建”。[注2] “客观发生”模式认为,灾难对个人所造成的伤害是一种客观发生的事情,它本身具有清晰可辨的反道德性质,这个本质的意义不允许作任何的道德粉饰。“构建模式”认为,历史事件是一种本身没有本质意义的过去发生,灾难的“邪恶”是一种由阐…