Newsletter7/13 | 陳宜中訪談的熱烈討論和“虚无主义狂热”的三篇書評

編者按:本週推出的學者陳宜中新書《馬克思:從共和主義到共產主義》的採訪引發了熱烈的討論,書評特別選摘。最近義和團鬧的慌,用學者陳純的話說,“虚无主义狂热”不需要对内在价值有所认知,只需要“忠诚”。本週特別編選三篇書評。

專題與訪談:陳宜中訪談引發的熱烈討論

本週推出陳宜中訪談,訪談圍繞他的新書《馬克思:從共和主義到共產主義》。訪談分為上下兩個部分,訪談發出後,在各個平台激起了熱烈的討論,波士頓書評特別收集。

許多讀者對馬克思如何到中國,在前蘇聯、在列寧斯大林那裡是怎麼一回事特別感興趣,對此,陳宜中回應:

— 關於卡夫丁峽谷及其相關問題,我在第九章的第二節和第三節,有一個比較完整的說明。1881年馬克思 (恩格斯沒有參與,當時是否知情也不清楚) 寫給查蘇利奇的信 (加上4份初稿),並不是說一切後發國都可以繞開資本主義發展階段,而是說,"如果" 可以及早剷除沙皇專制,"俄國農村公社" 或可直接引入西方科技,自下而上地升級為現代共產主義 (集體主義式的大農業和大工業)。在我看,此與列寧主義是相當不同的,只能說馬克思晚年對俄國公社帶有一些幻想,但這和20世紀泰山壓頂式的黨國趕超體制是完全不同的邏輯。

克拉考沃斯基的三卷,我引用了前兩卷。但他並沒有直接處理馬克思與列寧、與列寧主義、與馬列主義的關係問題。在馬和列之間,以我看,有三點是需要特別研究的,但拙著沒有餘力去處理。一,列寧是第二國際正統派教父考茨基的學生,在馬恩和列寧之間,考茨基的中介需要納入考量。二,列寧與俄羅斯馬克思主義 (普列漢諾夫等孟什維克)、與俄羅斯民粹主義 (包括其後繼者社會主義革命黨) 的複雜關係。三,第一次世界大戰的激進化效應,及其在俄羅斯促成的革命情境。

我個人其實沒有耐心再去寫列寧,和列寧以後的發展。列寧在1924年就死了,因此,對20世紀蘇聯的小兄弟們的意識形態研究,主要涉及斯大林。蘇聯瓦解後,西方學者和俄國學者對 (列寧和托洛斯基主導的) 戰時共產主義,乃至斯大林時代的發展,都已經有相當不錯的研究了。這包括對斯大林私人圖書收藏及書上眉批的研究,等等。由於我對斯大林很反感,所以實在沒有動力追究下去了。人生苦短啊!

部分讀者評論:

— 共和主义的确是党国马列宣传的死角 ,点中这个死穴已非凡力能及

— 有讀者指出訪談前面書評編輯所寫的有關中國大陸所出版《馬克思恩格斯全集》有錯。讀者指出:《馬克思恩格斯》全集一共50卷、55册,其中正文50卷、53册,另外包括一卷“全集目录”、一卷“人名索引”。正文的第23、24、25是《资本论》的前三卷,第26卷分为三册,为《资本论》的第四卷。中文第一版全集是根据苏共的俄文第二版译出,最初正文翻译出版了39卷,1956年12月出版第一卷。从1982年开始翻译出版第40至50卷。1985年全部出版完毕。

— 陳宜中回應版本:中文馬恩全集,以我理解,前後共有3個版本。第一版的翻譯,特別生硬,譯者因為怕出錯,一句話中往往出現很多的 "的"。第二版就有更多的意譯成分,而不都是直譯。前兩版都是譯自蘇聯版馬恩全集。第三版指的是最晚近的、對MEGA2 (馬恩全集考證版) 的譯本。基本上,前兩版是譯自俄文,第三版是譯自德文。第三版的源頭,即MEGA2,從1975年到現在都還沒有出完,因為工程浩大,財力可能也有限。

— 在相当程度上,马克思的“建构”实际是对前人的应用,也就是具体化,比如历史经历的“规律”最后以实现共产的目的。这实际是对康德发明的“历史合目的性和合规律性”的具体应用。这样,对马恩理论的批判本身的意义就不大,由于不属于“元理论”,驳倒了这个,别的思想家还能发明另外一套思想。只有驳倒康德发明的这个理论,所有派生理论才会失去效用。

我觉得西方人不太重视他的一个重要原因可能就在这里,至于应用就更不用说了,在西方他几乎从来没有被得到具体应用,西方左派在实践层面几乎都不是马派。

— 大陆的对马恩的官方解释本来就是联共党史的那一套。九十年代算是比较开放的时期,也不让研究恩格斯晚期的转变;八十年代的关于人道主义讨论也弄得学术界战战兢兢。老马的第一篇论文,论普鲁士书报检查制度,官方从来只字不提。官方只提及几个理论,实际上他们还有大量的社会工作,八小时工作制、禁止使用童工,等等,也从来不予提及。应该叫社会批判。国产的全集55卷,几个理论建构的整体比重并不很大,他们还有大量社会批判性文章,官方很少提到这些,就谈理论建构,这本身就是有问题的。事实上,大陆从来没有展开过马恩理论和思想的学术性研究,这是禁区。指导思想必然是要被垄断的。对他们的学术性分析,只有在个人研究中才一鳞半爪地流露一些,也很少有人去读他们全集里的文章,更不会和当时的德国历史、欧洲历史结合起来读。这怎么可能会对马恩有个比较完整的认识?通常,对他们著作做过研究性阅读的人都不太容易成为他们的追随者,那些建构性内容很难让人满意,但也很少会对他们进行攻击,他们的社会批判远远比建构成功得多。

— 在相当程度上,马克思的“建构”实际是对前人的应用,也就是具体化,比如历史经历的“规律”最后以实现共产的目的。这实际是对康德发明的“历史合目的性和合规律性”的具体应用。这样,对马恩理论的批判本身的意义就不大,由于不属于“元理论”,驳倒了这个,别的思想家还能发明另外一套思想。只有驳倒康德发明的这个理论,所有派生理论才会失去效用。

我觉得西方人不太重视他的一个重要原因可能就在这里,至于应用就更不用说了,在西方他几乎从来没有被得到具体应用,西方左派在实践层面几乎都不是马派。

— 西方,尤其是西欧的左翼几乎没有以他思想为指导的,有的只是极少数人。而这极少数人的成功也不是因为得益于理论的成功,而是因为政治的剧烈动荡。

恩格斯在晚年都放弃了过去的理论,甚至宣称,谁不遵守德国宪法谁就是反革命,还论证了传统的暴力不可能取得胜利。

连他们自己都不马克思了,那么那些追随者还怎么可能马克思?在俄国的胜利可以说是德国一手造成的。

— 九十年代那些两头真的老先生们希望搞民主社会主义,他们认为马主义之后西方也开始转向民社。实际上他们搞错了,民社才是西方左翼主流,老马去世以后,是恩格斯转向民社

— 主导十九世纪欧洲历史进程的是欧洲五大国,英法德俄奥,到十九世纪末,英法已经完成民主化转变,德国社民党也成为议会第一大党,俄奥丧失对欧洲的主导地位,其他国家也在向立宪政府转变。如果按照正常发展,二战后的欧洲历史形态会提前五十年实现。马恩的理论最终只会具有思想史的作用,而且会比现在更加伟大。

由于德国只是一个假民主国家,议会没有起到向英法那样的实际作用,最重要和最核心的权力仍然把持在德国皇室手中。威廉二世发动世界大战以后,导致欧洲局势迅速转变。

一战和二战是欧洲左翼化的直接原因。但欧洲的左翼不是马恩理论的结果,而且从一开始就不是。且不说法国革命,英国宪章运动结束的时候,马恩都还是十来岁的小孩,后来的英国左翼运动几乎完全没有受到马恩的影响,在法国的影响也不大,法国左翼运动的主流是可能派,这才是是法国左翼运动的主体。德国的左翼运动的主流,最初是魏特琳,后来他跑到了美国享受生活去了,中期是拉萨尔,后期是伯恩斯坦,都是被认为“修正主义”的那一批人。李卜克内西和那个谁领导的激进左翼被合并进了社民党,这是马克思《哥达纲领批判》的由来,换句话说,即便是德国的激进左翼也没有遵守马克思的想法。马恩主义由此在欧洲就全面衰落,这还是1875年的事,虽说稍后成成立第二国际,但已经不再是激进革命的联合。

欧洲左翼和中国的极左根本不是一个物种,人家是自由主义者、民主主义者,是欧洲右翼竭力反对的群体。这才是二战以后欧洲全面左翼化的理由:自由和民主。

— 哥达合并,遵循的就是拉萨尔路线,此时拉萨尔已经死了11年,他是在1864年为爱情决斗重伤不治,死的时候才39岁(印象,不确)。由此可见,老马不仅在理论上而且在实践中都输给了拉萨尔。于是,他气咻咻地写了那个批判,鞭笞死人。

在当时的欧洲,马恩思想还不是最激进的,最激进的是无政府主义,是巴枯宁、克鲁泡特金、普列汉诺夫这些人。而最初的无政府主义者又是戈德温这类非常激进的个体自由主义者。

欧洲思想从来不是单面的,历来都是你中有我、我中有你,几乎所有思想家都是各取所需自由阐发。

由于欧洲极右翼连续发动两次世界大战,尤其纳粹的滔天罪行,欧美极右翼几乎就成了“反动”的代名词,和中国的极左一样臭名昭著、声名狼藉。

— 历史就看如何诠释。在国际共运史上,拉萨尔属于异端,敌人,但李伯克内西,考茨基,伯恩斯坦,这被列为马克思的传人,分别是第二国际的左中右派。哥达纲领是拉萨尔,巴黎公社是布朗基,欧洲共运的大事件,跟马基本都没啥关系。。搞得好像都是他是领导者一样。

專題 | 陳宜中和他的政治哲學與社會主義思想史研究

陳宜中 80年代末在台湾大学读书,后赴剑桥大学就读,获政治学博士学位。研究兴趣为当代政治哲学及社会主义思想史。多年来,他在致力于学术研究的同时,還積極介入公共事務和大陸思想論證,與大陸當代思想大家、知識分子訪談,聚焦當下中國思想問題與迷惘。 現任中央研究院人文社會科學研究中心研究員暨政治思想研究專題中心執行長,兼任《思想》季刊編輯委員。主要研究領域為社會主義與自由主義、現代政治思潮、應用政治哲學,著有《中國關鍵七問》、《當代正義論辯》、《中國轉型六問》。

書評

最近義和團鬧的慌,用學者陳純的話說,“虚无主义狂热”不需要对内在价值有所认知,只需要“忠诚”。本週特別編選三篇書評。

石破天 | “一群人就成了一头畜生”

編者按:最近“義和團”鬧的慌,用羽戈的話說“朝廷的排外热还常常有发作的倾向”。此外,今天特別發出石破天專欄。“一个人可能是伟大的,但一群人就成了一头畜生,而且是一头自己会吃掉自己的畜生。” 如果你的朋友们纷纷都从桥下跳下去,你会不会也跳下去呢?对此,美国女作家雪莉·杰克逊的回答是:“Yes!”她曾给出了一个生动的例子,这便是1948年6月26日发表在《纽约客》上的短篇小说《摸彩》(The Lottery)。 《摸彩》的故事很简单:6月27日,美国某个300人的村庄举行着一项古老的摸彩活动。没有人知道这项传统的由来,所有的仪式都变得有些敷衍,但无论是大人还是小孩都必须参加,甚至腿断了而不能出席的克莱德·邓巴也由其妻子代抽签。第一轮由户主代表全家去抽签,那张画着黑点的“彩票”被哈沁森太太的丈夫比尔抽到。于是下…

羽戈 | “朝廷的排外热还常常有发作的倾向”

編者按:最近“義和團”鬧的慌,用羽戈的話說“朝廷的排外热还常常有发作的倾向”。 《燕山楚水》,内藤湖南著,吴卫峰译,中华书局2007年5月第一版 去中国旅行,乃是青年内藤湖南的夙愿。1897年4月,他刚过而立之年,被派往台湾——此时台湾已经割让给日本——出任《台湾日报》主笔之际,曾有意北上游历。在一本关于诸葛亮的书中,他写道:“著者今将经南荒,有欲跋涉禹域之志,若足及胜迹所存之所,得踏三分之国、千秋人物龙盘虎踞之地……”禹域是一个古老的说法,相传大禹平水土,分九州,为中国地理奠基,后世遂以禹域代指中国。内藤湖南对这个词情有独钟,其中国游记即名《禹域鸿爪记》,后由出版社改作《燕山楚水》。

陈纯 | 粉红狂潮与体制外的极权主义

編者按:“虚无主义狂热”不需要对内在价值有所认知,只需要“忠诚”。本文選擇陳純新書《國家主義的陰影》,經作者授權刊發。 八月五号从派出所出来,我感觉自己已经跟不上世界的变化。 我在七月十四去香港观摩游行,期间在朋友圈发过两张与此相关的照片,几个小时就锁掉了。有人在这几个小时内将这两张照片保存了起来,并对我的朋友圈进行截图。八月四号,一个有着叫“孤烟暮蝉”的微博大V将我这两张照片和朋友圈的截图发了出来,贴上“港独博士”的标签,呼吁人迅速转发。很快,我的微博大小号、我以前删掉的言论、我出版的书,都被人肉出来。众多别的大V号也跟风转发了这些照片和信息,无一例外都打着“港独”的嘘头,其中一个还低级红地加了一句:“治不了洋人,还治不了你一个土博士?”

書摘書訊

楊治宜 | 遺忘(from汪精衛與中國的黑暗時代:詩歌.歷史.記憶)

編者按:對一個執念於生前身後名的民族而言,這是個人所能遭受的最可怕的命運。這一系列的譴責手段幾乎與汪精衛生前身後受到的記憶審查若合符節。本文摘自《汪精衛與中國的黑暗時代:詩歌.歷史.記憶》。 Damnatio memoriae(懲罰性遺忘)是一個現代拉丁詞,用來描述古羅馬帝國元老院的一種政治懲罰,一旦某位公民被譴責為「共和國敵人」,他們的名字和肖像將被從公共記憶中抹殺,這有時甚至意味著徹底改寫歷史紀錄。對受譴者的懲罰範圍,包括從所有官方名錄中消除他們的名字和頭銜;貴族葬禮上不許展示他們的蠟製死亡面具;著作被查抄、焚毀;財產充公;遺囑無效;其誕辰被宣布為羅馬人民的凶日,而在其忌辰則舉行公眾慶典;他們的房屋被夷為平地;甚至他們的名字(praenomen)也可能被禁止繼續使用。對一個執念於生前身後名的民族而言…

柳泳夏 | 在這裡生活,沒民主,有自由(from 消失的香港)

在這裡生活,沒民主,有自由 在講香港故事時,還有一句話很常提及:「沒有民主,只有自由。」香港式的自由相當知名,很多學者都說當地的空氣不一樣,這裡的空氣指的是自由。我一開始不懂這是什麼意思,等到離開後才明白,生活在那裡有一種舒適感。我仔細分析其源頭,卻發現只有自由。 香港(英國)政府實現人類對自由的根本欲望,而自由是發揮人類能力的基本條件,也就是說,為你鋪設好設施,讓你能盡情施展本事。企業的成長與其活動的自由程度息息相關,要給企業多大的自由,是所有政府都很苦惱的事,因為經濟數值的漲落,取決於企業的事業計畫或活動範疇的擴張。

徐賁 | 極權下的人性:文學中的集中營與惡托邦

作者 | AUTHOR 徐賁 出版社 | PUBLISHER 壹壹陸工作室有限公司 書號 | ISBN 9789887029526 徐賁教授繼暢銷書《暴政史》 後,以「極權下的人性」為針線,貫穿真實的歷史和虛構的小說,寫成最新巨著《極權下的人性:文學中的集中營與惡托邦》。 全書分兩部份:第一至第五章,作者以集中營文學為主題,透過曾經歷納粹德國的集中營和蘇聯時代的勞改營「古拉格」的倖存者所撰寫的作品,剖析歷史上這些由極權政府所建立的「人間地獄」,如何扭曲裡面所有人 — 不論是施虐的看管還是受虐的囚犯 — 的人性。

戴寶村 | 從台灣諺語看台灣歷史

從台灣諺語看台灣歷史(2024年增訂版) 作者: 戴寶村 出版社:玉山社 出版日期:2024/07/10 語言:繁體中文 內容簡介 《從台灣諺語看台灣歷史》全新增訂改版! 依時序系統整理而成十個篇章,共113則台灣諺語。 從清代移民到戰後台灣,豐富生動的市井小民生活百態, 全都濃縮在你我可以琅琅上口的諺語中! 一句「番薯不怕落土爛,只求枝葉代代湠」,道出台灣人刻苦耐勞,強韌不拔的堅毅精神。而「南門有媽祖,西門有蘭醫師」,則是反映出台灣早期的本土信仰,與西方傳教士的無私奉獻。

柳泳夏 | 消失的香港: 從鴉片戰爭、97回歸到港版《國安法》,香港如何成為我們「記憶中的」東方明珠?如何再次扮演關鍵之地?

消失的香港: 從鴉片戰爭、97回歸到港版《國安法》,香港如何成為我們「記憶中的」東方明珠?如何再次扮演關鍵之地? 作者: 柳泳夏 譯者: 葛瑞絲 出版社:大是文化 出版日期:2024/06/27 語言:繁體中文 內容簡介 ★韓國Yes24、阿拉丁等網路書店暢銷排行榜,一上市立刻再刷三次 ★《朝鮮日報》等十多家新聞媒體推薦 ★獨家收錄:作者柳泳夏教授給臺灣讀者的繁體中文版序 ◎鴉片戰爭後,英國指名要這個只有8,000人的小漁村。因為那是太平洋入口。 ◎面積這麼小,為何經濟自由度全球第一?因為這裡從來就不是一個「國家」。

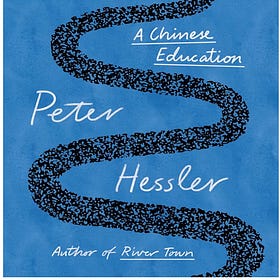

Peter Hessler | Other Rivers: A Chinese Education

Other Rivers: A Chinese Education Hardcover – July 9, 2024 by Peter Hessler (Author) Publisher : Penguin Press (July 9, 2024) Language : English Hardcover : 464 pages An intimate and revelatory account of two generations of students in China’s heartland, by an author who has observed the country’s tumultuous changes over the past quarter century