蔡偉傑 | 皇帝的面具與帝國意識形態的侷限:評柯嬌燕《半透明鏡》

編者按:“歐立德與柯嬌燕之間對滿洲身分認同形成過程的一個爭議點,在於兩者對影響滿洲認同的歷史動力有不同解釋:帝國意識形態與制度何者較具有決定性?”本文為蔡偉傑教授為柯嬌燕《半透明鏡》中譯本所寫評論。

……俯瞰近世歐亞,會發現帝國意識形態趨向於一種普世的表述方式,其並不奠基在「全體如一」的基礎上(all-as-one,如許多現代共和主義意識形態),而是在「一如全體」(one-as-all)的基礎上,且這個「一」就是皇帝。──柯嬌燕,《半透明鏡》

近二十餘年來,有關清朝的性質與滿洲人之所以能成功統治中國的原因,在歷史學界中掀起了熱烈的討論。而相關的討論主要圍繞在美國新清史(New Qing History)內部的討論與東亞學界對前者的批評。新清史一般指稱的是源自一九九○年代初期,北美東亞學界受內亞研究影響所出現的鬆散「學派」。新清史學者主要運用新開放的漢文與非漢文(以滿文為主)檔案材料,質疑過去清史研究中的漢化(sinicization)理論。他們也強調滿洲人以少數的征服者之姿之所以能夠成功締造大清帝國的原因,在於他們能夠熟練採借與運用被征服的漢人與非漢人(以內亞民族為主)的文化,但又同時能夠維持自身的族群認同。這種研究取向將清帝國視為同時具有傳統中華帝國與內亞帝國的特徵,並且將其與近世(early modern)的歐亞帝國(如俄羅斯帝國、莫臥兒帝國與奧斯曼帝國等)相比較1。而本文所評述的著作,就是美國新清史的代表著作之一:柯嬌燕的《半透明鏡:清帝國意識形態下的歷史與身分認同》2。

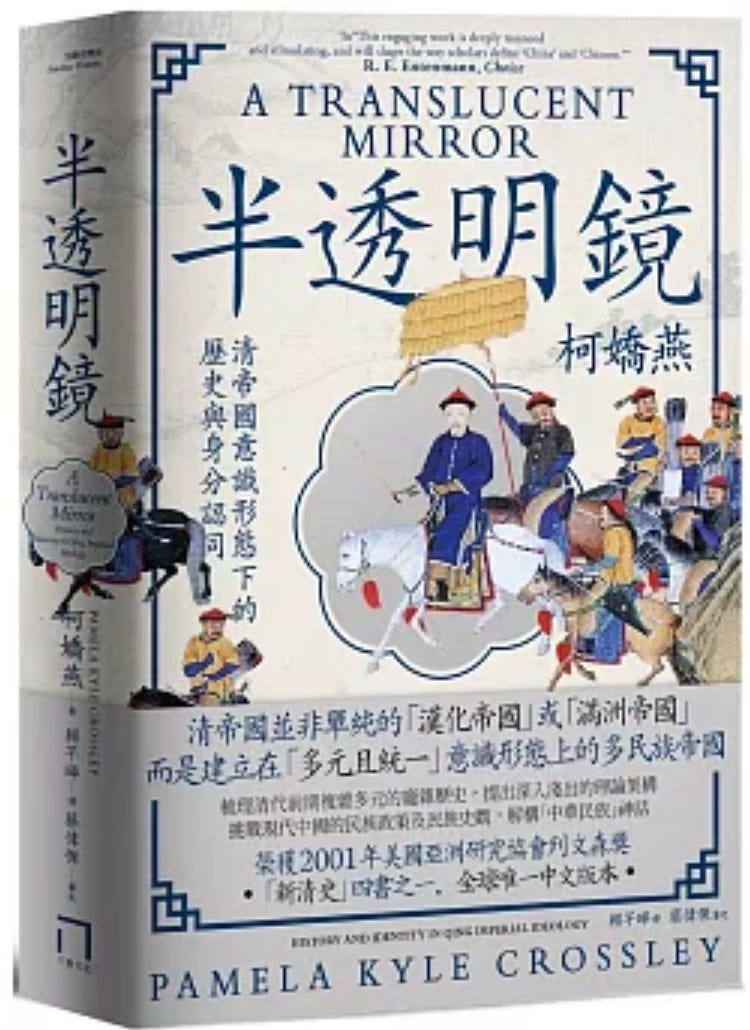

柯嬌燕,生於一九五五年,一九八三年獲美國耶魯大學歷史學博士,現為美國達特茅斯學院(Dartmouth College)歷史學榮譽教授,她長期研究清史、內亞史、比較史和全球史,著重於探討現代認同的根源,特別是民族認同與近世帝國統治結構的關連性。代表作除了本書之外,還包括了《孤軍:滿洲三代家族與清世界的滅亡》(Orphan Warriors, 1991)、《什麼是全球史?》(What is Global History?, 2008)與《錘和砧:打造現代世界過程中的遊牧統治者》(Hammer and Anvil: Nomad Rulers at the Forge of the Modern World, 2019)等。即將出版的新作為《中國的全球帝國:清,一六三六至一九一二年》(China’s Global Empire: Qing, 1636–1912)。至於本書英文原版乃是於一九九九年由加州大學出版社發行,並於二○○一年榮獲美國亞洲研究協會列文森獎;繁體中文版則是由國立政治大學歷史學系世界史組碩士賴芊曄翻譯,並由國立中正大學歷史學系助理教授蔡偉傑博士審定,於二○二四年十月由八旗文化出版。

本書正文除了緒論與後記外,共分為「長城」、「父家」與「天柱」三大部分,每部分都由兩章構成。首先,柯嬌燕認為清朝的皇權(emperorship)性質是合璧性的(simultaneous),一方面表現在皇帝公開言論的多語性(包括滿文、漢文、蒙古文、藏文與回文)上,另一方面則表現在皇帝的不同人格面具(persona)上:康熙皇帝面對漢人時則是儒家聖王;面對蒙古人時則是成吉思汗繼承人;面對藏人,他則是佛教統治者與高僧之徒。而乾隆帝則希望成為超然而普世的統治者,具備抽離且客觀的仁善,以及內在完滿、外在全能的風範。而這種清朝的普世主義形象的源頭,除了可以追溯至儒家的普世主義以外,還能追溯至中古後期的中亞統治者與蒙古帝國大汗向後世統治者展現出的超驗姿態。

在皇權概念的基礎上,本書繼承了一九七○年代美國清史學者康無為(Harold Kahn)對清代歷史建構與皇帝「自我形象」表述的研究,而著重於探討早期清朝皇權(皇太極以降至雍正朝)與後期清朝皇權(乾隆朝)的意識形態之間持續的緊張關係,而帝國意識形態的轉變也影響了清朝對於帝國成員的身分界定。初期階段(天命至天聰年間)的特色在於資料短缺以及制度尚未發展健全的限制。第二階段(崇德年間至十八世紀中葉)的特色則是受征服與占領所支配。這個時期的資料在身分認同議題上呈現了轉型主義的意識形態。第三階段的乾隆朝皇權,征服受限於各種因素而未能開展,同時在身分認同議題上,對帝國內部而言從轉型主義變為本質主義;對皇帝而言則轉變為一種排外的普世身分認同。

至於為何清朝在身分認同的意識形態引起成分變化的問題,柯嬌燕認為有三大因素:首先,在一六四五年後,清廷無法將大量的新歸附者納入八旗,其次是三藩之亂、八旗駐防在文化同化與多樣化上的證據,最終是順治與康熙皇帝在與漢人知識分子與官僚階級合作之欲望逐漸加深。其結果是清廷引入世系論述以便在後征服時代中穩定衡量身分的標準,在內政事務上為清朝建立明顯的儒家形象,以及重寫八旗漢軍的歷史特質。

柯嬌燕也注意到清帝國在試圖在強化中央集權的同時,也同時維持了政治組織上的相對多元及獨立性,例如始終維持自治的蒙古與西藏,這是清帝國從本質上有別中國歷代王朝的關鍵之處。清帝國其性質乃是建立在「多元且統一」意識形態上的多民族帝國,用「漢化帝國」或「滿洲帝國」都無法簡單描述它。其歷史遺產也影響了現代中國(包括中華民國與後來的中華人民共和國)之國家/民族認同之建構。

二十世紀末的西方學界一方面流行以社會科學治史,另一方面也關注身分認同與族群性。將本書放在這個學術脈絡下,有助我們對本書的理解。首先在族群屬性的討論上,柯嬌燕對於將這個概念用來理解前現代帝國是有所保留的。她在本書中,避免以族群屬性作為理解清朝治下不同文化團體的概念工具。她認為當時對這些人群的分類與歷史建構,事實上受到滿洲統治者的意識形態(ideology)所影響,與現代脈絡中的族群(意指被民族國家邊緣化的人群)不同,因此她另以帝國成員(constituency)來稱呼之。柯嬌燕並認為旗人與被征服的漢人在文化上的區分,到了乾隆朝時改變為世系(genealogy)與種族(race)上的區分,同時以清高宗敕纂《八旗滿洲氏族通譜》與對八旗漢軍的祖源追溯為其佐證。3她認為一直要到清末太平天國之亂後,滿洲人才開始產生現代意義上的族群認同。4在滿洲漢化的問題上,柯嬌燕堅持認為滿洲人事實上從未被漢人真正的同化。而滿洲身分的性質則歷經了從文化、種族乃至族群的演變過程,而清高宗對繼嗣(descent)與世系的強調是滿洲身分演化過程中的轉捩點。

在這裡,我想引入歐立德(Mark C. Elliott)後來的研究成果《滿洲之道》作為與本書的對話起點。5 在運用族群屬性分析清帝國身分認同的議題上,歐立德其實並不認同柯嬌燕的看法。歐立德認為以族群屬性來討論清代中國的滿洲人,除了有益於理解滿洲人真正自我認同的過程,使研究者更容易區分文化群體與族群的不同以外,還能讓我們在更廣闊的比較歷史脈絡下來檢視中國的族群。6 另外,歐立德還認為自十七世紀初八旗制度建立以來,滿洲身分的本質事實上一直是族群性的,7 而構成滿洲族群認同的主要因素則是八旗制度。不過柯嬌燕與歐立德雙方在滿洲是否漢化的立場上倒是取得了一致,兩人都不認為「漢化」是個有效的分析概念,且不認為滿洲人採借了漢文化就改變了其族群認同。

柯嬌燕強調由上而下的帝國意識形態在滿洲身分之構成過程中的政治作用。對此,歐立德並不否認。但他也指出,若是缺乏文化、歷史與世系的正當性,這樣的政治建構是無法成功的。8 歐立德將八旗制度與布爾迪厄(Pierre Bourdieu)提出的習性(habitus)相結合,認為八旗制度產生了模式化的滿洲生活實踐與表徵。9 八旗制度維持了滿洲族群身分存在所需的社會經濟基礎,而滿洲人對此一身分的認同又強化了八旗制度存在的必要性。也就是說,在滿洲身分認同的產生上,柯嬌燕強調由上而下的帝國意識形態作用;而歐立德則強調由下而上的制度作用。

由前述可知,歐立德與柯嬌燕之間對滿洲身分認同形成過程的一個爭議點,在於兩者對影響滿洲認同的歷史動力有不同解釋:帝國意識形態與制度何者較具有決定性?但是就筆者看來,事實上要判定何者為決定性的歷史動力是很困難的。一方面八旗制度本身就是出於征服與文化考量的帝國意識形態產物,這與帝國本身的擴張有密切的關聯;但另一方面,八旗制度的發展也不時脫離帝國意識形態的掌控,使得皇權不得不做出讓步,例如八旗人丁滋生過多,以致於採取讓八旗漢軍出旗之舉。因此重點不在判定帝國意識形態與制度何者為決定性的歷史動力,而是要設法釐清兩者在滿洲身分認同形成中的互動過程。畢竟帝國意識形態在形塑滿洲身分認同的過程中,並非無往不利。清廷曾試圖以官方力量塑造滿洲人對滿洲舊習的認同以維持清朝統治,但該目標並未達成。八旗制度發展對清廷所造成的沉重負擔;官僚制度敷衍塞責的弊病,以及這些政策對下層旗人缺乏強制力等制度性因素,都限制了帝國意識形態在形塑滿洲認同中的作用。但在清帝國所記錄保存下來的滿洲傳統,包括語言、傳統、歷史、宗教與社會制度等元素,卻得以留存於滿人的記憶中。後來在中共的民族識別下,這些記憶中的滿洲傳統則成為滿族身分的本質內涵。如果沒有帝國意識形態的發揚與制度的持久性影響,這些滿洲傳統文化可能會消失的更早更快,也就不會存在於後來滿族人的歷史記憶當中。因此,帝國意識形態與制度對後世滿族身分認同的形成,同樣具有重要意義,必須綜合列入考量。10

最後必須指出的是,若以學術著作的標準來衡量的話,本書的英文原版確實存在不少史實問題。筆者作為本書繁體中文版的審定者,與譯者、責編花了不少時間在校勘內文的問題上。例如英文原版頁十一注釋十七,作者將北京香山實勝寺的另一座同名寺廟誤植於熱河承德,實應為盛京;11 頁三十九注釋七十八,作者誤稱俄羅斯彼得大帝在奪得奧斯曼帝國的伊斯坦堡後採用了「皇帝」(imperator)的稱號,實際上應是在贏得對抗瑞典的大北方戰爭(一七二一年)後才稱帝。12 類似的問題不一而足。然而,限於時間與學力,恐仍有疏漏之處,還請廣大讀者多多指正。

綜上所述,本書探討了帝國意識形態如何塑造了清朝臣民的歷史與身分認同,並且揭示這些受到皇權意識形態高度影響的歷史記錄如何對後世的中國的民族國家構建產生了影響。對於美國新清史、近世與當代中國的政治史、族群史與比較近世帝國史有興趣的讀者而言,本書是不可錯過的經典之作。

本文注釋:

1 關於美國新清史的概述,參見蔡偉傑,〈美國「新清史」的背景、爭議與新近發展〉,收入氏著,《從馬可波羅到馬戛爾尼:蒙古時代以降的內亞與中國》(新北:八旗文化,2020),頁257-286。

2 Pamela K. Crossley, A Translucent Mirror: History and Identity in Qing Imperial Ideology (Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1999)。本書同時也是蓋博堅(Kent Guy)所寫的綜合書評中所介紹的滿學「四書」之一,參見R. Kent Guy, “Who Were the Manchus? A Review Essay,” Journal of Asian Studies 61, no. 1 (February 2002), 151–164.

3 Pamela Kyle Crossley, “Manzhou yuanliu kao and the Formalization of the Manchu Heritage,” Journal of Asian Studies 46, no. 4 (November 1987): 761–790, and “The Qianlong Retrospect on the Chinese-Martial (hanjun) Banners,” Late Imperial China 10, no. 1 (June 1989): 63–107.

4 Pamela K. Crossley, Orphan Warriors: Three Manchu Generations and the End of the Qing World (Princeton: Princeton University Press, 1990), 4–5.

5 Mark C. Elliott, The Manchu Way: The Eight Banners and Ethnic Identity in Late Imperial China (Stanford: Stanford University Press, 2001).

6 Elliott, The Manchu Way, 17–18.

7 Elliott, The Manchu Way, 34.

8 Elliott, The Manchu Way, 353.

9 Elliott, The Manchu Way, 354.

10 關於這個議題的詳細討論,參見蔡偉傑,〈論清朝前期的滿洲文化復興運動〉(碩士論文,政治大學民族學系,2005)。

11 繁體中文版頁數參見頁二十。

12 繁體中文版頁數參見頁四十八。

蔡偉傑 國立中正大學歷史學系

許臨君蔡偉傑對談:兩代“新清史”研究的異同

編者按:喬治華盛頓大學現代中國史副教授許臨君(Eric Schluessel)的新書《異鄉人之地:清帝國在新疆的教化工程》最近由台灣黑體文化推出。1月27日,黑體文化舉行《異鄉人之地》的新書座談會。許臨君教授向數十位讀者介紹了自己的新書,並與嘉賓、台灣國立中正大學歷史系助理教授蔡偉傑對話,談美國中國現代史研究的情況,還回答了讀者的精彩提問。此次講座由黑體文化編輯涂育誠主持,《波士頓書評》整理,增加標題,分三部分發表。文字經由蔡偉傑教授審定。