葉浩訪談 | 台灣美國何去何從(上):台灣的最大的問題是史觀

編者按:台灣從哪裡來又往哪裡去?1987台灣民主化之後,台灣開始了自己的敘事和思考。然而,誰才是台灣人?三百多年來,一批一批移民進入台灣,他們各自有著自己歷史記憶與未來的想象。如何看台灣文化與政治的“亂象”?7月,聯經出版台灣國立政治大學政治係教授葉浩新書《政治時差.時差政治:敘事共時性作為民主政治的一種想像》,用一個全新的概念“政治時差、時差政治”來分析台灣歷史與政治的特殊性。他認為移民和移植造成了臺灣特有的「雙螺旋時差結構」,既成就了文化思想的多元,也分裂了政治認同及諸多議題上的共識。這也是台灣需要面對和解決的問題。訪談中,他還用“政治時差”分析了特朗普出現的原因,和美國民主面臨的危機。8月初,葉浩教授通過電話接受了波士頓書評採訪。訪談分為上下兩個部分,此為上《台灣的最大的問題是史觀》。

葉浩訪談(上):台灣的最大的問題是史觀

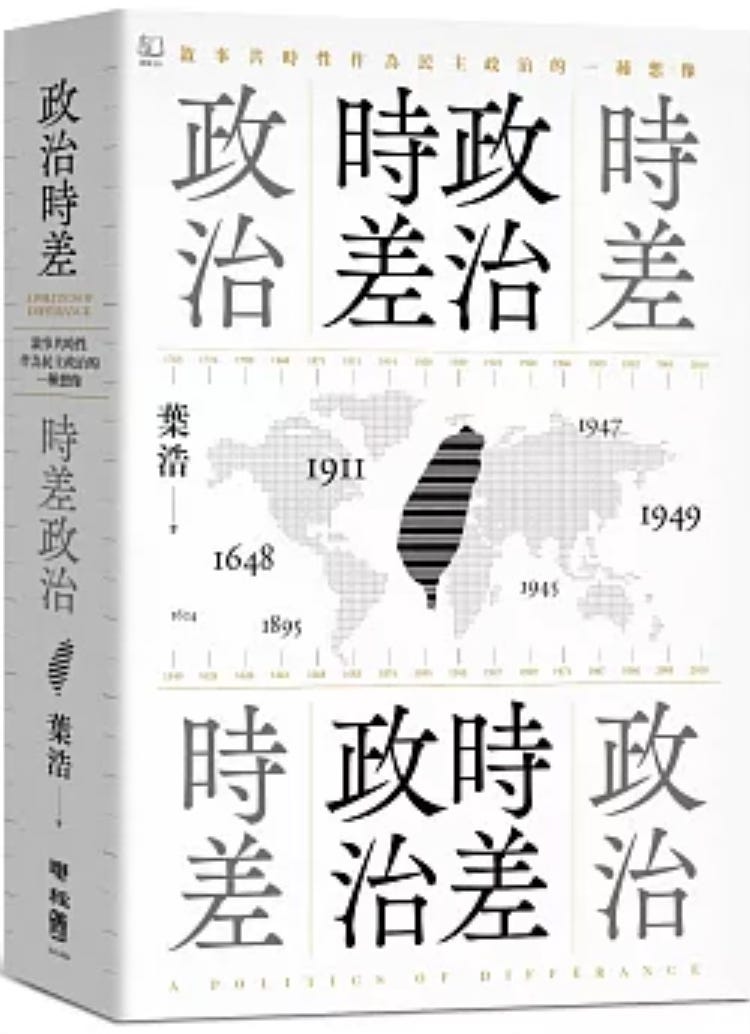

書評:《政治時差、時差政治》的封面设计很別緻,你可以先解釋一下封面的意思嗎?

葉浩:封面有兩個時間軸。一個是台灣主要的有爭議的時間點。在台灣有很多個時間年份有非常重大的政治意義,如1895年割讓給日本、1945年二戰結束所謂回歸祖國或者是被國民黨接收,1947年一大批人員過來臺灣,1971年退出聯合國,或者是1987年是台灣人的當家做主等等,總有一個時間點對台灣人是有意義的。另外一個時間軸是世界歷史時間軸,1648年,歐洲三十年戰爭結束,主權國家體制建立,今天現有的各種主權國家體制,基本上都從那個時候開始,它意味著一種獨特的現代國家的開始。接下來就是世界大戰、國際聯盟成立、聯合國成立,世界人權宣言、1966年國際兩公約的通過,冷戰結束,大概就是這樣一個世界歷史時間軸。

封面想告訴大家的是,這些不同的時間都有它的影響和政治意義,但對不同的人來意義可能是不一樣的,對有些人來講,可能叫光復一個國家、光復民族、回歸祖國;可是對有些人來講,那個就是亡國。

在台灣有不同的族群的人,對同一年有完全不一樣的意義理解。此外,還有很多人活在不同的時間當中,比如說有一些人只要談起各種政治問題,就會想要統一,他想像的是19世紀西方列強侵略,1895年台灣被割讓的問題,中華民族應該怎樣站起來諸如此類的,這是很典型的中華民國史觀。可是有些人住在1947年,那就很不一樣了,只要一談起政治,就從二二八事件及之後的白色恐怖談起。國民黨那邊就會傾向從十九世紀談起。其實,1648之前,台灣是被葡萄牙人發現的,當時叫作「美麗島」(FORMOSA);之後又發生了幾次戰爭,不斷易主,先是變成西班牙人領土,再來是荷蘭人的,後來又變成鄭成功家族的,數百年來一直處於反復易主和移民當中。

所以封面要凸顯的是,在台灣,一些重要的時間點對不同移民族群的意義是不一樣的。封面設計以此為發想,安置一些年份,臺灣讀者一看到那些時間,看到那些數字,會有一種提醒的感覺,甚至會有一點敏感。

書評:政治時差就是因為對這些事件的理解的不同、敏感的不同而產生的嗎?你能解釋一下什麼是政治時差?

葉浩:政治時差指的是一種源自於時間維度的認知差異,要理解它得從所謂的「政治時間」開始談起。首先,每一個政治體基本上都有一個共同的時序,或說政治時間。這裡談的「政治」是一個很典型的政治學用語。英文字「politics」源自古希臘城邦,也就是polis,politics指的就是關乎整個城邦的事務。無論將polis理解為一個政治體或一個政治社群,那都意味著生活在當中的人們共享一個特定的時序,知道在一年當中的某些日字具有特別意義,因此他們在那些日子會共同紀念或共同慶祝某些人事物。這些時間會提醒他們,他們是從哪裡來,是誰,未來要走向哪裡等等。

這些富有意義的日子是凝聚一群人成為一個政治共同體的依據,且每一個政治社群通常只會有一個。而賦予那些日字特定意義的就是一個歷史敘事,關乎他們是誰,從哪裡來,往哪裡去。國慶日或許是最明顯的日子。那是用來紀念一個國家的開端,而那「開端」必然是鑲嵌在特定歷史理解當中的人事物,例如哪些人物是開國英雄,哪些是締造新國家的偉大事蹟,值得所有人共同紀念。一個政治社群一定會有一個專屬於他們自己的相關故事或歷史,別人可能不太能夠參與的時間。以英文來表述是political time,其實就是政治共同體共享的時序,包括歷史及一整年的各種紀念日。

書評:政治時差就是不同政治群體對這些政治時間的理解的不同?

葉浩:簡單說,政治時差就是因為不同政治時序所造成的感受或認知差異。比如說,當一個台灣人在十月十日踏上對岸土地時,他一定會發現當天沒人過國慶日。這種體驗是再清楚不過的政治時差。同理,陸生來台也會發現十月一日不是個人們會慶祝的日子。坦白說,十一如果是叫做中華人民共和國的建國時間,那其實也是中華民國的亡國時間。海峽兩岸毫無疑問有兩個不同的政治時間,也就是存在政治時差,紀念和慶主的事物不一樣,而且對於過去的歷史、對於未來的想象也不一樣。然而,中國大陸的政治時間是相對統一的,因為大家基本是在共產黨領導底下,過同一個國慶日,在當天大家也都知道該做什麼,該怎麼表態。但臺灣不太一樣,因為這個島上不同的族群對特定日子感受不同。國慶日之外,有的人會過聖誕節,有的不會;二二八對很多人來說,是應該哀悼、紀念的,但有有些人並不會這麼做,有的人甚至會故意表現出敵意,說要慶祝二二八。當然也有人根本無感。

以上說的那一種政治時間,在台湾有很多。不同族群都有他们各自对历史的理解、对未来的想象,以至于我们现在处于什么样子的状况都有不同理解。對某族群來說是光復,是當家作主的日子,對其他族群來說則是被殖民或再次被奴役的開始。同一天的政治意義是有歧異的,不同族群有各自的理解。單單就所謂的台派和統派(或說國民黨這一邊的人)而言,這兩個政治群體的政治時間就很不一樣了。幾乎可以說,在台灣這一個島嶼上,藍綠族群過著完全不同的政治時間。聊起政治,綠營的一定會從1947年二二八事件開始談起;藍營則總是要說我們中華民國的建立有多偉大之類的。雙方活在完全不同的政治時間當中。這只是藍綠。台灣還有很多不同的原住民,目前至少是16族,每一族的人不但有各自受外族侵略的經驗和記憶,也就各自的紀念日及節慶,甚至是節氣。台灣就是這樣一個多元的地方,原住民加上一波一波的移民,每一個族群有他们自己獨特的故事、經驗、歷史認知及集體記憶,也因此對於台灣這塊土地最終要往哪裡走,此時正處於哪樣的政治處境,有著非常大的認知差異。我把諸如此類因為政治時間(尤其是史觀)不同而產生的許多種認知差異,時間感(例如某一政策的急迫與否)乃至某一特定事件所造的南轅北轍之政治判斷,統稱為「政治時差」。

書評:我有一個疑問,政治時差是共時存在的,對吧?那麼,他們和觀念的差別,比如左右,比如代溝的存在,有什麼區別?

葉浩:確實有別。先談左右吧。本質上那不屬於政治時差,但有時也能以時差方式出現。左右的核心是政府該不該拿有錢人的錢去補貼窮人的生活。左派主張應該,例如徵收富人稅,或提供看不起病的社會底層人口免費的醫療服務。右派則堅持市場機制,認為貧富差距是自然結果,或個人努力甚至是運氣的差異,政府不該介入。極端者更是認為從富人身上課更多的稅去救助窮人,無異於剝削,甚至是一種「強迫勞動」,因為那等同於強行剝奪富人的勞動成果,當他們的勞動是免費。

這種差異本身是價值取向的不同。左派最在意的是平等,右派則是自由。更精確地說,左派看重的是結果上或實質上的平等,右派則是起跑點上的平等,對於結果,只要是人人各憑本事,政府就不該干涉結果,因此人們想怎麼賺錢、怎麼花錢,是他們的自由。不過,當人們爭吵的是左派或右派的理念才是真正的「進步」時,那也會變成一種政治時差。西方左右兩派的爭論,偶爾會以這種方式出現。例如,人們可以問:市場機制和計劃經濟,哪一種比較進步?雙方支持者各自堅持他們的想法才是人類歷史的真正進步方向時,那就是兩種史觀,兩種政治時間的想像之爭。

不過,台灣的問題並非價值觀念上的左右差異,也沒有西方那種左或右的理念才是真正的歷史方向之爭議。這島上的各種政治議題都可能涉及了一個時間維度上的差異,那就是統獨各自的代表的史觀。事實上,左右差異對台灣人似乎一直不是個問題,而且頗為詭異。其實大部分的人是分不清楚左右的,若認真從政治光譜上來追求,可說是一個挺混亂的場面。1987年解嚴之後,台灣建立了所謂的健保制度,這是從英國那邊学过来的,是一種典型的左派社會福利制度,但另一方面也引入了那个时候撒切爾夫人跟雷根所推动的新自由主义(Neo-liberalism),也就是高呼市场萬能,凡事交由市场机制来解决的意識形態。所以我们把原本台湾的国营的企业全部民营化了,這是非常右的經濟政策。你看,左派和右派的政策在台灣可以混搭。人們不在意是左還是右,基本上只要覺得國外有哪一種體制很好,就可能把它引入,甚至彼此衝突也沒關係。我承認,許多人其實也分不清楚,再加上歐洲跟美國的左右又有點不一樣,所以,除非是熟悉意識形態理論的專家,否則難以區別。

無論如何,左右不是台灣的問題,統獨才是。即使在左右政治光譜上站在同樣位置上的人,也可以因爲支持的是終極統一或獨立而爭執不休,或乾脆停止任何對話。這種政治差異,存在一個時間維度上的認知不同,絕非是簡單的左右。換句話說,西方人可以因為相信左或右才是進步方向而爭,台灣人則把統一或獨立當作該進行的方向而吵。

不僅如此,即使同樣是支持獨立的人,也能因為到底該不惜帶過來爭取獨立,再談建立哪一種體制,左或右,還是必須以完全符合民主程序的方式來獨立建國,而反目成仇。一邊會批評對方是有條件支持獨立,假台獨,另一邊則說對方過於冒進,可能會欲速則不達,甚至毀了台獨目標。同理,願意統一者也可能在究竟該採取哪一種方式,由誰主導,該反共復國或將中華民國併入中華人民共和國,而爭得面紅耳赤。這也是一種政治時差。只不過,重點在於先後順序,在於時機成熟與否,以及在關於當下政治現實的判斷差異。

以上提及的幾種政治時差,相信也不是代溝問題。事實上,政治時差即便是在同一個宗教的教徒之間也能出現。以我所信的基督教為例,在教會裡,無論我在英國讀書或在波士頓當訪問學者時所參加的教會,我們可以在上一刻還互稱弟兄姊妹彼此禱告,下一刻談到統獨實則馬上翻臉。沒錯,連上帝都沒辦法凝聚我們,解決不了我們因為統獨而產生的差異。左右不是問題,跟時間維度有關的歷史敘事才是,整套的史觀才是台灣的最大問題所在。不同的史觀可以把台灣理解成非中國的一部分,或者本身該成為一個主體,徹底脫離中國的一個政治社群。統一或獨立,背後都是一個史觀,都是一個從特定時間軸來看待台灣,來理解島嶼歷史的宏觀敘事。

書評:你用“時差政治”來形容台灣政治,是不是就是對當下台灣史觀的一種哲學描述?

葉浩:對,它單純是一個描述,而事實描述也是建構理論的最初步工作。台灣在各種議題上之所以會吵翻天,幾乎都能追溯到存在許多史觀而導致的政治時差這事實。我在書中也談到,民主化、轉型正義、國家正常化在其他的國家可以是三件完全不同的事情,但在臺灣卻能變成同一件事情。加上我們連左右的問題還會染上“獨”,實在有太多的議題都跟政治時差脫離不了關係,所以我把臺灣政治作為一個存在多重政治時差的整體,稱為“時差政治”。

書評:時差政治只適合描述台灣嗎?美國可不可以用它來描述呢?

葉浩:美國的確有一些政治時差的問題,但是我覺得美國還沒有構成到所有的問題都跟時間維度有關。在台灣,那則是大部分,你能夠想得到的政治議題都多少跟統獨有關。但是美國比較獨特,要談的話會開啟另外一個龐大的問題。

書評:那我們先說台灣。為什麼它只適合台灣?

葉浩:臺灣的政治時差,是多重性的,所以我以「時差政治」來稱這島嶼的根本政治處境。我還用了另外一種說法來更精確地描述它:雙螺旋政治時差結構。這種時差政治基本上由兩條軸線所構成,一條是移民,一條是移植。移民剛剛說過,一波一波來的移民,都有自己的史觀、集體記憶,對過去和未來的想像都不一樣,也從而對現在存有不同的政治判斷。不同族群甚至可以同時喊著「快亡國了!」,但是那個“國”卻可以指完全不一樣的東西,所以一波一波的移民本身即存在著不同種類及不同層次的政治時差。

還有另外一個問題,雖然在其他地區比較不嚴重,但在我們亞洲國家則格外突出,那就是外來思想、制度或理論的移植,而且是在不同時間點移入的。比如說“國家”,有人要的是民族國家(nation-state),有人要的只是主權國家(sovereign state),有人要的則是經過了人民自決(self-determination of the people) 程序才建立的那一種以人民為主體的國家。我們在不同的時代引入了不一樣的國家概念,所以有些人對國家的基本想像是以單一民族或血緣或文化為基礎,甚至必須有一個國語的國家,也就是盛行於19世紀許多民族想成立的那一種民族國家。可是有的人抱持的是不一樣的國家概念,他們要的是承認這塊土地上各個民族都是國家的共同主人,都是人民的一部分,因此是以多民族為「人民」整體的主權國家。不只國家的基本想像不同,島嶼在不同時間點也移入了不一樣的民主理念。在日本時代很多台灣知識份子要的是一個相對高度自治,擁有一定程度的主體性,或說在某程度上可說是當自己的主人的自治地區,然後以此身份來貢獻大日本帝國,讓大日本帝國能因此為世界做出更好貢獻的一種政治理想。這是一種符合最古老的民主政體之想法,也就是集體層次上不被被外人管理或干涉,全民整體當家作主的概念。這是最素樸的民主意義。古希臘雅典城邦即是如此。對外,不被其他城邦的人管理。對內,則是由全體公民來輪流參與立法和政策的制定過程,集體決定共同命運的一種政治運作方式。

日治時代,台灣人要的是高度自治,對民主的想像是我們台灣人也要當家做主。後來渡海來台的知識分子對民主的看法則是落實中華民國憲法。這基本上是一種源自英國思想家洛克所提出的憲政民主理念,也就是西方政治哲學上通常稱為「古典自由主義」(classic liberalism)的思想傳統。在實踐上,那指的是有一部憲法作為國家基本大法,一方面保障人民的某些基本權利,另一方面則限制政府的權力,防止公權力對人民在許多生活領域上的侵犯,加上定期的選舉等等。但是台派要的不一樣,他們要的不是落實於英美的那一種洛克版代議民主,而是盧梭所提出的人民主權民主,亦即某種直接民主。法國大革命深受這一種民主理論所影響。

對盧梭而言,自由就是當自己的主人,而當自己的主人意味著絕不可活在由他人制定的法律當中。也因此,活在別人制定的憲法當中,就是奴隸。他甚至因此徹底否定英國的憲政體制為民主,說英國人自以為是國家主人,但只有國會選舉那天才是,而且選完當天就淪為奴隸,甚至什麼都不是的人類。洛克和盧梭對民主的看法不同,在十八世紀已是白熱化。支持直接民主的人會認為代議民主並非真的民主。所以,如果你接受盧梭的版本,就會主張台灣人必須為自己立一部憲法,而且所有人都該參與這一個制憲過程,甚至會認為活在中華民國憲法底下即是奴隸。大部分台派就是如此做想。他們主張台灣如果要有真正的民主就必須重新制定憲法。飄洋過海來到台灣的那一部南京憲法,不是這島嶼上的人民意志展現之展現,硬套在台灣絕非民主。這跟渡海來台的自由主義者所追求的民主不一樣。他們要的是落實中華民國憲法,是那部憲法賦予人民的許多基本權利,但不是最高層次也是最素樸意義上的民主,關乎「誰」才是憲法制定者,才是國家的主人。

兩邊都是正當且各自成理的民主理念。這兩種民主也是英美政治與歐陸治政的一大差異。這種差異會如何體現呢?那就是英美通常不喜歡採取公投方式來解決重大政治紛爭,因為他們覺得那種直接民主充滿危險,甚至很民粹。事實也是如此。英國人只玩一次就差點把自己玩垮了;可是歐洲的法語系國家,瑞士,以及北歐國家都很常訴諸公投,對他們來說,最重大且直接影響國家命運的重大問題都不該交由政治人物來決定,而是必須交付全民公投。麻煩的是,在台灣,這兩種民主都有人支持,也會各自從他們的立場來批評對方不民主,甚至是台灣還沒完成真正的民主化。

這些不同種類的民主,在不同時間點由不同人引入台灣。實際的政治争吵里面,上述兩種民主及其衍生出來的其他種類,都可找到代言人。最突出的新種類是90年代开始盛行於美国,也就是新自由主义那一種高喊政治就是拼经济,拼經濟就是拼GDP成长,沒成長就是政府無能,政治不及格之類的美式民主。除了這些之外,對於轉型正義也有完全不一樣的看法。有人著眼於南非版本的轉型正義,有人則想移植德國的版本。於是,即便是同樣希望台灣進行轉型正義的人,也會因為在不同時間點所接受的不同國家經驗或理論而彼此反目。同理,就算都是支持德國司法起訴模式或南非採取的真相與和解委員會模式者,也會因為進行的速度快慢而相互猜忌,甚至指責對方背叛。

當然啦,移植只是雙螺旋政治時差結構當中的一條軸線。它不僅內部存在許多彼此衝突的理念,也會跟另一條軸線,由一波波移民所構成的軸線,彼此交纏,互繞,讓不同時間移入的族群跟特定的制度移植產生關聯,進一步造成其他層次的政治時差。更重要的是,既然是一種思想或制度的移植,那必然也涉及了另一種意義上的時差。那就是相較於民主、轉型正義乃至主權國家等理念在西方是一種原生的想法,在台灣則不僅是一種外來事物的移植,落地生根有其挑戰性,還是一種晚原生地相當一段時間的外來想法。換句話說,每一個移植進來的理論或想像,跟原生地必然有一個時間差,例如我們可以在21世紀引入19世紀英國的政治理論,而且還會有水土不服的問題,無論那是想把民主制度直接套用在欠缺相應的政治文化及公民精神之上的社會,還是想把根植於自然法傳統的德國轉型正義或根植於基督教和解神學的南非轉型正義搬過來台灣。延遲是必然,差異也是。因此,我借用了法國哲學家德希達的「延異」(différance)概念來專指台灣的時差政治,藉以同時指涉「延遲」與「差異」這兩個特性。

書評:移植這條軸線會不會隱含一種線性曆史觀?如果把時間拉長一點,會覺得越晚移植進來的越好?

葉浩:並不會。如果是移植進入的政治理論,那大多數隱含一種線性史觀,沒錯。但指向移民歷史本身不是。一來,那本來就是一個事實。反而是大中國史觀才會否認這一種事實,硬是將必然統一的線性史觀套到這個移民島上。當然,堅稱所謂的本省人是一個民族,因此必須走向獨立,甚至必須建立一個以台語為國語的民族國家,也是一種無視多重移民與移植現實的單一民族、單一線性的史觀。

另一方面也該注意的是,移植進來的每一套政治理論都有一個時間的想像,比如說馬克思主義就一個很典型的時間的想像,從階級社會最後到無階級的社會,國家階級消亡什麼等等,它背後就是一個很清楚的時序,或說時間想像。黑格爾認為歷史已經終結了,且是終結在君主立憲上,這種政治理論不可否認也有一個線性的時間。冷战结束後,美國學者福山也提出了历史的终结,同樣是如此。所以应该说,一次一次移植进来的理论,每一个理论本身都有一个时间想象,而接受不同理論的人也會自然而然地接受了一個對時間的特定想象。但說台灣是一個移民加上移植的島,並不需要這種史觀,更沒暗示有一種終點。

書評:我是說政治时差會不會给人一种隱形的线性历史观的感覺,可能越晚引進的,就越好?

葉浩:直接回答你的問題的話,沒有,也不會。我整本書都是反對線性史觀。我剛剛說的是我們每一次移入一個理論的時候,就會帶入一個線性史觀,這個島上的人,各自保持著不同的線性史觀。若是你問的是,我的描述本身有沒有暗藏一個線性史觀?那我只能告訴你說,我這個描述是告訴你三百多年來,我們好多族群都帶入了不同的線性史觀進來,我可以指出哪個年代誰帶入了什麼東西,這是一個對於曾經發生過的歷史的描述。在這裡我還沒有採用一個所謂線性史觀。

所謂線性,指的是,整個國家或整部歷史有一個既定的方向,就像早已寫好的劇本那樣。基督教是線性史觀,啟蒙運動是線性史觀,馬克思主義黑格爾這些都是線性史觀,但是史觀不一定都是線性史觀,我只是說這幾百年來發生了這些事情,但我並沒有說,必須要一直成為移民黨,或者說絕對不可以改變。我說的這兩條軸線,是現在的狀況,這兩條軸線的拉扯已經讓台灣民主政治很難運作,也造成了很多不良的社會現象。但我並未指向這島嶼注定會走向哪裡,必然會走往哪一個方向。相反,我捍衛的是一個開放性的未來。無論是獨立建國,住民自決,或最後決定回歸祖國,都存在可能性。但這個可能性是必須交由台灣人來做最後決定,否則那不過是落入別人寫好的劇本當中。在那種劇本當中,台灣人既不是自己的主人,過程中甚至喪失了決定權,自由,尊嚴,或根本可以說一開始即被塞入了別人決定好的線性史觀。以我書中討論的鄂蘭語言來說,那純粹是暴力。

不過,我承認我提出的移民史觀的確隱藏著某種東西,那就是以台灣為一個主體的基本預設。我確實是以這島嶼為一個地理範圍來討論事情。這一塊土地上曾經發生過什麼事?從最古老的葡萄牙人發現了美麗島,一直到現在,有幾次大規模移民進入了台灣,包括五十五萬的陸配及七十七萬的移工。這是針對事實的描述。描述的是這一個島上的歷史事實。如果要把這個稱為「史觀」,也可以,那它就是一種移民史觀,但它不是線性的,因為這種描述不管涉及的是過去或未來,都不暗示那是一種必然。