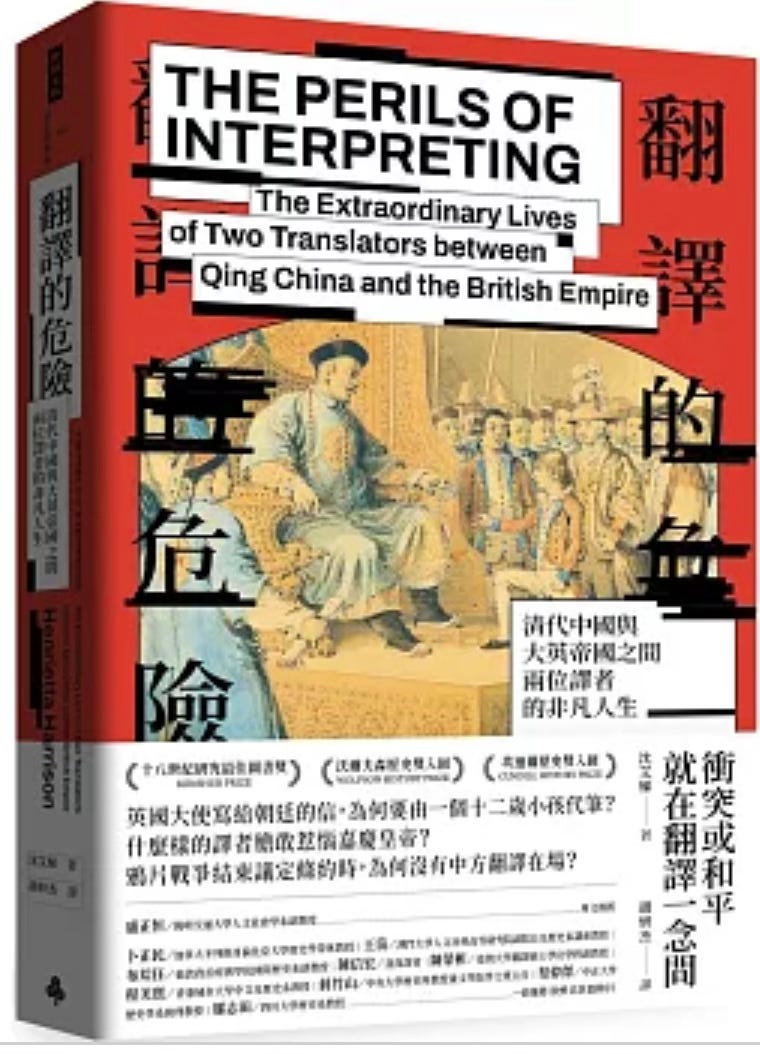

沈艾娣 | 翻譯的危險:清代中國與大英帝國之間兩位譯者的非凡人生

編者按:本文為《翻譯的危險:清代中國與大英帝國之間兩位譯者的非凡人生》一書序言,標題為編者所加。

1793年季夏的一日清晨,英國派往中國的首任使者、利薩諾爾伯爵(Earl of Lissanoure)喬治.馬戛爾尼(George Macartney)身著巴斯騎士團(Order of the Bath)的長袍,鴕鳥羽毛垂於頭頂,在乾隆皇帝面前下跪,雙手將一金匣舉過頭頂,金匣外嵌鑽石,內含英王喬治三世的信件。乾隆是十七世紀征服中國的滿族勇士的後裔。他能講漢語和滿語,同時也懂得足夠的蒙語、藏語、維吾爾語,接見來自這些區域的使團時無需翻譯,他也頗為此自豪,但此時此刻卻非得有翻譯。

年少時曾遍遊歐陸的馬戛爾尼,此時講的是義大利語。他的言詞由跪在他身後的一位年紀稍輕的人譯成漢語,此人身著英式服飾,戴有白色假髮,自稱姓梅,但真名李自標,是來自於中國西北邊區的天主教徒。李氏在那不勒斯受學,講的是簡單的漢語而非朝廷中的官話,但是對皇帝卻極為恭敬,同時也有一種他自帶的引人親近的真誠。當他轉向馬戛爾尼時,則是將皇帝的話以文雅且正式的義大利語轉述出來。皇帝聽了一小段陳詞,問了幾個禮節性的問題,之後賞賜馬戛爾尼一塊玉如意。

當馬戛爾尼退下時,他的副手喬治.萊納德.斯當東(George Leonard Staunton)取而代之,這是一位接受耶穌會教育的愛爾蘭新教徒,熱衷於當時的科學發現,信奉盧梭,蓄有奴隸,支持新近的法國大革命,也是馬戛爾尼長期的朋友、祕書和親信。老斯當東一輩子的大事就是教育年方十二的兒子喬治.湯瑪斯,此時也跪在他身旁。李自標仍在翻譯,這次是譯成拉丁語,小斯當東(George Thomas Staunton)能聽懂兩邊的話:他父親自他三歲起就開始同他講拉丁語,他見到李自標的前一年就開始學習漢語。當乾隆帝詢問英人中可有能講漢語者,此前已見過小斯當東的大學士和珅頗懂得如何逗老皇帝開心,便稟報有個男童能講些許,並將他叫上前。小斯當東有些靦腆,不過當皇帝解下腰間的黃色絲綢荷包並賞賜給他時,他也能用漢語講出幾句致謝的言詞。

御座旁邊,一起觀禮的是當世最有權柄的三位大臣:後來成為嘉慶皇帝的親王、剛剛在西藏平定廓爾喀人也是最受乾隆賞識的將軍福康安、掌控帝國財政的和珅。在場的還有松筠,此人原本是從事滿蒙翻譯的生員,那時剛從北方邊境歸來,在那裡同俄國人議定了《新恰克圖條約》。在接見和宴請英國使團後,乾隆命福康安、和珅和松筠帶馬戛爾尼去花園賞玩,相較於和珅的閃爍其詞和福康安的傲慢無禮,松筠則熱切地打聽俄國政治和政府,令曾出使俄國的馬戛爾尼頗為受用。

這是中國同西方交往的歷史中最著名的時刻之一,而乾隆皇帝不論是在歷史中還是在生活中都處於舞台中央。此時他已年過八旬,簡單地穿著深色長袍,盤著雙腿坐在御座之上,不過他作為這個幅員遼闊的帝國的專制君主已近半個世紀。即便是和珅和福康安同他講話時也需要下跪,他也樂於被人頌揚他在位時是中國歷史上最輝煌的統治之一:在經歷朝代更迭帶來的百年戰亂之後,人口遽增,農商俱興,清帝國也在對西北的蒙古人和準噶爾人用兵之後達到全盛,在他的贊助之下,藝術與學問也日益繁榮。遠在華南海岸,中國的物產也令歐洲人慕名而來:精美的絲綢和瓷器尚無法在歐洲複製。近來同英國的貿易也興盛起來,主要是因為歐洲人和美國人漸尚飲茶,而只有中國栽種茶葉。

在接見英國使團之後,乾隆果斷拒絕了英國人在京師派駐使臣和在岸邊覓一小島作為貿易基地的要求。很快在歐洲,人們便傳言乾隆此舉是因為對馬戛爾尼不悅,馬戛爾尼僅願單膝跪地,而非行朝廷中正式的三拜九叩之禮。此後,此次出使的失敗便歸咎於乾隆皇帝:作為天子,自詡為文明世界的主宰,卻對崛起的英國勢力一無所知,也未能意識到馬戛爾尼絕非僅是一位遠方君主派來護送貢品的使臣。

然而,當我們把目光從乾隆皇帝身上移開並轉向在場的其他人時,這次出使便有了新的意義。這是一本關於譯者的書:為馬戛爾尼勛爵翻譯的李自標以及憑藉父親所寫的使團官方紀錄而大獲稱讚的小斯當東。他們的經歷引人入勝,因為他們都是難得的通曉多國語言的人,兩人知識淵博,精通並由衷熱愛他方的文化。兩人都曾在年幼時遊歷,因此在理解對方的文化時頗為無礙。兩人在成長的關鍵時期都與天生所屬的同齡人疏離,使得這種跨文化理解得以強化:就李自標而言,他在那不勒斯天主教神學院學習時,年紀較其他中國學生小了很多,就小斯當東而言,當他被派往廣州的東印度公司工作時,當地的英國年輕人排斥任何他們社交圈子之外的人員得到任命。這種疏離促使李自標和小斯當東兩人在少年和青年時期都形成了非常堅韌的跨文化友情,而這又塑造了他們後期認知世界的方式。兩人都常常思鄉,從來都是將自己視作另外一個大陸上的異客,但是當他們返回故國時,卻又往往顯得不同於常人。

戴白色假髮的李自標和跪在中國皇帝面前的小斯當東的故事向我們展現了中國和英國的接觸並不是初次相遇的文明之間發生的衝突,而是早期現代世界全球聯繫日益密切的結果。把英國人帶到中國的茶葉貿易,實則源自於十六世紀葡萄牙和荷蘭海員將香料販至歐洲的航行。在很多地方,這些貿易擴展至區域統治,荷蘭人控制了大部分爪哇,在一段時間內也在臺灣建立了據點,而葡萄牙人則在果阿、麻六甲以及華南海岸線上的澳門建立了貿易基地。隨葡萄牙人而來的是第一批天主教傳教士,這批傳教士的繼任者仍然在清廷擔任藝師、技工和星象師。近兩百年間,天主教傳教士遍布中國:李自標祖上是最早皈依基督教的家族,也因為天主教會的全球機制遠赴歐洲。

同期英國定居者在美洲建立的殖民地因為美國革命而丟失大部。到馬戛爾尼使華時,英國對外擴張的重心已經轉移至印度,在那裡原本的一些小型貿易據點已經轉變為一個龐大的殖民帝國。老斯當東與馬戛爾尼初次相遇於加勒比海的格拉納達島(Grenada),而馬戛爾尼剛獲任此地總督。當格拉納達被法國人占領時,馬戛爾尼覓得新職,這次是去印度東海岸的馬德拉斯(Madras)任總督,老斯當東則擔任他的助手。然而,邁索爾(Mysore)的軍事力量不斷擴張,馬德拉斯長期受此威脅;兩人回國時相信英國在印度建立的新帝國會崩塌,一如之前在美洲建立的帝國。英國政府意圖通過擴大對華貿易來支持和資助在印度的擴張,所以派出使團,兩人也因此來到了中國。

小斯當東生於1781年,也是他父親出發去馬德拉斯那年,隨著他成長的過程,英國在印度的勢力也得到了擴張和鞏固,這重塑了整個已相互連接起來的世界。位於西藏南境的廓爾喀邦試圖擴張,馬戛爾尼使華時,福康安正在遠征廓爾喀人,因此也聽說了英人在印度的勢力,但彼時對於他來說這並不是什麼重要的軍事問題。英國在印度海岸占領的一連串地盤原本並不大,而且朝夕不保,然而在此後的數年間轉變為一個龐大的殖民政權。拜這一進程所賜,英國海軍的巨型戰艦也在南中國海游弋,令人心悸,原因是他們要同法國和美國開戰。

到馬戛爾尼使華之時,通過貿易、宗教、金融方面的交流,中國已同英國、歐洲、美洲之間互通互聯,李自標和小斯當東的幼年經歷也充分展現了其程度之深。從李自標的視角來看,此次出使取得了成功:即使英國沒有達到本初的目標,雙方已開展了有意義的談判,當使團離開時,英國和清廷的官員都對結果感到滿意,也對未來充滿希望。然而,到了十九世紀前期,掌握居間翻譯技能之人的處境卻變得日益險惡。小斯當東後來成為著名的漢文譯者,亦在英國對華貿易中成為銀行家,但當英國海軍於1808年武力占領澳門後,他的兩位華人密友被發配邊疆,而嘉慶皇帝威脅要擒他時,他也不得不出走以為上計。嘉慶也對作為外來宗教的天主教嚴加鎮壓,李自標只得隱匿起來,自十六世紀耶穌會士來華後便在宮廷中效力的歐洲傳教士也被驅趕殆盡。1838年,林則徐前去接管廣州,雖然他為人機敏,也樂於了解英人,但其禁煙政策則主要基於現成的中文書面材料,有時他掌握的情況甚至不如早前的乾隆皇帝。結果他引發了一場戰爭,而曾旅居海外或在廣州城同洋人打過交道的中國人都知道這場戰爭根本打不贏。

本書聚焦於作為翻譯的李自標和斯當東,自然也關注外交事務,大的背景是中國與早期近代世界的互通互聯,而此時的世界日漸成為帝國主義和暴力衝突的舞台。長期以來,這些衝突被解釋為源自清廷對外部世界的無知,尤其是從古老的朝貢體制調適為近代國際關係的新世界所遇到的困難。十九世紀,英帝國主義者以此作為開戰的理由時,這一觀念便牢牢地扎下根來。嗣後,中國的民族主義者亦以此攻訐清廷,以正革命之名,於是更是將這一觀念嵌入中國近代的國家歷史之中。

中國作為文明的中心,外人前來納貢以示恭敬,這一典範既歷史悠久又根深蒂固。實際上,這一概念近來在中國的國際關係學者中有所復蘇,他們以此來解釋中國當下在東南亞及其他地方施加更大影響力的願望,並將此事合理化。然而,對於清朝而言,這只是一個強大的理想,而非對於現實世界的展現,至少在清朝皇帝眼中是如此。清朝由十七世紀征服中國的滿洲武士所建,他們為了管理帝國所建立的制度中包含了諸多本族傳承的元素,這些與漢族的典型傳統有大不同之處。即便是到了十九世紀中後期,處理與外國關係的決策仍是皇帝和近臣的特權,他們也多為滿人。我們越是了解他們制定政策的細節,就越會發現他們的決定也受到當下現實政治的左右。朝鮮一直被視為標準的朝貢國,清朝與朝鮮的關係變化便是一個例證,作為國家收入來源的貢品的價值同樣也是一例。

我們一直以來都清楚中國同歐洲以及後來同美洲接觸的重要性:十六世紀以來耶穌會士在華傳教以及十八世紀貿易的大擴張。馬戛爾尼使華之後的數年,是這些對外接觸的重大轉捩點。喪失美洲殖民地後幾近崩塌的大英帝國重心東移,在鞏固了對印度的控制後也進入了一個新的階段。英國人在心理上免不了要證明印度殖民統治的正當性,這急劇改變了他們對歐洲之外族群的觀念,也深刻影響了他們如何看待中國和中國人。同一時期,歐洲國家之間的外交關係也為法國大革命所改變。數百年來,歐洲的外交都是由王子和皇帝們所議定,他們的社會地位都有正式的層級,而到了十九世紀初,基於平等主權國家之間的外交這一現代理念開始生根發芽。

這一時期的中國同樣面臨著轉折,乾隆駕崩後顯現出來的財政危機,在整個十九世紀裡支配了政策制定的過程。由於要同法國開戰,英國已習慣於發行國債這一新手法,也使其能夠造出威脅華南海岸的巨型戰艦,而清政府為維持日常運轉已顯得左支右絀,根本無力再在軍事上進行巨額投入。這場危機驅使清朝官員制定了限制對外接觸的政策,這又深深影響了李自標和斯當東的人生。竊以為,這些政策屬於更大範圍內中國人看待世界方式的重塑,官員們重振了典型思維的元素,其中便有朝貢體制的儀式,這也是他們面對英國海軍威脅的政治因應。

李自標和小斯當東的人生經歷幫助我們理解這些變化,因為作為翻譯,他們使得我們能夠聚焦於國與國交往的機制。王宏志將翻譯問題視為理解清朝早期對英關係的關鍵,就這一時期的譯員著述頗豐。儘管在此書中,我認為英國海軍力量的威脅驅使清朝採取禁絕西方的官方政策,我也認同王宏志的論點,即翻譯對於外交而言至關重要,因為對於漢語、英語這兩種迥異於彼此的語言來說,翻譯的過程不可能是簡單而透明的。外交翻譯的角色不可或缺,特別是在罕有他人具備必需的語言技能的情境中。在馬戛爾尼使團中,李自標既要譯成漢語又要將漢語譯出,絕大部分時間沒人能聽懂他在講什麼。當今專業的口譯者通常是女性,她們被想像為隱形的聲音,即便如此,外交翻譯仍然頗具分量:上層領導人可能有專屬的翻譯,而重要的談判可能會讓高級別的外交官參與翻譯。

口譯者的力量源自翻譯的特性。今天我們經常談論資訊由一地到另一地的流動,但是對於所有的資訊,呈現即塑造。翻譯者開始要先選擇他想傳達的東西,然後必須決定是嚴格對照原文——這樣會顯得外國腔十足──還是用讀者的語言原本的表述方式重新寫出來。當這些資訊被呈現給政治決策者時,這些決定通常至關重要。最著名的例子就是「夷」字,中國人經常用它來稱呼英國人。李自標和斯當東都將它理解為外國人的意思,但是到了十九世紀三○年代,支持戰爭的英國作家堅稱它的意思是野蠻人,這也廣為英國議員所知。斯當東為此大聲疾呼,認為這種翻譯在道德上即屬錯誤,因為它「傾向於加深我們與中國人的裂痕。」

口譯者面臨著與書面譯者一樣的選擇,而且需要速度更快,同時也需要置身於一種社會情境中,即雙方在文化上的態度可能截然不同。即使是今日最精準和最專業的口譯者,也僅能做到部分傳遞,除非事先能夠獲取文件並提前準備。同步口譯要求譯員做到邊聽邊講,直到二十世紀才出現。在此之前,所有的口譯都是講順序的:譯員先聽取別人講的話,然後用另一種語言表達出來。在這種情境下,口譯者的選擇和決定變得更加重要。

口譯對於歷史學者而言是一個難以處理的主題,因為在錄音設備出現之前的時代,言出即逝。我們僅能從斯當東和李自標的書面譯文中猜測他們如何開展口譯,而李氏的譯文大部分已散佚,僅餘殘章,因此也更為困難。據我們所知,李自標並未做筆記,而且他也不太可能逐字逐句記住馬戛爾尼所講的話,因此他一邊聽一邊需要決定傳遞哪些要點。他同樣要選取正確的語調和方式,以適合馬戛爾尼希望傳遞的內容並且能夠為乾隆皇帝所接受。李自標的選擇不可避免地塑造了皇帝和大臣所聽到的內容以及他們對此的反應,絲毫不亞於馬戛爾尼的話。

成功的翻譯遠非僅是一項語言能力。同這一時期的諸多譯員一樣,相較於翻譯者,李自標的角色更像是談判者。儘管理想的譯員應當單純把講話從一種語言轉成另外一種語言,但在十八世紀通常的期望並非如此。在北京為馬戛爾尼和清朝官員翻譯時,李自標經常穿梭於兩邊,他們甚至不是同處一室。他將此舉描述為向清朝官員闡釋「大使心中所思」。這給了他很多自己作主的空間,最明顯的是他把一條自己的主張塞進了商談之中。