廖伟棠 | 不变形的卡夫卡

編者按:6月3日為卡夫卡去世100週年,大陸出版界也出版了特別紀念圖書《卡夫卡孤獨三部曲》和手稿《卡夫卡的卡夫卡》。波士頓書評特別編發卡夫卡紀念專題,今天推出作家廖偉棠的《不變形的卡夫卡》。

世人对卡夫卡有两大误会。其一,卡夫卡是个诗人,被误会为小说家,这点下面详谈;其二,卡夫卡非常强大,是一个庞然大物,却被误会为柔弱无力——其实那只是他的创造物,不能与创造者混为一谈。卡夫卡喜欢昆虫、鼹鼠、老鼠等隐喻,不代表他在隐喻自身,毋宁说,他曾在自身上发现人类的洞穴情结,故直接以寓言写出,和我们一起审视我们躲不开的命运。

真正的卡夫卡,是这样一个不屈形象:

“任何一个人,当你活着的时候应付不了生活,那么就用一只手拨开笼罩着你命运的绝望,同时,用另一只手草草记下你在废墟中看到的一切,因为,你与别人看到的不同,而且更多,总之,在你的有生之年,你已经死了,但你却是真正的获救者。”

每次在写作中抬头,看见前方书架上那个卡夫卡头像,我都会想起他这句话。其像极其消瘦,但没有漫画化,因为肺病晚期的卡夫卡就是这样的,犹太人的鹰钩鼻向前探出,仿佛要比他那只拨开命运雾霾的手更快丶更早嗅闻到废墟之前烈火与余烬的气味。

卡夫卡作为诗人又可以分成两方面理解。第一,他符合的更是东方式的、以诗写自传的写作理想,他与西方史诗和戏剧诗传统不一样,他不书写他人的故事,他关注的是自身作为一个时代的极端的实验品所呈现的种种“变态”(生物学意义上的),他一辈子都在解剖自己,但因为自己的高度自觉敏感,他同时解剖了时代。

第二,基于同样的才华,他敏感于全人类的孤独丶尴尬与互相伤害,他才成为一个极其独特的诗人。他的诗以寓言的方式出现,不断繁殖衍生,最后通向不知名的所在,让跟随他冒险的读者猛然进入一个灵魂前所未历的凛冽高峰。卡夫卡给予我们一种更为当代社会对独立诗人的要求:一,坚决看清人类社会的假象和世界应有的真实;二,坚决写出这些假象和真实;三,与孤独保持亲密。

卡夫卡和他的小说是布拉格的缩影,布拉格是“人类的朦胧时代”那个挣扎于良知和命运的二十世纪初的缩影。迄今为止,最深刻的关于布拉格也是关于人类被束缚的状况的小说,就是卡夫卡的未竟长篇《诉讼》(又译作《审判》)。

约瑟夫.K.这个带有卡夫卡自况的、无辜收到指控的人,昼夜奔走在不知在何处开庭的法院、无数隐藏着可能与“法”相关的人的城市迷宫,这一切都来自布拉格建筑与布局,那种奥匈帝国特有的阴森和迷失感。最后,K.被带到一个城外荒无人烟的采石场被处决,他到死都不知道自己被诉以什么罪名,也不知道是哪条法律把他定的死刑。

——卡夫卡的荒诞主角都是说死了就死了,《诉讼》的最后一句话是行刑者对死者的轻蔑:“像一条狗一样”——记得《大话西游》最后一句台词吗?“这个人怎么这么奇怪?像条狗一样。”这是横跨整个二十世纪的致敬,说的却是这个时代人类的真实处境,只不过,一个是预言,一个是归纳。

与《诉讼》比肩的,当然是《城堡》,在那种“目标既有,道路却是踌躇”的荒诞困境中,土地测量员注定不能到达他被任命的城堡——与这个隐喻相对的是那篇精致的短篇《万里长城建造时》,送信的人注定不能走出自己的国度。但与《诉讼》的愤懑绝望相比,《城堡》却带有一种噩梦的诗意。

就像卡夫卡在一个早期作品所说:“我们一头扎进暮色里”,那种不容置疑的梦幻性比真正的梦更迷人,即使在邪恶的不安里也是迷人的——《城堡》里的拖延、怀疑、情欲都带有这种迷人。但卡夫卡总是不忘从美妙、迷失的境地迅速地转入荒诞中去。

同时,当叙述坠入抒情的时候,彷佛有一股擭着你上升的力。这是卡夫卡的诗人特质发挥作用的神奇境地。他小说里的人总是会有突然的勇气,把自己交给一个未知的景况,一股突然来临的风,这和卡夫卡生活中的犹豫恰恰相反。相应的矛盾呈现在作品中就是,其压抑的拉力与随之而来的自由的反弹力同样巨大,文字上如此强烈的自由,就像内容上的不自由一样强烈。

如鱼得水地随意离题,闲逛一圈又若无其事地回来,是阅读卡夫卡最大的快乐。有时干脆不回来了,那也没什么。卡夫卡就像一个神秘主义诗人一样,对那些古怪的事听之任之,仿佛那些只是梦。然而他又对平凡的事物充满惊奇,细致欣赏,总是一本正经地解释一些无关紧要的事,彷佛是一件大事;但对一些突然发生的关键事却不作丝毫解释,好象理当如此。如果事情注定要向坏的地方发展,我们只好助纣为虐──于是我们刻意拌嘴,把事情弄得更坏。这些都是卡夫卡小说的典型纠结,却也是他的自足宇宙。

比如说《判决》,是外表看起来卡夫卡最现实主义的一个短篇。正是如此琐碎絮叨,最后的判决才顺理成章,一气呵成,让你目瞪口呆。他讲述的是亲近之人的可怕比敌人的可怕更不可抗拒。一点小事由于执着而成为悲剧的导火线──这在卡夫卡宇宙中是理所当然的,而这不过又是我们的现实关系的浓缩加强的表现。

不过,他直面的正是我们难堪地回避的,这就是为什么我们注定不能成为卡夫卡。最后,我推荐几篇我重读过五六次也不能释怀——同时无法解释其神秘魅力的短篇:《乡村医生》、《饥饿艺术家》、《女歌手约瑟芬》这几篇几乎是纯粹的存在主义诗篇;《在法的门前》、《在流刑地》这样接近终极神学思辨的诡异梦境。或者,光是咀嚼他最广为人知的《变形记》里那种关于隔绝的悲哀,就足以让你重新审视自己的人生。

徐兆正 | 想想卡夫卡!——关于《卡夫卡谈话录》的一些札记

編者按:6月3日為卡夫卡去世100週年,大陸出版界也出版了特別紀念圖書《卡夫卡孤獨三部曲》和手稿《卡夫卡的卡夫卡》。波士頓書評特別編發卡夫卡紀念專題。今天刊發徐兆正博士的《想想卡夫卡》,明天推出作家廖偉棠的《不變形的卡夫卡》。 “那么创作倾向于宗教。” “我不想这样说,但它肯定倾向于祈祷。” ——卡夫卡 “这两人都没有自我的深刻的历史,没有危机和生死时刻,他们的思想并不就是一部传记,在康德那里只是他的头脑的历史,在叔本华那里只是其性格和对反映、对智力的兴趣的记录。叔本华的思想中没有冒险时间,没有传奇,没有灾难。想想帕斯卡尔!”

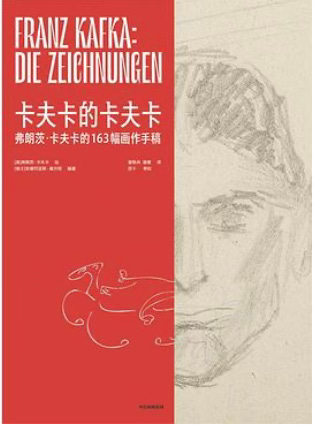

卡夫卡的卡夫卡

卡夫卡的卡夫卡 作者: [奥]弗朗茨·卡夫卡 / [瑞士]安德烈亚斯·基尔彻 / [美]朱迪斯·巴特勒 / [瑞士]帕维尔·施密特 出版社: 中信出版集团 出品方: 春潮Nov+ 副标题: 弗朗茨·卡夫卡的163幅画作手稿 原作名: FRANZ KAFKA: DIE ZEICHNUNGEN 译者: 曾艳兵 / 曾意 出版年: 2024-1 内容简介 ◈ 卡夫卡逝世100周年重磅纪念,迄今最完整的163幅画作手稿,中文世界首次出版 作这些画是多年以前,它们当时给了我无与伦比的满足感。——弗朗茨·卡夫卡