編者按:東京大學阿古智子呼籲:無論是反歧視對策還是歷史教育,都應該重視“站在中間”的觀察角度,應該在充分照顧到孩子脆弱心靈的同時,予以實施。偶爾稍微改變一下自己的視角,哪怕只動一點點,就能獲得新的視野。那樣的話,同理心的範圍就能擴大一點點,從中我們可以有更豐富的互相學習。本文為阿古智子教授寫給日本人學校的男孩和胡友平的追悼文。原文為日文。

9月19日早上,我抵達出差目的地機場,看到交給《現代商務在線》雜誌編輯的文章《日本和中國同時爆發的根深蒂固的“反中”和“反日”現實》文章已經上載網絡。 幾乎就在同時,看到另一條頭條新聞是,前一天在中國南部廣東省深圳市的日本人學校,那個在和母親一起上學途中遭受暴力襲擊的10歲男孩,他的死亡消息。這條新聞映入眼簾的時候,我震驚到失語。 9月18日是1931年滿洲事變的起因“柳條湖事件”發生的日子,這一天在中國也被稱為“國恥日”。

今年可能因為經濟惡化,社會不安加劇了,在定期瀏覽的社交媒體上經常看到中國發生暴力殺人事件的新聞,感覺所謂的“反日”投稿也在增加。 而且,6月24日,蘇州日本人學校的校車被持刀男子襲擊,日本母子受傷,試圖阻止犯人的中國女性剛剛去世。我懷著沉重的心情,參加了在出差目的地的預定活動。 那個活動的參加者幾乎都是中國年輕人,在與他們的對話中,這個事件自然而然地也成為了話題。 我也有一個跟那個男孩差不多年紀的兒子,想到那位中國媽媽親眼目睹兒子被殺的心情,我就忍不住地淚流不止。 我的丈夫也曾長期獨自赴任去中國工作,我和兒子每年放假都會去中國,我的兒子也曾上過中國幼兒園。 那個深圳家庭,曾在日本生活的母子倆剛與在中國工作的丈夫團聚,正在開始了一家人生活的時候。 他們家和我們家一樣,往返於日本和中國之間,在日本文化和中國文化之間養育著孩子。

站在中日“中間”的父親寫下的文字

事件為什麼會發生? 犯人出於什麼動機? 中國政府會怎麼解釋? 日本政府會對中國政府提什麼要求? 日本和中國的網民們有了什麼樣的反應? 做現代中國研究的我,趕緊地開始收集相關內容的資訊。 正當其時,在20日晚上,一封似乎是被殺男孩的父親寫的中文信件從各個群聊和朋友那裡轉過來。

這封信無論在中國還是在日本,都有各種各樣的猜測漫天飛舞,但除非有本人公開發言,否則他人無法確認真假。 我不想進入猜測信是否真實的爭論圈。 但是,這封信對我來說印象非常深刻,那些話反覆地在我腦海中浮現。 那位男孩父親的聲音,我甚至在夢裡都會聽到。

“我們不會憎恨中國,同樣,我們也不會憎恨日本。無論國籍為何,我們都將這兩個國家視為自己的國家。(中略)我不希望由極少數持扭曲思想的卑劣之人的罪行,來破壞兩國的關係。我唯一的希望就是,這樣的悲劇不再重演。”

就在兒子慘遭殺害幾天之後,一位日本人竟然能寫出這麼感人的內容。 這位父親的工作單位曾經是被稱為“友好商社”的貿易公司嗎?這難道不是因為擔憂影響中日關係的政治關係,而迅速做出的應對嗎? 也有這樣的分析意見。 但是,這種事,目前沒有辦法向父親確認,我的關心點也不在於此。

相比而言,對我來說,那位在上海留學了兩次,在那裡認識了妻子並結婚了,一直生活在日本和中國之間,那位“站在中間”的父親的感受和想法,我感覺在那封信中被坦率地寫出來了。 那些發自內心的話,深深的觸動了我的心。 那些字裏行間,我雖然不知道是不是那位父親寫的,但我半信半疑的認為那是父親寫的。

我在上海的家和東京的Asia Commons

我讀研究生的1998-1999年,當時為了寫博士研究論文,我在上海住了大約1年時間。那時的我把寄宿家庭的兩位家長稱為我的“上海爸爸媽媽”,我與他們之間一直保持交流,直到兩位老人家去世。 如果把我保管的,我跟上海媽媽的來往信堆起來的話,高度應該能達到我身高的一半左右了吧。

我的母親在我上中學時因為癌症去世了,20多歲的我在人生多愁善感的時期,每天都對著上海媽媽傾訴煩惱和抱怨。 當時,媽媽給了我她家的房門鑰匙,在我調查研究結束後回去之前想還給她,但是她對我說“你什麼時候回來都可以”、“你隨時都可以開門回這個家的”,她不要我還給她,我也就到現在都拿著他們家的鑰匙。 我每次去上海,都會一邊說著“我回來了”,一邊用自己拿著的鑰匙開門,回到這個家,在這裡過夜,吃媽媽做的熱飯。 我的上海媽媽,把我當做真正的女兒一樣對待我。 上海爸爸總是會在我和上海媽媽熱鬧地聊家常的時候,坐在旁邊,一邊讀書,一邊安靜地微笑著。

回到日本後,我做了大學教師的工作,生活穩定後,我也在自己家裡接受中國大學生來寄宿。 從前來住過政治犯和貧困家庭的孩子,後來大家長大了,都變得優秀了,他們有的人在日本企業工作,有的人回到中國成為大學教師,有的人獨立創業了, 有的人結婚育兒中。

在我丈夫獨自赴任去中國期間,我的兒子被中國的哥哥姐姐照顧了很多。 在我加班的時候,中國孩子去了幼兒園許多次替我接回兒子。

到現在,我們家也一直有為了各種事情而來日本的中國記者、藝術家、律師和活動家等來來往往,搬進搬出,大家一起生活。 雖然大部分人都是幾週或幾個月的短暫寄宿,但在一個屋簷下,大家共同分享充滿喜怒哀樂的生活,結成友情。 於是我把這個家命名為Asia Commons(亞州公共圈)。

“點亮手指燈籠”提案

話說回關於深圳男孩父親的信,中國年輕人也可能有了和我一樣的想法。 這封信雖然無法確認真偽,但以這封信為起點,感同身受這家人的心情,年輕人們開始討論是否可以採取某種行動來悼念那個男孩。

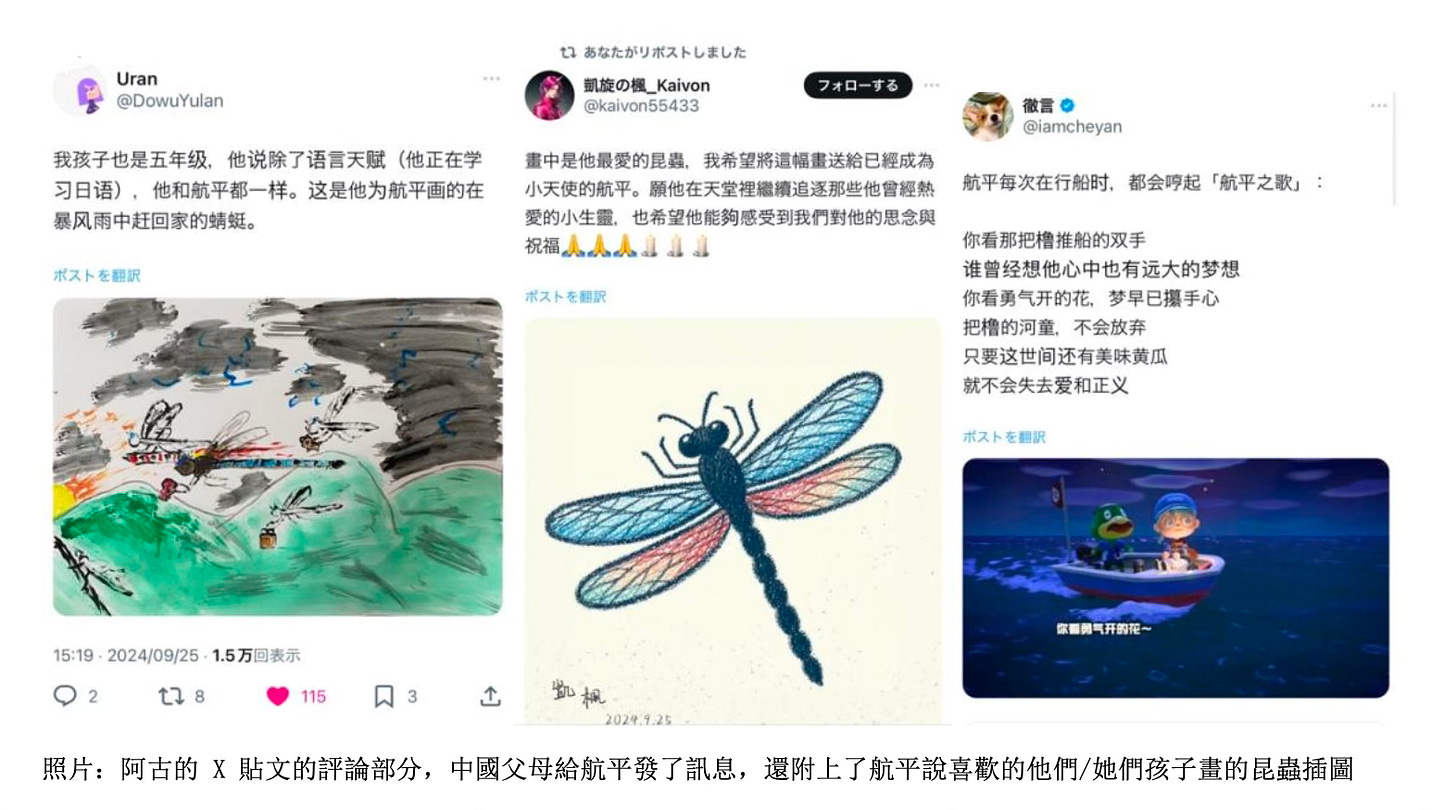

我也向中國年輕人表達了作為“站在中間”的日本人,作為一位母親的感受和想法。透過各種討論,我們認識到學習歷史是很重要,但對擁有特定國籍的人和民族的歧視是不應該的,無論如何都要切斷仇恨的鏈條,這種想法越來越高漲。 經過網上的交流,大家想法瞬間成形,中國年輕人開始在社交媒體上傳送“為航平友平點亮手指燈籠”的活動。

把手指放在手機的燈光下,如同燈籠一般的光影會浮現出來,把這樣的圖在社交媒體上貼出。這是在動漫中介紹過的嗎?據說為了悼念死者的靈魂,有將燈籠放流入大海或河流的行事活動。 據說中國的年輕人也知道。 調查後得知,有一種說法是放燈籠入河流始於中國,在中國的雲南省和浙江省,據說在中元(中元節)有被稱為“放活燈”的民俗活動。

在日本,佛教重視初七日的活動,中國也有做被稱為“頭七”的法事。 年輕人們為了配合“航平君”的“頭七”,為了悼念在蘇州去世的“(胡)友平女士”,製作了海報,開始在中國國內和國外的社交媒體上貼出。

年輕人們從爸爸的信和其他資訊中看到那個男孩為“航平君”。 我雖然受到了“男孩的名字沒有被公開卻擅自使用太離譜了”的批評,但考慮到年輕人們是想為擁有具體名字的一個人悼念,他們想要悼念那個男孩。 年輕人們還說,“想把遺屬的心情放在第一位”。 年輕人很興奮,說:“這麼有創意的做法想出來。我們和同伴們一起來行動。感受到如此團結感是多久沒有的事兒了。” 我能理解那些年輕人的心情。

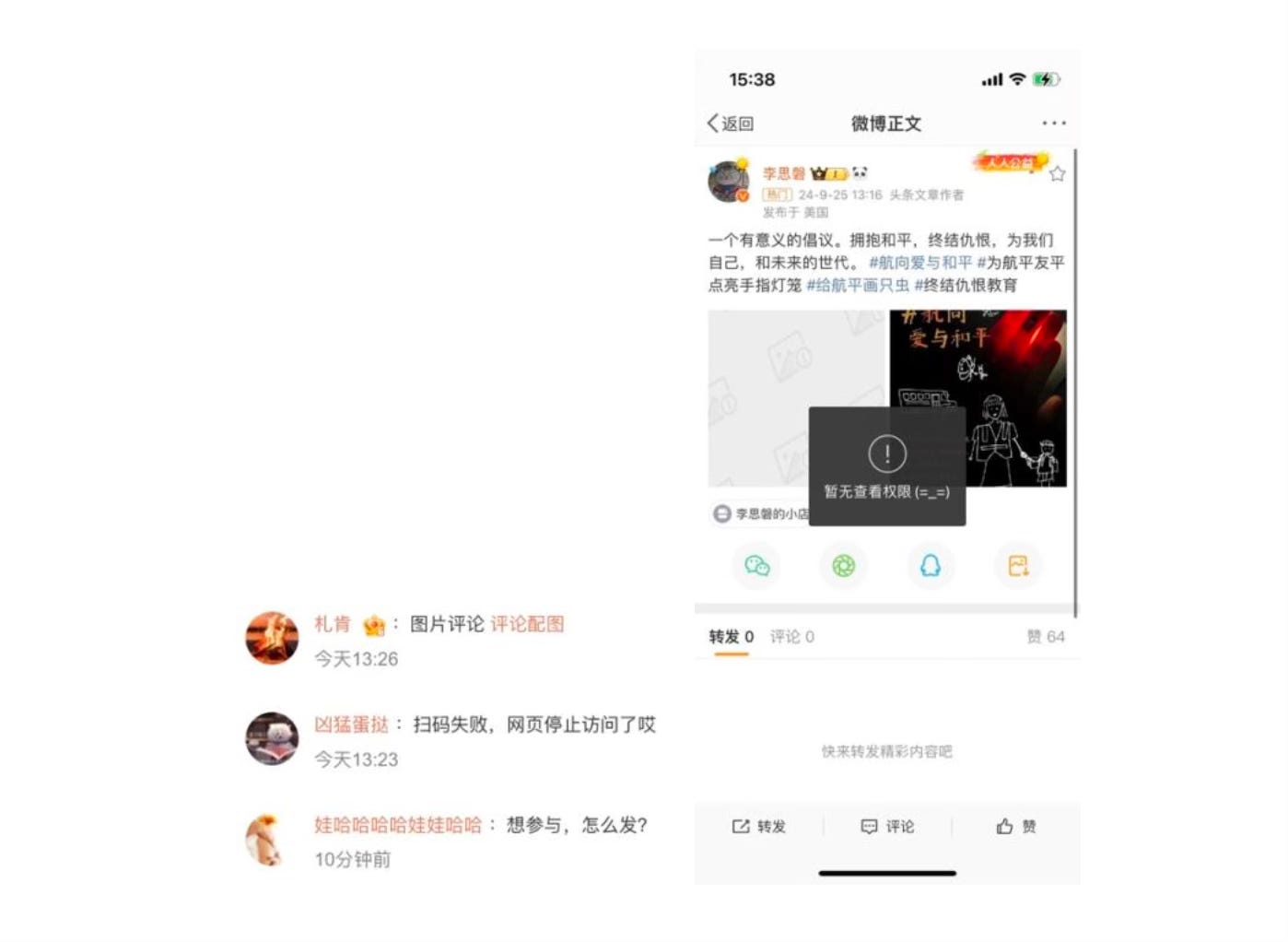

年輕人們還製作了日語海報,我用X貼出了。 在Instagram上還為此活動開設了專用賬號。 但是,中國的微博和微信上的有關內容很快就被屏蔽刪除了。 中國網民也發出了“想分享卻不能分享”的聲音。

在加強言論管制的中國,“牆外”和“牆內”看到的世界大不相同。 能夠往返牆內外,“站在中間”的年輕人,想方設法的把資訊送到牆內側。 但是,這種努力也幾乎是徒勞的,年輕人花了很長時間討論表達的內容,以及提出想法製作的插圖,瞬間就被抹去了,痕跡也消失了。 這就是現在中國的現實。

無法切斷仇恨的鏈條的根本原因是因為有流傳“日本人學校是間諜培養機構”這樣的假新聞的人嗎? 這樣的網民在日本也不少。 在日本,可以自由地進行反對虛假資訊和反對助長歧視的仇恨言論的言論活動,但在嚴控傳媒和出版的中國,言論單一化,複雜事件的細節被真實入微地表述已經成為不可能的任務了。 此外,還致力於思想教育,部分學校也進行了過激的“反日教育”。

反歧視對策和歷史教育“站在中間”的視角和對孩子的心靈關懷

我也想在日本也擴大“點亮手指燈籠”的網絡行動,我向朋友和學生們談起這些,但幾乎沒有人願意做。 不曾被言論管制折磨的日本人,無法理解中國年輕人拼命傳播這一行動的意義,這可能是沒辦法的事。

但是,我對日本社會對日益擴大的外國移民和對歷史教育無所謂的冷漠態度感到失望。 深圳事件發生後,我收到了生活在日本和中國之間,正在養育孩子的媽媽們的資訊。 大家幾乎一致同意不想重演這場悲劇,想要切斷仇恨鏈條的想法。 另外,從中國移民到日本的家長擔心孩子在日本會受到歧視,擔心孩子被霸凌等。 但是,對於“站在中間”的經驗很少的日本人,不會感到迫在眉睫的必要性,不會具體表達或行動。

這次深圳事件之後,我們日本人,就斷定這是反日教育導致瘋狂的人犯下的罪行而結束嗎? 包含殘暴悲慘內容的歷史是存在的事實。 但是,歷史教育必須根據年齡組考慮教育方法和教育內容。 另外,雖然學習歷史是有意義的,但一般市民沒有必要承擔戰爭責任,也有必要考慮到孩子的脆弱性,不能給孩子造成太大的情感負擔。

一位日本媽媽對我策劃的日中教育交流會活動很感興趣,聯繫了我。 她說,“女兒的同學說,“中國和日本要開戰吧。 因為中國人討厭日本”,女兒好像相信了一半。 她女兒從3歲開始就有機會透過學習與外國人接觸,應該正在形成國際化的思維。”

烏克蘭和巴勒斯坦的局勢一直被即時追蹤報道,在石垣島和與那國島已經進行了設想的“臺灣突發事件”的避難訓練。 在中國,日本人因為間諜罪被捕了,日本學校的孩子被砍了。 孩子們是如何看待這樣的新聞呢? 移居日本的外國人想必也過著不安的日子。

無論是反歧視對策還是歷史教育,都應該重視“站在中間”的觀察角度,應該在充分照顧到孩子脆弱心靈的同時,予以實施。偶爾稍微改變一下自己的視角,哪怕只動一點點,就能獲得新的視野。那樣的話,同理心的範圍就能擴大一點點,從中我們可以有更豐富的互相學習。