徐贲 | 极权下的自我文献及其解读

《極權下的日常生活:見證者的回憶與記錄》導讀

編者按:“自我文献”概念源于荷兰历史学家雅克·普雷瑟,定义为记录作者行为、思想与感受的文本,常有意或无意隐藏自我。该术语诞生于纳粹灭绝幸存者证词收集,強調主观经验的空白与沉默价值。徐贲教授对比18-19世纪自传(如卢梭《忏悔录》)的内省成长,与20世纪极权下转向生存证言的转变,揭示个体在恐惧中构建意义、模糊公私界限。那么如何解读20世纪极权下的”自我文献”呢?徐贲认为,解读策略需批判性:考虑自我审查、选择性记忆与心理机制。以戈培尔秘书布伦希尔德·庞姆塞尔回忆录《我所做的工作》为例,剖析其防御性辩解、日常生活视角及道德模糊,强调语境分析、互文比较与道德反思。作者呼吁将自我文献置于跨学科框架(历史、文学、哲学、社会学),探讨人性危机。因此,徐贲以纳粹主义和斯大林主义下的“自我文献”(ego-documents)——回忆录、日记及幸存者证词——为切入点,探讨个体在极端压迫环境中如何通过日常书写记录生存、抗争与道德困境。作者强调,20世纪极权体制下“日常生活”并非私人避难所,而是国家意识形态渗透的战场。引用希拉·菲茨帕特里克的《日常的斯大林主义》,将“日常”定义为与国家互动的多样活动,如购物、教育、举报等;奥兰多·费格斯的《耳语者》则指出,旧心态的残存威胁党目标,私人领域亦成意识形态争夺地。纳粹德国同样通过宣传(如戈培尔文章)操控家庭、教育与娱乐,渗透民众思想。

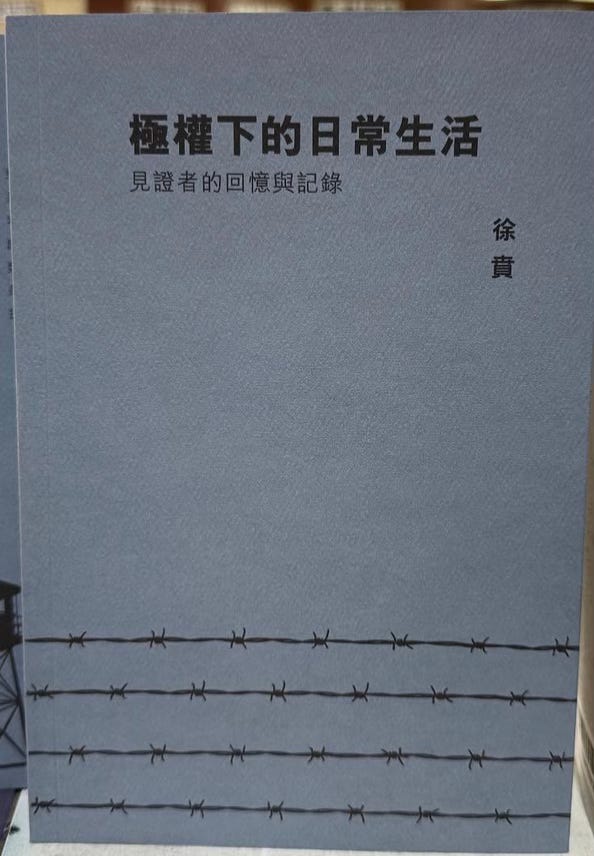

本文為徐賁新書《極權下的日常生活:見證者的回憶與記錄》導讀,亦為徐賁專欄最新文章。

免費訂閱《波士頓書評》及相关事宜发送邮件:boshidunshuping@gmail.com,隨意打賞:Zelle,PayPal:boshidunshuping@gmail.com 用戶名:Boston Review of Books;長期支持請點擊下面訂閱,升級為付費訂閱。

本书通过纳粹主义和斯大林主义统治下的三类自我文献(ego-documents)——回忆录、日记和幸存者证词——探讨人在极端环境中的日常生存与抗争,揭示其中的道德模糊、认知困境、人性局限、痛苦的适应过程以及艰难的选择。这是我近年来系统阅读和思考纳粹德国与斯大林苏联相关作品及最新文献研究成果的总结。有些作品因篇幅所限或主题偏离核心议题,未能在书中直接讨论,但它们帮助我更深入地理解了在极端残酷的政治与社会条件下,人类如何应对恐惧、压迫与不可预测的命运。这些作品不仅丰富了我对自我文献的多层次认识,也提醒我,个体的叙述既是私人记忆的表达,更是集体历史的重要组成部分。

20世纪极权下的“日常生活”和“自我文献”

在《日常的斯大林主义》(Everyday Stalinism)一书中,苏联研究专家希拉·菲茨帕特里克(Sheila Fitzpatrick)将斯大林主义苏联的“日常”定义为“与国家某种方式相关的日常互动”。在特定的极权主义背景下,“日常生活”的定义“在很大程度上排除了像友谊、爱情以及一些休闲和私人社交等话题”,而是指向一个“全能统治”的国家,“因为它涵盖了购物、旅行、庆祝、讲笑话、找公寓、接受教育、找工作、晋升、培养关照和人际关系、结婚和养育孩子、写投诉和揭发、投票以及尽力避免秘密警察等非常多样的主题”。

日常生活不是普通人可以用来幻想躲避专制政治,过好私人小日子的世外桃源,而是一个国家意识形态争夺人们心灵和头脑,要求每个人有行为参与的战场。如奥兰多·费格斯(Orlando Figes)在《耳语者》(The Whisperers)一书中所说,“积极的参与在每一时刻、每一个日常生活的战场中都是至关重要的——在家庭、家园以及个体的内心世界中,因为旧有心态的持续存在是对党基本意识形态目标的重大威胁”。 十月革命后担任苏联的首任教育人民委员(相当于教育部长)的阿纳托利·瓦西里耶维奇·卢那察尔斯基(Anatoly Vasilyevich Lunacharsky)在1927年写道:“所谓的私人生活领域不能从我们手中溜走,因为正是在这里,革命的最终目标将要实现”。

在纳粹德国,日常生活同样被纳入国家意识形态的控制之下,1933年上台后,希特勒和纳粹党开始通过日常生活来推动和巩固纳粹主义的意识形态,渗透到德国日常生活的方方面面——家庭和婚姻、教育和青年组织、文化和娱乐、工作和经济生活。宣传成为纳粹渗透普通人日常生活的关键手段。

宣传被当作推动纳粹意识形态的重要工具,其目的是影响民众的日常思想和行为,而不仅仅是提供信息或讨论理论。戈培尔毫不掩饰这样目的,他在1944年1月2日《帝国报》(Das Reich)上发表的文章《知识与宣传》(Wissen und Propaganda)中宣称,“宣传不是普通人的事,而是实践者的事。它不应该讨人喜欢,也不应该理论上正确。我不在乎我是否发表精彩、优雅的演讲,或者是否让女性落泪。政治演讲的目的是说服人们相信我们的正确观点。我在柏林和在其他地方演讲的方式不同,在拜罗伊特和法鲁斯大厅演讲的内容也不同。这是实践问题,而不是理论问题。我们不想成为少数人的运动,而是要成为能够征服广大群众的运动。宣传应该受欢迎,而不是在智力上讨人喜欢。宣传的任务不是发现智力真理。”

极权主义的日常生活在这种环境种产生的自我文献(ego-documents)中得到了真实、细致、微妙的体现。这些文献通过记录个体在压迫性环境中的思想、情感和行为,揭示了人们如何应对并适应控制与恐惧。它们展现了日常生活中的隐性抵抗、顺从、妥协与心理转变,为理解极权体制如何渗透并塑造个人生活的各个方面提供了独特的视角。

“自我文献”是指个人以第一人称视角记录自身主观经验与观点的文体形式,包括日记、回忆录、自传、信件、口述记录等。这些文献在历史与文学研究中被广泛应用,帮助我们分析个体如何在更广泛的历史、社会或政治背景下传递自己的生活与身份信息。

自我文献与日常生活及其历史研究紧密相关,因为它们提供了个人对日常经历、思想与情感的直接记录,揭示了人们在看似平凡的日常活动中如何应对极权体制的渗透与压迫。这些文献是理解个体如何体验和应对社会、政治与文化现实的第一手资料。自我文献触及日常生活中的细微之处,为历史研究提供了独特视角,揭示宏大历史事件如何以深刻且细腻的方式影响个人生活。

自我文献的独特之处在于它能够捕捉生活中的个性化琐事,这些往往在传统历史叙述中被忽略。通过这些文献,我们得以理解个体如何与塑造其人生和价值观的社会结构及权力体系互动并作出回应。不同的自我写作文本不仅为历史研究增添了更细腻、人性化的维度,也赋予了那些在宏大叙事中被忽视的普通人以发声的机会。因此,自我文献在日常生活历史研究中扮演着重要角色,让历史事件更加贴近真实的人性与人情,同时突显个体的独特视角。

“自我文献”这一术语由荷兰历史学家雅克·普雷瑟(Jacques Presser,1899–1970)于20世纪50年代初提出,用以指包括日记、回忆录、私人信件以及其他形式的自传性写作。这一术语迅速被学术界接受。普雷瑟将自我文献简洁定义为“记录作者自身行为、思想和感受的文本”, 并进一步补充道,自我文献是那些“自我有意或无意地披露或隐藏自身的文献”。 这一概念为研究提供了一条独特的路径,使我们得以更深入地理解个人视角在历史中的作用,以及个体如何在时代的复杂背景中表达自我。

值得注意的是,普雷瑟提出这一术语,有历史反思的背景和制度批判的动机。有论者指出,他是“最初在收集纳粹灭绝政策幸存者的证词时,首次使用了‘自我文献’一词。他与近期幸存者证词分析家一样,非常清楚其中的空白和沉默,以及用语言传达某些经历的绝对不可能;他对这类文本的承诺不抱任何幻想。即便如此,历史学家通过对这些文献的细致解读,可以更好地理解主观经验,这一点在过去和现在都是显而易见的”。 深入地理解环境化人格和主观经验的复杂性,这一点对审视扮相人生和假面个体的内心世界尤其重要。

普雷瑟的“自我文献”概念不仅为历史研究开辟了新的视角,也为我们思考极端状况下个体记忆与集体历史之间的张力提供了深刻启示。在这一意义上,自我文献不仅是记录个人经验的媒介,更是一扇通向历史深处的窗口。

显然,在“自我文献”这一术语出现之前,已经有各种形式的自传、日记和书信等在流传了。尤其是在18世纪和19世纪,自传文学曾经历一个兴盛时期。受启蒙运动的影响,自传的发展与对个体与自我的关注密不可分。这一时期的自传作品体现了当时的知识潮流,强调个人成长、道德反思以及个体与社会的复杂互动。这些作品可以看作个人成长历程的记录,注重内省,而非聚焦于政治或集体斗争。

卢梭的《忏悔录》是18世纪晚期的突破性作品,它将自我审视置于核心位置,探索个体的内心世界与情感张力,尤其是个人经历与社会期望之间的复杂关系。与之形成对比的是富兰克林的《自传》,它通过讲述个人通过勤奋、美德和理性规划实现成功的故事,塑造了一个充满实用主义和自我完善的典范。

然而,到了20世纪,极权主义的兴起使许多代表性的自我文献性质发生了根本变化。这一时期的个人书写不再单纯关注个人成长,而是转向应对极权压迫政权下的生存问题。专制统治带来了私人自我的崩溃,回忆录和自传文学开始反映新的张力:个体不再专注于自我实现,而是在迫害、压迫和意识形态控制的环境中寻求生存。

在这个黑暗的历史背景下,自我文献的性质发生了深刻的转变。极权政权试图全面控制个体的思想、信仰和记忆,而这些政权下产生的回忆录则记录了个体面对压迫时的痛苦、生存与反抗。这种反抗的书写,在此前的自传传统中是无法想象的。它们不仅是个人经历的记录,更是对极权暴行的证言。这些作品将个体的生存经历与历史的集体记忆结合在一起,使自我文献成为反映时代灾难的重要窗口。

自我文献(如日记、书信和回忆录)的独特认知价值在于,它们能够揭示社会结构与个体经验或主体性之间的动态互动。这种互动在极权主义政权下尤为复杂,因为此类政权的全面控制深刻渗透到个体的日常生活,不仅规范其外在行为,还影响其内在感受。在这样的背景下,自我文献不仅体现了在历史研究中的认识论价值,也对历史学家提出了更高的要求:他们需要从这些文献中剖析公开顺从与私人意义建构之间的张力,揭示个体如何在极权主义的压迫下努力赋予生活以意义。

极权主义政权的一个核心特征是通过全方位的社会控制来塑造和规范生活的方方面面。这种控制通过宣传、监控以及秘密警察等机制得以实施,强制推行意识形态一致性,并压制一切异见。在这种环境下,公共行为常常沦为一种表演,个体为了保护自身安全或争取社会资源,不得不迎合政权的要求。比如,人们可能会参加国家组织的游行、揭发他人或在公共场合表态支持政权,但这些行为未必出于真实信仰,而更多是出于生存的需要。这种结构性压力模糊了公共与私人之间的界限,也使得辨别真实的个体表达变得异常困难。

尽管极权主义的结构性压力模糊了公共与私人之间的界限,也使得辨别真实的个体表达变得异常困难,但压力环境下的主体并未完全丧失其自我意识和主观能动性。个人仍然能够对环境进行个人化的解读,并调整与环境的关系。自我文献展现了人们如何在受限的环境中适应、调整,寻找应对之策,也揭示了他们的困境、妥协或抵抗。一本日记可能记录了个体如何为顺从压迫性要求进行自我辩解,同时暗示他们内心的异议立场;一封私人信件可能通过隐晦的语言传递对政权的不满;一则回忆录可能描述了在道德困境中进行的小规模反抗。这些主观视角不仅让我们看到个体如何在极权环境中构建意义,还帮助我们理解制度环境对主体性的深刻影响。

解读极权下的自我文献

自我文献在极权主义语境中的独特价值在于,它显示了国家权力的宏观运作与个体微观体验的差异。官方记录和宣传材料通常反映的是政权的意图与运作机制,而自我文献则将这些宏大叙事“人性化”,让我们看到普通人在极权体制下的一些真实感受和挣扎。例如,私人书信可能反映家庭成员如何通过模糊措辞规避政权监控,而回忆录则可能记录在压迫性环境下如何维持个人尊严或实施细微的反抗。

然而,解读这类自我文献必须格外谨慎。在严密的监控环境下,私人写作也可能受到自我审查的影响。出于对被发现的恐惧,作者可能会自觉或不自觉地采用政权的语言或掩饰自己的真实意图。这种复杂性使得辨析真实的主体性变得困难,历史学家需要对文献的语境进行详尽分析,既要关注其表层叙述,也要挖掘隐藏其中的深层信息。

研究极权主义政权下的自我文献,英国历史学玛丽·富布卢克(Mary Fulbrook)和德国历史学家乌琳卡·鲁布莱克(Ulinka Rublack)指出,关键问题是“结构和主观性”,也就是社会结构与个体主体性的互动。 自我文献提供了一种多维度的视角,展现了个体如何在极权体制的刚性框架中求生、适应乃至反抗。它们揭示了公开顺从与私人反抗之间的张力,反映了人类在极端环境中依然努力赋予生活意义的韧性。通过对自我文献的研究,历史学家不仅能够更深入地理解极权主义政权下的社会日常生活,也能丰富我们对于社会结构与个体主体性之间相互作用的认知。

极权下的自我文献往往因极端环境下的恐惧、压迫与道德困境而表现出隐晦、复杂的叙事形态,既反映个体的内心挣扎,也折射社会的矛盾与压抑。隐晦、复杂的叙事形态甚至会表现在极端环境解除之后,在相对安全环境中进行回忆和追叙的作品中。布伦希尔德·庞姆塞尔(Brunhilde Pomsel)的回忆录《我所做的工作:戈培尔秘书回忆录》为解读这种自我文献提供了一个实例,展现了叙述策略、情感表达与历史语境的复杂交织,并提示解码德国纳粹等极权主义时期个人文件时所涉及的一些基本方面:

辩护和开脱的叙述:波姆塞尔的叙述经常涉及对她在纳粹政权期间的行为或不作为进行自我辩护或辩解,这凸显了人们即使在回顾过去时也倾向于保护自己的形象。

选择性记忆和叙述空白:叙述者有意或无意地省略或选择性回忆,这表明他们选择记住或忘记什么。

日常生活视角:她的叙述聚焦于日常生活,以微观的视角展现了极权主义政权下的生活,与宏观的历史事件形成鲜明对比。

复杂、矛盾的情绪:她展示了从后悔到辩解的各种情绪,揭示了个人在这种政权下经历的道德模糊和认知失调。

针对这些具有普遍意义的极权下自我文献特征,必要的解读策略包括:

批判性阅读:以怀疑的态度对待文本,认识到记忆可能存在缺陷、偏见或利己主义。寻找不一致之处或叙述可能避免某些真相的地方。

语境分析:了解塑造回忆录的历史、社会和文化背景。这包括研究当时的背景如何影响所表达或未表达的内容。

互文性:将叙述者的叙述与其他资料来源进行比较,包括历史记录、其他回忆录和官方文件,以在更广泛的历史框架内验证真相并理解个人叙述。

心理洞察:考虑叙述背后的心理动机。个人如何应对自己在历史上的角色?这涉及对否认、合理化或分离等机制的研究。

道德反思:反思叙述的道德含义。叙述者或当事人如何应对或逃避责任?这涉及对同谋的道德以及极权主义统治下生活的道德复杂性的思考。

叙事结构分析:研究故事的构建方式——哪些是重点,哪些是背景,记忆中时间是如何管理的,以及使用了哪些叙事技巧来塑造读者的认知。

承认局限性:认识到回忆录,尤其是那些来自在压迫性政权下处于道德模糊地位的人的回忆录,无法提供全面、公正的历史记录。它们是个人、主观的经历,需要放在更广泛的历史话语中。

通过运用这些策略,读者可以细致入微地理解极权主义时期的个人叙述如何反映个人经历和集体历史现实。

庞姆塞尔在《我所做的工作》中展现了对自身行为的反思与辩解,这种反思并非完全透明,而是带有自我保护和认知失调的迹象。因此,阅读此类自我文献时,我们需要仔细辨析叙述者在事实呈现、情感流露以及责任归咎上的微妙取舍,同时考察文本背后的社会、文化和历史背景对叙述形成的影响,从而更深入地理解个人记忆如何被建构和书写。

庞姆塞尔在二战期间曾担任纳粹宣传部长约瑟夫·戈培尔的私人秘书。这本书是她的遗作,以独特的视角讲述了她在纳粹政权下,特别是在宣传部的工作和生活。可以用这部独特的回忆录为例,说明危邦乱世自我文献的一些叙事形态特征:如防御性与辩解性、选择性记忆与叙事空白、日常生活化的叙述视角、复杂而矛盾的情感。由于庞姆塞尔是在百岁高龄时回忆过去,她的叙述还带有明显延迟的反思性,这种反思并未深入直面个人责任,而是停留在对环境的描述和对历史或人生的感慨上。这种延迟性叙述表现出了对历史真相的距离感和人生经历的感悟。

作为一名纳粹党员和戈培尔的秘书,庞姆塞尔的视角介于宏大的历史事件与个人生活之间。她的叙述既无法完全抽离宏观历史背景,也难以超越个人经历,这种交错形成了她危邦乱世自我叙事的独特视角张力。

庞姆塞尔的回忆录是对她经历和道德复杂性的反思,也是对危邦乱世中人生无常的感谓,但不是对纳粹体制中个人责任的忏悔。她坚持认为自己当时对纳粹的暴行知之甚少,她的叙述引发了关于在极权主义制度下工作的个人是否同谋和应承担责任的争论。

我们不能仅仅从一个人过去的某种经历或自我叙述——回忆录、自传、日记、书信、口述——来评价她回忆的价值,因为解读自我文献的任务要复杂和困难得多,涉及的因素往往错综复杂,需要我们仔细思考和梳理。

《我所做的工作》基于庞姆塞尔晚年接受的一系列深入采访,这些采访最初是为2016年纪录片《一个德国人的生活》(A German Life)而录制的。在这部纪录片中,庞姆塞尔是核心人物。这本回忆录可以看作是纪录片的延伸,通过更详尽的叙述展现了她的记忆、个人反思以及围绕她在纳粹政权中角色的道德复杂性。

庞姆塞尔本人从未主动寻求公众关注,她并没有写作回忆录的计划,所以很难说有一个预先设定的回忆目的。她于1911年出生在柏林,在二战后过着长时间低调的生活,几十年来鲜有曝光。直到生命接近尾声时,她才同意讲述自己的故事。她在二战结束后于1945年被苏联红军俘虏并送往集中营,于1950年释放,那一年她39岁。

跨学科领域的自我文献课题

自我文献,特别是在动荡时代和极权时期的自我文献,亟需成为一个跨学科的研究领域。这一领域关注的是具有普遍意义的人类生存危机和道德困境,诸如极端情境下的日常生活、人道灾难的记忆与见证、个人行为的选择与责任、以及绝境中的求生与抵抗等问题。这些问题之所以应当在历史、文学、哲学和社会学等学科中广泛讨论,是因为它们触及人类生存和社会运行的核心。

历史记录了不同历史时期人类所面临的生存挑战,如战争、饥荒、瘟疫等。它们不仅仅是事件的简单记载,更是道德和伦理的试金石。历史学家通过研究这些事件,探索人类在危机中的抉择,以及这些抉择对后世的影响。通过记忆与记录这些灾难,历史帮助我们避免重蹈覆辙,同时提醒我们人类的脆弱与韧性。

文学作品则通过人物的命运来探讨道德问题。小说、戏剧、诗歌通过虚构的情境,揭示了人在极端情况下的复杂人性。文学通过角色的选择与行动,探讨个人责任与自由,揭示道德决策的复杂性及其后果。

哲学家们从存在主义到伦理学,探讨个体在世界中的位置,以及面对死亡、痛苦和不确定性时如何理解生存的意义。哲学思考个人行为的道德基础,讨论什么是正确的行动,以及个体对社会和他人的责任。

社会学家则研究社会动荡中的变革,观察社会结构在危机中的变化,社会规范和制度的崩溃与重建。通过对灾难的分析,社会学家探讨社会如何应对集体创伤,如何重建社会结构,以及个体如何在其中找到新的位置。

这些危机中的问题需要跨学科的视角来理解。历史提供背景,文学提供叙事,哲学提供深度思考,而社会学则分析当代社会的动态。

这些学科与自我文献有着密切关联,因为自我文献——如个人日记、信件、回忆录、自传等——本质上是个体对自己经历与内心世界的记录。自我文献提供了第一手的个人见证,对于研究生存危机和道德困境至关重要。例如,1930年代二战期间的日记或信件不仅记录了极权主义的崛起和战争的现实,也揭示了个人在极端条件下的道德选择与挣扎。这些文献帮助历史学家、文学家、哲学家和社会学家理解恐怖、迫害与战争对个人生活、情感和思维的深远影响。

作为历史记忆的载体,自我文献保存了人道灾难中的个体经验和情绪反应。安妮·弗兰克的《安妮日记》记录了犹太人在纳粹暴政下的隐藏生活和青春梦想的破灭;普里莫·莱维的《这是一个人吗》展现了集中营幸存者对极度苦难的认知与理性反思;索尔仁尼琴的《古拉格群岛》揭示了苏联劳改营中的极权暴力与人性尊严的抗争。

不同作品中所记录的个体经验和情绪反应各具特色。一些文献记录了目睹暴行时的震惊与恐惧,展示了在压迫环境中的挣扎与隐忍;一些书写了亲历苦难后的哀痛与反思,揭示了面对道德困境时的挣扎与矛盾;还有一些则传递了对生存意义的深刻思考,承载了对逝去时代的回忆与告别。

危邦乱世的自我文献许多是为未来写作的,作为专制政府消亡后的一种见证,作者常将自己视为未记录历史的记录着,确保真相即使在他们本人无法幸存时仍能保持。这样的自我文献尤其能为历史和社会学研究提供了不可或缺的个人视角,帮助我们理解灾难对个体与社会心理的深远影响。自我文献常常详尽地记录个人在特定时刻的思考与行为调整,揭示了个人行为背后的动机、价值观与伦理考量。哲学家可以通过这些文献研究个人责任与自由意志;社会学家可以分析个体决策如何反映或影响社会结构和规范;文学可以通过具体情境进行假设性的思想实验——“如果是我,我会如何?”历史学则通过寻找过去与当下的相似之处,揭示历史变迁中的普遍性规律。这些文献不仅是历史的见证,也是跨学科研究中理解人类行为、道德选择与社会变革的重要工具。

在探索20世纪30年代与今天的相似性时,我们不可避免地会面对一些问题:今天的世界和社会发生了哪些变化?是否有一部分人,尽管大多数人尚未被新的煽动者激进化,最终会像1930年代的德国人那样,对时局的变化持旁观、消极、无知或漠不关心的态度?斯大林主义的全面恐怖与社会监控在人工智能高科技的辅助下将如何加剧与深化?当今的年轻人是否同样漠视政治?他们为什么有如此强烈的虚无主义和犬儒主义?中产阶级对政治的失望是否已经构成对民主的真正威胁?知识精英是否因忽视政治的长期后果,导致了失望情绪的加剧?整个社会如何调整他们的顺从、沉默与合谋?我们是否正在通过消极与冷漠的态度,无意间回到20世纪30年代的情景?我们是否能从1930年代的自我文献中得出一些关于今天时代的结论,而这些结论是否能够激励我们采取行动?任何不希望极权主义再度抬头的人,都应保持警觉,并积极思考这些问题。

本书旨在为极权主义下的自我文献研究奠定基础,期望能启发未来的研究者从多角度、系统化的方式深入探索这一领域。由于受篇幅限制,本书在题材、主题和研究范围上有所取舍,书中探讨的具体内容包括:回忆录(第一章、第二章)、日记(第三章、第四章)以及幸存者见证(第九章)。在此基础上,作者对斯大林主义与纳粹主义不同影响下的自我文献表现进行了深入梳理和分析,介绍了一些重要的近期学术研究成果。其中,着重探讨的是关键领域包括:日常生活(第五章、第八章)、社会形态(第六章)、历史研究方法(第七章)、作恶心理(第十章)以及对极权主义罪行的清算和反思(第十一章)。

为了汲取极权主义的历史教训,本书突出了斯大林主义和纳粹主义两种极权主义的共性,并将二者的共性置于优先于差别的地位,差异被当作在特定语境中需要补充说明的内容进行探讨。这样的研究视角是出于对普遍的极权主义本质及其警示意义的认识需要。也希望书中介绍的有关学术著作能为未来中文界的自我文献研究提供一些方法论的借鉴。

最终,本书不只是对危邦乱世自我文献的分类和分析,更是一种对极权主义灾难的反思。它揭示了极权体制如何侵蚀个体生活、扭曲人性,同时也彰显了个体在黑暗时代中挣扎求存、表达自我的勇气。通过跨越不同极权政权的比较视角和尽可能平衡的学术分析,此书期望能为理解极权主义的历史教训贡献一份力量,并呼唤诞生更多、更具深度的相关研究著作。