云也退 | 何伟:要命的吸引力与故事一点点飘来

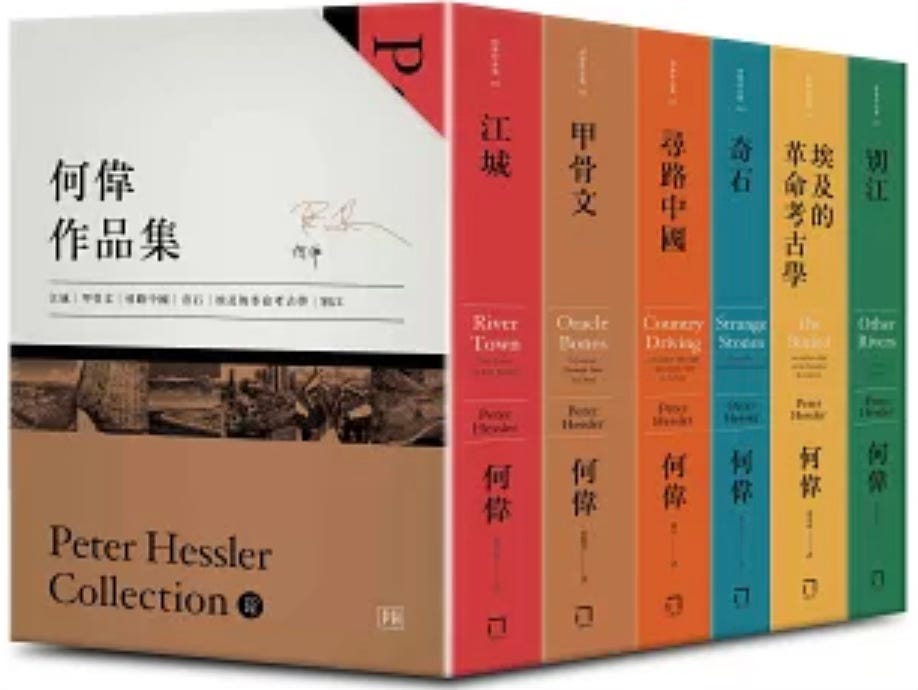

編者按:20年前,他以志工身分到中國教授英文,中國父母能給的有限,但學生是力爭脫貧的;20年後的學生來自城市,是聰明的,但對未來不抱幻想,也不願反抗。提到當代中國的非虛構寫作,我們絕對不能錯過美國作家彼得·海斯勒(Peter Hessler,中文名:何偉)。10月,台灣八旗文化推出從《江城》到《別江》的20年何偉作品集一共六冊,涵蓋1990年代末至2020年代初的中國社會變遷,從基層小城到全國範圍的轉型。這些書以第一人稱敘事,融合個人經歷、歷史反思與人文故事,被譽為理解當代中國的經典之作。在這20年中,他的作品也深入中國讀者心中。同為自由撰稿人的中國作家雲也退,20年來隨著何偉作品的出版,幾乎同步閱讀了他的作品,寫下閱讀筆記。書評特別挑選其中兩篇《江城》《奇石》的筆記。一位中國的寫作行家閱讀另一位寫作行家寫中國會是什麼體驗呢?

免費訂閱《波士頓書評》及相关事宜发送邮件:boshidunshuping@gmail.com,隨意打賞:Zelle,PayPal:boshidunshuping@gmail.com 用戶名:Boston Review of Books;長期支持請點擊下面訂閱,升級為付費訂閱。

《江城》:要命的吸引力

在《江城》正文的最后一页上,何伟这么写道:“身为外国人,我在1996年至1998年间学会了热爱涪陵。我会怀念我所熟悉的每一个地点。”“学会”两个字十分扎眼。照我的想法,在中国,也许杭州是不用“学会”去爱的,桂林是不用“学会”去爱的,跑去欧洲,爱上大大小小叫得出名字的城市都是不费力的,直觉会抢在理智之前告诉你,多看两眼,多吸两口这里的空气。何伟坦诚的措辞背后的事实是:涪陵,这个被煤尘笼罩、被劣质房子装饰、被比较闭塞的民众填满、最后又被长江一口吞掉(总是莫名其妙地让我想到《圣经》里的尼尼微)的城市,获得的爱与缅怀是不那么“典型”的。

在一个城市久呆长住,有时就好比看翻拍的名著连续剧,明知张纪中之流是在骗钱,根本没有制作艺术品的诚意和能耐,可看着看着也就消磨掉了一个月的饭后光阴。以这种情况来套何伟,我想并非完全不公平的,他所生活了两年的涪陵,从任何一个方面来说都突破了他经验的下限:最脏,最穷,最闭塞,现代社会的民主精神与公民意识距离这里最远,与其说是他所拥有的知识、修养和一席教职,不如说是他金字牌匾一样的西方血统,让他始终在一些纠纷和滋扰之中立于有利的位置。在代表英语系参加校内长跑比赛时,他对场面的描写教中国读者感到熟悉得心痛。干部在讲话,警察在维持秩序,人们在起跑线前推推搡搡,然后是发令枪响:

这就是中国。混乱,吵闹,兴奋;害怕、惊奇、激动;一大群的身体,叫喊不止,汽车鸣响,大地震颤;我们全都疯跑着,挥动臂膀不让他人近身;双腿上下翻飞,往前猛冲,全速飞奔,控制着后踢腿高度以防跌倒;有人在土坎上跌倒,惨叫不止;其他人在第一个弯道上紧急减速,躲避着因侧滑而纷纷摔倒的不幸人群……我们像一群狂徒,在街上飞奔。

中国人把这场面看作典型的“人海战术”,但是,《江城》的作者有一个未被植入各种概念的头脑,不知道什么叫“见惯不怪”的眼睛,若非如此,“中国三部曲”不会被誉为中国人自己写不出来的书。随便给人们的行为扣上“冷漠”、“蒙昧”、“自私”诸多帽子,把各种看不懂的官场行为一律归结为“关系”或“潜规则”,并深以能掌握这些术语为荣,这些东西与何伟无关。出于对现象背后的行为逻辑的不适应,他在长跑比赛中轻松夺冠后决定再也不参加这类活动,但他在涪陵的所有体验,都没有止于区区一个反感。

在涪陵师专,何伟推行自己的一套教学方式——显然来自他所接受的西式教育。例如,他让学生想象莎士比亚十四行诗所描绘的女人的样子,他引导学生排演《哈姆雷特》、《堂吉诃德》的方式,让我想到1983年阿瑟·米勒在中国排《推销员之死》时的做法:调动演员的“文革”记忆来体会主人公威利的内心。他还饶有兴味地观察学生们重现“文革”中集体批斗的场景。这个被网民自嘲为“神奇”的国度多少年推崇大合唱,个人的声音淹没在“大河没水小河干”的教诲之中,何伟一到涪陵,就碰上了令他愕然的纪念长征歌咏比赛(“许多参赛歌曲都是一样的,这让评委打分有些为难”),后来又是集体观摩邓的葬礼,集体庆回归,就连在长跑这种竞技项目里,个人都被视为在为各自代表的系和班级争夺荣誉。每次听到“我们自由多了”的感慨,何伟都无语,但他及时提醒自己:我毕竟没经历过“文革”。

涪陵生活的无数细节都证实了阎云翔所说的“无公德个人主义”趋势,这是个人从集体意识形态里“脱嵌”出来之后滑向的另一个极端。普通中国人可以任意支配自己的收入,可以自由地用智慧和体力赚钱,也渐渐地可以自主择业,在选择配偶上不受外界干扰,但是另一方面,他们又缺乏现代民主文明所需的社区精神和公益心(“经常有人围观张望,却很少看到他们出于某种群体的道义而有所行动”),或许一些所谓“毛派”会将这种现象归咎于改革开放坏了人心,然而,何伟在观察到行将被移民的涪陵人对三峡工程无动于衷的态度后,认为这种自顾自心态有着更久远的来源:“涪陵缺乏一种严格意义上的社区感……近代以来的历史教导人们,要尽量少掺和公共事务,同时,也伴随着对于公共事务缺乏了解认识。”

“无公德个人主义”终将害了中国人自己;以邻为壑的代价,是对公共之敌的集体麻痹。有理智的读者都知道这个更危险的大敌是什么:那是何伟无论如何也学不会去爱的东西,它甚至把他变成了一个类似《城堡》主角K式的人物;在学校高层的谈话里,在少数有背景的学生的眼神里,在闯入房间“执行公务”的警察身上(在三岔时他也有过极为相似的经历,有《寻路中国》为证),他看到权力的末梢虽然细微,却怎样切实地干预普通人的意志,逐步规训、调整他们的行为模式。只是,何伟“着迷”于那些令人厌烦的东西在现实中的表象,这给了他以冒险的刺激感,让他不至于像K一样遭遇精神上的“赍志以殁”。“大坝”这一章或许最容易吸引外国读者的注意,在那些充满了同情的分析里,何伟道出了理解中国的方法:

历史教他们学会了坚忍,对涪陵这样偏远地方的人民来说尤其如此。所有影响这座城市的巨大变革均来自别处……现在,涪陵的街头甚至开始出现外国人的身影。对于这一切发展变化,你只有接受它、适应它。因为你无法控制,就像长江一样,它来自别处,又流向别处。将来某一天,江水会上升四十米,你也只有适应它。

学会爱中国,同(作为一个无权无势的普通人)在中国长久生活一样,都是所谓“hard模式”下的挑战。你必须沉浸进去,让那个中国在你头上缓缓地没顶,直没到你不能再作他想,只能去同周围的人进行眼神、言语、肢体交流的时候。这个中国,就像何伟写到电视里反复播出的MV《爱我中华》一样,虽然令人大倒胃口,“但它跟电视台上播出的许许多多低劣的音乐节目一样,有着要命的吸引力”。我不止一次地回去看这段文字,我真的害怕何伟对涪凌的爱是这么来的,是被那种说不清道不明的“要命的吸引力”给耗出来的;事实上,它已经把我们这些中国人变成了“一群狂徒”里的成员。但也正因此,我多么嫉妒这个美国过客能把所有这些事实都摆到纸面上,然后坦率地、丝毫不怕犯乡愿之嫌地说:是了,这就是我的爱。

《奇石》:故事一点点飘来

好几年前,我去采访一位中国搏击选手。他的经历十分丰富:在河南当过特警,在云南缉过毒,在体校接受集中训练,转型为运动员,去打只有几个地方台会转播的初级比赛,两年后收到香港、新加坡等地有点知名度的海外赛事的邀请函。他相貌平平,但眼神很机警,蜂腰猿臂,看起来内功深不可测。我想问他一些关于特警队的事,他说,在河南的日子里,最大的痛苦是睡了一半总会被紧急集合的号子给叫醒,满屋子的人,手脚飞快地套好基本的行头,跑到黑漆漆的广场上站队。

“这很有意思,然后呢?”

“然后我就退伍了。”

好像钉子突然松脱,一兜子东西掉到了地上似的,他的思路让我摸不着头脑。两年特警生涯,用身体的任何一个部位想想都应该是一段人生的亮点,怎么说退伍就退伍了?我只好接着问,在做特警的过程中,有什么印象深刻的事没有,抓过人没有,放过枪没有,带过狗没有。他对每个问题的回答都不超过三句话。通常来说,访谈进入到这种敲乌龟壳的阶段,前景就很悲观了。

那是我和我的团队做过的一系列搏击手访谈之一,说来惭愧,就连文章的结构都大同小异。这些二三十岁的年轻男子,放给一般读者看是没有多大区别的,他们都有过不太理想的童年,都有过梦想和迷茫,都有过较多的失败和不太多的成功时刻。我们那时常常感叹,这个圈子的人太木讷,经历太单调,即使有故事、有想法的人,也不太善于记忆和表达。

我们降低了期望值,缩短了篇幅,加入了更多编译英文文稿的内容,西方世界的搏击手(他们主要在美国打比赛)里不乏四肢发达头脑简单之徒,看上去粗鲁笨拙,回答简短乏味,不过,透过文字的层理,还是能多少看清他们的个性。有一位名声响亮的莽汉,加拿大人,表情木讷,除了到森林里猎鹿之外无甚业余爱好。读完关于他的文章,你的眼前会出现这个人手举猎枪,眯缝着一只覆满浅黄睫毛的眼睛,瞄着远处晃动的鹿角,雪花在他的鼻翼随着呼出的粗气打转的画面。繁荣的搏击市场催生了一批明星和更多的潜在的明星,大概每个人,不管他是何种性格个性,都不会拒绝一篇这样栩栩如生的报道。

这两天,一边读彼得·海斯勒(中文名“何伟”)的《奇石》,一边看《巴黎评论》上的一篇约翰·麦克菲的访谈,谈的是非虚构写作的艺术。何伟的非虚构作品“中国三部曲”为他赢得了很多荣誉,他书中写到了无数中国人,农民、打工者、画家、学生、警察、旅馆老板、租车公司老板、出租车司机、学者、作家,也有体育运动员和官员,其中的个别人,不仅故事多多,甚至可以支撑起一整篇纪实。《奇石》里的一则《新城姑娘》,写的是一位英文名“艾米莉”的四川女孩,毕业之后南下深圳打工,何伟同她保持了多年密切的联系:“她的故事从南方一点点飘来。每两到三个星期,艾米莉会给我打一次电话或写一封信,在我的头脑里一点点勾勒出这座城市。”身为异国来客,非虚构作家,何伟显得太幸福了。

约翰·麦克菲是何伟不时提及的名字,带着敬意,有时杂着调侃。他是何伟的老师,也是一位被非虚构写作界奉为宗师的老作家,定居普林斯顿,《巴黎评论》的访谈就是何伟做的,篇幅很长,译成中文足可出一个三四十页的单行本。访谈中细节纷呈,视角时大时小,经常一句话便让你如临其境,比如,麦克菲说他写了一篇小说,充当英文系毕业论文,老师们为此讨论了很久,一位教授在图书馆拦住他,跟他说,你可以这么写,我希望你赚大钱,但我永远不会给你学位,说完,“他便沿着走廊走掉了。”

一个写作行家访另一个写作行家,效果当然不一样。然而,这篇访谈是何伟同麦克菲相处数日的成果,也就是说,这些对话别说是一字不差的原话,其形成的过程也绝不可能是二人你问我答、一气呵成的,而应该是持续多日的对话里撷取、组合而成的精华篇章。于是我想到,套用海明威的著名理论,何伟所写的那些精彩的故事不过是冰山一角,我们看到的只是露出水面的部分,没能看见水下巨大的山体:那是积累了数千小时的走访、相处、思考、观察。何伟做的事其实与一位一线的刑事警察有些相似,他需要蹲点很多天,才能守来自己想要的东西:一个人,一句话,一个表示“我们可以交流”的表情。

中国人很难打开心扉——即使写了这么多部广受认可的中国纪实,稳稳地在《纽约客》里据有一席之地,何伟还是作此感叹。《奇石》不同于“三部曲”,它是一组“故事”的结集,由于篇幅较短,它们包含了更多作者本人的行踪,以证实材料的真实性,增加现场感,此外,还有更多快照式的描写。因此,读者能看到那些日常最熟悉的中国人——各种“路人甲”,他们与作者擦肩而过,搭茬或被搭茬,提出一两个问题或回答一两个问题,眼神一半是好奇,一半是懒散,动作拘谨戒备。像艾米莉这样的人物,是何伟在涪陵教书期间认识的“精英”,他通过布置日记、组织讨论、排演节目等方式叩响班里每一个学生的心门,他和学生之间有着足够长时间的相处,就像他同麦克菲那样。

《新城姑娘》一文中录入了艾米莉的一段自我剖析(作为一篇作业):“我好像有很长时间没感受到快乐了。我有时候将自己的灰心丧气怪罪于环境……”何伟发现,“她那一年写下的每一个字都说明,她跟其他人大不一样。”毋庸讳言,艾米莉让他如获至宝,他在普遍缺乏自我意识的中国人中发现了一个异类,并与她交往下去,为此,我们甚至不敢说,艾米莉这位“新城姑娘”能代表一个人群,这个姑娘的经历并不特殊,但她随时观察和反思的习惯,与置身的环境平等对话的欲望之迫切,却是很少见的。何伟和她彼此都视对方为一个出口,信息的交换让双方都得到了所要的东西:一边是故事,另一边是倾听。

何伟所采集到的“故事”,也许95%以上都是那位前特警队员那样的。路人甲们记不住细节,特别是中国人,真的不善于像西方人那样,去捕捉、玩味、描述细节,就连我自己,身为写作者,要想用五分钟十分钟时间,惟妙惟肖地复述一个听来的或看来的、有头有尾有情节的故事,都有不小的难度。在口耳相传之中,我们不断略掉大多原本就寡淡的细节;我们平时所听到的“故事”基本上是这样的:我有一个朋友刚结婚三个月就离了,房子全给了女方,自己去找初恋女友——句号。我一到广州脸上就发疹子,回到北京才好——句号。我姑姑刚从青岛回来,她说那里的海滩很不错——句号。《奇石》的作者从芸芸众生中挖出了如此丰富的个人叙事,但挖掘的过程诚如大海捞针。

这几年我一直在做不依附体制的独立记者,但越干越怀疑“专访”的价值。一个人凭什么接受你的专访,如果他接受了,你又凭什么相信他所说的话?一个搏击选手为什么要记住那些细节,仅仅为了给你的写作积累充分的材料?你又凭什么抱怨他们不善于表达?麦克菲说,他对在某一方面有专长的人最感兴趣,“因为他们会带着我进入一个领域,教我怎么做,然后我可以告诉其他人他在做什么。理想的状态是观察某人做他的事,他们那么投入,根本不会在乎你。”但是,擅长绘声绘色地表达,并不是一位“行家”才能的一部分。沉浸于所热爱的工作中的人,或能满足作为采访者的作家的好奇心,但也意味着很可能,作家需要投入更多的时间,亲自去弄明白与人物和工作相关的一切细节。结合我自己的经历,我凭什么要求一位前特警思路清晰地说出关于自己的一切,假如我没能亲眼看见部队在夜间集合,或至少瞅一眼他们的营房,他们的床架、被子、军鞋、水壶,呼吸一口营地的风?

媒体人的悲哀(媒体人有太多悲哀)在于总是缺少充足的时间去跟完一件事,去深入思考,开发所有潜在的“点”。我们不得不承认,“非虚构”是一个记者够不到的华丽相框。非虚构作家有时也是记者,在《奇石》中关于北京奥运会的文章里,也可以看到何伟同一群记者围住一个官员的画面;但除此之外,何伟还拥有普通记者没有的东西:自由。

他的故事是一点点飘来的;时间总是站在他的一边,任他挥霍;芸芸众人听凭他邂逅、挑选、接近:有故事的和没故事的,镜头内的和镜头外的,热闹的和寂静的,说话的和沉默的,活着的,死去的。

在《主队》一文中,何伟来到奥运会古典式摔跤赛的现场,一边观看台上中国选手,一边观察台下人对台上赛况的反应:在一群激动的昌平小学生背后,摔跤手的父亲,一个我们闭上眼就可以想象出模样的老农民,始终“跷着二郎腿”,“视线集中在远处的垫子上,一句话也不说,但我听见了他的呼吸声——平稳、平稳、平稳”,在对抗进入高潮时刻频频深呼吸。

不会有人记住这些,就连当事人也是,他能记住内心的紧张,却记不住自己的呼吸;也没有一个事后的专访能问出这些。而何伟,在喧闹的场馆内安安静静坐着的美国人,他记住了。