周保松 | 艱險不忘奮進 ──《山城滄桑》序

二零一九年後的香港中文大學,就像香港一樣,經歷了一場危機。所謂危機,是指這所大學的學術自由受到前所未有的威脅,而學術自由是一所大學的靈魂。失去靈魂的大學,將何去何從?張燦輝教授作為中大人,在這個艱困時代,用他的照片和文字,記下他的憂傷和反思。我作為燦輝先生曾經的學生,也是中大教師,讀之再三,感懷不已。

燦輝先生的文字愛深責切,絕非偶然。燦輝先生七十年代畢業於中文大學崇基學院,師從勞思光、沈宣仁、陳特等老師,深受他們的言傳身教薰陶;其後負笈德國攻讀現象學博士,上世紀九十年代回來中大哲學系任教;再其後接掌通識教育部,在何秀煌先生奠下的基礎上,將通識教育發揚光大,創辦「與人文對話」及「與自然對話」基礎課程,成為所有學生必須修讀的共同課程;課程自二零一零實行至今,深得同學喜愛,從根本處改變了大學的教育風景。

從此可見,燦輝先生對大學教育有豐富經驗,對學術自由有由衷堅持,對中大傳統有深厚感情。也正因為此,目睹山城鉅變,即使人在海外,燦輝先生仍然奮筆疾書,寫下這束教人動容的文字,並配上用心拍攝的山城歲月,為我們也為後人留下一份珍貴紀錄。特別要提的是,本書有四篇文章專門介紹中大校園的雕像群,其中新亞書院水塔下的唐君毅先生像和崇基未園湖畔的勞思光先生像,更是燦輝先生本人大力奔走促成。唐先生和勞先生,是中大人文教育的典範。燦輝先生筆下的雕像故事,值得大家細讀。

香港中文大學生於憂患。沒有一九四九年的中國鉅變,錢穆、唐君毅諸先生就不會流亡香港,中國十三所教會大學就不會結束在大陸的教育事業,也就不會有新亞書院、崇基學院和聯合書院在五十年代初的創辦,更不會有一九六三年中文大學的成立。用錢穆先生的說法,書院是在「手空空,無一物」中起步,其後再在馬料水開山闢地,胼手胝足建立起這所環境優美、學術卓越、自由氣息濃厚的大學。中文大學在不同歷史時期,歷經各種考驗,有內部紛爭,也有外在壓力,可是中大沒有因此停頓,更沒有因此消失,反而在挫折中不斷成長。

在目前的政治環境下,中大和香港其他大學,面臨前所未有的考驗。可是如果我們將歷史眼光放遠一點,我們會見到,大學是人類的共同事業,只要大學的自由精神還在,大學師生有足夠韌性,就有機會渡過各種困厄。舉例說吧,世界上歷史最悠久的幾所大學,包括意大利的博洛尼亞大學、法國的巴黎大學、英國的牛津和劍橋大學,雖然經歷無數戰火洗禮和政權交迭,可是始終屹立不倒,一直是文明傳承和知識創新的殿堂。

中文大學能夠像這些大學一樣,經受得起一時的風狂雨暴,繼續鍾靈毓秀嗎?沒有人可以確定。不過,燦輝先生在書中清楚明白地告訴我們,中大是重視自由的大學,自由是山城的精神,這個精神由一代又一代師生用思想和行動澆灌而成,成為我們的傳統。如何承傳這個傳統,是每個中大人的責任。我始終相信,只要我們守著大學的基本價值,在不同崗位各盡其力,艱險不忘奮進,困乏仍然多情,我們的中文大學就會一直在。我們要有這樣的信心,也要有這樣的期許。

謝謝燦輝先生邀請我為此書作序,忝為後輩,勉力而為,謹以此文和所有中大人共勉。

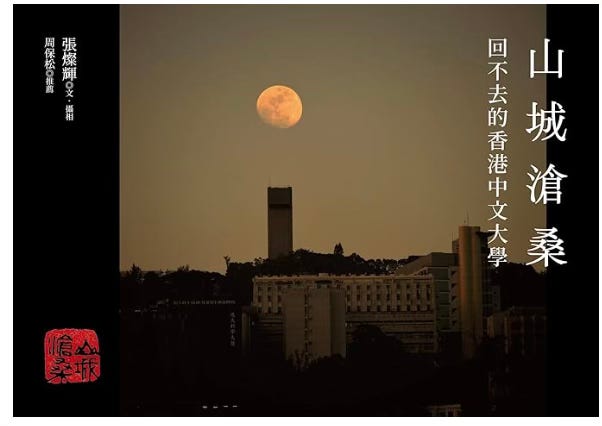

張燦輝 | 山城滄桑:回不去的香港中文大學

山城滄桑:回不去的香港中文大學 ASIN : B0C5XGRM7N Publisher : 左岸文化 (May 24, 2023) Publication date : May 24, 2023 Language : Traditional Chinese 香港中文大學哲學系退休教授張燦輝,在中大求學、教書、生活三十餘年,2019年後,退休的逍遙生活不僅不可得,還因文賈禍,遠走他鄉。此生無法再進入母校半步的感懷,遂集結過去多年在中大拍攝的照片,回顧中大的美好時光,並走筆思考當下的問題──中文大學的立校精神、大學的獨立精神與學術自由、在暴政恐怖橫行下知識人如何自處、中文大學雕像傳遞的價值等等。