編者按:十七歲的付潤石為美國紐約石溪大學物理系大二學生。他的閱讀廣博、細膩,還總是有著自己獨特的個人感受和理解。波士頓書評特別邀請其在書評開設專欄。今天推出其專欄《阿里阿德涅之丝》:从这个意义上说,鲁迅的“娜拉出走之后”所表达的态度是值得怀疑的,而他和奥威尔的那种小说模式,即为理念而小说,为观点而小说,而不是为了小说而小说的模式,也在某种程度上摧毁了小说原有的价值——这个时候我们就懂得欣赏《城堡》中的美来——卡夫卡小说中的“城堡”和乔治奥威尔小说中的集权政府是相似的,但是卡夫卡却把他的注意力聚焦在生活中的人上。

此為,今天還推出2024年尔夫森历史奖(Wolfson History Prize)入圍書單專題。

專題 | Wolfson History Prize 2024 Shortlist

編者按:沃尔夫森历史奖(Wolfson History Prize)是英国为提倡和鼓励普通民众阅读历史著作而设立的奖项。 该奖每年从当年出版的历史著作中评选出2-3部杰出作品。沃尔夫森历史奖由成立于1972年的沃尔夫森基金会(The Wolfson Foundation)授予和管理。不久前,公佈了2024年入圍的六本歷史書。

所有探险小说的开头或多或少包含着一个走入迷宫的情节,这在但丁的地狱篇就是诗人走进昏暗的森林,并且遇见凶恶的母狼;在《战争与和平》中是皮埃尔第一次走进安娜舍丽的客厅,并且在那里遇见小说里几乎全部的重要人物;而在卡夫卡的《城堡》里则是土地测量员K第一次走进城堡的客栈。

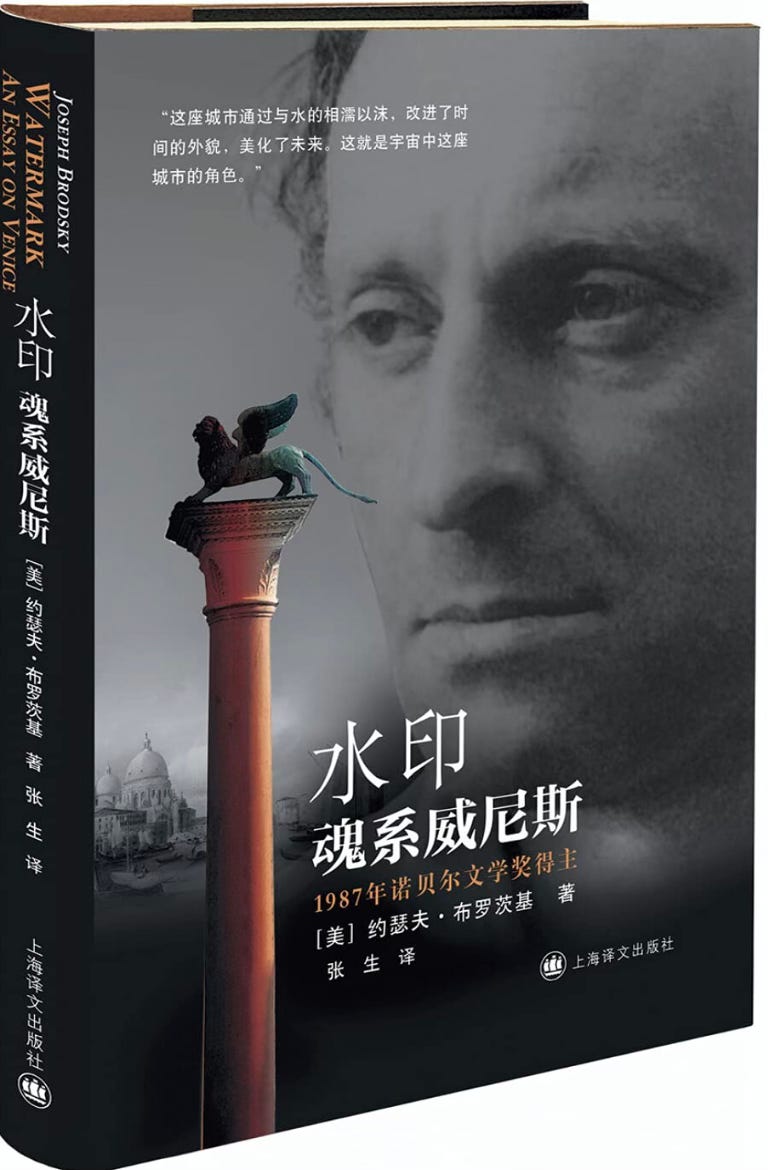

有意思的是,在布罗茨基的散文而不是小说《魂系威尼斯》中也有类似的开头:在夜晚,布罗茨基只身来到威尼斯火车站,在等候多时之后,他终于等到了前来迎接他的一个意大利女子。威尼斯的夜晚冷寂而幽暗,在乘船进城的路上,他看见了一个全然不同于白昼的睡梦中的威尼斯,他说道:

I liked the hush in her voice, Though it fits the night more than the message, and replied in the same conspiratorial tones.……Then the sky momentarily obscured by the huge marble parentheses of a bridge,and suddenly everything was flooded with light.

“Rialto”, She said in her normal voice.

这个女子此刻扮演了一个若即若离的引路人的角色,这正像是土地测量员K的来访。在卡夫卡小说《城堡》的开头,面对冷漠的城堡和古怪的乡民,K茫然不知所措。他被巨大而恐怖的官僚机制吓到了。在这个时候,弗丽达作为大官僚克里姆的情妇,忽然的出现在他的面前。这是她不是城堡的一部分,而是从偌大的城堡的背景中走出来,并且实实在在地走到了K的面前。

布罗茨基继续他在散文里的记叙:这个意大利女子将他带入了寂寞的城市的角落。最后,当他把叙述者带入宾馆转身离去的时候,他写道:

Then my Ariadne vanished,leaving behind a fragrant thread of her expensive perfume, which quickly dissipated in the musty atmosphere of a persione ubiquitous odor of pee.

Ariadne即阿里阿德涅,是古希腊米诺斯岛上的公主,在英雄忒修斯闯入米诺斯迷宫之前,送给他一团线团,他也因此凭借着这丝线走出了迷宫。在布罗茨基身入威尼斯的夜晚,这位意大利女子恰恰扮演了阿里阿德涅的角色,临去之际,她留下的香气,仿佛就是那丝古老的线团。

这是布罗斯基的高明,一长段探险小说式的开头,用一条阿里阿德涅之丝系住了读者的心弦。这也让我们去反思一篇真正的小说——不是布罗斯基的小说式散文,而是一本实实在在的探险小说。

小说不是一个结论,一个主张,而是一个迷宫和一团阿里阿涅德的线团。对于《城堡》来说,阿里阿涅德之丝就是弗丽达,他若隐若现地向K暗示着那个可能的、富足的生活。那个生活是留有隐私的,是富足然而朴素的。它留下这样的地方,当K在忙碌的一天中饱受冷眼与折磨之后,可以在这里寻找到安慰与温馨的小家。而弗丽达就代表了这个可能的生活,暗示着线团指向的可能出口。在小说的中间,当K被迫成为学校的仆役,和弗丽达一起搬入学校教室的时候,这个希望显得多么可能啊!恰恰是在这个时候,他的生活跌入了谷底。然而,正是这个充满妥协的谷底,k可以产生了不可思议的幻想。读者从某种程度上说,也是被高明的作者者引入了这种幻想:

可是这时他们的处境多么糟糕啊,他们向K保证,屋子里也曾经很暖和舒适,可是现在又变得冰冷了。棚屋里倒是有大量木材,可是门锁着……如果有床可以藏身,那倒还能将就。可是在这方面只有一个草垫子,上面铺了弗丽达的一条羊毛披肩,干净得令人赞叹。

在这里,一切都明朗了,K所要追寻的生活就是这样:一个寒酸但是温馨的小家。“城堡”,作为一个寒冷的概念从小说的每一个窄缝里逼将出来,侵蚀着K白天的生活,也侵蚀着他夜晚的隐私。在无人格的世界里K的人格就显现出来,他的喜怒哀乐,他的悲哀、孤独、嫉妒、彷徨、无助就显现出来,显现在他拼命抓紧的这团丝线上。

我想起易卜生的《玩偶之家》,对里面的Nora而言,阿里阿涅德之丝就是那封来自Krogstad的信。那封信一直在那里,在戏剧的中段就已经在Nora家的信箱里,而在整个小说发展的过程中,成为一直拉紧着的Nora心弦的丝线。

比较易卜生和卡夫卡小说中的这种模式,不是没有成果的。事实上正是这一种同样的线索,闪烁出了小说“人”的那一面,所谓“人”的那一面,就是脱离了思想的枷锁,而直接建立在事实的土壤上的东西。我记得据传有一次妇女们在招待易卜生时,请他讲《玩偶之家》中的女性解放话题,易卜生却说:我写那篇并不是为了这意思,我只不过是作诗。

因为要作诗,所以戏剧里出现了这样一封扣人心弦的信,读者时刻要问,娜拉丈夫会不会看到这封信呢?娜拉会不会有这封信的引导,走向她人生迷宫的出口呢?这些都是充满人性的问题,他们直接地由经验和诗的土壤里面成长出来,不受理性的枷锁。我想卡夫卡《城堡》也是一样,作者从26个字母中挑选出一个K作为他小说的主人公,可不是让我们认为它就是随机的1/26,恰恰相反,是要让我们看到他是一个多么普普通通,但又包含了这么多喜怒哀乐的个体。我想到了历史上著名的布匿战争、波斯战争,这些事情和卡夫卡是多么的遥远啊,卡夫卡特色的贫瘠的小说的土壤和这些又是多么的不相关啊。可是要是这些战争中希腊人少赢一场,或者说罗马人多输一场,现代西方使用的就不是腓尼基字母,土地测量员也没有叫做“k”的可能性了。2000年以前的千千万万个人不也是一样影响着卡夫卡的作品吗?而卡夫卡的作品,尽管以他独特的美学方式,排除着历史与人格的影响,不也是一样的展现着个体的可爱吗?我们难道无法想象这样一个卡夫卡,当人们问他《城堡》中的城堡,《审判》中的法庭意味着什么的时候,他会摇着头,像易卜生那样告诉他们,他不过是在作诗吗?

从这个意义上说,鲁迅的“娜拉出走之后”所表达的态度是值得怀疑的,而他和奥威尔的那种小说模式,即为理念而小说,为观点而小说,而不是为了小说而小说的模式,也在某种程度上摧毁了小说原有的价值——这个时候我们就懂得欣赏《城堡》中的美来——卡夫卡小说中的“城堡”和乔治奥威尔小说中的集权政府是相似的,但是卡夫卡却把他的注意力聚焦在生活中的人上。活生生的人越是处在冷酷的、怪诞的、抽象的环境中,越能显示出人的欢喜和悲哀来显,越显现出他的奋斗、妥协、软弱、甚至麻木。换一个时间,换一个空间,K可能是哈姆雷特,也可能是游历地狱的但丁,可是,正是在这个时间,一个寒冷的冬天,在这个空间,荒芜的城堡和他的属地,我们看见了比哈姆雷特的妥协更有甚之的K的妥协,我们看到了比但丁的软弱更有甚之的K的软弱。

其实,在那个古老的源头,米诺斯的神话中,有过隐隐约约的暗示。米诺斯的故事完全可以只是忒修斯闯入米诺斯的迷宫,杀死怪物并且英雄凯旋的故事——可是这个故事里却包含了公主阿涅阿德斯相赠线团,忒修斯依赖线团走出迷宫,以及爱上阿涅阿德斯的情节。古老的故事向我们暗示着人类的美,以及高贵的人性,一个可怖的、昏暗的、血腥的迷宫,可以因为她的一团丝线而变成一个脍炙人口、充满浪漫色彩的故事。

我想正是这个公主的存在,迫使我们要更换一个角度,重新审视这个神话。因为同样的原因,弗丽达使我们想见卡夫卡的内心。他所写的《饥饿艺术家》、《在流放地》给读者留下一种荒谬的美的印象,或者说,一种作者内心的很深的可怖,这种可怖让他构想一个全然失去“人”的元素的世界,这个世界是没有色彩的,它甚至不是黑白的,而是使一切都蒙上一层灰蒙蒙的那种暗淡无光——在城堡的结尾,土地测量员K在门廊里长久的等待着克拉姆的秘书的接见的时候,我们也看见了这种暗淡无光,这种绝望是无力的绝望,这种醒悟也是无力的醒悟。它不同于娜拉在戏剧结尾处的那种觉悟,新鲜刺激,振聋发聩,也不同于陀斯妥耶夫斯基小说中主人公常有的对死亡的向往和绝望(陀斯妥耶夫斯基的小说有一种很有意思的倾向,随便例举梅诗金或者拉斯柯尔尼科夫的例子,你会发现主人公往往是精神上全副武装,第一次涉事,并且面临着死亡、美这些概念的诱惑)。

在《变形记》中描述的那个全然冷漠的世界依然在《城堡》中显现,这个世界无比黑暗,无比窄小,消失于黑夜路的尽头的最后一盏路灯,可是和《变形记》中不同,在绝望中,k借弗丽达这个女子实实切切地看到真正的生活的可能,并且开始希望。回到本文开头,当布洛茨基独身一人来到深夜的威尼斯,犹豫不决,满心担忧,当他闻到熟悉的香水的味道时,何曾不是像忒修斯一样,紧紧地抓住阿里阿德涅的丝线呢?这时候,他的全部武装,他战胜野兽的勇气和他锋利的宝剑,又怎能比得过柔软的丝线呢?对于布罗茨基而言,那香水无形的丝线恍若陈旧的记忆、少年时代的憧憬,遁入黑暗,隐灭在这陌生的空气之中。