编者按:在艾希曼身上,阿伦特看到一种“平庸的恶”,但若是用“平庸的恶”作为唯一的本质的原因来解释艾希曼和集中营大屠杀,显然过于简单了。或许,在经历20世纪人类的悲剧之后,我们需要反省的并不是某一种理论或是某几种理论,需要反省的是我们追求完美理论的理性和我们对知识的傲慢和对现实的偏见。

1960年5月23日,以色列总理宣布,以色列特工将纳粹战犯阿道夫·艾希曼从阿根廷抓捕至以色列,并将移交以色列法庭审判。阿道夫·艾希曼是犹太人大屠杀中执行“最终解决方案”的主要负责人,也就是说将600万犹太人运输到集中营并进行大规模屠杀的作业过程,大部分是由艾希曼完成的。他的被捕与审判立即受到全世界的关注。1940年便逃亡至美国的汉娜·阿伦特得知这个消息后,向《纽约客》杂志编辑威廉·约翰提出申请,希望作为杂志的特约记者去耶路撒冷进行报道采访。“因为我未曾见过纽伦堡审判,未曾见过活生生的这种人类。这次恐怕是我来说,是唯一的机会。”

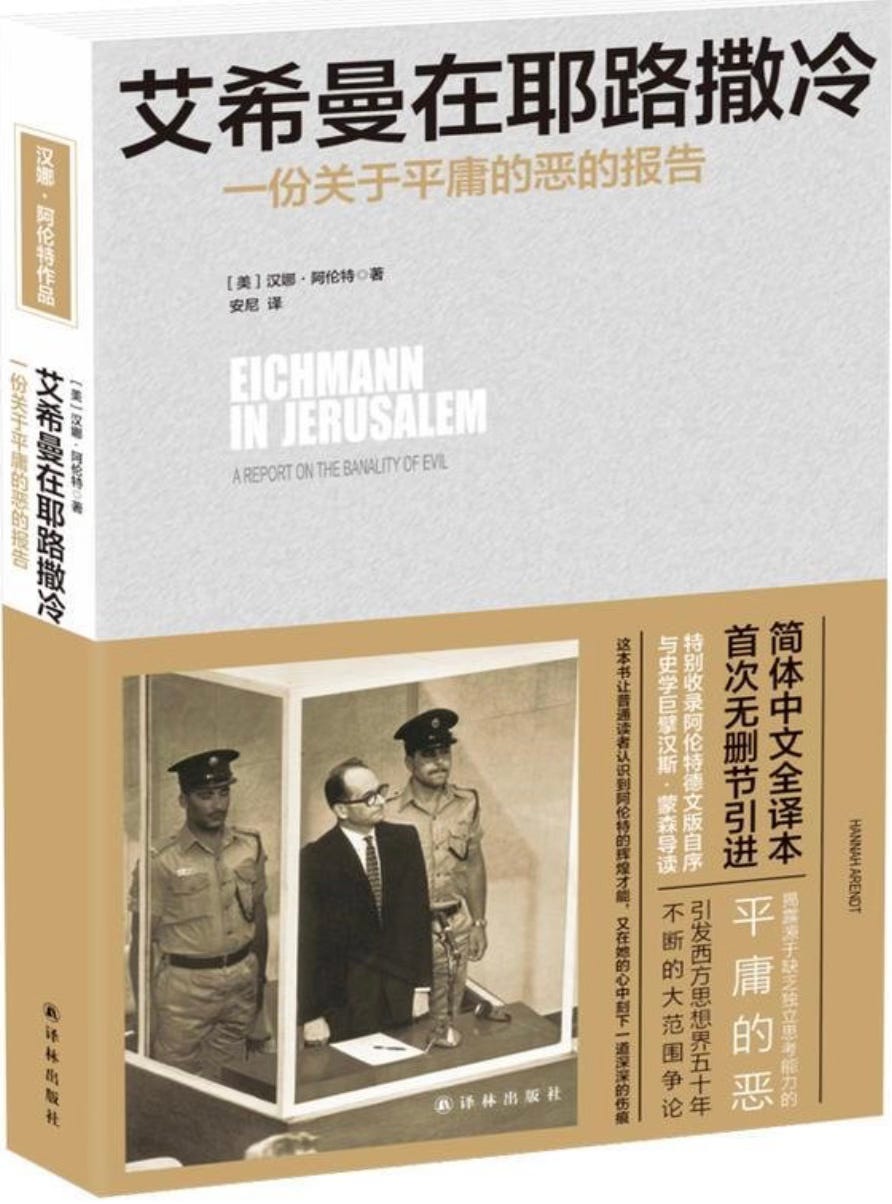

然而,几个月后,阿伦特在耶路撒冷看到“玻璃亭中的男子”(艾希曼站在防弹的玻璃亭中接受审判)时,大吃一惊:“他一点也不粗野,也不是非人类的,也不是难以理解的”,“无论怎么说,这个人的所有方面都是像一块平板那样难以形容的低级,没有价值”。在阿伦特看来,艾希曼就是一个“傻瓜”、“小丑”,“一个停止了思考的人”,为此,她在给《纽约客》写的五篇连续报告中,提出了一个“平庸的恶”的观点(这个词实际上借自她的丈夫布吕歇尔,而布吕歇尔则可能是受布莱希特的影响)。这便是1963年结集出版的《耶路撒冷的艾希曼:一份关于平庸的恶的报告(Eichmann in Jerusalem: a Report on the Banality of Evil》。

从在《纽约客》连载起,《耶路撒冷的艾希曼》便引起的激烈争论。1962年,“从德国来美国的犹太人评议会”代表、阿伦特柏林时代的朋友杰克弗利特· 莫齐斯编《纪念论文集》,其中收有阿伦特的报道,同时也有他给阿伦特的信,这封信被看做是对阿伦特及其著作的“宣战布告”,一场激烈的论战由此爆发,至今未平息。在当时,阿伦特的批判者中最有力的对手之一是杰可勃·罗宾逊。他是耶路撒冷法庭检察长哈乌纳斯的三个助手之一,是艾希曼审判的重要参与者和见证人。他在1963年7月号的《通讯》杂志上,写了6页《关于平庸的恶的报告》,同时,以此在写一本书稿,这便是1965年出版的厚达406页的《重看艾希曼审判和应该纠正的歪曲(A New Look at The Eichmann Trial And the Crooked Shall be made straight)》,在几易其稿之后,罗宾逊的这本书“只是努力去证明阿伦特没有传达可信的信息这一条”以及质疑阿伦特的学术能力,“连载论文和单行本中,有355个地方有不适的遣词问题的错误(没有根据的夸张)和有600处歪曲事实”。

除此之外,阿伦特的一些朋友也因此与她断交,如希伯来宗教文化学者格哈特·肖勒姆正因此与她结束了30年的交情;又如在艾希曼审判期间,在耶路撒冷为她翻译希伯来语新闻报道的、以色列会计审查所的原审计官员勃鲁门费尔特。1963年5月上旬,阿伦特为了见勃鲁门费尔特,特意去以色列旅行4天。勃鲁门费尔特虽然没有看过阿伦特的这本书,但从各方面得到消息后,很是气愤。当时他已经生病住院,并与5月21日去世。不知何因,阿伦特未能见到勃鲁门费尔特,甚至流传勃鲁门费尔特与她绝交。未能与勃鲁门费尔特和解,“是阿伦特一生最大的失望之一。”此外,还有汉斯· 约纳斯,罗伯特·韦尔希、裘达·马格奈斯、埃尔恩斯特·杰蒙等一些老友和同事,纷纷与她绝交,或是从此保持沉默。1998年出版的伊丽莎白·扬布路厄撰写的阿伦特传记《爱这个世界》中,详细地描述了以上所说的这些争论,“汇集这些论文的论文集,重版了20次,至今依旧拥有许多读者。”实际上,五十多年来,不断有新的学术著作和文章,对阿伦特的“平庸的恶”进行质疑。

除开“犹太人评议会”的作用、“关于审判的方法,审判中提及的诸问题及审判的政治目的”等观点外,《耶路撒冷的艾希曼》这本书,最引人争议和质疑地方便是艾希曼真如阿伦特所形容的那样平庸吗?“除了一心向上爬之外,艾克曼确实没有任何动机,……用通俗的话来说,他只是不知道自己在做什么”,也不懂思考吗?如今,越来越多的证据显示艾希曼“在耶路撒冷的表演是一次彻头彻尾的欺骗”,阿伦特对艾希曼的描述和理解是错误的。2011年出版的贝梯纳·斯坦格奈茨的《耶路撒冷之前的艾希曼》便证明艾希曼并非是一个不懂思考的庸人,他“充分理解纳粹的意识形态,并狂热地支持这种反人类的思想”。这本书中最有力的证据来自艾希曼逃亡阿根廷时的手记,其中包括一份未公开的回忆录《过去都是别人在说,现在该我发言》,以及与艾希曼同一时期逃到阿根廷的希特勒信徒、记者韦雷姆·萨塞的采访记录。斯坦格奈茨甚至找到了当年的采访录音,在录音中,艾希曼回答说:“我现在知道,算起来总共有一千零三十万犹太人,可惜只杀了其中六百万,要是杀完一千零三十万我才满足呢,那样就好了,才可以说消灭了敌人。”此外,斯坦格奈茨將审讯艾希曼的以色列的阿皮奈尔·莱斯大尉当年的手记编辑成的单行本《谎言!全部是谎言!》出版,在莱斯眼里,艾希曼企图伪装成一位“丑角”蒙混过关。在法庭上,艾希曼屡屡用康德的道德命题“绝对命令”为自己辩护,这显然不是一个庸常的人所能做到的。此外,罗佐维克《罪恶的骨干》也是比较出名的一篇,证明了艾希曼不仅仅是命令的执行者,更是主动作恶者。(此段参考了Roger. Berkowitz 的《汉娜·阿伦特与被误读的艾希曼》与《读书》2014第二期《艾希曼真是“平庸的恶”吗》两文)

那么,阿伦特是否是对此一无所知才上当的呢?事实不是的。1960年,萨森的采访曾在英国的《生活》周刊和德国的《明镜》中刊出,阿伦特当年是看到过萨森的部分采访的。阿伦特读后写道:“无论在阿根廷还是耶路撒冷, 艾希曼对过往的回忆和情绪都是一样的。人们越了解他,就越清 楚他在思考上的无能和理解上的无能紧密相连,他无法从别人的 角度看问题。他犯下罪恶行径的动机是因为缺乏思考的能力,而非愚蠢和官僚的唯命是从,他不具备无法穿过纳粹的陈词滥调认 识世界的能力。”甚至在耶路撒冷审判期间,作为阿伦特的希伯来语翻译,勃鲁门·费尔特便已经意识到在艾希曼身上,有着主体恶的存在,并与阿伦特进行过讨论。但阿伦特依然固执己见,傲慢地得出了自己的结论。正如伊丽莎白·扬布路厄在阿伦特的传记中所说,“她的结论让人吃惊,而且也包含了非常多的小小的事实上的错误,很多地方的修辞用挖苦而又高傲的语调,在有几个论争的章节特别厉害,她自己却感觉不到。参加争论中有人甚至明确地说‘阿伦特,与她说的内容相比,倒是那种言辞太具有攻击性了。’” (此段参考了Roger. Berkowitz 的《汉娜·阿伦特与被误读的艾希曼》与《读书》2014第二期《艾希曼真是“平庸的恶”吗》两文)

若不计较阿伦特傲慢、“恶毒”的语调和不准确的遣词,“平庸的恶”为何激怒如此多的人?阿伦特到底有没有错?在看了众多评论后,我觉得最准确的一句是克里斯托弗•布朗宁在《纽约书评》中所作的总结:“阿伦特抓住了一个重要的概念,但选错了对象。”在他看来,接受德国哲学训练、教授康德哲学的阿伦特,擅长的是抽象的理论,她的“平庸的恶”,作为一个哲学上的纯概念有其过人之处,并延续着其在《极权主义的起源》中对“恶”本质的思考;可惜的是,阿伦特并不是一个好的史学家,艾希曼显然不是一个很好的例子,甚至是一个错误的例子。 “平庸的恶”作为一个哲学概念是了不起,但是它的外延是什么?如何判断一个“平庸的恶”?它在现实政治层面上多大程度上成立呢?阿伦特并没有回答这样的问题,而是将这个概念直接运用到具体的个人身上去,这也是为什么有人将其讽刺为“康德式的道德家”的缘故。

因此,从某种程度上说,正是阿伦特的这种对自身理论的“傲慢”,让她有了一个先入为主的概念,以至于罔顾事实,对艾希曼和与纳粹合作的犹太人做出带有偏见的判断;同时,她这种傲慢,也让她完全看不到与她同时代的人的反思,更听不进去朋友的劝告。在看完她的书后,肖勒姆便写信给阿伦特说:“你的书围绕着两个中心:一方面是犹太人及其在大屠杀中的行为,另一方面是艾希曼及其责任。许多年来,我一直都在思考犹太人这一主题,研究了不少关于这一主题文献。……和其他的深刻地思考过这一事件上的其他人一样,我也经常如此说:这个问题整体是一个诸要素复杂地交织在一起的深刻的问题,是一个不能单纯还原成一个要素的问题,或者说是要透彻地搞清它是困难的。”为此,研究了一辈子犹太宗教和历史的肖勒姆举例指出,阿伦特所指责的犹太人的民族缺点,比如说软弱,是在各个时代都有的,而且是和英雄主义交织在一起的,要把它们分开是很难的。可惜的是,傲慢的阿伦特正是做了一个最简单化的处理,将这个复杂的深刻的问题还原成一个要素:平庸。

阿伦特“平庸的恶”的英文原文是“the Banality of Evil”,电影《汉娜·阿伦特》上映之后,2013年5月《纽约时报》一篇影评题目为《The Woman Who Saw Banality in Evil》,将阿伦特用的介词“of”改为介词“in”。介词of在英文中“本质”的意思,而“in”则有包含其中的意味。在我看来,这个介词的改动真乃神来之笔。既指出了阿伦特的过人之处,也纠正了“平庸的恶”的简单化处理,这也正是肖勒姆指出的问题之一。在艾希曼身上,阿伦特看到一种“平庸的恶”,但若是用“平庸的恶”作为唯一的本质的原因来解释艾希曼和集中营大屠杀,显然过于简单了。

在比阿伦特大三岁,同样流亡到美国的德国哲学家阿多诺看来,消灭个体差异,将一个个活生生的人变成面目模糊的货物进行大规模屠杀的集中营,最野蛮之处是其对某种同一模式的理性追求:为什么法西斯分子正是在追求纯粹的本质(种族)同一性中,听着西方古典音乐来进行恣意杀戮的呢?从这点看,阿伦特对其概念“平庸的恶”的“理性”追求,对个体主体性的抹杀,是不是有了几分阿多诺所说的野蛮呢?或许,在经历20世纪人类的悲剧之后,我们需要反省的并不是某一种理论或是某几种理论,需要反省的是我们追求完美理论的理性和我们对知识的傲慢和对现实的偏见。因此,从这个角度说,我非常赞成说话一向谨慎的柏林对阿伦特毫不留情的评价:“我无法接受她的邪恶之庸常性的观点了,我认为这书是荒谬的。纳粹并非庸常之人。艾希曼深信他一生中做过的主要事情是对的。我问过肖勒姆为什么人们钦佩阿伦特女士。他告诉我,任何严肃的思想家都不会这样做。那些钦佩她的人只不过是会摆弄字母的‘文人’,他们不用脑子思考。在一些美国人看来,阿伦特反映了欧洲大陆的思想。但是,肖勒姆声明,任何一个真正有教养的人和严肃认真的思想家都不会与她为伍。这正是肖勒姆的看法,他在20年代早期就已了解她了。”

乔纳斯·巴克里·艾德 | 汉娜·阿伦特与以赛亚·伯林:蛭田圭访谈

編者按:“就阿伦特和伯林而言,我觉得最有趣的是,尽管他们不是典型的大陆哲学家或典型的分析哲学家,但分析—大陆的鸿沟还是不免发生作用。”本文原文為英文,發表於Journal of the History of Ideas(2024年6月25日)博客,作者乔纳斯·巴克里·艾德(Jonas Bakkeli Eide)為意大利佛罗伦萨欧洲大学学院的博士研究生。原文編輯為Artur Banaszewski。經作者和原文刊物授權,波士頓書評翻譯刊發。翻譯孟凡礼,其最新譯作為蛭田圭(Kei Hiruta)的《汉娜·阿伦特与以赛亚·伯林:自由、政治与人性》。