丹尼爾·J·弗林 | 重新發現施特勞斯和梅耶

编者按:美國學者丹尼爾·J·弗林 (Daniel J. Flynn) 在研究弗蘭克·梅耶 (Frank Meyer)生平時,意外發掘了梅耶與列奧·施特勞斯(Leo Strauss) 1941-1961年的17封通信信件,現今這些信件首度公開,揭示了兩位右翼思想家的共同反共信念和對極權主義的深邃思辨。兩人均為德裔猶太人。梅耶是美國現代保守主義理論“自由與傳統融合論”創造者,早年篤信馬克思主義,奮然獻身於國際共產運動,日後則變心離黨,轉而致力倡導保守主義。梅耶生平詳見於弗林2025年出版新書《保守主義的創造者:弗蘭克·梅耶的不凡人生》。施特勞斯是政治哲學家。他出生於德國猶太家庭,早年接受古典人文教育,日後深究古典與中世紀政治哲學。1930年代因納粹迫害先逃亡英國,最終移居美國,從1949年到1969年任教於芝加哥大學,終其一生致力復興以蘇格拉底、柏拉圖、亞里士多德為中心的古典政治哲學。 1961年,兩位思想家交流信件,討論梅耶新書《塑造共產黨員》。所涉主題包含:共產主義作為文明“巨惡”、麥卡錫主義的意義、共產黨員的靈魂塑造、以及共產國家體系中理論與權力的互動方式。弗林發掘的這些通信喚醒了沉睡六十年的思想火花,生動反映了冷戰危機下兩位思想家的心路歷程,對於理解美國保守主義起源具有重要意義。

本文原文英文Strauss and Meyer Rediscovered,首發Law&Liberty(2025年10月29日),經作者和Law&Liberty授權,波士頓書評翻譯成中文版。

弗蘭克·梅耶(Frank Meyer)是“自由與傳統的融合論”的創導者,此融合論曾指導了從巴里·戈德華特到羅納德·里根的諸多美國右派人士。梅耶曾與芝加哥大學政治理論學者列奧·施特勞斯(Leo Strauss)互通信件。那兩人肯定讀過這些信件。

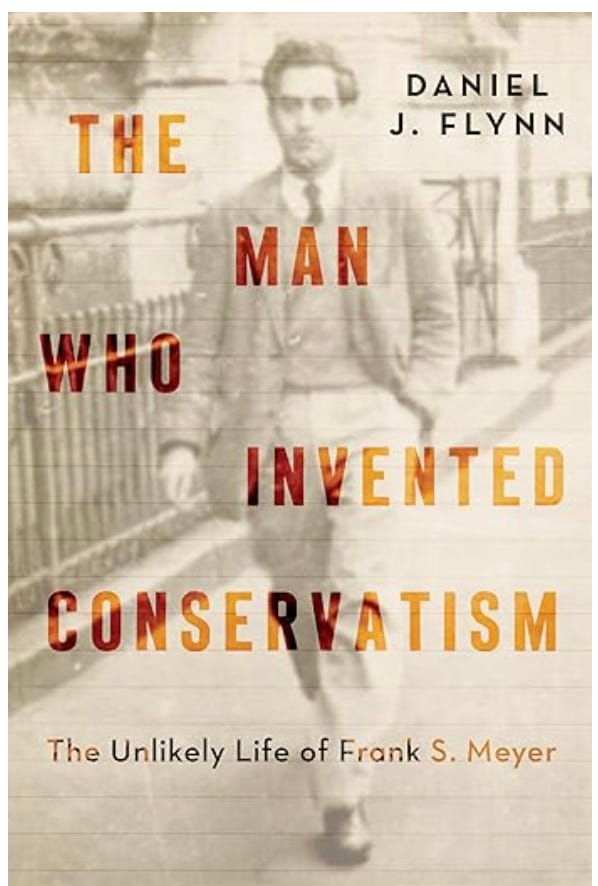

可是至今為止,沒有其他人讀過這些信件。它們一直靜靜地躺在賓夕法尼亞州阿爾圖納(Altoona)的一間倉庫裡,直到我在研究《保守主義的創造者:弗蘭克·梅耶的不凡一生》(The Man Who Invented Conservatism:The Unlikely Life of Frank S. Meyer)時偶然發現。這些信件關涉1941年與1961年兩個時期,因此,它們被塑料薄膜包裹保存起來顯得合理,讓這些通信在當下發揮活力。

1961年6月,梅耶在寫給威爾莫爾·肯德爾(Willmoore Kendall)的信中說:“我們與列奧·施特勞斯共進午餐,他原來是個極有風度的人。我本以為他是那種死板無趣的德國佬,但我發現他非常友好,是一個偉大思想者。”

在1961年間,施特勞斯常常出現在梅耶與其他《國家評論》(National Review)編輯的談話中。那一年,施特勞斯與梅耶在春天於舊金山灣區見面,又在秋天於芝加哥重逢,他們的大部分通信也寫於那一年。在梅耶留存的檔案中,施特勞斯與他的17封信中有11封寫於1961年。

1961年3月12日,梅耶寫信給施特勞斯說:“我想不出有哪位在世政治哲學家的判斷比您更加可信。”,並稱自己“深深受惠於您的著作”。施特勞斯隨之讀了《國家評論》上梅耶的文章(他是該雜誌的訂戶),也讀了梅耶的著作。

他們有若干共同點。兩位都是德裔猶太人。施特勞斯是逃離1930年代動亂的難民,而梅耶的祖輩則是逃離1840年代動亂的移民。他們都在1930年代初期獲得洛克菲勒基金會資助,去英國做研究。馬克思主義教授哈羅德·拉斯基(Harold Laski)是他們的共同恩人,幫他們從英國移居美國。施特勞斯由他介紹給美國學者而獲得教職;梅耶則靠他的幫助進入倫敦政治經濟學院。然後則發生了一連串混亂事件。拉斯基向同事揭發某學生對梅耶的誹謗,這最終導致梅耶被驅逐出境。梅耶在1934年回到美國,此後,他作為一個斯大林主義激進分子在芝加哥大學攻讀研究生,為時四年,其間不斷給校長羅伯特·梅納德·哈欽斯(Robert Maynard Hutchins)製造恐懼。過了十年後,施特勞斯加入芝加哥大學任教,並成為該校的“羅伯特·梅納德·哈欽斯特聘教授”(Robert Maynard Hutchins Distinguished Service Professor)。有一點很關鍵,在那個時代知識分子精英的主流意見普遍排斥保守主義時,施特勞斯與梅耶都站在思想光譜的右端。

還有一個主題,是這批至今未曾公開的通信的共同焦點:對極權主義的憎惡。

1961年1月,施特勞斯在信中提到蘇聯政府對鮑里斯·帕斯捷爾納克(Boris Pasternak)1957年小說《日瓦戈醫生》(Dr. Zhivago)的半官方批評,指出該評論有趣地摒棄了慣常的馬克思主義術語。梅耶同樣認為這很不尋常。《日瓦戈醫生》並不像《伊萬·杰尼索維奇的一天》(One Day in the Life of Ivan Denisovich)那樣強烈反共。這個事實讓梅耶對這部小說感到不安,這大概算是施特勞斯《迫害與寫作藝術》在現實中的罕見例證吧。

在一次面對面的交談中,施特勞斯稱讚華盛頓州參議員亨利·“斯庫普”·傑克遜(Henry “Scoop” Jackson)的美德。梅耶隨後在信中回應說:“您對傑克遜參議員的判斷,得到了某種客觀印證”,指的是民主黨人反對向南斯拉夫(當時名義上“不結盟”但仍屬共產黨國家)提供援助的立場。

梅耶寄發給施特勞斯他1958年的一篇文章,文章正面評價了約瑟夫·麥卡錫短暫而激烈的參議員生涯。梅耶斷論道:“與其為錯誤做精巧辯護,不如道出粗糙的真相”,並多次把麥卡錫所反對的意識形態稱為“邪惡”(evil)。這個詞在許多知識分子詞彙中已經驅除,但對這兩位通信者而言卻並非如此。對相對主義的共同厭惡使他們走到一起。

施特勞斯在回信中稱,他對這篇麥卡錫文章“心存感激”,“完全贊同其觀點”。梅耶回應道:“我很欣慰您對我對麥卡錫現象的闡釋毫無異議。”

即使他們在“閒談”,也總是關注共產主義。畢竟,這些信件寫於冷戰中危難之際。不過,這段通信的核心內容遠不止於極權主義的支流共產主義。兩人不限於時事,而是檢討了現代暴政的哲學根基與後果。談話延伸至納粹主義以及共產主義的各種變體,往往帶有“先有雞還是先有蛋”的辯證色彩,最終則聚焦於阿道夫·希特勒與約瑟夫·斯大林。

1961年整整一年間,施特勞斯與梅耶不斷展開書信與面對面交流。雖然這些信件在沉睡了六十餘年後才從文件櫃與搬家箱中重見天日,其中對話依然生動。有一個主題貫通其間——“巨惡”。(Big Evil)

1961年1月底,列奧·施特勞斯對梅耶在當月初出版的新書表示欣賞。書收到後,他便一口氣讀完。

這本《塑造共產黨員》(The Moulding of Communists)幾乎像是一部關於共產黨幹部風俗的“人類學闡釋”。精英們宣稱平等與他們主持政黨構成了自相矛盾。梅耶在14年的共產主義生涯中曾高居同僚之上,但神奇的是,他從這本書中將自己、人名與日期統統抽離了。雖然他在法庭和委員會作證時點名揭發過數十位黨員,但在書裡卻沒有提及任何名字。

他本可以寫一本回憶錄,講這樣一些故事,比如自己從英國被驅逐那件著名事件——當時他的支持者包括未來的英國首相克萊門特·艾德禮和哲學家伯特蘭·羅素;或是他在未來的東德獨裁者瓦爾特·烏布利希特(Walter Ulbricht)麾下從事“和平工作”的經歷;或是他對被罷黜的美國共產黨領袖厄爾·布勞德(Earl Browder)的至死忠心。可以想見,那樣的回憶錄大概會成為暢銷書吧。然而,梅耶在《塑造共產黨員》中選擇回避點名。儘管如此,此書在當時已經進入“後麥卡錫時代”的美國廣受好評並暢銷一時,這要歸功於人們對神秘共產主義世界的好奇。施特勞斯正是深受吸引的讀者之一。他欣賞梅耶在寫共產主義者時沒有詆毀他們。這位哲學家還向那位前斯大林主義者坦白了一件奇異之事,來說明自己為何很想展開交流:他至今從未認識過任何共產黨員。

“我一向厭惡共產主義,也從未親身認識過任何共產黨員,”他向梅耶寫道,“因此,我很敬佩您關於共產黨員所謂‘主觀性’(subjectivity)的論述、他們對靈魂的普通理解、以及現有種種心理論在理解共產黨員方面的不足。”

在共黨語境中,“主觀性”指的是個人主義衝動,它會壓倒集體利益。在那些旨在“塑造理想共產黨員”的批鬥中,責難往往帶著這一馬克思主義“髒話”——“主觀性”。

雖然共產主義者不信靈魂的存在,梅耶卻指出了他們有一種近似“精神外科手術”(psychosurgery)的吸魂過程,以此壓抑個人,使其有效服務於上層權力。

施特勞斯提及的心理論也很模糊,可以指涉書中的多個部分。例如,共產主義者將個體困境視為社會矛盾的結果,無關個人矛盾;這導致他們對主流心理治療懷有敵意,同時也讓主流心理學難以理解那些被黨“塑造”過的人。

相比兩人的通信,《塑造共產黨員》早已陳舊了,即使在1961年出版之際也略顯過時。如今,《塑造共產黨員》也許更適合擺在古董商店的陳列架上,這則與梅耶後出那本常讀常新的《為自由辯護》(In Defense of Freedom)不可同日而語。

然而,1961年這本書有一處深深吸引了施特勞斯,在2025年讀來依然新鮮。在稱讚了書中一些部分之後,施特勞斯進而提出一個重要問題,這主導了他們後來大部分談話。施特勞斯發問,在梅耶所描繪的共產黨幹部發展過程中,是否斯大林比列寧影響更大? 他寫道:

托洛茨基曾質問列寧的群眾同情心以及斯大林的高度官僚化模式給了我這個印象。關於列寧與斯大林在培養黨員方面是否存在差異,有任何確切的了解嗎?我前些時候想到,赫魯曉夫與斯大林、列寧不同之處在於,在他那裡,‘哲學’和政治權力已不再重合,赫魯曉夫似乎不曾,或是不能自稱共產主義理論家。我這看法正確嗎?

不是的,梅耶就最後一點向他娓娓道來。他承認自己判斷或許有誤,但他相信,赫魯曉夫雖在西方人看來像個滑稽小丑,卻已順利鞏固政治領導與理論領導雙重職位。此外,對共產主義而言,政治領導與哲學領導分裂必是一場災難。畢竟,這一體系包含一種套套邏輯式的“元信念”:共產主義是一門已被證明為真理的科學,無異於生物學或物理學。(那些學科勢必證明從“大觀念”中派生出的“小信念”。)

至於赫魯曉夫是否為共產主義的首席哲學家,對一個在共產黨學校長期傳授教義、並時而為《共產黨員》(The Communist)與《新大眾》(New Masses)撰寫理論文章的人來說,這並非關鍵問題。赫魯曉夫“儘管有著浮誇的作風”,而為國際馬克思主義著想則必須成為教義上的最高權威。對黨有利的就是真理,對黨不利的就是謬誤。

隨著六十年代的推移,越來越多的“非黨員共產主義者”(small-c communists)開始傾心於毛澤東、菲德爾·卡斯特羅、或胡志明,而非蘇聯領導人——之後,又有一些人另辟蹊徑,認為經濟學並非馬克思主義最重要的應用領域。這些變化印證了施特勞斯提問的先見之明。

梅耶贊同施特勞斯關於斯大林在“塑造共產黨員”方面所起作用的看法。梅耶曾是英國共產黨委員會成員,而後擔任芝加哥工人學校(Chicago Workers School)校長,他的見解正受此經歷的啟發。那時他正是一名“塑造者”,負責整肅工作。他曾對一名同性戀黨員下達最後通牒:在48小時內停止同性行為,否則將被開除(那人選擇了前者)。1938年,作家尼爾森·奧爾格倫(Nelson Algren)醉酒後與托洛茨基派公開衝突,梅耶以“有損激進分子形象”為由對他處分,並最終以“不夠嚴肅”且“無法被塑造”的理由開除黨籍。然而這位整肅者最終也遭到整肅。1945年,梅耶開始動搖。黨組織於是向他尚可挽救的妻子下達最後通牒:必須與弗蘭克離婚留在黨內。她卻選擇了離黨。

梅耶向施特勞斯寫道:

我認為,您關於我談過的斯大林主義特徵的論說是完全正確的,我甚至覺得你信中說的對此強調還不夠。雖然‘新型政黨’的觀念出自列寧,但他即便在俄國布爾什維克黨內,也仍然面對著舊式社會主義類型的人——他全力要做的,就是確立自己的政黨觀念,並指導實際革命活動。我懷疑列寧是否真的理解那種‘塑造’過程,必須藉此才能造出他心目中政黨所要求的人類。不用說,他也和馬克思一樣,無法在生存層面把握自己意識形態概念的人性含義。

1961年3月23日,施特勞斯繼續該討論,問道:“成熟的斯大林主義是否是列寧主義與希特勒主義的‘綜合’?”

施特勞斯認為,蘇聯獨裁者從納粹獨裁者那裡學到了兩點:

“馬克思列寧主義從雅各賓派經驗中得出的結論——‘革命不應吞噬自己的孩子’——並非無條件正確。希特勒在長刀之夜清洗中就精彩地證明了這一點;毫無疑問,斯大林大清洗發生時,他已有足夠時間充分理解這一事件。”

“第一次世界大戰前的社會主義(以奧古斯特·倍倍爾(August Bebel)為代表)曾有一條原則:反猶主義是蠢人的社會主義(anti-Semitism is the socialism of the fools);但希特勒又一次精彩地證明了,這一事實並不妨礙反猶政策在政治上具有巨大的效力,而斯大林以及赫魯曉夫都從中汲取了教訓。”

在這裡,施特勞斯眼中的斯大林,並非只是一个與希特勒權宜結盟的同伙,而更像是一位學生,做筆記學習高手的絕招。他對猶太人的迫害正是展示他學習效果的例證。

梅耶必然是從不同的起點和人生經驗來切入這個問題的。他曾經擔任西班牙內戰中共和派的徵募官,把人送上死亡之路。此後,為了替《希特勒–斯大林互不侵犯條約》辯護,他被迫做了許多難堪的詭辯。他事後為此做了贖罪:他在33歲時,頂著共產黨再三的反對,自願加入美國陸軍,迫不及待想和納粹戰鬥。在軍隊中,他終於第一次遇見了“無產階級”——在此之前,他的生活隔離在私立預科學校、當家住的高檔旅館以及牛津大學高等教育之內。他在兵營裡共用連隊艙的工人階級士兵並不像卡爾·馬克思所描繪的無產者。訓練中的受傷縮短了他的軍旅生涯,而在養病期間,他開始對歐洲大陸上的“巨惡”(Big Evil)做長久的反省思索。

因為受傷,梅耶無法在歐洲與納粹作戰,這卻激發他在美國與共產主義展開鬥爭。

“我同意,就您提到的那兩點——反猶主義與革命吞噬自身的子女——斯大林確實向希特勒學了。”他在4月4日致斯特勞斯的信中寫道,“但這難道不是一種多胃動物式的消化過程嗎?我的意思是,納粹主義的一般性質在我看來源於布爾什維克主義,然後這些一般性質與納粹主義產生的特徵融合,形成了一種混合的特殊極權主義類型。而從這種混合後的特殊極權主義中,您提到的兩種現象(或許還有其他的)又被斯大林重新‘消化’了一遍。”

梅耶質疑了自己:他本以為希特勒毫無原創性,這麼貶低是否公正?這種偏見源於他對馬克思主義本質的理解——在他看來,“當代極權主義的一切特徵都潛在於馬克思之中”。隨後,他提到了馬克思的反猶主義。他或許認為,這正是極權主義的一個特徵,或者更具體地說,是它在二十世紀幾種著名表現形式之一。

正如梅耶在兩個大陸執意追隨斯大林主義的經歷塑造了他的觀點,斯特勞斯在納粹掌權前夕離開德國——那個他度過了前三十二年人生的祖國——,這一經歷也自然影響了他的思想。

保羅·戈特弗里德(Paul Gottfried)在《重評列奧·斯特勞斯與美國保守主義運動》中(Leo Strauss and the Conservative Movement in America: A Critical Appraisal)寫道:“將斯特勞斯的文本解讀與基於他早年生活的道德文化批評分開是不可行的,尤其是他的二十世紀初葉德國猶太人身份。他的詮釋方法照映出他人生的關鍵節點,包括他對納粹崛起與勝利的反應、以及日後逃亡英國並長居美國的經歷。”

斯特勞斯與梅耶有許多共同點。影響施特勞斯與梅耶視角的“怪物”各不相同,但他們的討論表明:這些怪物在現實中也許遠遠比日後大眾想像的要相似得多。

兩人保持了聯繫,但他們的通信再也沒有達到1961年書信的深度。次年,斯特勞斯期望閱讀梅耶的《為自由辯護》(In Defense of Freedom)。此後,他期望在1965年芝加哥大學舉辦的“自由主義與保守主義公共事務會議”(Public Affairs Conference on Liberalism and Conservatism)上與梅耶見面。與會者包括國會議員唐納德·拉姆斯菲爾德(Donald Rumsfeld)、未來的美國參議員查爾斯·珀西(Charles Percy)與阿德萊·史蒂文森三世(Adlai 7 Stevenson III)、政治記者羅伯特·諾瓦克(Robert Novak)、以及學者約瑟夫·克羅普西(Joseph Cropsey)、哈里·雅法(Harry Jaffa)、沃爾特·伯恩斯(Walter Berns)與愛德華·班菲爾德(Edward Banfield)。次年,梅耶告訴朋友,他已讀完斯特勞斯那本“迷人”的《蘇格拉底與阿里斯托芬》。

在最初書信高峰之後,他們的通信逐漸稀疏。1961年,他們有過一場“信箱對話“,主要是電話與面對面的交流,這讓他們有著充足時間和場地探討關於“巨惡”的重大問題。只可惜,沒有速記員在場做記錄。

丹尼爾·J·弗林(Daniel J. Flynn)是《保守主義的創造者:弗蘭克·S·邁耶的不凡人生》(2025年)的作者,胡佛研究所的訪問學者,同時也是《美國觀察者》(American Spectator)的高級編輯。