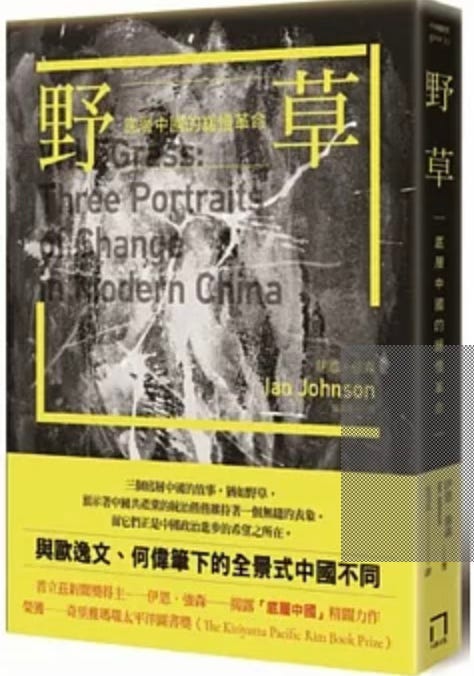

Ian Johnson(張彥) | 野草:底層中國的緩慢革命

野草:底層中國的緩慢革命

Wild Grass: Three Portraits of Change in Modern China

作者: 伊恩.強森

原文作者: Ian Johnson

譯者: 吳美真

出版社:八旗文化

出版日期:2016/11/03

語言:繁體中文

內容簡介

三個底層中國的故事,猶如野草,

預示著中國共產黨的統治僅僅維持著一個無縫的表象。

而它們正是中國政治進步的希望之所在。

與歐逸文、何偉筆下的全景式中國不同

普立茲新聞獎得主――伊恩.強森――揭露底層中國精闢力作

三個底層中國的故事,三個關於正義、權利和命運的悲劇。

它們的持續存在,不經意戳破「盛世」中國的虛幻一面……

這三個故事看似沒有任何聯繫,卻是底層中國潛伏的暗流,

有如野草般的力量,扎根在這片有待甦醒的土地上。

在中國社會底層生活的老百姓,如果受到政府不公平的對待,他們大概無法爭得正義;甚至連受害者的家人想要為他們申討正義時,都很可能也受到巨大的傷害。為了報導這些不公不義的現象,作者好像私家偵探,大膽機警地避開中國無所不在的警察和保安,探尋出底層中國因維權上訴而遭遇不同命運的三段平凡中國人的故事,好像三部以維權為主題的推理小說。

第一個故事的主題是稅。一個看起來像個農民的陝西地方律師,竟然起訴當地政府向農民徵收苛稅,他被捕入獄,成為農民眼中的英雄。第二個故事的主題是老北京的四合院,這些已有幾百年歷史的住宅被政府和地產商粗暴得夷為平地,換之以摩天大樓。它們的主人被迫遷移,集體上訴,但既改變不了北京的命運,也改變不了自己的命運。最後一個故事的主題是法輪功,一位山東老婦人因修煉法輪功而被政府無辜害死,迅速火化,改變了女兒對母親的認識,也改變了這個女兒一生的命運。

作者冷靜克制、不動聲色的描述,呈現出當下中國荒謬的法律體制、令人瞠目結舌的維穩制度以及執法者的殘暴。這本書也改寫了我們對底層中國的想像――其實,它如野草般頑強不屈,充滿韌性的變革動力。

這些小人物抗爭不公不義的故事,不管是出自狹隘利益的驅使,還是出於理想主義的召喚,都顯示了人類良知無法壓制的力量,也代表著一股正在撼動中國的力量,表明中國共產黨的統治僅僅維持著一個無縫的表象。而這些底層的故事,正是中國政治進步的希望之所在。

得獎記錄

榮獲――奇里雅瑪環太平洋圖書獎(The Kiriyama Pacific Rim Book Prize)

名人推薦

紐約時報∣休士頓紀事報∣巴爾的摩太陽報∣華盛頓時報∣波士頓評論∣中國經濟季刊∣華盛頓郵報書評世界∣亞洲書評∣泰晤士報文學增刊――盛譽推薦

作者介紹

作者簡介

伊恩.強森(Ian Johnson)

中文名張彥,出生於加拿大蒙特婁。美國佛羅里達大學新聞學和亞洲研究學位,柏林自由大學漢學碩士。一九九七年,他以《華爾街日報》駐北京記者身分報導中國,並在二○○○年至二○○一年因系列報導法輪功事件獲得普立茲獎。

伊恩.強森以報導公民社會、文化和宗教方面的事件見長。著有《野草:底層中國的緩慢革命》(Wild Grass: Three Stories of Change in Modern China)、有關歐洲激進伊斯蘭教起源的《慕尼黑的清真寺》(A Mosque in Munich,暫譯),以及關於中國宗教問題的新作《中國的靈魂》(The Souls of China,暫譯)。

作者網站:ian-johnson.com

譯者簡介

吳美真

雲林虎尾人,政治大學西洋文學系畢業、紐約大學英美文學博士,曾任大學兼任英文講師,目前是專業譯者。譯著包括:《野草――底層中國的緩慢革命》、《奇石――從城市到荒野的另類紀實》、《消失中的江城》、《鋼琴師》、《微物之神》等。

目錄

序 言│一日百戰

第一部│農民英雄

第二部│消失的北京夢

第三部│轉法輪

致 謝

註 釋

書摘

消失的北京夢

從十九世紀中期到二十世紀中期以來,將近一百年的時間,中國不斷受到外來攻擊,西方國家強迫它輸入鴉片,簽訂一系列喪權辱國的條約。這些條約瓜分中國,割讓殖民地給外國人,還讓外國人享有特別的法律權利。外來勢力破壞中國逐步改革的努力,不停撕裂中國,最終導致日本人於一九三七年入侵中國。在危機中,激進主義經常取代了溫和主義,信心危機橫掃中國,人民開始懷疑國家的傳統文化是否還有任何價值。於是,經過四年內戰,當共產黨於一九四九年取得政權之後,便主張與過去完全決裂。

都市計畫的情況也是如此――國家首都的都市計畫尤甚。和永樂帝一樣,中國的新統治者有自己的堪輿學系統,只不過這個系統的「進步」,卻是存在於巨大的方形、大道與地平線上隨處可見的大煙囪。這就是共產黨對於都市計畫的看法,也是歐洲傳統的城市規畫理論中,較為極端的觀點。從烏蘭巴托到東柏林,這種都市計畫四處盛行,要求拆除大多數古老的建築物――這不是「儘管它們十分古老,但仍然遭到拆除」,而是「因為它們十分古老,所以遭到拆除。」寺廟全部被關閉,並且改建成辦公室或工廠。今日,儘管當局做了一些令人刮目相看的重建工作,但北京大約有一千二百萬人口,現在卻只有二十間能夠發揮功能的寺廟。

最富於戲劇性的「都市攻擊」則是針對北京原本引以為傲的城牆。雖然當時中國已經邁入了毛澤東的極權主義時代,但人民卻願意為了保衛城牆而戰,實在不可思議。建築師、知識分子和一般百姓都提出抗議,提交請願書和書信交予當地報紙。有人希望能夠擬定同時協調「古蹟保護」和「現代化」兩種需要的計畫,例如保護這片最具歷史意義的區域,將新政府的中心設置在附近。但新政府不理會這個建議,仍然執意拆除城牆。新政府花了幾年的時間摧毀城牆,到了一九六○年代初期,城牆終於消失了――幾乎完全消失了。

現在僅有寥寥可數的城牆還保存在幾個位於交通核心的城門周遭,其他的城牆只能活在街道名稱當中。北京曾有十六道城門穿過城牆,主要街道從這些城門自城市的一邊延伸到另一邊,整座城市因而成為了棋盤式的街道布局。這些街道仍然存在,並且以它們所穿過的城門的名字命名。至於街名後所添加的「內」或「外」,則讓旅行者想到自己置身於舊城門內,或舊城門外。

例如你仍然可以沿著「崇文門內大街」驅車行進,經過這道不復存在的城門後,你會來到「崇文門外大街」。我和馮先生及羅先生在肯德基炸雞店會面的那條街是「阜成門內大街」,幾步以外就是城門。穿過城門後,街名變成「阜成門外大街」,彷彿城門仍然屹立於斯。這是體驗北京的有趣方式,你走過的街道象徵著消失的城門與城牆。這座圍城的牆,卻僅僅存在於街道名稱當中。

然而,撇開在一九六○年代失去城牆不談,舊北京的精髓仍然活著,那就是穿行於湖泊和公園之間的數百條胡同。胡同兩旁有四合院,偶爾也有王府庭院。要不是中國再度陷入混亂,也許接下來,這些胡同也會遭到摧毀。中國現在或許不用再與外來侵略者搏鬥了,但是它必須應付自己的問題,從一個失敗的共產主義模式,跳到另一個失敗的共產主義模式。這段期間,北京局勢多半持續惡化,胡同兩旁的四合院變成高貴的貧民窟。整體而言,北京雖然完好無損,但消失的城牆已經開始提醒人民,接下來可能會發生什麼事情。

――

老趙不斷嘗試解救自己的四合院免於拆除,這位吳律師的客戶也同樣出身於共產黨勝利之後,拒絕隨著國民黨逃到台灣的顯赫家族。老趙的父親趙紫宸曾任世界基督教協進會的主席,在一九四七年獲頒普林斯頓大學的神學榮譽博士學位。趙紫宸的女兒趙蘿蕤獲得芝加哥大學的博士學位,曾將美國詩人惠特曼的詩集翻譯成中文,還在一九四八年搭最後一班飛機前往北京,堅決和家人及國家站在一起。當北京被共產黨包圍,她搭乘的C-46運輸機被迫降落在天壇路,因為機場已經落入共產黨手裡。

老趙和他的父親,就像趙蘿蕤一樣樂觀,他們都相信中國需要乾淨且致力於社會正義的新政府。沒人能夠想像什麼樣的可怕災難,正在等待他們這種擁有可疑的外國學位,並且曾效忠過中華民國的人。

老趙今年八十二歲,當我在二○○○年夏天認識他時,他已經在自家居住了五十年。就像一九五○年代的梁教授及他的學生(今日的吳良鏞教授)一樣,老趙的父親被要求為幾個掌握大權的「顧問機構」服務,才得以保有住宅。那不是我所見過最漂亮的四合院,不過這只是因為過去五十年的變化所造成的陳舊而已。文化大革命期間,兩邊的廂房被分發給其他家庭,建築物兩間的拱道也已經砌上磚頭。既然和大多數的中國人一樣變得一貧如洗,趙家只好把家中的膳修支出降至最低。

趙紫宸於一九七九年過世,享年九十一歲,老趙則繼續住在家裡。戰後時期,他在檀香山的美軍語言訓練中心工作過一段時間。之後的多半時間,他持續任教於各個單位。他的舉止仍然擁有軍人般的僵直,方下巴、銀色短髮以及銳利的目光,更讓人覺得他至少會跟他父親一樣長壽,並且始終保持機敏。

趙家已經安裝了現代的馬桶和玻璃窗,也在地面鋪上瓷磚。老趙以頑固、率直的方式愛他的家。當我、一位朋友以及吳律師三人一同去看他,他對我說的第一句話總是:「我已經在這兒住了五十五年,為什麼我要放棄?」

「你以為我沒辦法離開嗎?我有家人在美國,我還有其他地方可去。」他咆哮著補充說,「但我是中國人,這是我們的文化。我不要離開這地方。」

他的兇悍讓我有點吃驚,甚至懷疑這是向北京政府要更多錢的噱頭或伎倆。這個地區的建設設備多半已經被拆除,他的房子是少數幾棟依然屹立的建築。在拜訪他的途中,我們花了一些功夫才找到他的房子,就在美術館後街二十二號,這是一條由美術館往北延伸的街道。這條老街保存下來的部分不多,它與寬闊的平安大街交叉,已經被規畫為重新開發區,即將變成一條貫穿舊城的南北向新軸線,搭配寬闊的東西向大道。

我們沿著街道往北走,經過幾棵槐樹。那些樹正準備打起精神,面對即將朝它們席捲而來的推土機。一個賣報紙的小販推著推車,叫賣大疊的報紙,行人你推我擠,走在因為道路拓寬而變得狹窄的人行道上。我們的右邊是一道二公尺高的灰牆,牆的頂端貼有瓷磚。這種用來隔離住屋的牆面在北京隨處可見。我們來到一扇小小的紅門,門上沒有門號,還以木板封死。沿著這條路繼續走幾步路,就能見到另一扇門,同樣沒有門號,但有門鈴,我們按了門鈴。老趙出來應門,讓我們進去。

不久以後,老趙開始詳述案子的真相,這使他大為惱火。讓他最氣憤不過的,就是政府武斷判定什麼樣的住宅才值得保存。他說,在一九九八年三月,文物局的一位低階主任曾經來到他家,宣稱他的家不是明朝時期建造的,因此不值得保存。

「當然,如果他們判定這房子是文化遺產,就不能把它給拆了,所以他們才說它不是文化遺產。」老趙說。他已經帶我們進入他家,現在我們面對面坐在木造沙發上,旁邊有藍色坐墊、巨大而光潔。「但是,誰說唯有明朝的東西才是文化遺產?沒有人規定明朝才是基準,不是明朝的東西都可以拆。真是荒唐!」

那位官員於一九九八年來訪後不久,老趙就開始了他的戰鬥。他寫信並打電話給媒體界的朋友,雖然成效不大,但政府暫時放慢執行計畫的速度。隔年,即一九九九年,中華人民共和國將慶祝建國五十周年紀念日,所以政府實施「和諧社會」運動,要求避免討論任何敏感或具有爭議性的問題。老趙認識許多人,和重量級人物都有點交情,其中許多是老人,與以前的中華民國時代有點關聯。在共產黨統治中國的時期,這些人多半活在羞辱之中,但是此時此刻,除了可以透過海外關係發揮一些影響力外,也算是有用的人物。

一九九九年十一月,即建國五十周年紀念日後的一個月,當局開始拆除這個社區,工人夷平了三萬七千平方米的舊式四合院,包括兩處曾經是清朝皇族所住的府第。老趙明白,接下來就輪到他家了,所以趕緊與吳律師提出第一次訴訟,聲稱文物局沒有正確評估他住處的屋齡。那些官僚則辯稱,他的房子沒有出現在十八世紀中期乾隆皇帝統治時期所繪製的北京地圖裡,所以它的屋齡不到二百五十年。但是,老趙指出街名改變了,他的家確實在地圖上。在法庭,政府承認這一點,但後來又說那不重要,那房子不是明朝的房子,所以仍然要拆除。

「他們在法庭說,那不重要,因為那房子的屋齡只有二百五十年,不夠古老,不必受到保護,然後說我家太破舊了,就要倒塌了,所以得拆。」老趙說,他那雙布滿分泌液的灰色眼睛閃爍著怒火。

老趙也說,文物局沒有針對屋齡進行科學鑑定。文物局的官員兩次來到他家,每一次只待五分鐘,沒有取走木頭樣本,沒有分析以斗拱固定的屋簷結構,但這些事情都有助於鑑定中國建築物的建造年代。「他唯一的評論是窗戶翻新了,所以建築物失去了歷史特色。」老趙說。

一位行政法官主持了初審。在初審階段,政府的話非常具有影響力,所以文物局取得勝利,但是老趙和吳律師立即提出上訴,審理這次上訴的是一般的民事法庭,這種法庭應該比行政法庭更加不受政府的影響。正當我們談這件事情時,他們也同時在等待另一個中級法庭審理這個案件。

我環顧老趙的家,可以看出那位文物局官員的說法的確有憑有據。這不是皇族的宅院,而且還曾經以相當現代的方式整修過,新的窗戶裝上了巨大的鋼架,看起來完全不搭調。地板是難看的褪色亞麻地板,內部的牆也貼上某種合成纖維壁板。

但是,這些問題只不過涉及了品味和修繕經費。整個建築物顯然十分具有歷史,即使完全棄之不顧,它在北京乾燥的氣候中,或許還可以屹立一個世紀。屋況看起來一點也不破爛,事實上,它的琉璃瓦屋頂的狀況非常良好,整個建築物的迷人的細節實在值得好好自豪一番,例如兩個石雕象頭默默守護著前門的屋簷。我無法評估它的屋齡,但是最近許多建築師、城市規畫專家和古蹟保護專家,都聯合簽署了一份請願書,呼籲當局保護這間住宅。他們看出這間住宅的本質:典型的北京四合院。如果它可以拆,整座舊城的精華也將遭受破壞。

我也思考其他國家會採取什麼措施讓舊城變得適合居住。在歐洲,現在的中世紀建築物已經擁有自豪的絕緣材料、雙層玻璃、中央暖氣和其他現代便利設施。當然,保護舊城這件事情,絕不意味著建築物必須維持工業時代之前的生活模式,例如戶外廁所、燒木頭的爐子和其他東西。北京政府批評舊城殘破不堪,所以必須為現代化挪出空間;但在另一方面,古老建築物一旦有些現代化的整修後,就將會失去它的古蹟資格(例如老趙的家),豈非諷刺?這就像方可在他的書裡概述的都市政策,只不過是為了某個目的所設計的詭辯――讓北京繼續進行有利可圖的都市更新。

我們起來走動,到處看看。老趙指著他的寶貴財物――分隔房間的屏風,兩片六英尺長、三英尺寬、上面帶有雕刻圖案的紫檀木,以金屬鉸片接合。老趙說:「我不懂政府,它說我們有偉大而光榮的歷史和文化,說我們有五千年的歷史和文化,但最後卻只保護幾個像麗江和平遙這樣的古城,讓它們被聯合國教科文組織列為文化遺產,我們認為這樣就夠好了。這是什麼政策?」

吳律師為解救老趙家園採取了雙管齊下的策略,包括控告北京房屋規畫局的第二次訴訟。他藉用方可對於平安大街的研究,訴諸北京關於開發法案的規定:只有寬闊的新道路周圍七十公尺以內的地區,可以進行商業性的重新開發。他認為老趙的家和這條路相距一百公尺,所以應該可以免除被拆的命運。

當老趙的辯護律師繼續說話的時候,老趙靠著沙發椅坐著,閉起眼睛。吳律師說,北京當局表明要以每平方米六千元(大約等於七百五十美元)的價錢,購買老趙那四百二十平方米的家。至於老趙那一百六十平方米的院子將得不到任何賠償,但是北京政府麾下擁有的地產辦公室,卻可以把整塊地賣給房地產開發公司。吳律師提到,就在幾條街以外,北京政府正以一平方米三萬元的價錢賣出剛剛蓋好的舊式四合院,買主還得額外花錢買院子。以此為基準,光是靠著轉售老趙的院子,北京就可以撈三百多萬元(相當於四十萬美元)。

他說,這個房地產開發公司,就是北京市政府擁有的王府井商業地產開發總公司。「土地的買方是中國建設銀行,這個銀行當然也是政府所擁有的。」吳律師說,「沒有人明白他們為什麼這麼做,或者為什麼可以這麼做。平安大街和所有伴隨而來的商業開發區開放後,居住率降低了,北京當局說大街附近不可有新的商業開發區。這是一種盲目的開發,這個市場沒有真正發揮作用,因為那些錢政府全要了!」

老趙原本看似睡著了,但他突然大聲咆哮說,「這些公司什麼都不是,這個銀行和這個建設公司――全是政府的。這些傢伙蓋房子時,只會賺錢。他們不在乎是否能將房間租出去,他們只想賣給建設公司。」

接下來的幾個星期,我深入研究這筆土地交易,發現這筆交易的確有點不尋常。銀行大樓――讓老趙採取行動的表面理由――已經破土興建。這棟六層建築物的外殼早已掩蓋了四合院,根本不必等老趙搬家就能夠蓋好。

我無從得知建設銀行付多少錢給北京市政府買這塊地,但我證實吳律師的說法:一樓住房一平方米可以賣三萬元。毫無疑問,若要買一棟六樓的商業建築物,銀行得付更多錢。但是,即使用一平方米賣三萬元來計算,靠著將老趙的家賣給銀行,北京市政府就可賺進一百六十萬元。難怪他們要把他趕出去。

我打電話給北京市政府的相關單位,結果發現了其他不尋常的事實。一位官員說,那棟新的建築物沒有違反區域畫分規定:商業建築物只能蓋在離和平大道七十公尺以內的地區。但這棟建築物屬於「綜合用途」,即住宅和商業混合用途。然而,後來有一位銀行的熟人告訴我,那是一棟純粹商業性建築物。顯然「綜合」用途的說法只是一種手段,目的就是為了規避在完全屬於住宅區的社區興建純粹商業性建築的禁令。我也從一位都市規畫專家那兒聽說,那棟建築物本應該只有九公尺高,但是它的高度已經是這個標準的兩倍。

我們在老趙的房子和院子走了一遍。以前,他也曾和記者這麼做。他接受訪問,我們寫報導,他會繼續打官司,那些有影響力的朋友則不斷送出請願書。希望有一天,北京政府會大發慈悲,讓他贏得官司。只不過那就像濕木起火,難上加難。

建築起重機在我們頭上橫掃而過,我們還可以聽到農民工彼此吼叫。我想起方可書裡所引用的那篇新聞報導,有些農民工吹噓說,如果有不錯的工錢可拿,他們也會把紫禁城拆掉。我們想為老趙照一張相,還試著調整構圖的角度,好讓起重機不會出現在照片裡。「如果你想知道這裡以前的樣子,去年幾個藝術家朋友曾在這裡拍照過。」他說,「因為我想記錄這裡的原貌。」我們拍了一張照片,只不過在照片裡,一架起重機仍然高掛在老趙的頭頂上,像一根即將從天而降的木頭。