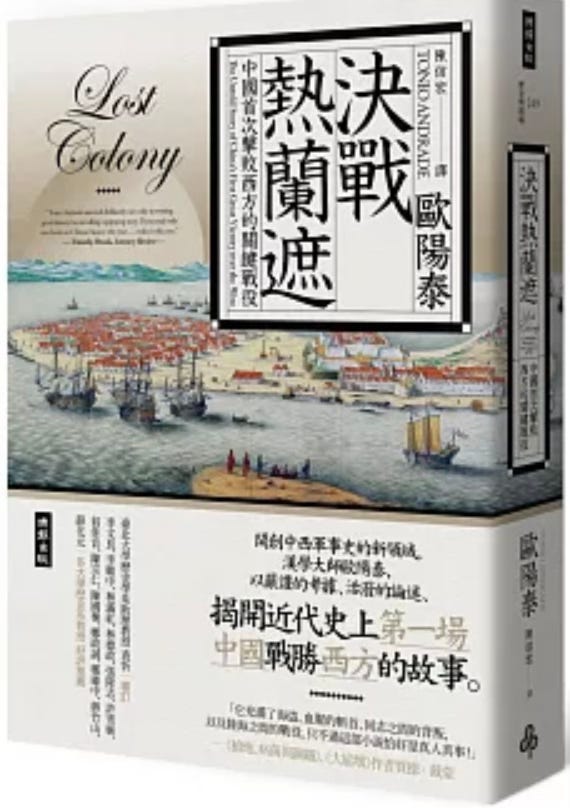

歐陽泰 | 一場死刑(from 決戰熱蘭遮)

編者按:今天推送歐陽泰漢學三書之一《決戰熱蘭遮》之書摘《一場死刑》和歐陽泰專題,將書評陸續推送了歐陽泰著作和文章匯集在一起。昨天波士頓書評特別發表專欄作者徐賁長文《汶川地震中的“范美忠事件”》上篇,今天發表下篇《范美忠在美国会被开除吗?教师职责和公民权利》。

今天,五十歲的揆一即將以叛國罪遭到處死,但他認為這項判決極度不公。他們強迫他跪在絞刑台前的沙土上,面對著巴達維亞河。他若是仍享有自由之身,要搭船離開這裡,簡直易如反掌。只要支付二斯托伊弗,即可搭乘渡船前往中式帆船與東印度商船往來航行的爪哇海。

或者,也可以朝相反方向,沿著運河航行。這裡的運河和阿姆斯特丹一樣雄偉,只不過荷蘭沒有鱷魚。開曼運河、虎運河、犀牛運河──這些運河的兩旁都種有棕櫚樹與開滿花朵的羅望子樹叢,其花香幾乎足以蓋過河水的腐臭味,以及收糞人的糞臭。

巴達維亞號稱東方女王,是荷屬東印度的首府。揆一能夠自由探索巴達維亞,已經是好幾年前的事了。這些年來,他都被軟禁在自己家裡,只能透過窗戶欣賞這座城市的繁華風貌。外面行人來來往往,有腰佩細劍、頭戴寬邊帽的荷蘭人,也有身穿紗籠與背心的爪哇女子、頭上纏著頭巾的馬來商人,以及身穿絲袍的中國男子。這些中國男子長髮飄逸,又散發著香氣,以致新近抵達的船員,經常將他們誤當成女人。街道上偶爾會出現中國人的遊行隊伍,伴隨著敲鑼打鼓與嗩吶的聲響,還有乩童手舞足蹈,抬著五顏六色的神像,讓信仰虔誠的荷蘭人緊張不已。就連非洲奴隸看起來都比他自由,穿著寬鬆的馬褲來來去去。

這天上午,群眾紛紛湧向刑場,因為揆一不是尋常的死刑犯。他既非打架鬧事的水手,也非臨陣脫逃的士兵。他原本位高權重,是少數享有特權的人物,能夠騎馬、乘坐馬車,或者搭乘掛有絲綢窗簾的轎子,下轎時還有僕人在一旁為他遮擋這熱帶地區的陽光。只有東印度評議會議員可以享用最大的陽傘,而他們就在絞刑台旁的石砌城堡內管理著荷蘭帝國的殖民地。揆一曾任評議會議員,若是仕途順遂,甚至可能當上大總督,統治荷屬東印度,並掌管富麗堂皇的宮廷,與歐洲某些國王的宮廷相比,毫不遜色。

但他運氣不好,最後擔任的職務是台灣長官。台灣是荷屬東印度當中面積最大的殖民地,富裕程度也是數一數二。這項職務原本該是他進一步升遷的墊腳石,但台灣卻遭中國軍閥國姓爺的攻打。揆一竭盡全力苦撐,在形勢極度不利的情況下,堅守了九個月,終究仍不得不投降。返回巴達維亞後,他的同僚連讓他提出報告的機會都不肯給。他們沒收了他的財產、剝奪了他的階級與特權,他的妻子也被趕出原本的教堂,只能加入另一所地位低微的教堂。他們把揆一當成代罪羔羊,彷彿他是故意投降一般。

但他也不是好欺負的對象。他在整個過程的每個階段,都不斷抗拒。首先他企圖訴諸同僚的正義感,盼望統御萬物且知曉靈魂的上帝能夠扭轉他們的心意,促使他們為他洗刷冤屈,正如同他所寫的,讓他能夠「在往後許多年再度享有為國家提供忠心服務的機會與榮幸」。然而,上帝並未扭轉他們的心意。他們非常惡劣,先是強迫他搬離其住宅,當他堅決拒斥之後,就將他幽禁在屋內的一個房間裡。他們禁止他寫信寄回家鄉,並阻止他閱讀自己精心保存的日記與文件,但卻又利用這些記錄來對付他,甚至扭曲事實,將一切事物都以最不利於他的方式呈現。他雖不像他們受過律師訓練,卻頑強又細心。他以程序理由提出抗辯,拒絕簽署文件,也不肯繳交宣誓書,不斷地提起抗議聲明與反訴。因此他的審判程序,僵滯了數年之久。

他們終究還是獲勝了。現在,他只能聆聽庭吏宣讀他的判決。這名庭吏面無表情地唸道,揆一身為台灣長官,事前就知曉國姓爺有意侵略,卻未能促使該殖民地的軍民預先做好準備。堡壘缺乏防禦,也沒有囤積糧食,更只有發臭的水井。他任由國姓爺率領部隊航越海峽,登陸上岸。他還未與敵人交鋒就拱手讓出一座昂貴的堡壘,也放棄了該殖民地最富庶的城市,任由對方那群海盜劫掠其中的米、肉和酒。然後,他又像個膽小鬼一樣躲進熱蘭遮城堡,只懂得在這座主要塞的厚實城牆內謀求自保,卻根本沒有嘗試驅走國姓爺。結果,國姓爺連在城牆上打個洞都沒有,揆一就投降,交出了這座城堡,任由對方取走一切物資,包括倉庫裡滿滿的絲綢、糖與白銀。揆一大可將這些珍貴物資運走,但他卻沒有這麼做。庭吏最後指出,他的種種作為,危害了荷屬東印度公司以及在台灣紮根經營的教會,更遑論那些遭到國姓爺刑求、砍頭以及釘上十字架的男男女女。

劊子手舉起大刀,在揆一的頭上一揮而過。叛國罪必須處以死刑,但司法評議會決定饒他一命。

這只是一場象徵性的行刑。揆一真正遭受的懲罰,是財產充公,以及終生監禁於一座孤島上。幾個星期後,他就被帶走了。

巴達維亞的官員們都鬆了一口氣。不過,他們若以為放逐揆一,便可從此封住他的口,那就大錯特錯了。

● 揆一帶來的問題

在潮溼的海島上,揆一不斷地思考寫作,而他身在歐洲的親人,則是卯足全力營救他。他的弟弟是著名的外交官,設法說服了荷蘭攝政王奧蘭治威廉(William of Orange)插手這件案子。揆一獲得釋放後,一回到阿姆斯特丹,就立刻出版了《被遺誤的台灣》這本書,聲稱荷蘭喪失台灣不是他的錯,而應歸咎於那些監禁他的人。他以出色的文筆與縝密的思緒提出自己的論點說,當初評議會要是依他的要求派船艦與部隊、照他的提議撥款從事堡壘的補強工程,要是他們少花點心思謀求自己的前途,多用點心力維護帝國的利益,國姓爺必然會鎩羽而歸,台灣也就仍屬於荷蘭所有。

揆一的著作獲得廣泛閱讀,而他以嘲謔的文字描寫頂頭上司,至今仍為史學家所依樣畫葫蘆。不過,在經過了三百五十年之後的今天,學者最感興趣的,乃是他與迫害他的人士所一致認定的這項假設:即荷蘭人有可能打敗國姓爺。

國姓爺率領的部眾是當時亞洲最強大的一支軍隊,共有十五萬人,差點就攻占了中國。在他進軍台灣的時候,這支部隊的人數雖已有所減少,但與荷蘭在整個東印度地區的兵力相比,仍多出十倍。

而且,國姓爺是集全軍之力攻打台灣,荷蘭的部隊卻是分散各地,從日本出島至非洲沿岸,範圍廣達幾萬英里之遠。當時巴達維亞頂多只能集結兩千人支援揆一。這樣的兵力,真的有可能抵擋得了數以萬計身經百戰的中國士兵嗎?還有另一個同樣重要的因素:台灣距離國姓爺位於中國內陸的基地,只有一百英里遠,巴達維亞卻是位於兩千英里之外,阿姆斯特丹更是遠達一萬六千英里。國姓爺在增援兵力方面,顯然占有荷蘭人無可相比的優勢。

這不是一個無聊瑣碎的問題,而是攸關另一個重大謎團,一個深深吸引過韋伯(Max Weber)乃至戴蒙(Jared Diamond)等許多重量級思想家的謎團:位於舊大陸邊緣的西歐國家,原本就亞洲標準而言,堪稱是落後的國家,為何卻在十六世紀開始稱霸全球?

關於歐洲為何能夠占據新大陸,現在已大致有了共識。重點就在於槍炮、病菌與鋼鐵。然而,摩洛哥人、鄂圖曼土耳其人、古吉拉特人(Gujaratis)、緬甸人、馬來人、日本人、中國人及其他無數民族也同樣擁有槍炮、病菌與鋼鐵,所以歐洲的崛起究竟還有哪些因素?歐洲國家為什麼能夠建立全球性的帝國—先是葡萄牙與西班牙,接著是荷蘭與英國──不僅占領美洲,還擴張至全世界的各個角落?

以前,史學家回答這個問題的方式,通常是指稱歐洲擁有優越的文明:歐洲人的政治組織、經濟結構、科學與技術都比較先進。不過,亞洲史學在過去數十年來的成長,已經對這種觀點提出了質疑。每當有人指稱歐洲在任何一個領域具有優勢—例如財產權、人均所得、勞動生產力或火炮製造—不久就有亞洲史學家指出這樣的說法並不正確。歐洲優越論已然崩解,看來也不太可能有機會再度崛起。

視界廣及全人類的史學家──即所謂的全球史學家──對此一現象的回應則是重新設想全世界的歷史,提出一套歷史修正主義的世界史模型。他們認為發展程度最高的亞洲社會其實與西歐國家的發展進程相似,而且歐洲與亞洲的分歧乃是相當晚近才出現的現象。歐洲與亞洲的分歧點不在哥倫布啟航的一四九二年,不在達伽馬(Vasco da Gama)繞過非洲的一四九七年,不在英國與荷蘭東印度公司成立的一六○○或一六○二年,甚至也不在一七五七年,亦即英國將領克萊武(Robert Clive)在著名的普拉西戰役(Battle of Plassey)當中打敗印度大軍,讓大英帝國得以正式進駐印度的那一年。這些歷史修正主義史學家指出,不論在經濟或科技方面,西歐與亞洲許多地區原本都大致勢均力敵,直到十八世紀末期,才在工業化與隨之而來的經濟革命之下產生了變化。

這是一種激進的論點。傳統論述把歐洲描繪成黑暗世界裡的一盞啟蒙明燈,但歷史修正主義史學家卻把西方的崛起視為歐亞發展此一大架構中的一部分,而歐亞發展乃是一場創新共享的深遠歷史,亞洲社會更是這項發展的原動力。

不是所有人都喜歡這套歷史修正主義的模型。一群學者就曾對歷史修正主義者提出抨擊,對於他們打算推翻數百年來由亞當.斯密(Adam Smith)乃至布勞岱爾(Fernand Braudel)等傑出思想家所建構的論述深感挫折。有些人甚至指控歷史修正主義者扭曲史料與邏輯,認定他們的動機不是出於學者對證據的熱愛,而是對政治正確的信奉,是種意識形態的狂熱,目的在推翻西方的領導地位、譴責歐洲中心論。

歷史修正主義者回應指出,舊式的世界史觀的確是以歐洲為中心,原因是這種史觀成形的時候,我們對於亞洲還一無所知。他們認為新的資料必須反映在新的理論當中。為支持自己的論點,雙方都紛紛舉出令人興奮的數據:格但斯克(Gdansk)非技術建築工的薪資水準、史特拉斯堡(Strasbourg)在十七世紀的每人穀物消費量、印度北部的牲畜運貨能力。然而,這些爭辯卻遲遲得不出結論。其中一個核心爭議點,就是工業化時代之前的歐洲殖民活動。歷史修正主義者的說法如果正確,歐、亞之間的大分歧確實出現於一八○○年左右,那麼歐洲國家在先前三百年間的四處征服該如何解釋?

舊理論的捍衛者認為歐洲的殖民活動本身即是歐洲較為進步的證據,但歷史修正主義者反駁指出,歐洲的強權其實比一般假設的要脆弱得多,尤其在亞洲更是如此。當時歐洲各國在亞洲所能控制的陸地殖民地少之又少,而且不論在資金、安全與貿易機會等方面,都極為仰賴亞洲國家。此外,歷史修正主義者也指出,歐洲國家之所以能夠擴張至亞洲的海域,純粹是因為亞洲國家任由它們這麼做。歐洲獲益於亞洲海域的權力真空,因為好運而得以闖入亞洲這個洞開的防衛缺口。

我本身屬於歷史修正主義者。我的第一本著作檢驗了自一六二四年起,荷蘭在台灣的殖民地的誕生與成長。

我在那本書中指出,荷蘭之所以能夠殖民台灣,不是因為科技或經濟組織方面的優越,而是因為中國、日本與朝鮮國的政府都無意經營台灣。我寫道,隨著國姓爺在一六五○年代崛起,這種現象也就改變了。國姓爺追求的目標是攻下北京,滅清復明;但他發現自己達不到這項目標之後,便決定轉而進軍台灣。在講述他征服台灣的一個簡短章節裡,我提到他打敗荷蘭人根本不費吹灰之力。我認為他的兵力極為強大,荷蘭人絕對不可能戰勝他。因此,我強烈支持歷史修正主義模型,也認為歐洲的擴張,背後最重要的因素不是科技能力,而是政治意志。

這是我當時的信念,並且至今也大致抱持相同的看法。不過,在那本書出版之後,有人請我撰寫一篇文章,探討國姓爺侵略台灣的經過。我當時一口就答應了下來,心想這件工作不必花費太多力氣,只需再額外找些資料,填補我在那本書中概述過的那段故事即可。然而,當我開始埋頭查閱史料之後,卻發現兩件出乎我意料之外的事情。

第一,史料來源豐富得令人難以置信。其中充滿形象鮮明的人物:國姓爺膚色白皙、長相英俊且滿身疤痕,擎起武士刀與弓箭,可謂所向無敵。他說起話來咄咄逼人,牙尖嘴利、眼目靈活,經常咆哮怒吼,砍人頭顱毫不手軟。但除了他以外,還有以下這些各式各樣的角色:英勇的中國將領甘輝;自信過度、幾至荒謬的荷軍指揮官拔鬼仔;逢迎媚上又多愁善感,寫信都不免被淚水沾溼筆墨的荷蘭人貓難實叮;辯才無礙但時運不濟的中國自由鬥士張煌言;一名勇敢但欠缺思慮的中國農夫;兩名大膽的非洲男孩;一名言行粗鄙的日耳曼酒鬼;一名滿懷恨意且患有語言缺陷的荷蘭艦隊司令官。當然,也包括做事謹慎細心又傲慢自負的揆一。史料文件裡充滿生動的對話與描寫、戲劇性的情節與各種陰謀詭計,而且中國的史料還詳細記載國姓爺的軍事部署,包括戰陣安排、船隻種類、作戰策略等等;這些史料在西方學界裡,鮮為人知。

但我發現的第二件事情,同時也是最重要的一點,則是我原本的認知並不正確。率領一千兩百名士兵作戰的揆一,其實大有可能打贏這場戰爭。我的發現明確挑戰了我原本信奉的歷史修正主義模型:原來荷蘭在部分領域的科技水準,確實具有決定性的優越性。這項發現令我大感意外。此外,在闡釋西方崛起的各種理論當中,我的發現也證實了其中最引人入勝的一套模型,亦即「軍事革命論」此一傳統世界史正統模型的一套變體。

根據軍事革命論的觀點,前工業化時代的歐洲國家,擁有一項超越世界其他地區的關鍵優勢,那就是頻繁的戰爭。這項論點指出,歐洲國家經常互相征戰,因此愈來愈精通於戰事。頻繁的戰爭造就了創新的大熔爐,促使歐洲發展出全世界殺傷力最猛烈的槍炮、訓練最精良的部隊、武力最強大的船艦,以及防護最堅固的堡壘。

歷史修正主義人士及其批判者都援引軍事革命論,但雙方看待的角度各自不同。歷史修正主義者承認歐洲國家的軍事能力稍微優於其他歐亞國家,但不注重這項優勢的科技面向,也不認為這項優勢反映了歐洲的整體優越性。反歷史修正主義者則指稱歐洲的軍事優勢反映了歐洲社會領先亞洲社會的現象,包括經濟、政治、行政、科學與技術等各個方面。

更複雜的是,軍事史學家本身對歐洲在軍事方面的領先幅度,也爭論不休。這項爭論的代表,為兩名英國學者之間平和的論戰。一方是帕克(Geoffrey Parker),他乃認真細心的研究者,曾在世界各地數以百計的檔案處與圖書館內從事過研究工作。他在軍事革命論方面撰寫了一部深具影響力的原創性著作,以極具說服力的細膩論點,指出歐洲軍力在全球舞台上具有優越地位。他認為歐洲在戰爭方面的科技與組織性優勢,能夠用來解釋歐洲何以在工業化之前控制全世界百分之三十五的土地面積。而這場論戰的另一方,是帕克的好友布萊克(Jeremy Black)。這位學識驚人的學者所撰寫的著作數量,比他的年齡數字還要多;他認為歐洲與世界其他地區的科技落差幅度不大,能夠輕易被彌補。他提出的論點也同樣極具說服力。

這場論戰難以得出結論,原因是我們對歐洲以外的戰爭所知極少。史學家向來都把焦點集中在歐洲的戰爭上,相關研究在軍事史領域的書籍與文章當中占了絕大部分,數量比其他著作多出二、三十倍。

不過,近來有一群年輕學者將注目焦點轉向中國軍事史。他們的結論已撼動了學術界,因為他們提出證據充分的論點,指稱軍事革命並非始於歐洲,而是中國。