廖偉棠 | 深淵,或一條河的意義:瘂弦

編者按:10月11日,詩人瘂弦在溫哥華去世。詩人廖偉棠授權刊發此文,紀念詩人瘂弦。“理解這種冷峻,才能理解《深淵》當中的憤怒是如何迥然有別於他人的憤怒,這是純粹詩的憤怒,植根於自身的痛。”

2007年,廣州的南都週刊舉辦了一個新詩九十週年十大詩人的評選,邀請了數十位當代詩人作為提名人。我提出的名單當中有過半數當選了,然而有兩人的落選令我耿耿於懷:魯迅和瘂弦。九年前他們不被內地詩人所重視,魯迅是因為洗腦者對其雜文的利用蒙蔽了他散文詩《野草》的奇崛光焰,瘂弦則是因為內地出版長期對台灣詩的選擇性忽視,使愛詩者只能接觸某些柔情詩人,無從得見瘂弦、商禽等深潛者。

瘂弦是知魯迅為大詩人的,即使在魯迅曾被國民黨作以與共產黨相似的誤讀的時代,他已經讀懂《野草》的虛無與悲憫。瘂弦也是虛無與悲憫的承擔者,較魯迅尤為自覺,濃墨重彩琳琅滿目地立其情、遣其懷,而且,在瘂弦寫作的五、六十年代之交,有這樣的自覺又有這樣的猛力的,華語詩中相對應的只有遠在西北僻地的詩人昌耀,這兩顆靈魂的孤獨,也可堪比上世紀初冷館翻故紙的魯迅。

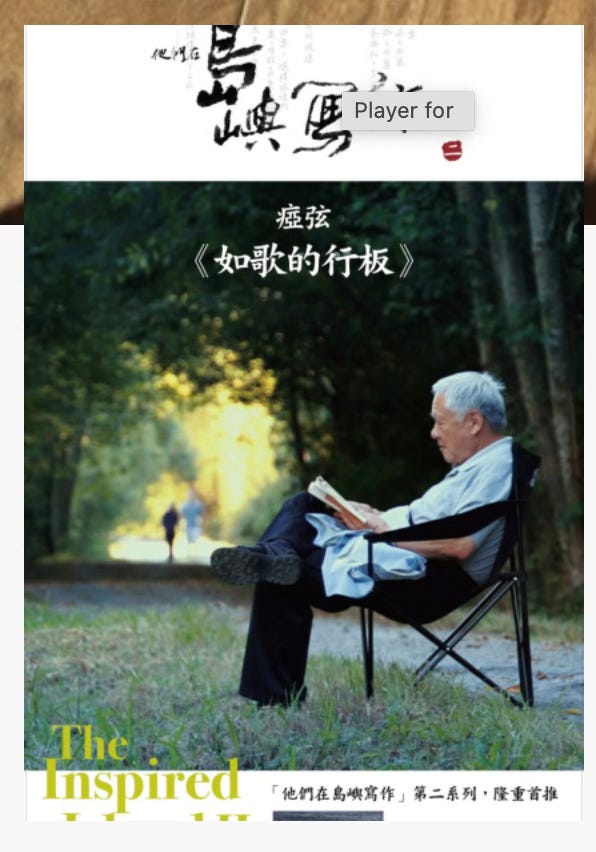

好詩往往生於絕境,昌耀所在的青海右派流放地的貧瘠,與瘂弦當兵之時台灣的政治高壓下的精神荒蕪,也可一比。從「在島嶼寫作」紀錄片《如歌的行板》中瘂弦自述可知:他來台後駐台南成功大學,離家的新兵們鬧營、自殺比比皆是,但詩人想家則選擇了拉二胡——拉著拉著就想起了故鄉流民所唱的「蓮花落」,就想到了寫詩。

詩出現在人生的絕境,初時也許僅僅是自我治療、自我保存的救命稻草,但當詩人的自覺爆發之後,它便以高度濃縮的字詞挺身而抗衡一個時代的荒蕪,就像敦煌戈壁當中的畫圖,它非絢麗、豐盛至氣象大千不可,瘂弦亦如是,而且他熟悉戈壁之荒蕪,從中攝取同代詩人未敢大口呼吸的凜冽寒氣。

瘂弦的魅力根植於這種種矛盾:目擊殘酷的家國命運帶來的虛無,成為其新奇詩風下面沈甸甸的墜子,牽引他詩才的飛行永遠不忘俯瞰大地的蒼夷;遣詞造句的種種銳意,語不驚人死不休,又使他不拖泥帶水於家國重負,高踞詩人的預言者位置,詩句呼應過去與未來,並泛及底層「賤民」至教授、軍官、獨裁者各層的困頓內心。

他更換種種面具演繹時代,又不忘自身深處情懷,關於他這類詩作向來有敘事詩與戲劇詩之爭,其實他的出處是謠曲,蓮花落之於瘂弦就像西班牙「深歌」之於洛卡(Lorca),天賦的樂感與幽默感,使他們跳躍的詩句能承擔起主題的沉重。一如瘂弦在紀錄片中所說:「民國三十七年十一月四日,永不忘記的斷腸日」——從此離亂就是其詩不忘的底色,「春天,春天來了以後將怎樣/雪,知更鳥和狗子們/以及我的棘杖會不會開花/開花以後又怎樣」(《乞丐》)這種破罐破摔的抒情,統攝了敘事與戲劇,卻反諷地建立起一個高貴的流亡者形象,須知手持棘杖且開花的,往往是「聖愚」(Foolishness for Christ)。

電影跟隨瘂弦返鄉,找到唱蓮花落的藝人,瘂弦開腔和唱之時的神氣,不亞於此前管管以近乎秦腔喊唱《鹽》一詩時的鬼魂俯身似的瘋魔。《鹽》是《乞丐》的升級版,更殘酷也更具直擊時代之核的野心,可以說以二百字寫盡了中國人之苦難,鹽務大臣與退思妥也夫斯基都是神樣的人物,說不清哪個離二嬤嬤更遠,二嬤嬤就是退思妥也夫斯基那些被侮辱和損害的人吧,可是存在退思妥也夫斯基及俄羅斯文化當中的救贖之力,並不存在中國。

因此「天使」成為絕望的反諷,當春天二嬤嬤「只叫著一句話:鹽呀,鹽呀,給我一把鹽呀!」的時候,「天使們就在榆樹上歌唱」;冬天二嬤嬤也「只叫著一句話:鹽呀,鹽呀,給我一把鹽呀!」——「天使們嬉笑著把雪搖給她。」天使從漠然的歌唱者發展到加害者,給渴求鹽的人以雪,其實等於使她饑寒交迫。再回到基督教背景中,鹽本身俱有「義人」的隱喻,所謂人中之鹽,更可見天使的棄絕無情。

否認天使乃否認救贖,瘂弦的存在主義底色於此揭櫫,其後更進一步:《戰時》說「在死的營營聲中/甚至——/已無需要天使」,致意前輩詩人覃子豪的《紀念T.H》說「一輛汽車馳過 一個賣鈴蘭的叫喊/並無天使」,從有一群不救人的天使,到明言不需要這些天使,到覺悟根本不存在天使,這是現代詩中罕見的決絕態度,這樣一個詩人形象,更像卡繆《異鄉人》裡的莫梭。這是詩人瘂弦存留在詩中真實冷峻的形象,籠罩其身,使他之後不寫詩的數十年依舊保持一個詩人的超越性。

理解這種冷峻,才能理解《深淵》當中的憤怒是如何迥然有別於他人的憤怒,這是純粹詩的憤怒,植根於自身的痛。數年前我曾寫小文論及《深淵》的宏觀意義:「除了人的存在之尷尬,他還涉及到了『前冷戰』時代和『冷戰時代』台灣的一種尷尬,台灣在當時的世界政局中是一個棋子,又不得不成為一個棋子的尷尬。而這種尷尬又是時代本身的尷尬,不只是一時一地,而是進入極度現代化的虛無世紀必然擁有的尷尬。」這種尷尬,大多數人選擇一笑了之,唯獨詩人感到恥辱和疼痛。

「去看,去假裝發愁,去聞時間的腐味

我們再也懶於知道,我們是誰。

工作,散步,向壞人致敬,微笑和不朽。

他們是緊握格言的人!」

這經典的四行詩已經宣判這是一個非思亦非詩的時代,人類創造哲學,是為了持續質問「我是誰?」,人類創造詩,是為了反抗格言那樣禁錮想像力的功利主義思維,雖然詩會在歷史進程中經典化成為後世的格言,然後世又總有新的詩去顛覆經典。由詩人宣布思與詩之死,不啻於尼采宣布上帝之死,此後全詩展開種種荒誕景象,詩人反覆強調的活著實際在掩飾「早已被殺的人再被殺掉」這麼一種雙重虛無的事實。

「我們為去年的燈蛾立碑,我們活著。」是犬儒對理想主義者(視為燈蛾撲火)的埋葬,「我們用鐵絲網煮熟麥子,我們活著。」是理想主義者的犬儒化(鐵絲網被撕下,成為苟存的工具而已)。然而耶穌兩次出現,一次是像前述天使那樣否定式的:「沒有頭顱真會上升,在眾星之中,/在燦爛的血中洗他的荊冠」並且指向彼拉多與麥克白夫人的洗手典故;一次卻是帶有憤慨的:「耶穌,你可聽見他腦中林莽茁長的喃喃之聲?」——這林莽有別於下一句的「甜菜田」與「桃金孃」,而直接導向現代詩最著名的結尾那條「剛果河」。

「在剛果河邊一輛雪橇停在那裏;

沒有人知道它為何滑得那樣遠,

沒人知道的一輛雪橇停在那裏。」

這是極其勇猛的「宕開一筆」,雪橇不可能停在熱帶河畔,而「詩」本身就是要反抗「不可能」,這也是理想主義,也是詩人的自許:你們無法想像我在詩的密林中走了多遠,而即使沒人知道,這不可能的事物卻存在,一如詩存在於這非詩的時代。

電影此處亦給人深沉的撼動,隨著蔣勳的念誦,「深淵」的形象如「在島嶼寫作」前作《化城再來人》的金色淡水河灘緩緩展開,這是一個華麗的深淵,在蔣勳的讀音和滿目的夕光中,能感受詩中聲色的沈淪與逆向旋轉上升的魔力。這是「鯨吞一切感覺的錯綜性與複雜性」,瘂弦自己總括,「人不過孤獨生存,在上帝已死的世界沒有任何價值,我傾聽一切的崩潰之聲,連同我自己在內的崩潰之聲。」

作為一部傳記紀錄片,不過不失的忠於傳主的陳述之餘,我歡喜於見到它如此觸及了詩人「魔性」的一面——這是在魯迅「摩羅詩力說」意義上的魔性,瘂弦的前衛性、挑釁性和顛覆性盡在於此。不懂詩的人會形容為負能量,懂的人便懂:每一條河都有成為深淵的欲望。

因此才有了這永恆的結構:

「而既被目為一條河總得繼續流下去的

世界老這樣總這樣:──

觀音在遠遠的山上

罌粟在罌粟的田裡」

關於觀音與罌粟的象徵早已有一百種不同的答案,無論這是何等懸殊的對比,河總不變:它倒映遠處的觀音,它灌溉近處的罌粟,無論觀音是否也救度罌粟,河自己已經選擇。