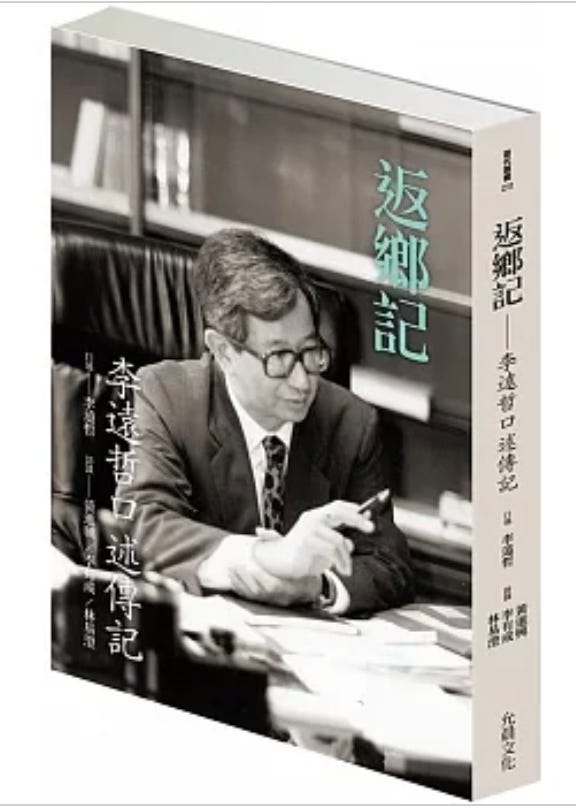

李遠哲 | 返鄉記:李遠哲口述傳記

返鄉記:李遠哲口述傳記

作者: 李遠哲, 黃進興, 李有成, 林易澄

出版社:允晨文化

出版日期:2024/01/05

語言:繁體中文

內容簡介

會不會有不同的選擇?我會說,從小時候到現在,從出去到回來,對於這些選擇,我從來都沒有後悔。現在來看,我年輕時候的兩個理想,成為優秀的科學家,算是做到了。但時代有新的挑戰,我們的社會也需要更多的改革跟努力,才能讓這塊土地變得更好。我的第二個理想,與志同道合的人打造美好的世界,還得繼續努力奮鬥。希望這本書,能夠把這樣的想法傳遞給下一代的年輕人。—李遠哲

本書主旨,不在含冤辯白,而是攸關一位重要的歸國學人,返鄉後陷入複雜情境,為學術與公共事務之努力,不期遭遇不得已之狀況,希冀透過口述記錄,恢復原委真相,留下歷史見證,使關心的讀者有所了解。 —黃進興

這部書不僅是一位中央研究院院長的口述歷史、一位世界級科學家的口述歷史,更是一位公共知識分子的口述歷史。—李有成

作者介紹

作者簡介

口述:李遠哲

一九三六年生,臺灣新竹人,臺灣大學學士,清華大學碩士,美國柏克萊加州大學博士,曾先後擔任勞倫斯放射實驗室和美國哈佛大學博士後研究員。一九六八年任教芝加哥大學化學系,一九七四年轉任母校柏克萊加州大學化學系教授暨勞倫斯柏克萊國家實驗室首席研究員。一九九四年回國出任中央研究院院長,二〇〇六年十月卸任後,受聘為中央研究院原子與分子科學研究所特聘研究員。二〇〇八年當選國際科學理事會會長(President of the International Council for Science) ,二〇一一年至二〇一四年出任會長並領導理事會實踐「促進國際科學合作,造福人類社會」之宗旨;並與卅一個國際學會會員和一二二個國家會員攜手推動人類社會永續發展相關工作。

主要研究領域包括化學動力學、反應動態學、分子束等。目前為中央研究院、美國藝術科學院、世界科學院、梵蒂岡宗座科學院等院士,美國國家科學院、瑞典皇家工程科學院、德國哥延根科學院等海外院士,日本科學院、匈牙利科學院、印度國家科學院、馬來西亞科學院等榮譽院士。榮獲的重要學術獎項包括一九八六年獲頒之諾貝爾化學獎,以及美國國家科學獎章、英國皇家化學學會法拉第獎、美國化學學會的哈里遜•豪獎、彼得•迪拜物理化學獎、美國能源部勞倫斯獎。除上述之外,還曾獲得其他多種榮譽,包括四十二所大學頒贈的榮譽博士學位(二〇一五年十二月止)。並獲法國政府頒贈之國家功勳勳位——大軍官勳章(French National Order of Merit, Grand Officer)等數國勳位。他也參與各種國際學術諮詢與社會服務工作,長期關心並致力於科學及教育發展、兩岸關係、全球急速減碳以遏制地球暖化等問題。

訪談:黃進興

中研院院士

訪談:李有成

曾任中央研究院歐美研究所特聘研究員兼所長

訪談:林易澄

中研院博後

目錄

出版說明 黃進興

序 李遠哲

柏克萊精神—代序 李有成

第一部份 學術工作

【赴美留學到回台前】

離開台灣赴美留學的回憶

戰爭對童年的影響

中學生活與人生的決心

大學與碩士時期的歷練打下基礎

在柏克萊大學攻讀博士

哈佛大學與芝加哥大學時期

重回柏克萊大學

諾貝爾獎

十年後第一次回台灣

當選美國科學院院士,回台灣幫忙有了著力點

回台灣幫忙有個政治問題

日文書籍作為知識的另一個來源

籌設原分所、同步輻射中心

參加科學訪問團:文革之後的社會印象

協助中國科學發展

與三位中國領導人的談話

學運氛圍

科學裡的兩岸問題

募款興建陳嘉庚大樓二三事

【回台灣主持中央研究院】

接任中央研究院院長前後

院長宿舍

副院長人選:楊國樞教授二三事

出任院長時的幾許暗流

院務人事上的革新

預算擴充

組織重造

各研究所的進步

邀請學者回國服務軼事

主持院務與建立制度

各國吸引國際學術人才的比較

傑出人才發展基金會

中央研究院與國際學術機構的合作

中央研究院與政府部門的合作研究

國際研究生院:創設構想與學程規劃

中央研究院的空間規劃

【擔任國際科學理事會會長】

參與ICSU緣起

參選會長過程

會長任內推動氣候變遷研究

臺灣對氣候變遷的因應與不足

Tokyo College 演講與留給下一代的世界

與國際社會學協會之交流

中國大陸對任內學術活動的態度

會長任內和各國的交流與觀察

二○一八年重回ICSU大會所受致意

第二部份 公共事務參與

【教改會】

參加教改會源起

教改會成員以及師範體系

教改會開會與下鄉

教改總諮議報告書與行政院教改推動小組

與李總統關係影響了教改會的成果

吳京出任教育部長與政策問題

教改會日後受到的批評:技職教育與大學教育

教改會日後受到的批評:考招問題與社會心態

監察院調查報告

從教改會思考到台灣的結構性問題

參與教改會後看到的社會問題與思考

【九二一震災】

社區營造學會的成立

參與九二一災後重建

災後重建中看到台灣社會的黑暗面

【政黨輪替前後】

國政顧問團

跨黨派小組

APEC代表

【附錄:郭為藩部長訪談】

服務教育部緣起

擔任教育部長與教改會的成立

意外調職外交工作

教改會建議後續執行情況與一些缺憾

年表

序

序

這本《返鄉記》,主要記錄我從美國回到台灣之後的事情。我年輕時很拚,除了唸書,也經歷了很多事。當時有兩個理想,一個是希望成為好的科學家,另一個是與志同道合的朋友一起打造美好的世界。一九六二年,我留學前往美國,父母親跟朋友來送我。飛機起飛的時候,我有點難過,當時的台灣,還很窮很亂,我心裡想,要早日學成歸國,要回來跟家鄉父老同甘苦。我本來的規劃,是六十歲回來協助台灣的學術界。好友張昭鼎去世後,我想,該提早回來了,就打包行李,回到台灣來。那是一九九四年的事情。時間過得很快,已經快三十年。

那一陣子回台灣的人不少,有一些是受到我的影響,他們說,你回來了,那麼我們也回來。那時我接受中央研究院院長的想法是,中研院直屬總統府,不受教育部等原有學術體系限制,可以打開風氣之先,再讓大學跟上腳步。我協助很多人才回到台灣,也設立了新的研究所、研究中心,推動新的研究方向。我邀請學者到中研院,他們說,回到台灣也要有條件與環境繼續跟世界競爭,不然的話回來就沒有意義了。

一九九四年,台灣自己培養的博士大約有八百人,從國外回來的留學生有五千人,其中有一千二百個博士。更早之前,有些人是在美國找不到工作才回來,在這之後,很多很好的大學畢業的博士也都選擇回到台灣。紐西蘭總理Helen Clark 曾問過我,聽說我回國之後,吸引了很多人才回國,這麼多人才當初是怎麼送去國外的?我說,因為早年台灣貧窮、政治壓迫、學術低落,都出國深造,那是時代環境使然。現在,我們有一個人才的循環了。有人出去,有人回來;也有國外的學者來,然後回去。不再只是單方向的,這是很重要的。

對我個人來說,也是如此。我還記得,發現臭氧層破壞原因之一的Sherwood Rowland 教授,聽到我要回台灣,他說,遠哲,你在美國,有大的舞台,會對人類有更大的貢獻。這樣說是有道理,但是相對地,我回到台灣,在中研院,有不同的舞台,後來也做了很多事情。我代表中研院,作為國際科學理事會的成員,才有了競選理事長的契機,能夠為氣候變遷的問題盡一份心力。這是兩條路,在美國,有比較多的研究資源從事科學的研究、可以培養年輕人,但選擇回來,接觸的面更為寬廣,我與亞洲、非洲、拉丁美洲的學者、領袖交流,到了更多的地方。不同於單純在實驗室裡,在這一條路上,也對世界做了貢獻。

如果問我,當年決定回到台灣,比起留在美國,現在回頭看,會不會有不同的選擇?我會說,從小時候到現在,從出去到回來,對於這些選擇,我從來都沒有後悔。

有一次,我和陳定信院士談起他對B 型肝炎研究的貢獻。那時,台灣很多人只活到四十、五十歲,肝炎病毒就開始發作,死於肝病。他說疫苗施打推動之後,台灣的人均壽命可能會超過一百歲。

我小學一年級的時候,正值第二次世界大戰,我對生命的感受,是一天過一天,這樣活過來的。那時美軍每天來轟炸,B-29 轟炸機飛行高度很高,日本的高射砲打不到,它自由翱翔,炸彈要丟哪裡就丟向哪裡。日本沒有雷達,但美軍仍然空投鋁箔來干擾,轟炸機離開後,我們在山上會撿到很多長條的鋁箔。「今天活過來了,還有明天」。所以小的時候,我想,如果能活過三十歲,就算是不錯了。

後來我在大學開始做研究。四年級時的指導教授鄭華生,他告訴我,「遠哲你很努力,到三十歲,你一定會有很好的成就。」三十歲的時候,我在芝加哥大學當教授,算是有小小的成就。但是我對於人能活多久這件事,一直沒有定信那樣樂觀。不過到現在,我已經八十六歲了,還活著。

定信跟我都出生在日治末期。我們的童年都在大自然中成長,受大自然啟發了想像力與創造力。那時物資缺乏,習慣自己動手做,想辦法解決問題。我們認同養育我們的土地,也關心這塊土地上的人,想要創造一個比較美好的社會。現在來看,我年輕時候的兩個理想,成為優秀的科學家,算是做到了。但時代有新的挑戰,我們的社會也需要更多的改革跟努力,才能讓這塊土地變得更好。我的第二個理想,與志同道合的人打造美好的世界,還得繼續努力奮鬥。希望這本書,能夠把這樣的想法傳遞給下一代的年輕人。

書摘:

第一部份 學術工作

【赴美留學到回台前】

離開台灣赴美留學的回憶

我是一九六二年離開台灣的,那個時候我並沒有移民美國的念頭,總是希望趕快學成歸國,與家鄉父老同甘共苦,這個信念是很強的。

二次大戰之後,台灣一直相當亂。我在新竹公會堂那邊,看到一個阿兵哥搶銀行被抓住,就在廣場大眾前面槍斃了。那是我第一次看到人殺人的情況,血流在地上。後來也聽說南部有霍亂流行,不曉得真的還是假的。

二二八的時候我年紀還小,不過聽收音機,像謝雪紅他們佔領了電台劈頭便播放說「台灣同胞打拼咧」,政府奪回電台後,竟然不盡不實地描述賣菸的事件。謝雪紅他們上電台講的話,這些我還記得很清楚。

我出國的前一天,到新竹火車站,我父母親、我未婚妻的父母親,在那裡送我們的時候,心裡有一點戚戚焉,覺得這樣子離開台灣,好像有點不忍。飛機起飛之後,睡了一陣子馬上醒過來,眼前就浮現新竹公會堂流血的事。

我一到美國,我堂兄跟哥哥,還有一些新竹中學的朋友之間,流傳一種輪迴信。就是大家輪流寫,每人寫一段,傳給第二個人,第二個人又加了一段。那時候沒有傳真機,再轉給第三個人,就這樣輪流寫著看,繞一個圈子便又輪回來。後來我堂兄找到一個複本,那時候我在信裡面談到,我在當時的情景離開台灣,心裡總覺得過意不去,所以希望能夠早日學成歸國,幫忙一些受苦受難的老百姓,希望能夠改變社會。我出國那時,其實我就一直想早日學成歸國,回到家鄉。

中學的時候,哥哥、三位堂兄跟我都在管樂隊裡面,我們以前做很多活動,家裡也常開音樂會。特別是我堂兄劉遠中,他是孩子王。他後來在清華大學當教授,在同步輻射研究中心當過主任,已經退休了。另外我姊姊到美國之後,一直連繫李家家族的一些人,所以我們有通訊錄,包括所有的堂兄弟表姐妹。家族裡面可以說確實有一些凝聚力,但是這是我跟我堂兄更高年齡層的情形,出國之後,和弟弟妹妹就接觸比較少。

到美國加州,因為我堂兄要到哥倫比亞大學念書,先到我要就讀的柏克萊住了一個禮拜,再去哥倫比亞,他們開學比較晚。他抵達哥倫比亞幾乎要哭了,說「我怎麼這麼不幸,申請到哥倫比亞,在紐約市裡面」。他那時候看柏克萊,校園像花園一樣,下午舊金山的霧吹進柏克萊校園,真的是飄飄然像仙境,他的心境一直以為美國到處都那麼好,後來在哥倫比亞,感受就不是這樣。

我到柏克萊那一年,我哥哥也剛念完博士,從愛荷華到柏克萊做博士後的研究,所以我哥哥來機場接我。三年前我哥哥看到盧世祥寫的一本《李遠哲與台灣首次政黨輪替》,他看到了才知道,「我不知道你在台灣做這麼多事」,我哥哥這麼講,「我現在才知道你到美國之後寫的那封信,裡面說願意為家鄉父老同甘苦的事情,現在才明瞭」。

我到美國之後,發現自己是一個人,從土地上突然連根拔起,到另一個環境生存。在這個環境裡面沒有親朋好友,也沒有像伯母生日或誰去逝要參加,很多社會交際的事都沒有了,只有一個人孤零零,但似乎更能專注於科學研究。後來我跟我未婚妻很快就結婚了,過著兩個人互相扶持的生活。

在柏克萊念博士那時候,小孩子誕生了,一家人常常到柏克萊的海邊看海。我就指著海的那一邊,說我們是從那邊來的,太平洋的另一端,是從台灣來的。所以我的小孩子很有概念,他念幼稚園的時候,幼稚園有一個地球儀,他指著跟老師說,我爸爸媽媽是從台灣那個地方來的,老師很驚訝,這麼小的孩子怎麼會看地圖。

戰爭對童年的影響

先回到赴美之前的事。我這一生有兩個願望:成為好的科學家,為人群社稷做出貢獻;希望與志同道合的朋友,打造一個更好的社會。會有這樣的想法,小時候跟中學時,有幾件事對我影響是比較大的。

我出生在一九三六年,小學一年級的時候就遇到第二次世界大戰。戰爭末期日本節節敗退,當時台灣是日本殖民地,美軍來轟炸新竹,目標是飛機場、海軍司令部與燃料廠。戰爭開始後,日軍把司令部設在新竹女子家政學校,就在我家斜對面。那天美軍在新竹丟了不少炸彈,現在的清華大學那一帶是海軍的燃料廠,燒得遍地通紅。轟炸時,我家附近的房子都被炸了,不過家裡沒被波及,只有一顆碎石穿過屋頂,砸壞了書房的收音機。對面司令部被轟炸,爆炸的風暴使得我們家的門整個倒下來。我們沒有時間把門撐好,也沒有打包行李,一家人就往山上逃命,跑到姑母的佃農家裡。

山上生活一待就是兩年,我過著非常快樂的日子。我那時只有七歲,但是父親跟哥哥必須留在城裡,我父親說:「你要保護家人,幫媽媽做事。」我說好。第二天開始,我每天就跟姐姐到山下挑水,也學種菜,非常辛苦。但是這段日子與大自然很接近,我從大自然的變化學到很多。那時,我們滿山遍野地跑,口渴就採甘蔗吃。我們常去捕魚,有時還找到狐狸洞,甚至半夜到樹上摘下鳥巢將孵化的黑文鳥帶回家養,看牠們成長。我看到老農民採竹子,把竹子剖開,用竹皮來作竹籃。看了一個禮拜,我自己拿一把刀砍竹子,也做出了竹籃。後來每當有人問我,接受教育的過程裡,哪一段最好、最有幫助?我總是說,在山上沒有上學,從大自然學習的這兩年對我是最有用的。

戰爭也讓我想到神的問題。小時候,我媽媽常去新竹城隍廟拜拜,有時帶我一起去。我班上有同學父親的工作是雕刻神像,我跟媽媽說,「這些都是我同學父親雕刻的,本來就是木頭,為什麼變成我拜的對象?」美軍轟炸時,叔父一邊念誦「阿彌陀佛」,一邊說「不要炸到我身上」。雖然只是小孩,但我不相信這樣拜就能避開轟炸。還有一天,我陪媽媽從山上走回城裡,聽到空襲警報,我們馬上又跑回山上。我們剛離開的地方,不久就被炸了。但是我也不相信這是因為神的保佑,我們才保住了生命。

後來我成為科學家,可能也跟那時的經驗有關。科學家可以說都是唯物論者,相信客觀世界有運動的規律。如果客觀世界物質沒有運動規律,今天是這樣子,明天變了不一樣,我們還能研究什麼?

不過也有的科學家是有神論的信仰者,像愛因斯坦。因為有些事情,特別心靈的問題,還不是科學能完全解釋的,所以有科學家會相信有著更高層次的造物者存在。這會讓我想到達賴喇嘛講的話,這更高的一層,不管是基督教教義的上帝還是別的什麼,都是有神在做這些事。我跟達賴喇嘛認識很久,常有機會交換意見。但很有趣的是,他也告訴他的信眾,信仰不是唯一重要的,還要了解科學。

大戰結束,對年輕人來說是一個很大的轉變。日本人走了,我第一次聽到三民主義與自由平等,我們拿著國旗到火車站迎接國軍。社會的轉變對我們衝擊很大—社會制度的改變、政權的更換,還有後來政府的腐敗到惡霸。

我從三年級開始學國語,從ㄅㄆㄇㄈ開始學,進步得很快,到五年級已經可以看書了。我記得那年過年,媽媽給我壓歲錢,我哥哥帶我到書店去買書。我跟著他到一家「雅雅書店」—這個老闆後來被槍斃了,說思想有問題。那時思想有問題的人是很容易被槍斃的,威權統治的可怕,現在年輕人或許不容易想像。我哥哥買了《中學生》,我買了《開明少年》,都是上海開明書店出版的雜誌,那時上海還沒淪陷。《開明少年》讓我大開眼界,其中有一篇〈藍色的毛毯〉,講社會主義革命後的蘇聯。這篇報導從一個農奴的眼光看整個社會的轉變,給我很大衝擊。

那時候我雖然還小,但已經開始關心社會到底是怎樣在改變。我看到報紙上的國共內戰發展:開封陷落、金圓券在上海兌換的暴動、共軍過長江。我也從雜誌讀到巴勒斯坦的難民問題,以色列建國後把巴勒斯坦人趕出家園。我想到二次大戰結束後的台灣社會的腐敗是那麼不理想。我常跟媽媽說:「媽媽,我們不是只能接受這樣的一切,經過努力可以改變社會的。」在小小的年紀裡,受到很多的衝擊,五年級的時候,我就一直相信社會可以變得更好。