编者按:北京时间7月7日凌晨,学者傅国涌因突发心脏病去世,年仅59岁。傅国涌1967年出生于浙江温州乐清,现居杭州。主要关注中国近代史,特别是百年言论史和知识分子问题等,并热衷于教育,成立国语书塾。主要著作有《金庸传》《百年寻梦》《叶公超传》《追寻失去的传统》《1949年:中国知识分子的私人记录》《发现廿八都》《开门见山》等数十本。2024年1月1日,日本中文出版社读道社成立之后,傅国涌出版《一报一馆一大学》《去留之间:1949年中国知识分子的选择》《在东京重造中国》,并在日本举办过十几场讲座。其突然去世的消息传出后,其好友谢泳、编辑张适之和学生付润石分别写下哀悼文字:一卷诗书留后世,千秋风骨叹斯人。

免費訂閱《波士頓書評》及相关事宜发送邮件:boshidunshuping@gmail.com,隨意打賞:Zelle,PayPal:boshidunshuping@gmail.com 用戶名:Boston Review of Books;長期支持請點擊下面訂閱,升級為付費訂閱。

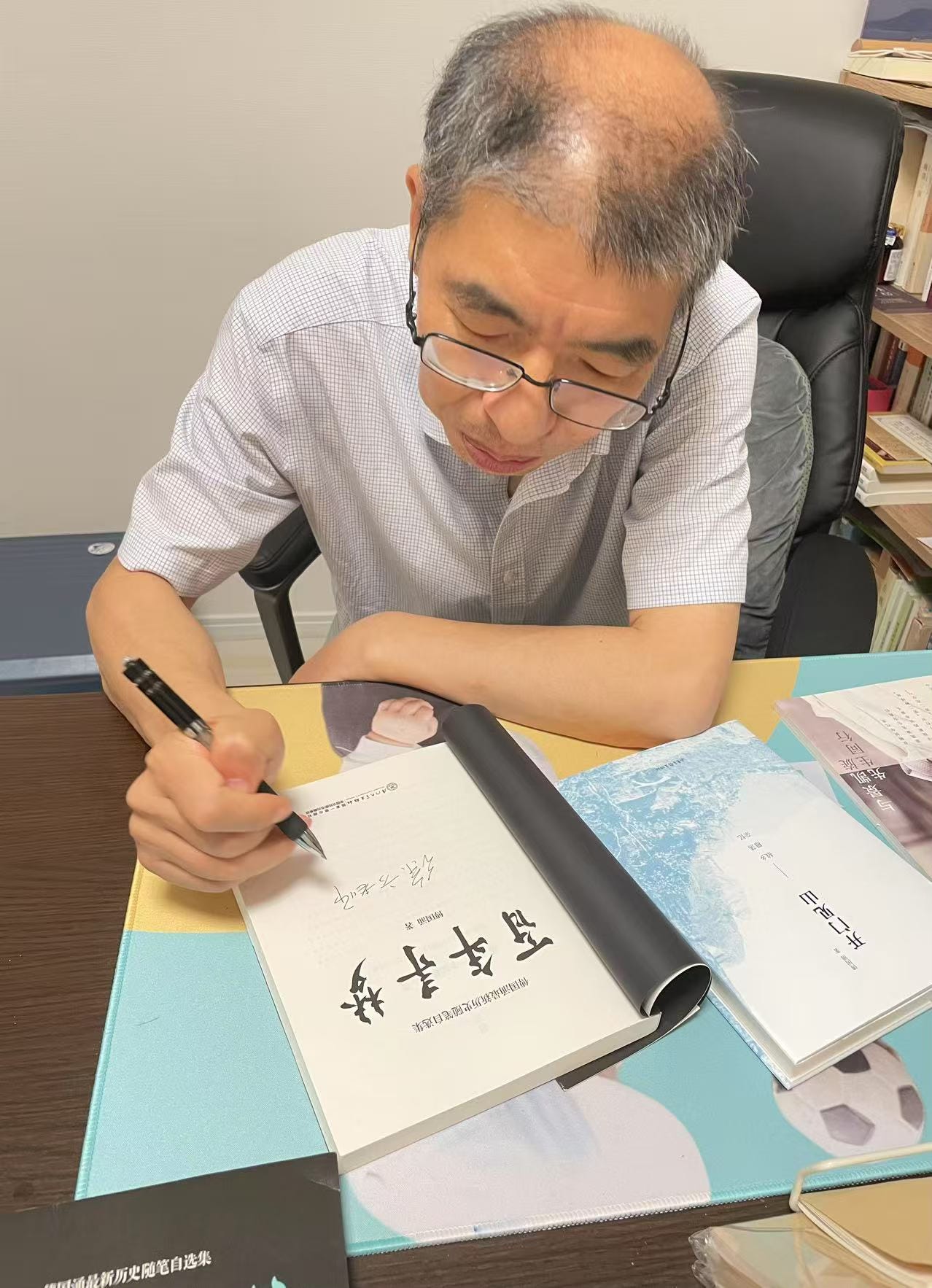

2025年6月1日,傅国涌在东京。张适之提供。

谢 泳 | 为国涌新书作的一则短序

这则短序是前年我为国涌兄在日本出版的新书《一报一刊一大学》写的,最早发到他电脑里,但他后来才看到,而书已在印刷中,所以现在看到的书中没有这则短序。其时我在深圳,书出版后,国涌专门委托一位在日本访问回国的朋友把书送到我手中,令我感动。今晨知国涌兄突然辞世,十分悲痛,忆及多年交往,一时难以接受,先以此短序,纪念这位一生命运坎坷,但始终对生活充满热情,不懈追求自由民主理想的老友。

二零二五年七月七日于厦门

序

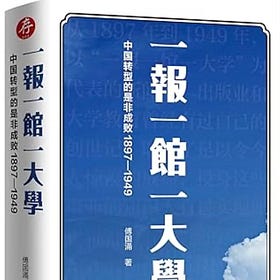

这是国涌兄阅历丰富和思想成熟时期的著作。他沉潜数载,历十六年终于完成,可谓呕心沥血之作。在国涌写作生涯中,此书最能代表他的学术趣味和思想追求。

国涌虽不是学院类型的学者,但他的选题最有时代感,史料也非常周全,训练绝对具备专业修养,再加他笔锋的感情,流畅的叙述,生动的语言,在当代学术著作中,我相信他的书会有长久生命力。

这是一部从较小角度切入的文化思想史,国涌选择了一报一馆一大学,即《大公报》、商务印书馆和北京大学,这个视角其实大体涵盖了现代中国的思想文化界,也是新文化及新思想传播的历史。因为现代新闻制度的建立,最终必须落实为最现代的传媒,在当时即是报纸;现代出版制度的形成,则必须有相应出版实体,而商务印书馆在传播现代文明方面的贡献,有目共睹;至于北京大学在新文化传播中的重要性,可谓无出其右。本书在同一时空中叙述三家文化机构复杂的历史,将它们在重大历史事件中的表现,巧妙穿插叙述,条理清晰,叙述简洁,着眼点落笔机构中的大量重要历史人物,立意写出现代中国言论自由的实践,以它们的历史映照当下中国的现实。从这个意义上说,本书既是一部现代中国的思想文化史,更是一部具有强烈现实关怀的言论实践史。国涌常年留意现代中国言论问题,在他看来,一个时代的文明程度,主要体现在言论文明,而这才是真正现代意义上的言论自由,现代中国的言论自由曾达到相当的文明高度,这段历史的重新发现即在于提醒人们,在中国实现言论自由并不是一件难事,我们曾经有过相当成熟的历史经验,有过成熟的样板,这些制度虽均是西方文明,但在与中国传统相遇时并没有发生难以融合的问题,而是形成相遇即融合的历史事实,以国情特殊排斥现代西方文明,在事实上毫无道理,关键是当局有无接受现代文明的诚意,有则易,无则难。国涌长期思考中国现代言论问题,最后成此大著,实在可喜可贺。是为序。

谢 泳

二零二三年十二月廿日于厦门

2025年6月30日,傅国涌给作家徐方签名。张适之提供

张适之 | 傅国涌老师的“东京时间”

傅老师是一位有着极强“时间意识”的历史学者。他有几次都跟我讲起,任何一个人其实都有属于自己的几个时间:一个是“肉体时间”,人的肉身存活几十年,最多不过百来年;另外一个就是自己创造的“精神时间”,在这个世界留下精神痕迹,会远远大于肉身存活的时间。比如,现代的人一讲起清朝,就会想起曹雪芹,至于曹雪芹到底是活了不到50岁,还是活了70岁,就没那么重要。还有一个是“历史时间”,时间的维度一拉长,很多评价标准就变了:谁还记得和曹雪芹同时代的那些非常有钱的“成功人士”?

所以,他几乎是把所有“肉体时间”都用来创作,他内心是有一个“历史时间”尺度的。他给我看过存放在电脑里的书稿,每一个都颇有份量,都是他呕心沥血之作。他其实已经在写自己的“自传”:《开门见山》(2020.10 山东画报出版社)是他对自己走出大山之前的故乡记忆;《一代人1988-1998》(未出版)完整记录他热血的青年时代,为这个国家断断续续“坐过十年牢”;“此书初稿写成于2022年中秋前夕,不知何年何月才能问世。对于我,只是要留下白纸黑字的血泪见证,“与权力的斗争,就是记忆与遗忘的斗争。””而他计划要写的《山外青山》,我相信他早已动笔,那是他在“西子湖畔读史阅世”、开始著书生涯的“黄金时代”;从2017年开始,“五十之年,唯欠一生”,他创办“国语书塾”,开始了自己的“树人”生涯。疫情管控到令人窒息之时,他来到了东京。他说,没想到,我的生命里,居然还有一段“东京时间”。

傅老师2023年初到东京,除了邀请他访学的大学教授,他说只认识“一个半人”:一个就是比他早来一年多的我;另外一个是一位刚到东京的学生家长,人生地不熟,日语也不会。从此,我们开始了密集交往。早在2006年,我出版湖北作家胡发云的《如焉@sars.come》时,傅老师就在报纸上发表评论文章“《如焉》洗刷了当代文学的耻辱”,这些“往事”一经“对上暗号”,彼此就算得上是“知根知底”了。这一年夏天,东京大学的中文讲座开始了,很快大家就相互确认、形成了“同温层”,傅老师先后在东大、单向街书店、局外人书店、东京人文论坛等地开始了自己的演讲。人是有能量场的,傅老师的学识和演讲才能很快俘获了一众粉丝,我们便软磨硬泡他给成年人开“国语书塾”,希望他给在东京生活的华人“启蒙”。那是傅老师最快乐的一段时光,异国的新鲜感,自由的空气,无限的空间……他是熟知民国史的,120年前的那群年轻人的身影一定不停在他眼前晃动。他在今年5月30日出版的新书《在东京重造中国》中不无动情地写道:“隔着一百二十年的时光,上野的樱花又要开了。东京还是那个邹容、鲁迅、宋教仁他们熟悉的东京吗?当我从上野、神保町、早稻田走过,想起一百二十年前,他们的身影曾出现在这里的街头巷尾,他们呼吸过东京的空气,他们就读过的学校、淘过书的书店有些还在,有些已消失在时间深处,但他们见到过的神社,他们逛过的公园无论是上野还是日比谷都还在。我在上野樱花烂漫的时节,想起的不仅是鲁迅的名句,还有宋教仁日记中的记录……”

他在这期间有过很多构想:出书、办杂志、做一档纪录片节目、开办系列讲座、开课……围绕在他身边的一些人,都被他“点燃”了 。我于是“重操旧业”,创办一家出版社,开始做起了简体中文图书出版。第一本就是傅老师的《去留之间:1949年中国知识分子的选择》。他说,书稿是现成的,20年前其实在国内出过,没想到再版的时候遇到重重阻碍,书都已经印出来,都不让发行。那么,就在东京做一个“全本”吧。编辑第一本的时候,他又说,还有一本构思了16年,写了8年的书稿,一个字都没发表过,好事成双,干脆一起出版了,这就是《一报一馆一大学》。书赶在2024年1月1日出版,傅老师那一年在杭州给国语书塾的孩子们过完跨年,当即买了机票飞回东京,迫不及待要看到新书。日本的印刷和纸张,没让他失望。我们过完元旦,就人肉带了几十套书奔赴台北,放到飞地书店销售。同时,也带着新书拜访了几家大出版社和一些知名学者,拓展作者资源。回到东京以后,又给傅老师在局外人书店、单向街书店、东京人文论坛陆续安排了讲座……与此同时,傅老师时刻不忘他国语书塾的孩子们,他还花时间策划、编选了8本“国语少年丛书”和他的书同时出版。那段时间,我们忙得不亦乐乎,傅老师用《一报一馆一大学》中的“一馆”期许我:在东京重造文明。

现在想来,没有傅老师刚来东京时的乐观洋溢,就不会有读道社的诞生;没有他在开创时的书稿支持,也就不会“存系列”图书的开始。出版路上,现在再没有了傅老师的同行,呜呼!

2024年3月,明治大学召开了一场学术研讨会。大牌云集,但是会议结束后迅速归于平淡——跟往常很多会议一样。傅老师私底下跟我们聊天,开始透出一些失望情绪。学术如果只是停留在学院里讨论层面,甚至都不能对当下年轻人的困惑有所回应,那么,这些学术的价值何在?他奔波于国语书塾的游学,很快就病倒了。有一次在他的书房聊天,他无意之中说到:“我的身体病痛也是时代的病症在我身上的体现啊”,我们相对无言。面对异地陌生环境、世道艰险,我们依旧有深深的无力感。即便如此,他说,还是要把在东京人文论坛的系列讲座写成文字,生活在东京,为他提供了“东京视角”,这是一个有诱惑力的题目。后来问过他几次,他说没力气写了。目睹他的身体状况,被糖尿病折磨得越来越瘦,便不忍催问。到了秋天,他却告诉我,他一口气写了一篇五万字的长文,选择用“1905年”这个时间节点,把120年前的那群“80后”“90后”的群像写了出来!著书之辛苦,唯有作者自己知。于是我们又开始兴奋地到处找图片,要做一本满意的书出来。我坚持要找一张当时上野的樱花图,放到最前面。

今年5月30日,书终于印出来了,去印厂拉书,碰上下雨。但还是当天就送到了傅老师家里,我知道一个作者想见到自己新书的心情,还给他留了一百本用来签名。两天后,我去他家里取签名书,开始慢慢地聊天。我们说起海外华语图书的艰难,渠道也不稳定时,他还不停鼓励我:从文明的尺度看,现在在东京做的事情确实很难,但事情就是在角落里、一件一件具体而微做起来的。曹雪芹、张岱这些人,在写出作品的时候,都只有身边的亲友知道而已,哪怕生前不出版不了,后世仍觉得伟大。所以,不要去羡慕那些喧嚣,要对自己的事情更坚定。他笑着说,现在你的自由度是最大的,中宣部(审查)是你,快递员也是你,这种从快递员到中宣部的自由度,几个人能有?我都羡慕起你来了。

那天他送我到门口,我抬头一看,他已经瘦得有点脱形了。不由鼻子一酸,我说,我给您拍张照片吧。他连说不要,现在这个精神状态不好看。我说,在东京做简体中文出版最初就是因为您的鼓励而开始的,您在东京对我们这群人的精神支撑真是很大的,您一定要保重身体啊。几天之后,我开车接他去早稻田附近的东京人文论坛做演讲兼新书发布会,他提前已经把这个系列演讲的主题加上了“总结篇”。几乎每场讲座都不落的粉丝也看出来了:“傅老师消瘦憔悴太多了,就提前结束这个系列的讲座啦。”

6月30日,他买了夜间回国的机票,我开车和大吕兄一起送他去机场。到他家,他依旧很瘦,但精神矍铄。他说这几天看了我送的《我所认识的顾准》,从文字里就可以看出作者徐方的精神纯洁,这样的人真是世间少有了,可与替傅雷夫妇收尸的江小燕相提并论。并拿出两本自己书签名,要我转交给徐方。去机场的一路上,他谈兴很浓。我们天南海北地聊,臧否人物,欢声笑语不断。他说快的话,半个月就会回来。

没想到,上周一晚上一走,这周一一大早,就惊闻他走了的噩耗。怎敢相信?!发消息给大吕兄,赶紧电话打过去,他说,凌晨两点左右他就得知消息了,他一夜没睡。给师母打电话,是傅阳接的,说师母已经住了医院。消息被证实了!人怔怔地呆住,半天缓不过神来。手机上大量的消息涌来,丁东老师建了一个“悼念傅国涌”的群,里头有傅老师的家人,消息更加确凿无疑了。“惊闻噩耗”、“难以置信”、“晴天霹雳”、“痛彻心扉”……任何词在这个时候都显得乏力!章诒和老师说:“他活着的时候,大家都觉得很平常;一旦突然离去,才震惊,才叹息;才感慨,才觉万分珍贵。”

不!他在东京的时候,我们就已经觉得他万分珍贵!他一走,仿佛抽空我们的心胸,我们就变得“六神无主”了!

我打开傅老师给我的另外一本“未结集”的书稿,这是一本他历年来悼念师友的“悼文集”。在代序《论时间》里,他写道:

他面对此刻,死亡般静止的时间就是垃圾时间,我眼睁睁地看着时间穿过空气、穿过万物、穿过我的身体,却无所作为、无能为力、无可奈何,一种巨大的黑暗吞噬了我,使我无法在石头般的沉默中发出人类的声音,因此不能生成时间,生成有价值有生命的时间,来抵抗这无价值的垃圾时间,而只能听凭垃圾时间的流逝。

垃圾时间是什么?是没有过去也没有将来的时间,是被抽空了灵魂的时间,是没有尊严、没有想象力的时间,那是人类自身造成的非自然状态的时间,使人类陷于自造的枷锁之中,只剩下了苟存、苟且、苟安、苟全,连等待和希望都被扼杀了。

与垃圾时间相反,人类需要黄金时间,黄金时间是人的自我完成,也即是人在创造中生成时间。……在魏晋的乱世中,嵇康、阮籍和王羲之、陶渊明、谢灵运他们都以自己心灵的努力,都在垃圾时间中活出了自己的黄金时间,在自己身上克服了他的时代。尽管处在垃圾时间的包围中,他们“触着每秒光阴都成了黄金”。黄金时间并非在黄金时间中创造出来,在垃圾时间中也可以生成自己的黄金时间。

傅老师,您这两年多的“东京时间”,也是以您自己个体的努力,在垃圾时间中生成了自己的黄金时间,且照亮了我们这些周边的人啊。

(这两年多的时间,和傅老师日常交往很多,我们一起去神保町淘书,一起去拜谒胡兰成墓,一起参加各种活动,聊天……一整天脑袋处于混沌状态,只能挂一漏万,草成此文,以为悼念)

付润石 | 与傅师同行——怀念我的恩师傅国涌先生

手机上和傅师的聊天记录停留在一个月前,那时候我向他分享自己阅读苏珊桑塔格的心得,并且向他请教,最后以他的一句话“期待你的阅读笔记“结尾。没有想到,后面因为学校里面的事情一拖再拖,这篇读书笔记竟然再也没有给他审阅的机会。就在几天之前,我在打电话给张禾的电话里说:

我现在读苏珊·桑塔格,心里竟是无端的愧疚。记得在初中的时候,有一次来傅师家里上课。那节课上的一个文本中,傅师第一次向我们介绍了苏珊·桑塔格。他不经意间说,以后润石是可以成为像苏珊·桑塔格那样的人的。而我现在读着她那犀利明锐的文字,知道自己永远也成不了那样的人了,这样有负傅师当时的期望,心中有说不出的愧疚。

这段话本来是读书笔记最后的感受,几个星期以来一直没有和傅师分享。昨天夜里惊闻傅师去世的消息,又是怎样的惊惶,怎样的遗憾啊!

我是在2017年的秋天来到国语书塾,转眼之间八年过去,傅师在那年秋天,关于“五十之年,只欠一生”的开学讲话依然历历在目。之后,傅师带我们在富春江、雁荡山、意大利法兰西游学,而我们一起入学的同学们也一年一年长大,由小学到初中到高中,再进入大学,八年的时间也许本身就来本来是很短的。在历史的长河之中不过是沧海一粟,在一个十八岁少年的眼中却是大半的人生。而傅师说自己在五十岁这年“只欠一生”,投入到课童教育的实验中去,仿佛是他的第二次生命。

一开始见到傅师的时候我还是十岁的幼稚童子,参加国语书塾的面试选拔时,带着一本杨万里的诗集向傅师要了签名。傅师当时对我说:“重要的不是找别人签名,并且成为别人,而是成为你自己。”当时我怎么可能对 这样一句话有所感悟呢?现在想起来最初的相遇,才知道自己是怎样的懵懂无知,又是何其的有幸啊。

依稀记得傅师在一本书的序言里写着:“我生也晚,不能与先贤同列,或坐在他们的脚下,倾听他们的声音,或与他们问对。”我想不但我愧对少年时代傅师对我的期许,这个时代也愧对他的期许。记得在傅师家里写作的安静的夜晚,傅师偶然之间也会打破无尽的寂静,和我们分享他写作的进度,以及他尚在酝酿的几部没有出版可能的大书。那些夜晚,窗口的绿植斑驳摇动,桌上的投影仪轻轻地发出声响。书架上摆放着《鲁迅全集》、《蒋介石日记》、维科的《新科学》、斯诺诺莎的书信集以及法布尔的《昆虫记》,以及许许多多其他的书。书前则摆着各式各样我们游学时从欧洲带回来的纪念品,童子送的彩画鹅卵石,以及写上诗句的梧桐叶、银杏叶。那样的时间一寸寸由我们的纸和笔敲成了永恒。

多年之后,当我已经放弃了历史和文学的可能的未来生涯,在写给傅师的一封信里,我解释了我的选择。当时白话文以及白话文的所创造的现代中国让我失望。我直言:不论是白话文还是现代的物理学,到今天都不过是百余年的时间。相比之下,我认为物理学的思想更加爆发出长久的生命和韧性,他回答道:

白话文在中国其实还没有经过漫长的时间沉淀,以白话文表达人的思想、情感、审美,还有很大的探索空间。《霞关》(2024年由我和几个童子开始编辑的集刊)在这方面可以有所贡献,慢慢来,不要急于求影响,坚持才是最难的,也是最宝贵的。

我想傅师当然也感受着我的这种失望。自从我22年去苏州念书之后,和傅师见面的机会是少之又少了。在申请美校的时候,错过了傅师在日本的讲学,寒假在东京又是在傅师将将来之前,前后脚离开,赴美念书。尽管这样,和之前那个懵懵无知的小朋友相比,我却越来越能理解傅师。在这期间我下定了决心走物理学的学术道路。傅师鼓励我说:

凡事要谦卑,志存高远,但把自己放在低处,不要锋芒太露。一个真正能影响世界的人,不在一时的成败得失,你要有心理准备。要经得起一路上的挫折和不顺利。能有一颗平常心看待自己和身边的人和事。

这样的文字对着隔了一个月来读,中间又有这样的变故,心境一心是大不同了。在信的结尾,他还说:

我在任何时候,都会站在你的身后,是你的后援力量。

得知噩耗的那一刻,我无比惊愕,简直不是伤心,而是童年梦魇中的那种骇然。七八岁的时候做过一个梦,梦见这个世界还是是这个世界,但所有认识我的人全部都不在了。昨天夜里,我正是在这样深深的恐惧感。看着茫茫夜空,我想起来傅师说过在任何时候都会站在我的身后的话来,心中感到戚戚然……而之前的生活猛然间都成为了过去,不可挽回的过去了。

傅国涌|120年后,宋教仁在哪里?

編者按:1905年4月16日,东京,上野公园的樱花大开,年轻的流亡者宋教仁目睹了人山人海的盛况。这一年,在东京的中国留学生已经达到八千人。这一年8月20日,“中国同盟会”正式成立,集结在“中国同盟会”旗号下的中国人,则在东京悄悄开始了创立民国的伟业。“新名词、新术语,裹着新思想、新观念、新学问,狂风暴雨,排空而来,铺天盖地,无处不在,搅得出版界、教育界、新闻界、学术界沸沸扬扬,面貌大变……”在东京重造中国,是那个时代一部分中国人的梦想,其中就有宋教仁。在作者看来,“回到宋教仁,就是回到建设共和政体的起点上。”

傅国涌 | “树倒猢狲散”(from 一报一馆一大学)

编者按:在中国近代史上,一报 (大公报)、一馆 (商务印书馆)、一大学 (北京大学) 值得重视,它们具有象征意义,以它们为代表的近代大学、出版业和民间报纸为中国引入了新的文明,培育了几代新型知识分子,是中国思想自由、学术自由、言论自由的风向标。本文选择傅国涌新书《一报一馆一大学》。作者和出版社授权刊发,禁止转载。