1989年6月4日,中國北京發生震驚世界六四屠殺,從此改變了中國民主自由化的道路。而就在同一天,波蘭團結工會在議會選舉中以壓倒性優勢擊敗執政黨波蘭統一工人黨,東歐民主化開始。隨後柏林墻倒塌、匈牙利去共產化以及立陶宛宣布獨立、蘇聯解體等一系列變化,最終東歐與蘇聯共產的結束。在此期間,1989年12月29日,東歐劇變開始後的首次捷克斯洛伐克選舉中,出獄僅七個多月的異議知識分子、劇作家哈維爾被選為捷克斯洛伐克總統。在當時,哈維爾對於中國知識分子來說,是一個陌生的名字。至今,因為審查原因,他的政論著作都未能在中國大陸公開出版發行。然而,幾十年來,哈維爾的著作和思想在中國知識界卻得到廣泛的普及和研究,得到了許多異議分子的共鳴,甚至被認為是無權者反抗極權中國的最有效的工具。但是,哈維爾是如何傳入中國知識界,如何影響幾代知識分子的呢?這一直是一個謎。

在中國大陸,到目前為止,除開1992年3月東方出版社出版過一本《哈韋爾自傳》(內部發行,發行量1500),2004年上海書林出版公司出版了《哈維爾戲劇選》之外,沒有出版過任何哈維爾的任何政論書籍。

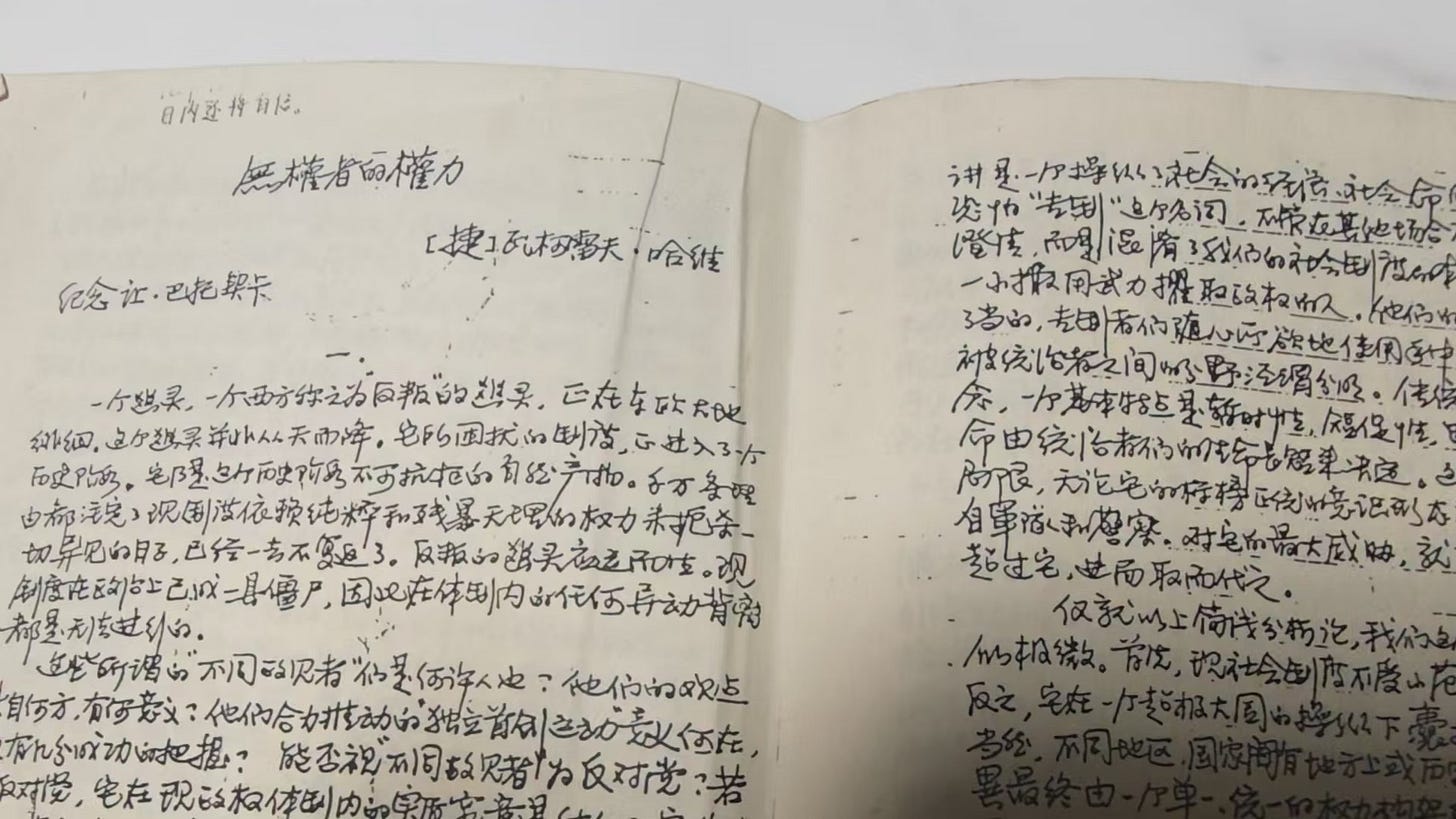

在這個時期,在中國知識分子當中,有一份神秘的手抄本的中文譯本《無權者的權力》在小團體內流傳。翻譯者署名為:吳小洲、張婭曾、劉康譯,劉康校對。吳小洲是誰?劉康是誰?這份手抄本從何而來?多年來,一直是一個謎。

至今能找到的最早的中文哈維爾作品是1992年5月香港基進出版社出版的《哈維爾選集》。 1990年5月,流亡海外的劉賓雁為這個選集寫序《為<哈維爾選集>所寫的前言》,其中一位譯者羅永生教授為這本書寫序《哈維爾的“政治”》,在中文圈影響深遠的哈維爾文章《無權勢者的力量》最早便來自他的翻譯和這本選集。雨傘革命和香港革命爆發後,當時的學生運動領袖鐘耀華將這篇文章一字一字錄入電腦,分四期發表在2016年12月端傳媒上,號召人們重新閱讀和思考哈維爾,哈維爾的話“活得磊落真誠”最終成為香港人最後的反抗。

2003年,崔衛平出版的(的)《哈維爾文集》可以說是當代中國思想史上的一件大事,在她和丁東、徐友漁等知識分子的推動下,哈維爾成為大陸知識界的一顆啟明星,影響了幾代知識分子的思考與寫作。雖然,《哈維爾文集》並沒有正式出版,甚至至今大陸也未出版過任何哈維爾的政論作品。有知識人評價說:在中國大陸,哈维尔是只有特殊渠道能读到,因此有机会看的基本都是同道了。那麼,哈維爾是如何在中國閱讀和傳播的呢?

書評尋訪到了《無權者的權力》最早中文譯本(手抄本)的譯者劉康教授、採訪了香港《哈維爾選集》譯者羅永生教授和《哈維爾文集》譯者崔衛平教授,一起談論哈維爾在中文界的傳播與閱讀,以及對今天的我們的價值。本期先發第一、第二部分。未經許可,禁止轉載。

Part1: 劉康——手抄本《無權者的權力》譯者:這個翻譯有點無心插柳

那份神秘的手抄本的中文譯本《無權者的權力》到底是誰翻譯的呢?尋找譯者的過程其實很順利。在網絡上搜索,有幾個劉康,不過,只要稍微甄別一下,有著留學背景的杜克大學教授劉康的可能性最大:劉康,1982年畢業於南京大學英語系,獲外文系英文專業學士學位。 1983年獲美國國家富布萊特獎學金,赴美國威斯康辛大學留學,1989年獲威斯康辛大學麥迪遜校區比較文學博士。現為杜克大學教授。

於是附上手抄本照片,就去問劉康教授是否是他翻譯的?劉康教授非常激動,他沒想到三十多年後竟然可以看到自己手譯文的手稿的。第二天,劉康教授透過郵件和電話接受了書評記者的訪問。

圖片說明:在中國知識分子中間流傳的手抄本,照片由崔衛平教授提供

問:請問您怎麼會想到翻譯哈維爾的這篇文章?

劉:這篇文章當時是埃默里大学(Emory University )歷史教授Irena Grudzińska-Gross給我們翻譯的。Irena Grudzińska-Gross是波蘭人,她是吳小洲的博士委员会成员,當時吳小洲在埃默里大学讀博士。他是我1983年來美國留學即認識的好友,是當時來美國留學比較文學的3-4個大陸留學生之一。Gross 教授接到人權觀察(Human Right Watch)的Asia Watch 部門接到一個委託(commission work),就是翻譯這篇哈維爾的《無權者的權力》。

大約1990年初,Gross教授接到這個工作,她就請吳小洲翻譯,吳小洲就邀請我來合作。 我在1989年5月從威斯康星大學取得博士學位,成為愛荷華州格林內爾學院的助理教授。這時,吳小洲還在寫博士論文。他找我合譯,文章很長,他正在寫博士論文,有些忙不開。 我答應了,他譯了1/3,我翻譯了2/3, 最後由我通稿潤色抄錄。 譯者署名吳小洲、張婭曾(我太太)、劉康。

問:翻譯完之後,這份手稿做了什麼宣傳或是推廣嗎?我現在至少知道有兩份在流傳,一份在崔衛平老師手裡,一份在北明老師那裡。

劉:我把完成的手稿寄給Gross教授,她交給Asia Watch, 後來給我寄了一千多美元的支票,我給吳小洲分了一部分。手稿應該是1990年下半年寄給Gross教授的。現在我手裡還有一份手稿複印件。我後來沒跟Gross教授聯絡了。吳小洲現退休,住加州,之前在加州Santa Monica College當中文教授,他的中文教材在美國大學很受歡迎。他不願接受採訪,讓我代表他。後來這篇手稿的下落,我們就不知道了。

問:您清楚這份手抄本在中國知識界的傳播和影響嗎?

劉:幾十年後在中國,時有朋友提到這篇文章。 1990年代我在浙大的會議上認識了崔衛平教授,後來也在北京見過面,但從未跟她聊起這篇文章的傳播。

問:這份手稿的照片就是崔衛平教授提供給我的。

劉:這個翻譯的確有點無心插柳柳成蔭,當時我們對於1千多美元的稿酬還是很有興趣的。當然離開89年的六四不遠,我們也很樂意做點力所能及的事。這是我唯一的合作翻譯,之前沒翻譯過任何文章,之後也沒有。沒想到手稿竟然還在,收藏在哈維爾圖書館,真是很感動。

問:你怎麼知道哈維爾圖書館還收藏了?

劉:我最近剛讀到北明的文章《捷克前總統、作家哈維爾印象》,講了這份手稿輾轉反側,終於交道哈維爾手中的故事。

我前年去了布拉格,不知道手稿這件事,否則就是再匆忙,也得要進去看一下。其实我从来没有忘记翻译哈维尔的這件事。我2022年發表的一篇中文文章中就提到了哈維爾。

Part2:羅永生——《哈維爾文集》譯者:哈維爾成為香港人最後的抗爭

羅永生,前嶺南大學文化研究系副教授。1979年考入香港中文大學社會學系,經外國留學後,1993年起在嶺南大學任教。他是將哈維爾翻譯到中文世界的首先譯者之一,其翻譯的《無權勢者的力量》(1992年)在香港影響深遠。 課堂內外,羅永生常年講授哈維爾的思想和極權、後極權社會學說。

2014年9月24日,香港專上學生聯會(學聯)和學民思潮發起罷課集會。羅永生在政府總部露天劇場以「從極權到後極權:哈維爾思想簡介」為題講授公民課。在學生首日罷課爭取普選的公民課堂後,羅永生指出,“半自由的香港正在後極權主義的警戒線上徘徊”。羅永生接受《新頭殼newtalk》採訪說,“香港的發展與哈維爾經歷的捷克大不相同,後者是由強權鎮壓的極權主義進入人人因恐懼而說謊的後極權主義年代,但香港並無經歷過極權主義,日後可能是逆向而行,由後極權進入極權年代。”

此後,隨著雨傘運動、反修例運動、香港國安法的執行等一系列事件,香港發生了翻天覆地的變化,羅永生的擔憂在香港逐漸變成現實,但是他有份帶頭傳播的哈維爾思想也成為異議香港知識分子的思想武器之一:多年來,馬嶽、陳家洛、區家麟、鍾耀華等不斷在媒體上談論哈維爾思想,探索他的思想對香港的意義。最近,哈維爾思想也幫助香港人思考如何在國安法實施後的香港如何繼續生活?羅永生認為,哈維爾的概念「活在真實」(或「活得磊落真誠」)或許提供了最好的啟發。 「活得磊落真誠」這句話也被香港人製作成對聯、書籤、字幅,成為對香港現狀的最後反抗。

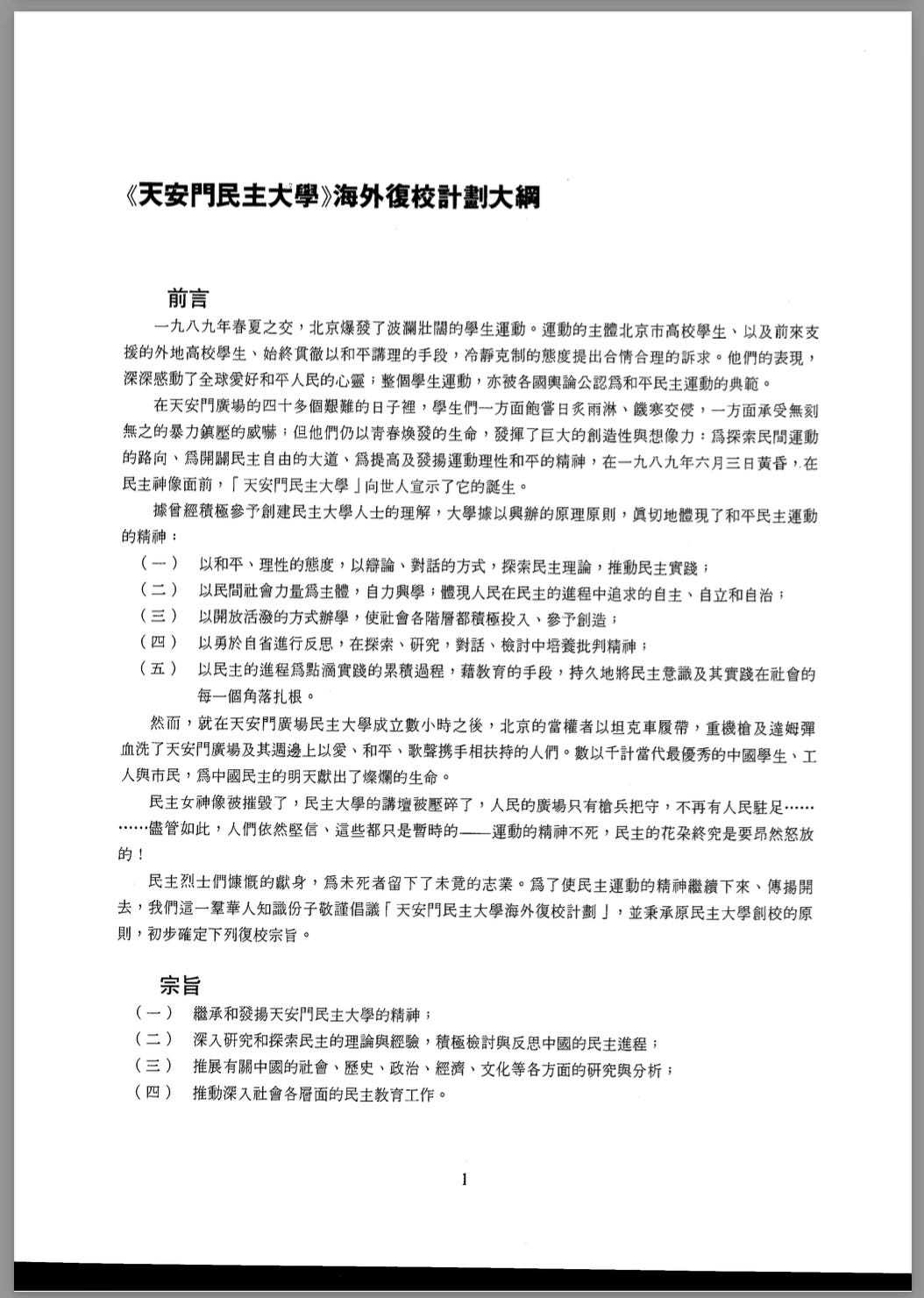

問:《哈維爾選集》這本書是怎麼策劃的,我看到有介紹說這本書是“天安門民主大學”編輯策劃的,這本書和天安門民主大學是什麼關係?你個人第一次接觸哈維爾是什麼時候?

羅:這兩個問題其實是一個問題。

其實香港在八十年代就開始有人關注東歐問題,特別是大學生,他們都關注東歐的民主運動。我記得1979年我剛進大學,校園裡就有同學掛起橫幅支持團結工會。雖然那個時候我自己沒有太深入的去了解整個東歐內部思想,但到1989年就發生了很大的變化。

1989年,我們因為關心北京學運,有一批看法比較相近的大學老師和在讀學生,很積極關注北京民運。到了戒嚴令宣佈時,我們更組了一個隊伍,自號為香港師生民運觀察團去北京參與。在廣場的時候,我們接觸了一些學運領袖。這觀察團其中一些成員,未到六四就重回香港組織更大的支援。其中有人提出了在廣場創立天安門民主大學的想法,試圖在廣場上把陷入僵局的民運,聚焦在長遠散播民主理念。當六四屠殺發生後,重返香港的朋友,就萌生出「天安門民主大學復校計劃」的構想。這個計劃包含出版計劃、講課計劃等等。就是在這個時候,我首次接觸到哈維爾,認識到哈維爾《無權勢者的力量》這篇十分重要的文章,它讓我重新思考「異見分子」的問題。於是我就把它翻譯出來,並且參與編選了這本《哈維爾選集》。

問:可否更詳細闡述天安門民主大學是怎麼回事?

答:當年五月底,有一些從香港去北京的朋友因各種事情返港,而另一些則仍留在廣場繼續參與運動,其中包括潘毅。潘毅是國際知名學者,也曾積極參與大陸的工人運動。她在天安門廣場抗爭上的貢献不應被遺忘。

雖然有些學生撤回,但香港北京兩邊仍然互有聯繫,共同判斷形勢。我們大概認為,絕食不能持續太久。在官方堅持不讓步的情況下,我們希望打開一項工作,可以讓運動延續下去,結論就是在廣場創設一個以民主教育為目的的組識。

這個主意是潘毅和我們一群香港的朋友想出來的,但沒有特別細緻的計劃。我們當時主要是通過潘毅向柴玲、張伯笠等學生領袖提議,最後由廣場上的他們策劃,並在六四前夕完成了開幕和第一場講課。六四之後,香港的朋友起草了一份詳細的復校計劃書。「復校計劃書」的內容包括了募款活動,建立海內外聯繫等。計劃在美國的主力推動者是丘延亮,而在香港的朋友(主力承擔工作的是劉健芝)則在灣仔建立了會址,講授民主教育和中國研究、東歐民主運動研究的課,並且進行出版計劃。

其中一本重要的出版物就是《哈維爾選集》。但這個以香港為基地的計劃在運動進入退潮階段之後無以為繼。但理念既然散播了,仍然有它的影響力。2013年“六四廿四周年紀念”的時候,在美國就有多名民運人士,宣佈推動復校。不過,這活動和香港這方面就沒有任何關係了。

問:您翻譯了多久?你當時是老師?

答:我忘記了多少時間,應該不會太長。我當時在浸會大學裡有一個短期的教職。

問:編者奕雯是誰呢?

答:他是一名研究生,兼職編輯。

問:基進出版社是什麼關係?

答:基進出版社(https://issuu.com/csdhk(是為配合「天安門民主大學復校計劃」而創設的。它還出版了《魏京生文集》、《任畹町文集》、《天安門評論》多期、《香港基層運動.非主流角度》、《驚心動魄的五十六日》等書籍和刊物。詳見https://bit.ly/4hulXCv

問:我看到這本選集的第一個序言是劉賓雁寫的,這本書和劉賓雁有關係嗎?

答:1988年8月,當時在香港大學工作的丘延亮促成了劉賓雁與台灣的作家陳映真在香港大學對話,是兩岸異議分子碰面的首例。天安門民主大學籌組期間,劉賓雁也接受邀請為名譽校長(另一位是嚴家祺)。出版《哈維爾選集》期間,我們也聯絡了他請他寫了一個序。

問:那我可以這麼理解,哈維爾在香港的翻譯和出版,和大陸沒有多大關係?

答:活躍於台港文學界的李歐梵和鄭樹森等,早於八十年代就在港台推介東歐文學。但以有限認知,香港的《哈維爾選集》是華文圈內首部譯介哈維爾政治思想的出版物。

問:當時你寫了一個很長的序,介紹哈維爾的“政治”。那麼,當時哈維爾最吸引你的地方是什麼?或說什麼地方和中國政治(或香港)有契合意義?

答:我想主要是他對極權體制的分析。我對社會理論非常有興趣。哈維爾不但是一個異見分子,還是一個劇作家和藝術家,他寫的東西我覺得很有層次和深度,特別是他在討論後極權主義的時候,指出謊言並不只是掩蓋事實,而是具有社會本體論的意義,謊言甚至會被體制化。和其他理論不同的是,他不認為人在體制面前必定是和體制互相對立的:就像極權在這邊,我們在那邊,它來壓制我們,我們只有順從或反抗。哈維爾認為不是這個樣子的。他認為,每一個人(潛在地,或實際上)都是體制的一部分,關鍵只在乎你如何選擇,選擇如何生活。自己的選擇可以變成一個與體制對立的異見分子,也可以是這個體制的一部分,每個人每一刻都在掙扎。我覺得他的寫作蠻有深度,不只是一個美學或是哲學的深度,還是很有趣的社會理論。這方面他讓我們深入去思考,在極權體制無所不在的情況下如何保存自我,選擇做一個什麼樣的人。是作為體制的一部分,還是來作為一個載體,承載可以改變極權體制的潛能,對抗的潛能。

想當初讀到這些觀點,倒是沒有那麼多去想和香港的現實有什麼聯繫,只是想着如何用哈維爾去理解中國。但是後來就不太一樣了,他的思想傳播出來之後,香港有很多人陸陸續續對哈維爾感興趣,拿他的不同部分來說討論香港的變化,哈維爾和香港的關聯性就越來越多了。

問:關聯性怎麼越來越多?比如呢?

答:比如說,後來因為香港大大小小的政治事件,一國兩制越來越不穩固。面對97年過渡的變化,越來越多人覺得香港的走向會和大陸沒有很大分別。有不少學者作家、專欄作者和政治評論員都用哈維爾的概念來分析政治事件。比如說,2011年香港發生「國民教育」的風波,2016年北京明目張膽地操控特首選舉,陳家洛就先後引用哈維爾的概念作出評論,又倡議以哈維爾的「反政治的政治」來積極面對戴着假面的所謂選舉。2017年香港某些大學校園出現了學生之間關於港獨言論的爭議,十位大學校長突然發出聯合聲明,反對港獨。時事評論人馬嶽就運用了哈維爾在《無權勢者的力量》中,那個無意識地舉起「全世界無產者團結起來」的「買菜大叔」形像,來批評十大校長的聯合聲明,認為這高調齊齊表態的行動,扼殺了大學本應保護的獨立思考和理性辯論,只是行禮如儀地重覆官方話語。陳家洛在2019年後也運用哈維爾來批評所謂「二次回歸」後所帶來的「表忠文化」。

而當香港越來越靠近北京,越來越失去自主和自治空間的時候,哈維爾就似乎越來越有關聯性。近來,由中央傳達的各種「宏大話語」,像「中華民族偉大復興」、香港「由亂及治,由治及興」等標準說詞,現在好像成了一個套路。這些統一口徑的官話,以前香港人覺得只有在中國內地才出現,但現在已經是香港官場,商界,媒體和學界的共同語言,不同的意見很難被聽進去。現在香港的情況就和布拉格之春之後的情況相近了:很多人被通緝,還有很多人被關在牢裡,從新聞傳播,以至文化藝術領域,都充滿對模糊「紅線」的敏感和自我審查,香港很多人就對哈維爾說過的東西越來越有共鳴。

問:那體現在傳播或出版上,是什麼樣的情況? 自從1992年之後,哈維爾在香港出版和傳播怎麼一個狀況?他的影響如何?

答:雖然不少作者和評論人在報章上或互聯網的視頻節目上引用哈維爾,但六四之後並沒有新的哈維爾譯著出版。可能他們讀的多是英文版本,而原來的《哈維爾選集》也絕版了。但雨傘運動帶來了一個轉折,當時領導雨傘運動的一位學生領袖,名鍾耀華。他把《哈維爾選集》中我翻譯的《無權勢者的力量》重新打字,然後加入自己寫的介紹,以《歷史退潮時的燃燈者:在香港重讀哈維爾》為題,分四期發表在2016年12月端傳媒上。他的很多講話、寫作,也見證了哈維爾對他的影響,非常清楚,這是非常remarkable的轉變。端傳媒在香港擁有很多讀者,再加上雨傘運動、反修例運動等越來越惡化的局勢,香港讀者對哈維爾著作的興趣被重新激發。2020年,青年網紅鹽叔(楊俊賢)也在其線上節目中完整介紹過《無權勢者的力量》。直至2021年,蜂鳥出版社終於把《無權勢者的力量》重新編印成一本書出版。

問:香港人在哪些方面在哈維爾哪裡找到共鳴?

答:主要是哈維爾認為,雖然生活在後極權體制底下,我們也不要輕視做小事情的意義。只要拒絕參與到謊言和意識形態中,堅持活得磊落真誠,就是對後極權制度的抵抗。2021年國安法公佈之後,公民政治活動被禁絕,文化生活也要經過有形或無形的審查,範圍廣泛,涉及新聞、教育、藝術表演、讀書和一般社會交往,一些民間團體活動都要符合國安準則,香港開始出現普遍的恐懼。但香港也不斷有人提出,反抗運動雖然短期內難再有拓展的空間,但也要保持獨立自主的生活方式,保存自我,在狹小的空間裡堅持,不要忘記之前每一個人對民主自由的信念。在小圈子裡維持自主生活的公共性,比如參加讀書組。我知道香港有不少人正在以過另類生活的方式來互相支援。這些都是受哈維爾想法的影響。用香港話來說是「圍爐取暖」。

2025年新年,香港學者陳建民揮毫寫春聯,就是寫的哈維爾的「活得磊落真誠」。

問:你在香港是否知道大陸崔衛平他們也在翻譯哈維爾?

答:我忘了什麼時候知道的。他們選的哈維爾文章和我們選的有些差別,有些重複,我在網上找來看過,也參考過她寫的文章,後來在周保松辦的交流活動中也曾在香港見過面。