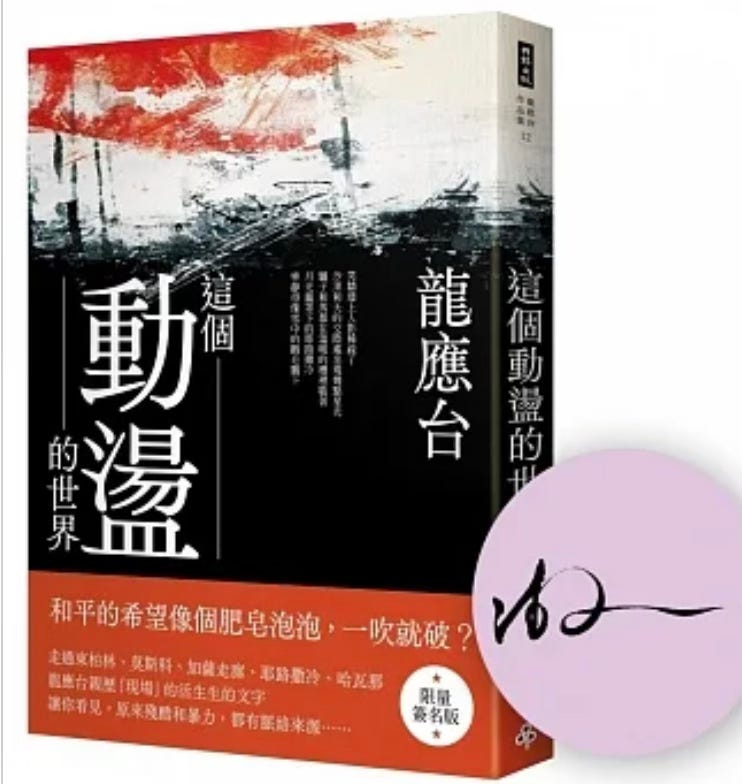

龍應台 | 這個動盪的世界

這個動盪的世界

作者: 龍應台

出版社:時報出版

出版日期:2024/02/06

內容簡介

和平的希望像個肥皂泡泡,一吹就破?

走過東柏林、莫斯科、加薩走廊、耶路撒冷、哈瓦那

龍應台親歷「現場」的活生生的文字

讓你看見,原來殘酷和暴力,都有脈絡來源……

三十年前我在現場見證冷戰的結束。

今天卻目睹冷戰死灰復燃,甚且漫天烽火。

難道三十年前的抉擇和期待,都太天真了嗎?

◆從動盪走向動盪

今天的世界何其動盪:俄羅斯入侵烏克蘭,哈馬斯突擊以色列,以色列摧毀加薩走廊……

可是三十年前,柏林圍牆崩塌使百萬人欣喜淚流。蘇聯帝國解體而二十萬人在莫斯科沸騰。以色列的母親們,聚集街頭,為和平祈禱。

強烈的吶喊和期待,對證今天的殘酷,差距為什麼如此巨大?

龍應台當年親歷現場的文字,今日讀來如同預言,讓此刻許多難以理解的事情,頓時分明起來。

然而同時,龍應台的文字,總能讓人在最大的殘酷之中看見人最謙卑、最樸素的情感。

將二十一世紀前夕走過歷史「現場」的文章重新整理出來,作者提出一個深沉的問題:

「會不會是因為,在我們為某一種價值的肯定施放煙火、滿城歡騰的時候,我們忘記了一件事:在一個特定結構中,一部分人的獲得,往往是另一部分人的失去,某一種價值的肯定,往往是另一種價值的否定;三十年後,那些被我們忘記了、忽略了、甚至踩在腳下的人,緊抱著他慘痛失去了的價值,衝上前來,造成新的暴力?」

本書特色

龍應台散文自選集,收錄二十三篇,分為五個部分。各部的「現場」有地圖資訊、導讀、背景介紹,凸顯時代意義。

作者介紹

龍應台

作家。2012-14年為台灣首任文化部長。2015年為香港大學「孔梁巧玲傑出人文學者」。2017年為照顧母親移居台灣屏東潮州鎮,開始鄉居,行走於鳳梨田、香蕉園、大山大海之間,與果農、漁民、獵人、原住民為伍。2021年移居台東,開啟她在都蘭山中、太平洋岸的生活。

目錄

序:肥皂泡泡

▌敞開家門歡迎你─—走過莫斯科

一關過一關

莫斯科有條街

一艘船,漂流到台灣

俄羅斯我的祖國

沙夏競選

敞開的俄羅斯家門

▌牆倒下的時候──走過東柏林

我愛家鄉的一土一石

一輩子走錯了路

給我麵包的人

東柏林來的表哥

兩個白頭髮的工人

走,跟我去小冷村

滄桑市場

四十年來家國──訪東德末代總理戴麥哲爾

▌只想種下一棵樹──走過疲憊的巴勒斯坦

愛鄰居,愛家人,愛熱鬧

溫柔的人有福了

沒有可以想念的家鄉

月光籠罩迦南

▌要卡斯楚還是切格瓦拉──走過「非常時期」的古巴

共產國家博物館

小會計曼努爾

黃昏唐人街

一枝白玫瑰

▌菁英和平庸拔河──走過世紀末

我這樣發現了魏瑪

書摘:

愛鄰居,愛家人,愛熱鬧

倫敦機場,往以色列的航道前。一個阿拉伯男人擁吻著他同居的女友,隔著她隆起的肚子。他親愛地拍拍她腹部,說:「一路小心!」

通過檢查關口時,以色列的人員卻在這懷孕的婦人行裝裡發現了一枚炸彈。

為了從猶太人手裡爭回巴勒斯坦的土地,這個年輕的阿拉伯人願意讓自己的愛人,還有愛人腹中自己的骨肉,與飛機共同炸毀,達到「恐怖」救國的使命。

從瑞士飛以色列,我已有心理準備:機場的安全檢查大概會極端嚴格繁複,要有耐心。

真正的檢查,卻出乎意料的平常,與到一般其他國家沒有兩樣。不同的是多了一道「面談」的過程。面帶微笑的安全人員不厭其煩地旁敲側擊:為什麼去以色列?那兒有沒有朋友?你的職業為何?到了以色列住哪?去哪?多久?

候機室中,按捺不住的幼兒開始騷動起來。先是在椅子爬上爬下,接著在走道追來跑去,大聲地歡呼嘶喊。父母一旁看著,希望孩子們現在玩得筋疲力竭,在飛機裡面可以給大家安靜。

一轉眼,幾個孩子已經出了候機室,在士兵的腿間玩躲貓貓。全副武裝的士兵們微笑地看著幾個幼兒在檢查的儀器與「禁止出入」的牌子間跌跌撞撞。

一個抱著衝鋒槍的以色列士兵彎下身來,在胖嘟嘟的小女孩頭上親了一下。她正在扯他的褲管。

黑夜中走出特拉維夫的機場,一股騷動的氣息像浪潮一樣撲過來,椰樹的長葉在風裡婆娑。天氣熱,人的穿著就顯得隨便;穿著汗衫的男人腳上趿著涼鞋,著短褲的小孩赤著腳,女人的夏裝裸露著胳膊背脊。出口處人擠成一團,背貼背,伸長了脖子張望親友,一臉的盼望與焦躁。小孩子攀在欄杆上,有笑的,有哭的,有鑽來鑽去的。接到親友的人興奮地大聲喊叫,熱烈地擁抱,擋住了後面不斷湧出的人潮;行李推車在人群裡撞來撞去,小孩哭著叫媽媽……

空氣裡透著躁動、急切、不安。

來接我的卡碧不小心踢翻了一包垃圾,「真要命,垃圾工人罷工,全市都是垃圾,快要瘋了。可是市長說這次絕不跟工人妥協。好吧,我看他能撐到什麼時候。」

前面車裡的人正在笨拙地倒車,卡碧半個身子伸出車窗外大叫:「喂,再倒就要撞上啦!」話沒說完,已經「碰」一聲撞上。

一會兒,一輛小卡車擋在路上,我們的車過不去。卡碧伸出頭去,扯著喉嚨:「喂,老兄,你到底走不走?」

那位正在點菸的老兄慢條斯理地點菸、抽菸,卡碧拚命按喇叭,卡車才慢慢讓了開來。

「我已經付了兩百契可,你怎麼又算進去?」

旅館櫃台前,花白頭髮的客人很生氣地對服務員說話。

「兩百契可?付給誰的?」服務員不為所動。

「一個女人。」

「誰?」

「我怎麼知道是誰。你們昨天是誰守櫃台就是誰。你自己去問──」

「有沒有收據?沒有收據……」

我們拎著行李的手放鬆了,看樣子,這場爭執不是兩分鐘能結束的事了。

清晨,還留戀著溫軟的枕頭,吵雜的人聲越來越大聲,不得不起身。從四樓的窗口望出,濱海公路上已是車水馬龍,不耐煩的喇叭聲此起彼落。一群光著上身的工人分成兩個集團,正在吵架,個個臉紅脖子粗、喉嚨大,可是沒有人動手。不久,來了一個警察,瘦弱而蒼白,像個斯文的書生,可是他三言兩語就勸散了群眾,不曉得說了什麼神奇的話。

我們老是迷路。在特拉維夫,找不到往耶路撒冷的標誌;在耶路撒冷,又找不到往伯利恆的指標。指標往往忽隱忽現,在一個重要的十字路口就不見了,由你去猜測,而猜測的路又往往是錯的。

「請問往耶路撒冷的公路入口在哪裡?」卡碧探頭出去,大聲問。

大肚子的女人嘰哩呱啦比手劃腳一番,卡碧聽得糊里糊塗,打開車門,女人乾脆坐了進來。

「她說她帶我們去,反正她那邊也有車可搭……」

兩個人講希伯來語,聲音很大,話很多,手勢豐富多變。

「她說她九月臨盆,是第三個了……」

「她說以色列要完蛋了。阿拉伯人殺猶太人,猶太人殺阿拉伯人,每天殺來殺去。上星期放火燒阿拉伯人房子的那個猶太人是她的鄰居……」

「她問你們中國是不是也有種族問題?左轉還是直走?她問你的小孩幾歲?你是做什麼的?你住在瑞士,瑞士很美麗對吧……」

瑞士確實是個美麗的地方,可是那個美麗地方的人,絕對不會坐進陌生人的車子裡去為他們帶路。

市場到了。一個拖著長裙子的老婦人深深彎下腰,撿拾地上的菜葉,一把把丟進身邊的竹簍。兩個荷槍的軍人站著聊天,他們捲起袖子,敞開胸口,露出濃密的毛髮渾身冒著熱汗。以台灣軍人的標準來看,以色列的軍人個個服裝不整、行為不檢……士兵抽著菸、坐在地上、歪靠在牆上,或者與女朋友摟抱依偎著過街,到處可見。而他們在戰場上的剽悍卻又舉世聞名。

這群士兵的對面,站著一個一身黑漆漆的猶太教徒:一頂黑色的高帽,一大把黑色的鬍髭,及膝的黑色大衣下露出黑色的褲角、黑鞋。他正弓著腰,散發「福音」。

熙來攘往的人對「福音」卻沒什麼興趣,眼睛盯的是攤子上紅豔豔的水果蔬菜,賣菜的小販大多是以色列的「次等公民」──阿拉伯人。一個深膚大眼、十二、三歲的男孩正在叫賣他的攤子,攤子上幾隻絨毛嫩黃的小雞嘰嘰喳喳叫著。一個爸爸把小雞裝進一個蛋糕盒子裡,旁邊的孩子興奮地手舞足蹈。

賣西瓜的漢子高高舉著一片鮮紅的西瓜,大聲喊著:「不好吃包退。」幾個水果販子開始擊節歌唱,一個唱:「我家東西最新鮮」,另一個接著:「我家東西最便宜──」一來一往,有唱也有和,市場裡響起一片明快的節奏,壓住了雞鴨的呱呱聲。

「以前他們唱得更起勁呢。」卡碧摸摸攤子上陳列的三角褲,一邊說:「可是有猶太人批評說,那麼大聲有失文雅,是不文明的表現,外國人會笑話……」

經過一條窄巷,穿著汗衫的老頭子從斑駁的窗口探出半個身子,對我揮手:

「喂,你們哪裡來的?荷蘭嗎?」

卡碧對我眨眨眼說:「他大概沒見過東方人;荷蘭大概是他所能想像地球上最遠的地方了。」

「上來喝杯咖啡好不好?」老頭用力地招手。

我也對他招手,他破舊的窗口擺著一盆紅得發亮的天竺葵。

晚上十點了。住宅區的巷子裡還有追逐嬉戲的孩子,放縱的腳步,快樂的嘶喊。公寓裡都亮著燈,電視的聲音從一家一家敞開的陽台匯聚到巷子裡來。頻道聲音大概不能不轉到極大,因為隔鄰的、對門的、樓上樓下的電視聲形成強大的聲網,不開極大就聽不見自己的電視。

「你覺得很吵?」卡碧說:「現在已經算很好啦。我小的時候,有電視的人不多,街坊上有電視的人家就把電視放到陽台上,對著街上播送,大家一起看。不看不行,不聽更不行。幸好那時候只有一個頻道,家家都發出一樣的聲音。現在卻不成,你得壓過別人的聲音才聽得到自己的。」

不曉得從哪裡傳來歌聲,透過麥克風的擴大,像電流一樣一波一波傳來。

「吵死了,」卡碧的母親搖搖頭,「吵了三天三夜,好像是暑期什麼遊樂會的。」

從窗口望出,操場那頭似乎有萬人攢動,在享受聲與色的熱鬧。

「我們以色列人啊,吵歸吵,就是愛熱鬧,」母親換了語調,「愛鄰居,愛家人,愛朋友,愛大家一起吃飯、看電視,愛擠來擠去……」

這一張織毯真美。粗糙的紋理,似乎還講著沙漠與駱駝的故事。褐色的樹幹上織出鮮綠的葉子,葉子邊飛著彩色的鳥。在方舟中躲洪水的諾亞曾經放出一隻鴿子,見牠銜著一枚葉子回來,就知道水已經退了,讓萬物重生的泥土已經冒了出來。織這張毯的人,是在回憶諾亞的故事嗎?

「五百塊美金,馬上賣給你!」留著小鬍子的小販很果斷地說。

我愛在耶路撒冷的小市場裡買一張諾亞的織毯,但是卡碧說過,講價是國民義務。

「一百塊。」我回價,依照卡碧指示作出果決的樣子。

「一百塊?」小鬍子很痛心,很不可置信地掀起毯子,「這麼美麗的東西才值一百塊?」

我也要心碎了,是啊,這麼美麗的東西,怎麼只值一百塊,但是我的腳在往外走。

「回來回來,拜託拜託,有話好商量嘛!別走別走──」他很快抓住我的手臂往店裡拖,敏捷地拉出另一張織毯,也有綠葉與鳥,但顏色比較暗淡。

「這一張賣給你,三百塊,只要區區三百塊!多給我一毛都不要。」

「我要原來那一張,一百塊。」這還是卡碧面授的指示。

「小姐,」小鬍子很痛苦地閉上眼睛,「你知不知道,織毯工人要吃麵包?他還有很多個小孩要吃麵包?我有五個小孩,我也要吃麵包,孩子也要……」

「一百五十塊!」我說:「我也要吃麵包。」

他眼睛一亮,伸出四個指頭,「四百?」

「一百五。」

「三百五?」

「一百五。」

「兩百,兩百就好了。真的,兩百我跟我的孩子就有麵包吃了。」

我嘆了一口氣,給了他一百八。扛著我的綠葉與鳥走出擁擠的市場,走進一條石板路,是名叫「耶穌」的那個猶太人曾經背著十字架、血滴在石板上的那條路。黃昏的太陽把城牆的影子映在窄窄的路上,一個全身披著黑衣的老婦人坐在陰影中織繡。