杨喜成 | 河南村民杨喜成的狱中来信

編者按:這是河南農民楊喜成2007年寫給艾曉明教授的信。楊喜成是协助艾曉明在河南采访并接受采访的艾滋病感染者之一。選自艾曉明專欄文章:《一万封信》:中原血疫背后的声音 ——悼念高耀洁老师之一。在《波士頓書評》重新發表時,艾曉明教授特別做了校對,糾正了原信中的錯別字和標點符號。這封信的寫作者雖然只有初中文化,卻寫出一篇最棒的文字,故將這封信特別收入文學欄目。

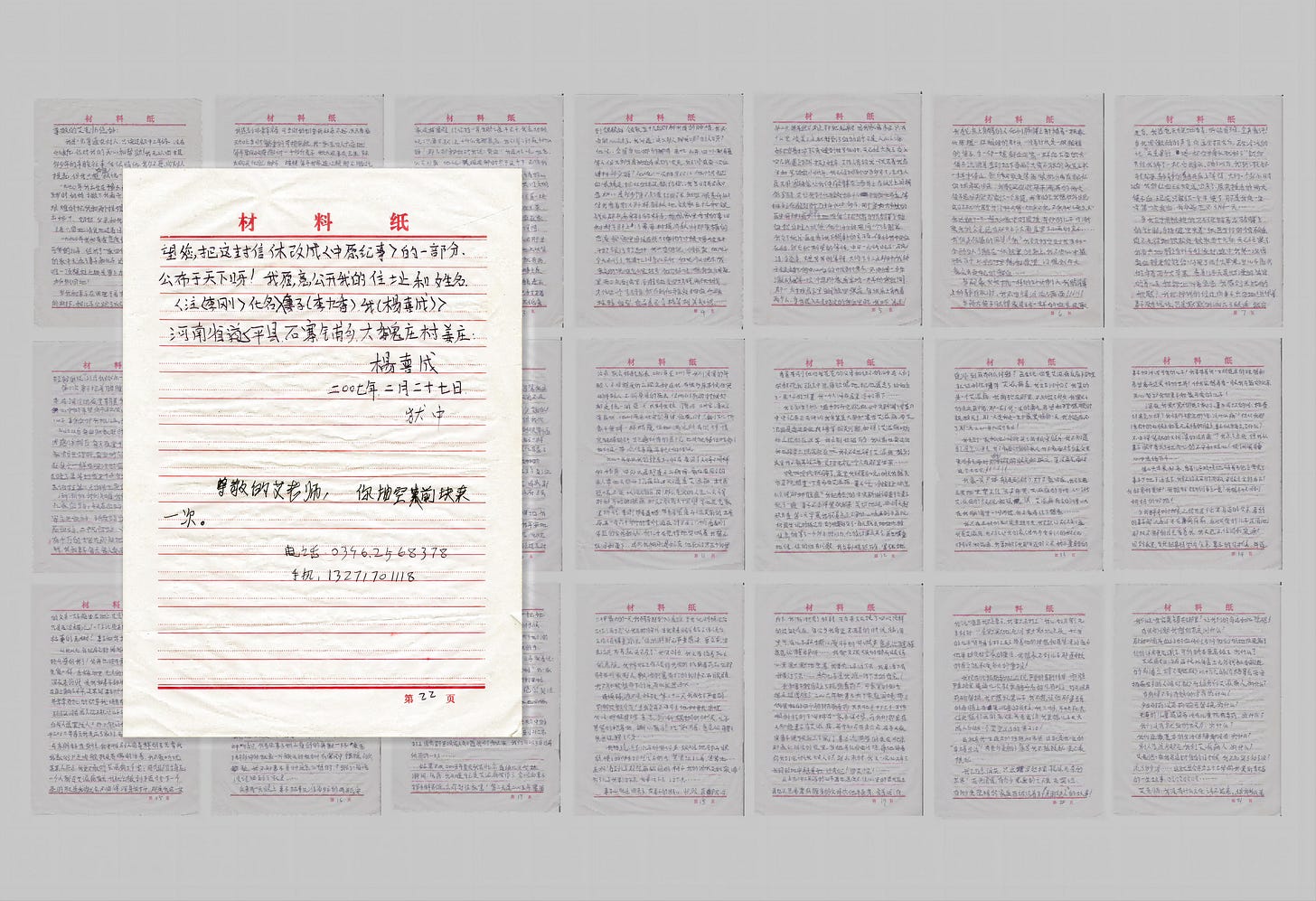

被拘留村民杨喜成的来信,长达22页

*艾曉明注:以下是按原信录入的文档;今天我重新做了校对,改正了明显的错字,修改了个别标点。

尊敬的艾老师您好:

我是一名普通的农村人,只读过初中二年级,没有什么文化。你对我的关心和帮助,我无以回报。多少年的辛酸往事,爱恨情仇我从不愿向别人提起。但我只想向您叙说一下我一生的悲惨故事!

1970年我出生在豫东南一个普通的农民家中,五岁时妈妈撇下我,离开了这个世界。奶奶、父亲艰难地把我和两个姐姐抚养成人,后来两个姐姐出嫁了,奶奶,父亲和我成了一个三代人的三口之家,守着六亩地,清贫地过着日子。

1990年我和李香恋爱结婚了,并于当年有了我们可爱的儿子,组成了一家四代的五口家庭。原就贫困的家中又添了妻子和儿子,还是六亩地,对我这个家中唯一的顶梁柱无疑是雪上加霜。直至1995年,妻子、儿子才分到田地!

我和妻子在田里干着农活,把儿子放在地头的树下;儿子会跑了,在我背上叫爸爸,这时候,我感到非常幸福。可当时奶奶重病卧床不起,天天看病又加上繁重的苛捐杂税,家里很难。我一家五六口人六亩地,每年要向政府缴纳一千多斤麦子,秋天还要交玉米。除了去购买化肥、种子、播耕,每年我家连口粮都不够吃,还欠了村里很多提成款。看着卧床不起的奶奶和年幼的儿子,我是一筹莫展。

1992年,奶奶终因无钱得到医治,离开了人世。看着渐渐成长的儿子,面对连饭都吃不饱的情况下,我决心要改变这种状况。我厚着脸皮向别人借了二百块钱,要去广东打工。临走那一天,我抱着儿子说:“儿子,我一定要让你过上好日子,爸爸出去给你挣钱去!”含泪向妻儿挥手告别,我充满豪情壮志登上开往南方的列车。

可那时正处于打工的高潮期,各个厂家都是人满为患。流浪十几天后而未能找到工作,我只好向老乡借了五十元钱买了张车票,伤心地回到家中。原就困难的家庭,这时越发艰苦!

就在这样的情况下,有人找到我,对我说:“你的家这样困难,给你指一条生财之道,干不干?”我急切地说:“只要不犯法,干什么我都愿意。”我又问:“到底干什么呀?”那人神秘地地对我说:“卖血。”我连忙说:“血怎么可以卖?”他说:“现在时兴干这个了,不信我明天带你去看看就知道了。”

第二天我带着试试看的心情和他到市防疫站,首先映入眼中的是大门上的牌子,上有“献血光荣”几个大字。门旁地上也立着一块牌子,我走过去仔细观看,上面写着:“献血光荣,抽血可以促进新陈代谢,预防疾病。血像泉水一样越抽越旺……”等等献血对身体有益的词语。走进院内一看,人山人海,最少也有两千人在那里晃动着。我问他:“这么多人都是卖血的?”他点头笑道:“这些人卖血都卖发财了,就是这个院里就有两个血站。”我问:“哪有两个?”他说:“你看这楼上是市防疫站,楼下是市中心血站。” 楼上楼下出来的人群,他们都是一只手捂着另一条胳膊,手缝里夹着或嘴里衔着一张纸条,到领款处领取五十元。看着他们脸上那种兴奋的神情,我不由得心动了。我问到:“这么多人都是哪儿的人呀?”他说:“全国各地哪儿的都有,东北、山东、四川、新疆等地……但大部分是附近各县的农民。”我又问:“这卖一次血得抽多少呀?”他说:“一次抽 800cc,他们只把血浆提走,把血球还输给你。”

我当时并不知道800cc是多少,更不知道红血球和血浆是什么。但我看着别人那样兴高采烈的样子,想想家里受苦的妻儿和村干部上门索要村提成款时那种蛮横的态度,还有家里因没有钱,仅剩的口粮又要被村干部强行拉走时,我兴奋地说:“咱也卖!”他说:“今天不行了。”我连忙问怎么不行,他说今天晚了。我丧气地说:“这怎么还挂号?”他介绍说:“想卖血得夜里两三点到这里,到挂号处交四块钱,两张相片,才给你一个号码条。然后到化验处抽血,化验,检验血型,血品是否合格等……”

带着照片,我两点钟就起床了。因我家离市区只有十公里。凌晨三点就赶到了血站,这时已是人山人海。好不容易排队夹缝到挂号处时,天已经大亮了。我交上四元钱,递上照片,报上姓名,工作人员给我一张写着我名字和号码的小纸片,我已经排到四百多号了。工作人员又用圆珠笔,让我伸胳膊在上面写上与纸片同样的号码,这才让我到化验处排队抽血化验。等排到化验处时已上午九点多了。这里有两个穿白大褂的医生,他们用玻璃注射器不停地在每个排队者的胳膊上抽血,然后推入试管,他们始终用的是同一个注射器。我交了纸片,医生看了我胳膊上的号码,便给我抽血化验。

然后我就满怀期望地等待,中午一元钱吃了一碗清汤面条,又是苦苦等待。大约下午三点多时,我终于被楼下的中心血站喊到了名字,不由得一阵激动。我第一次冲进采血间,那一大排房子里,每间放四张床,每张床上躺着两个人。当我进入被指定的采血室时,我吓呆了!那地方简直像屠宰场一样,我看见床上躺着的人,胳膊上都插着一根像火柴棍一样粗细的针头,顺着针头就是一根粗粗的管子,手一伸一握,鲜血向箭一样向下面的大袋子流淌着,直到把下面两个大袋子胀得像皮球一样才停止。然后血袋被取走,等离浆机分离后,把红血球再还回来。我看见还血时,原来满满的两大袋子还回来时,却剩下一个半袋。我害怕了,我想往外跑,这时就听医生生冷冷地大骂:“你采不采,不采就滚出去!”我迟疑了一下,想起家中的困境、年幼的儿子、日渐衰老的父亲,还有那天上下大雨、屋里下小雨的房子……我低声伤感地回答:“采。”我被指定与另外一个陌生人合躺在一张狭窄的床上,不由心中感慨万千,以前的理想和愿望,没想到今天竟会去卖自己的鲜血……

当那像火柴棍一样的针头刺入我胳膊上的静脉时,我泪流满面!!!!!!

两大袋子胀得像皮球一样的血被取走,我感觉天旋地转,呼吸困难,全身冒汗!我用微弱的声音向医生报告后,医生冷冷地说:“这是晕针,喝一杯白糖水就好了。”然后他去给我端了一杯白糖水,喝了以后,我渐渐好转起来,静静地躺在床上等待。大约一个多小时以后,我的红血球被送回来了,原来提走的两大袋子血,现在只剩下一个半袋了,那是我这一生中第一次卖血,我永远忘不了那一天……

我的左手用粗糙的卫生纸按着右胳膊上的针眼,手指缝里夹着一张医生给的领款条,迫不及待地去领款处领取了五十元。这时天已经黑了,我高兴地骑上自行车往家赶,途中我第一次用卖血挣来的钱给儿子买了两个大苹果。儿子高兴地拿着两个大苹果,甜甜地叫着爸爸,看着他天真烂漫的笑容,我感到无比的欣慰!我兴奋地把挣钱的经过向妻子讲述着,妻子没有说话,只是默默流出了眼泪,然后她轻轻地说:“以后我跟你一块去卖血。”

第二次,妻子抱着酣睡中的儿子坐上我的自行车,在深冷的夜里朝着我们的理想、朝着我们心中的希望,向市区出发。就这样,我采血时,妻子抱儿子,妻采血时我抱儿子,我们走上了不归路!

从此以后,卖血的人就像赶时代潮流一样在我们周围遥相呼应。每天夜里十二点以后,就能听到大家相互呼叫,卖血的人就像车水马龙,像赶集会一样在深冷的夜里向市区进军。有时去晚了,要等到夜里十点多才能采上血,等采完血,又该挂第二天的号了。卖血,成了我们唯一的出路!

渐渐的我们知道,我们小小的市区内竟有九家血站:铁东血站、军医院两个血站、军分区血站、防疫站血站、中心血站、卫生局血站、二院血站、中医院血站,每天都有千万大军在那些地方涌动!为了多挣钱,我和妻子每天每人卖血两次或三次。我们每天穿梭于九个血站之中,披星戴月。后来我妻子每次采血就出现晕针的危险,看着妻子那娇小瘦弱的身体,为了年幼的儿子,我不忍再让妻子去卖血了。就这样,我自己又担负起全家的重任,在九个血站之间活动。有时转氨酶升高,血不合格,只要给血头送十块钱还可以采血。我自己办了多少采血证,我都不知道了。我卖了多少次血,我更记不起来了。但我只知道我卖出的血,要超出我自己体重的几倍。

从那时起,“胳膊一伸,别上一针,胳膊一蜷,五十大元”,还有“九十年代不平衡,卖了血交提成”这些歌谣就在我们这一带流传着。为了卖血起早贪黑,为了卖血雪雨无阻。就这样,我的家庭渐渐有了起色。可各个血站的血袋子越来越大了,我原本壮实的身体也越来越垮了。多少次晕倒在采血床上,多少次晕倒在回家的路上,我都又坚强地站起来。因为家里还有妻子、儿子,他们望眼欲穿地等着我……

从那时起,我经常出现一些高烧、腹泻等疾病。但只要经过治疗,马上就会好起来。然后我又迫不及待地赶往各个血站。为了卖血,我喝了多少盐水!为了卖血我吃了多少药,打了多少针!但我为了心中的希望,为了妻子,为了儿子,我感到很幸福。

1994年秋天,血站被关闭了,我感到自己像失业了一样。可1995年春天,有四五家血站又开业了。卖血不用化验了,不用挂号了,只要人去到那里就可以采血。而最好的还算是铁东血站,这样我们白天在其他血站卖了血,晚上还可以去铁东血站再卖一次,因为那里只在夜里采血。到最后,血站终于被政府强行关闭了。

1995年秋天,我的妻子、儿子分到了田地,我家再也不像以前那样困难了。就这样,我平安地度过几年的日子。这期间,我和妻子经常出现低烧、头疼、腹泻、带状疱疹等症状。但只要经过及时治疗,又会好起来。2000年至2001年,我们周围的年轻人不同程度地出现这种症状,有很多原本很壮实的年轻人不明原因地死去。但他们死的时候都是统一的症状,长期发热、腹泻、口腔溃烂等。他们原来壮实的身体,临死时只剩下几十斤,像干柴棒一样枯瘦。他们花完所有的钱,借完能借的钱,跑遍所有的医院,也没能留住性命!我们这一带流传着瘟年轻人的传说。

2001年秋,我的邻居好友李刚又得了同样的怪病,他四处求医却查不出病因。最后,李刚的家人带他去郑州防疫站,这才知道是艾滋病。村民恐慌不定,议论纷纷:刚那么老实的人,怎么会得那种可怕的脏病?村民不敢前去探望,李刚他花完家里所有的钱,带着遗憾、带着希望离开了这美丽的世界。原来一百六十多斤的李刚,临死时不到六十斤。我看着刚他年迈的父母和幼小的儿女悲惨地哭喊着,禁不住泪如雨下。因为我和李刚是好友,他死时才三十多岁。李刚他白发苍苍的父母和幼小的儿女,在人们的歧视和孤立中悲痛欲绝地把他送走,给他立了一座小小的坟墓,我一个人闷在屋里,泪如雨下……

我不知坐了多久,随手打开电视机,中央台“新闻调查”栏目的记者正在讲述我市某县大面积爆发艾滋病,而艾滋病是通过卖血传播等,还讲得了艾滋病以后出现的症状等。我惊恐万分,我以前也卖过血,我也经常出现这些症状,我会不会也得了艾滋病?想到这里我不敢再往下看,关掉电视一个人在那里发呆……

晚饭没吃我就睡了,夜里我对妻子说:明天我想去市医院检查一下,我是否有艾滋病。妻子说:“净瞎扯,你怎么会得那种脏病?”我把看到的中央台新闻调查给妻子说了一遍,妻子不由得紧张起来,关切地说:“你明天赶快去查。”

村民楊喜成(左2)和他的朋友們。攝於2006年。

第二天早晨,我怀着忐忑不安的心情,来到市医院,和医生说明情况后,到收费处交了一百元钱去抽血化验。我焦急地等了一个多小时,化验结果出来了。医生慎重地说:“你的血有问题。”我紧张地追问:“到底有什么问题?”医生说:“你是艾滋病,反应阳性就证明你携带艾滋病毒。”我立刻明白了,我真的是一个艾滋病人。我瘫软在那里,不知过了多久,我默默地走出医院,那一刻,我一生的勇气、希望和理想顿时被粉碎了。那一天是我这一生中最黑暗的一天,我永远忘不了那一天——2001年9月15日!

我走到一家私立小诊所,买了两瓶安眠片。我不知道自己是怎么回去的,我不敢面对我的家人,我不敢面对乡亲父老,更没勇气面对那种歧视的眼光和孤立,我没勇气面对这个社会!!!!!!

我像一具尸体般走到村口,却又不敢回家。我钻进玉米地里,禁不住失声痛哭。艾滋病的可怕、人们对艾滋病的歧视和恐惧,我又不敢再往下想象……

我只有尽快死亡这条路可走,我不能让别人知道我是艾滋病,我不能让我的家人因我而受别人的歧视、嘲讽和远离。我要撇下我那年迈的父亲、娇小柔弱的妻子和活泼可爱的儿子!我要带着我一生所追求的理想和希望离开这美好的世界!但我还想再看一眼我年迈的父亲、关心爱护我的妻子和最可爱的儿子!

深夜,我默默地进了家门,妻子关切地问:“检查结果怎么样?”我强作镇定地说:“没什么病!”但从我那浮肿的双眼上和毫无表情的脸上,妻子似乎看出了什么?她不由得紧张地又问:“真的没病?”我点了点头,但我从妻子眼中看出了她内心的不安和担心。我倒头装睡,心中思绪万千……

第二天早晨起床,看着儿子欢快地背着书包上学去了,妻子下地干活去了。我拿出昨天买的两瓶安眠片全部吞下!我好累好累呀!我想好好地睡上一觉!我想尽快回到妈妈的怀抱!

当我醒来的时候,已经在医院里。年迈的父亲、柔弱的妻子都流着泪守在病床前,床头可爱的儿子用他那双不解的目光看着我。我又忍不住泪如泉涌!回到家里,我把实情告诉父亲、妻子,年迈的父亲一下子瘫坐在地上,足足有半个多小时没有站起来,只是老泪横流!他一下子比原来苍老了许多,就像一棵枯萎的老树!妻子和我抱头痛哭!

从此以后,我把自己封闭起来了,我再也不是原来那年轻气盛的我了!我再也没有勇气面对别人,我就像一只老鼠一样,在庄稼地里、无人的河沟里、阴暗的角落里。深夜来临时,是我和妻子纵情悲泣的好地方!我在床上躺了半年,这期间,妻子对我百般爱护,细心照顾,并常常耐心地劝导我:“看在年幼的儿子面上,你不能倒下!孩子还没有成人,你不能让儿子没有爸爸!你不能让老父亲白发人送黑发人!你不能让我没有丈夫。”

2002年春天,我走出了家门,可我不敢与别人说话,不敢与亲朋好友交往,我害怕别人用异样的目光看我。我像行尸走肉般残延苟喘地活着,我不敢听说某某人死了,我更不敢听艾滋病三个字,因为那时每死一个人都与艾滋病有关。我随时都会想到,下一个死的人就是我,这时我就不由得浑身发抖。那是我这一生中活得最痛苦、也最提心吊胆的日子!

2004年1月份,国家派来工作组在我县搞艾滋病大普查。县防疫站工作人员在我们那里号召既往有供血史、输血史的人群去抽血化验,我和妻子躲进玉米地里抱头痛哭!工作组人员多次找我动员化验时,我避而不见,更不敢前去抽血普查。因为我知道我已经有了艾滋病,我不敢想象被普查出来后会有什么样的结果!最后在工作人员细心劝导下,我和妻子鼓起勇气去县防疫站,接受普查化验。几天后,防疫站打电话来,让我和妻子过去。当工作人员告诉我们夫妻两人均是艾滋病感染者时,妻子那娇小的身躯微微发抖,却很镇定,但对我来说无疑是晴天霹雳。从妻子那悲痛欲绝的神情中,我看见她娇小瘦弱的身躯一下子衰老了许多许多,就像一片秋天的树叶,在寒风中摇摇欲坠。我不知妻子当时是怎么想的,我们一句话没说回到了家里……

后来一天晚上,妻子把事先准备好的两瓶安眠片悄悄地全部吞下了。我发现后,立即和儿子把她送到医院抢救。当妻子微微睁开眼睛的时候,我和儿子正守在她床前。我轻轻地对妻子说:为了我们的儿子,我们一定要坚强地活下去。妻子紧紧拉着我的手,微微点了点头,却已是泪流满面!懂事的儿子哭着说:“妈妈,你不能撇下我,你不能让我没有妈妈。”我一家三口紧紧地抱在一起,失声痛哭。那时候我们害怕黑夜,因为黑夜降临我和妻儿悲痛欲绝地哭泣。那撕心裂肺的痛苦呻吟,我至今不敢想象,也不想去想象……

后来,为了逃避现实,为了生活,为了刚上初中的儿子,我和妻子撇下更苍老的父亲,到北京打工。那里没有人知道我们秘密,我们可以隐瞒所有的一切……

好景不长,2005年夏天,我在北京连续几天发热、胸闷、头痛。我知道自己是艾滋病发作了,含泪向妻子挥手辞别,立即赶往家乡!第二天是2005年暴雨下得最大的一天,我骑车赶到防疫站。当我说明情况后,工作人员立即让我去拍胸片。我拿着胸片给工作人员后,他慎重地说:“你的肺部已严重感染,要立刻回去治疗,否则就来不及了。”我很明白,我又面临着死亡的危险。我揣好工作人员给我发的抗病毒药品,立即骑车往家里赶去。瓢泼的暴雨打得我睁不开眼睛,我不知顺脸而下的是雨水还是泪水……

连续输液不见好转,第二十二天,我发生了严重的药物过敏反应!我全身不由自主地抽搐、高烧、发冷、呼吸困难。当我意识渐渐模糊的时候,儿子紧紧地抱着我,撕心裂肺地哭喊着:“爸爸你醒醒,你醒醒呀……”

我隐隐听到儿子的哭叫声,艰难地睁开眼睛,慢慢地伸手拉住儿子的手,紧紧地拉着……是啊,看到儿子那悲痛欲绝的样子,我的泪水又如泉涌!为了儿子我要活下去,我要活下去,活下去……

妻子从北京回来了,在妻子的精心照顾和医院治疗下,我渐渐有了好转。可后来又出现了四次同样的过敏反应,每次当我昏迷不醒的时候,脑海里总有儿子那的哭喊声:“爸爸你醒醒,爸爸你醒醒呀……”我都又坚强地睁开眼睛,心里默默地念着,我要为儿子活下去,我要活下去……因为儿子是我唯一活下去的信念!

我和妻子都服上了抗病毒药品,可家里的生活越来越困难了。2006年秋,妻子为了家庭困境,带了伪装好的四个月的抗病毒药,又去北京打工了。工作顺利找到了,安排在一家当保姆。可我们那里有人知道妻子有艾滋病,并告知劳务公司,在当天夜里妻子便被赶出了家门。妻子泪流满面地走在北京那豪华阴冷的夜里,她用公用电话悲痛地哭着向我说被人轰赶出来了。我又一次心碎了,我只能安慰她说:“回来吧!回来吧!”

正上初中二年级的儿子再也忍受不住心理的巨大压力,再也不忍看重病缠身的父母为他操劳。他含着泪向我说:“爸爸我不上学了,我要出去打工。”我心如刀割,无言相对,只是默默地流泪,默默地点头。十六岁的儿子背井离乡打工走了,带着他的理想和愿望漂泊他乡。他要担负起全家的重任,我想象不到儿子那柔嫩的肩上能承受多大的重担!

我现在吃抗病毒物,已出现严重的毒副作用,肝脏严重损害,连续几次转氨酶升高好几百以上,可又没有药物替换。我不想拖累儿子,我不想让他肩膀上有更沉重的负担,我只想尽快死去。但我还想给我的老父亲养老送终,我更想儿子长大成人,做一个堂堂正正的男子汉!

这就是我一生追求的理想和希望,这就是我一生的“幸福生活”!有更多更多的痛苦,我不想提起,更不敢想起……

我已万念俱灰,只求早些摆脱这无奈的世界!在我周围,有多少冤屈的亡魂在哭泣,有多少更悲惨的家庭在诉说着那“美丽动人”的故事!我们这一生究竟错在哪里,让我们的命运如此悲惨?

有很多问题我想向苍天问:为什么?

以前那些开血站的血头们,如今他们的地位更高了,住的洋房更气派了,开的轿车更高级了,为什么?

艾滋病专业治疗医院以每盒三元多钱私自购进的多潘立同(麦哒林),以十六元的价格冒充西安扬森生产的(吗叮林)开给我们艾滋病人,为什么?

有病得不到有效的治疗,为什么?

产生耐药没有药物可替换,为什么?

无辜的儿童感染者没有儿童抗病毒药,为什么?

我们没有就业的权利,为什么?

我们连最基本的生活保障都没有,为什么?

别人总是歧视我们艾滋病人,为什么?

艾老师:在我写这封信的时候,我不知哭了多少次,流了多少泪……这就是今年才三十七岁的我美丽幸福的一生故事,哈哈哈哈……

艾老师:我没有什么文化,词不达意,但我多么希望您把这封信修改成《中原纪事》的一部分,公布于天下呀!我愿意公开我的住址和姓名:

注:李刚(化名),妻子(李九香),我(杨喜成)

河南省遂平县石寨铺乡大魏庄村姜庄

杨喜成

2007年2月27日狱中

尊敬的艾老师,你抽空闲快来一次。

电话:03962568378

手机:13271701118

(*后面这两行字墨迹不同,我推测可能是喜成的妻子加上的。原文是“你抽空前块来一次”,从字迹中可见其焦虑。)

考虑到杨喜成的意愿,我们在《中原纪事》碟片的封内印出了他的来信。设计:海涛

2023年12月13日于武汉

艾晓明 | 《一万封信》:中原血疫背后的声音 ——悼念高耀洁老师之一

编者按:2023年12月10日,高耀潔去世。因拍攝紀錄片《中原紀事》與高耀潔相識的艾曉明教授寫下這篇紀念長文。紀念長文由一篇書評、一篇悼文、一封來信和兩個後記組成,將它們串聯起來的是艾曉明對高耀潔的回憶。但在他們共同的記憶中,最深刻的記憶是那些艾滋病患者和他們的苦難。 艾晓明曾希望高医生在《一万封信》的修订版中收入这些信,未能如愿。艾教授说:“我查找十多年前的书信资料,一晃一天就过去了。但是回顾过去,的确是很必要的。我们是与高老师同处过一个时代的人,纪念高老师,也是回顾自己的过去并且思考余生之意义。”

thanks for sharing