艾莉克斯.馮.藤佐曼|塑造歷史:《被推到的偶像》導論

編者按:歷史人物的雕像在相關討論中舉足輕重,因為它們觸及到那些二元對立,這些對立並非關於歷史本身,而是關於我們如何透過歷史看待自己:光榮或恥辱、善或惡、英雄或壞蛋。雕像記載的不是歷史,而是歷史記憶。雕像反映某人在某個時間點認為我們該有的想法。設立一尊雕像是有力的象徵,拆除它也是。

二○二○年破除偶像風波的效應,在書寫的此刻依然有感。雕像設立或拆除的新事蹟無疑將持續浮現,然而隱含的主旨不變:它們全都跟歷史記憶的建構與疑慮有關。我們生活在兩極化的世界,歷史時常泛政治化、甚至被當成武器;言論與思想自由蒙受威脅,儘管這並不總是備受新聞和輿論關注;現在,謊言用不到一秒鐘就能傳遍半個地球。誰來定義記憶、如何定義記憶的難題,對於我們是什麼樣的社會至關重要,這也關乎著我們希望成就什麼樣的未來。

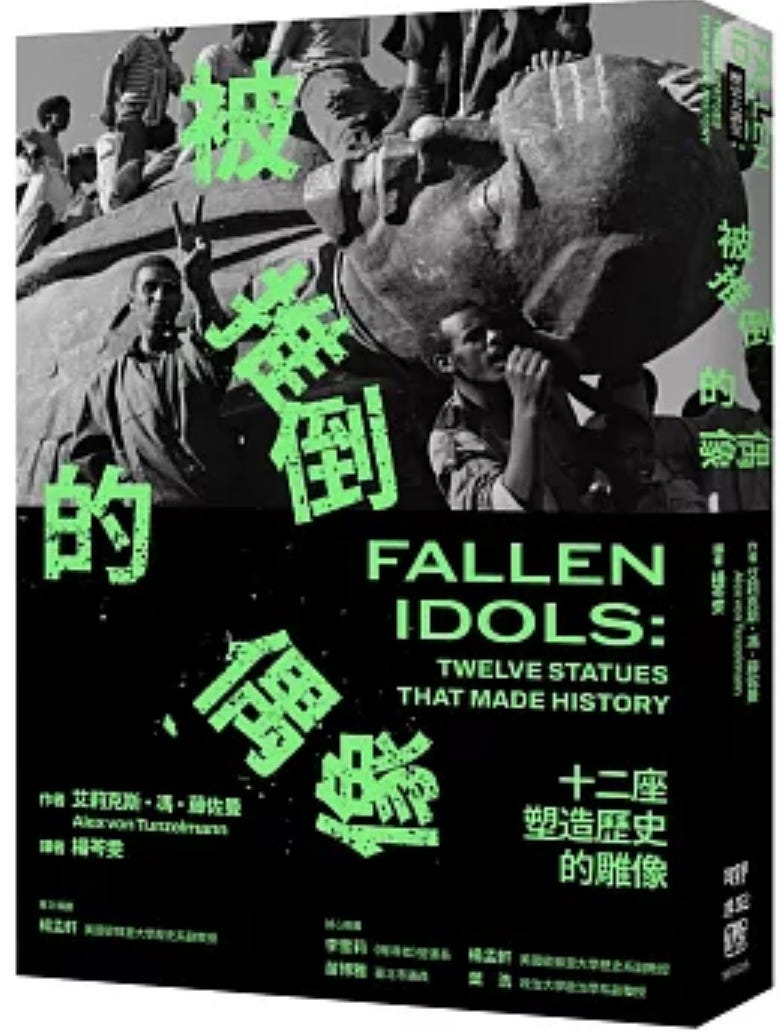

本文為艾莉克斯.馮.藤佐曼一書《被推到的偶像》台灣譯本導論部分,出版社聯經出版授權刊發。

這是一本關於我們如何塑造歷史的書。我們以許多方式記憶過去,藉由歌曲、韻文、電影和電視節目、藝術、器物、展覽和慶典,在虛構與非虛構寫作、政治宣傳、軼事、笑話裡訴說我們的故事。本書探究歷史敘事中易引起爭議的一種特定形式:雕像。從字面意義而言,雕像有意使過往成為定局。然而我們即將明察,那並不永遠奏效。

在二○二○年非同小可的破除偶像(iconoclasm)浪潮下,世界各地皆有雕像被拆除。以前發生過類似的浪潮,好比在英格蘭宗教改革、法國大革命、蘇聯解體等期間,然而二○二○年的破除偶像是全球現象。「黑人的命也是命」(Black Lives Matter)抗議者毀損並拆除蓄奴者、南方邦聯人士與帝國主義者的雕像,地域跨越前帝國強權及其前殖民領地,從美國、英國到加拿大、南非、加勒比海地區、印度、孟加拉與紐西蘭。愛德華.柯爾斯頓(Edward Colston)在英國布里斯托被拋入港口;羅柏特.E.李(Robert E. Lee)在維吉尼亞州里奇蒙遭塗鴉;克里斯多福.哥倫布(Christopher Columbus)在明尼蘇達州被拆除、在麻薩諸塞州被砍頭、在維吉尼亞州被丟進湖裡;比利時國王利奧波德二世(King Leopold II)在安特衛普遭放火焚燒,在根特被潑紅漆;溫斯頓.邱吉爾(Winston Churchill)在倫敦被噴上「種族主義者」的文字。

有些人擔心這會成為一股狂潮。在美國,邦聯人士的雕像長久為公眾抗議焦點,但沒過多久,國家象徵與改革派人物的雕像也遭到攻擊。抗議者在威斯康辛州麥迪遜拆毀紀念女權的前進銅像(Forward Statue),另一群人則把矛頭指向廢奴主義者。位於紐約州羅徹斯特的廢奴主義者弗瑞德里克.道格拉斯(Frederick Douglass)銅像遭人從基座徹底敲除:不確定犯罪者是否為迷糊的反法西斯或法西斯主義者,藉此報復邦聯人士與蓄奴者的雕像遭移除。丹麥哥本哈根的美人魚雕像被噴上「種族主義魚」的文字。那一次大概只是惡作劇。

時任美國總統的唐納.川普(Donald Trump)帶頭反彈,他簽署一項行政命令宣告:「許多落實及支持這些行動的暴徒、縱火犯與左翼極端人士,擺明自認為意識型態擁護者——好比馬克思主義——而那些意識型態號召摧毀美國政府體制。」這項命令反覆重申,破壞聯邦資產的人恐將面臨十年刑期。「個人與組織有權和平倡議移除或興建任何紀念碑,」這項命令論斷,「但是沒有個人或團體有權強力破壞、毀損或移除任何紀念碑。」

川普造訪拉什莫爾山國家紀念公園(Mount Rushmore),據南達科塔州州長克利斯蒂.諾姆(Kristi Noem)描述,川普對她說,他的夢想是讓自己的臉刻在山上,與喬治.華盛頓(George Washington)、湯瑪斯.傑佛遜(Thomas Jefferson)、狄奧多.羅斯福(Theodore Roosevelt)和亞伯拉罕.林肯(Abraham Lincoln)作伴。「我開始大笑,」她說,「他沒在笑,所以他完全是認真的。」川普在推特(Twitter)回應,否認他曾如此提議,隨後在同一個句子中重提:「這是失敗的@nytimes和沒信用的@CNN報導的假新聞。從來沒有提議過這件事。不過呢,基於在前三又二分之一年完成的太多事,可能超越其他總統,這在我聽起來是個好點子!」

時任英國首相的波里斯.強生(Boris Johnson)也在推特表示:「那些雕像教我們關於過去的事,以及過去的種種錯誤。拆除它們是在對我們的歷史說謊,並使往後世代的教育變得貧乏。」保守黨政府宣告將修正刑事損害法,使得在英國破壞戰爭紀念碑的任何人同樣可能面臨十年刑期。

博物館和市政當局也迅速回應,儘管採取的方式往往不同。販奴者柯爾斯頓銅像遭拆除的隔天,倫敦碼頭區博物館(Museum of London Docklands)撤下館內另一位販奴者羅柏特.密利根(Robert Milligan)的雕像。位於紐約的美國自然史博物館(American Museum of Natural History)宣告,大門外的狄奧多.羅斯福騎馬像將移走:這座雕像數十年來惹人非議,因為羅斯福由一位美洲原住民和一位非洲人撐扶,兩人皆扮演下屬的角色。在一位毛利人(Māori)耆老指責約翰.漢密頓(John Hamilton)上校是「殺人混蛋」後,以他命名的紐西蘭漢密頓市移除他的雕像。

在美國和英國,右翼的共和黨與保守黨政府把這視為掀起「文化戰爭」的機會。他們自我定位為本國文明的捍衛者:自詡為最後一道防線,要對抗粗俗行徑與「政治正確」——或愈來愈常說的「覺醒」(wokeness)。二○二○年九月,英國文化大臣奧利弗.道登(Oliver Dowden)去函博物館,語帶威脅地表示它們若採取「社會運動或政治催生」的任何行動,就要刪減補助經費。美國總統川普採取進一步行動:「兩個月前我在拉什莫爾山國家紀念公園說過,他們樂得想拆掉,而且是快快拆掉,而那絕不會發生,左翼文化革命的目的是顛覆美國獨立革命。」他宣布成立一七七六委員會(1776 Commission),意圖提倡「愛國教育」,也誓言打造一座新的雕像園地,名為國立美國英雄園(National Garden of American Heroes)。

雕像難道真有這麼了不起?我們大多數生活在城鎮的人,可能天天路過這些石頭和金屬堆而沒想太多,或者根本沒想過它們的身分和意義。理所當然,我們也許喜歡更逗趣的雕像,例如台灣台北市好似半沉於路面下「游泳」的河馬塑像。然而論及某位老紳士騎在馬背上的典型雕像,你問二十個路人他是誰,可能結果是沒有一個人說得出正確答案。如同奧地利作家羅柏特.穆齊爾(Robert Musil)的觀察:「這世上沒有事物像紀念碑這麼不顯眼。」

可是顯然有些雕像確實事關緊要,因為當它們被拆除時,世界領袖宣告實施嚴厲手段保護它們。在某些情況下,雕像代表的意義超出石塊和金屬塊——或許那群河馬不算在內。雕像是個體的象徵:它們的象徵意義可能跨越了世俗與宗教間的界線。雕像被視為代表那些個體,與此同時,也代表著國家、文化或族群認同。因此,質疑緬懷對象的任何缺失,彷彿是在質疑國家本身的缺失。如我們所見,美國總統川普就反覆強調拆除雕像可能導致美國覆滅。

自一九九○年代起,「文化戰爭」一詞用來描述區隔傳統價值與進步價值對立支持者的兩極化議題。從表面上來看,二○二○年對雕像的攻擊依循此種模式:替拆除雕像抗議者助陣的那群人大多偏年輕、更傾向社會自由主義,厭惡破壞行為的人則通常較年長與保守。

但假使你更深入探究,雕像議題比這複雜得多。二○一四年列寧像在烏克蘭各地遭拆除,以及二○○三年巨大的薩達姆.海珊(Saddam Hussein)像在伊拉克被拉下時,眾多年長的西方保守人士歡欣喧騰,一些較年輕的進步人士則對於慶祝卻步。當伊斯蘭國(Islamic State of Iraq and the Levant, ISIL)在二○一五年摧毀敘利亞帕米拉(Palmyra)的古老雕像,人們不分政治光譜一律加以譴責。這些事件的回應者,到了二○一六年至二○一七年及二○二○年邦聯人士和蓄奴者成為焦點時,其中許多人反應迥異。雕像並不中立,也非與世隔絕。我們對雕像的反應取決於它們的紀念對象,誰是設立者、誰是捍衛者、誰又是拆除者,以及背後的原因。「文化戰爭」二元論是媒體就此議題製作三分鐘鏗鏘片段的簡單方式,但它模糊了世界各地社會何以樹立、鍾愛、痛恨並拆除雕像,藉此為自我發聲的引人入勝的歷史。

公眾常透過文化戰爭的視角談論歷史。你對祖國的歷史感到光榮或恥辱?你的國家是善或惡的勢力?特定的歷史人物是英雄或壞蛋?這些問題激怒大批歷史學者,因為它們完全無法幫助你從史學的角度去理解歷史:它們關乎你當下的個人感受。理所當然,你想對歷史有何感受是你的自由,但它們絲毫不影響真正發生過的事。如同倫敦大學瑪麗王后學院歷史系教授金.華格納(Kim Wagner)的評論:「歷史學者並非穿越時空的耶誕老人,把誰頑皮、誰乖巧列入名單。『善』與『惡』不是具有分析意義的標籤。相反地,歷史學者試圖揭露過往的不同經驗與世界觀,並嘗試理解人們那些往往看似毫無意義的行為。」

歷史人物的雕像在相關討論中舉足輕重,因為它們觸及到那些二元對立,這些對立並非關於歷史本身,而是關於我們如何透過歷史看待自己:光榮或恥辱、善或惡、英雄或壞蛋。雕像記載的不是歷史,而是歷史記憶。雕像反映某人在某個時間點認為我們該有的想法。設立一尊雕像是有力的象徵,拆除它也是。

二○二○年破除偶像風波的效應,在書寫的此刻依然有感。雕像設立或拆除的新事蹟無疑將持續浮現,然而隱含的主旨不變:它們全都跟歷史記憶的建構與疑慮有關。我們生活在兩極化的世界,歷史時常泛政治化、甚至被當成武器;言論與思想自由蒙受威脅,儘管這並不總是備受新聞和輿論關注;現在,謊言用不到一秒鐘就能傳遍半個地球。誰來定義記憶、如何定義記憶的難題,對於我們是什麼樣的社會至關重要,這也關乎著我們希望成就什麼樣的未來。

作者:艾莉克斯.馮.藤佐曼(Alex von Tunzelmann)英國歷史學者、編劇。著有《印度的夏季:帝國終結的祕密歷史》、《赤熱:加勒比海的陰謀、謀殺與冷戰》、《血與沙:蘇伊士、匈牙利與艾森豪的和平之戰》。《被推倒的偶像》獲選《經濟學人》2021年度書籍,並榮獲榮獲沃爾夫森歷史獎(Wolfson History Prize)。

陳怡君 |《誰的「國語」?誰的「普通話」?》:從官方政策、教育現場、大眾傳媒到常民口說習慣,看兩岸語音標準化如何為社會規範、身分認同與國族政治服務

誰的「國語」?誰的「普通話」?:從官方政策、教育現場、大眾傳媒到常民口說習慣,看兩岸語音標準化如何為社會規範、身分認同與國族政治服務