許臨君 | 把新疆平民的聲音放到歷史當中

編者按:喬治華盛頓大學現代中國史副教授許臨君(Eric Schluessel)的新書《異鄉人之地:清帝國在新疆的教化工程》最近由台灣黑體文化推出。1月27日,黑體文化舉行《異鄉人之地》的新書座談會。許臨君教授向數十位讀者介紹了自己的新書,並與嘉賓、台灣國立中正大學歷史系助理教授蔡偉傑對話,談美國中國現代史研究的情況,還回答了讀者的精彩提問。此次講座由黑體文化編輯涂育誠主持,《波士頓書評》整理,增加標題,分三部分發表。文字經由蔡偉傑教授審定。

此為第一部分,許臨君教授介紹新書《異鄉人之地》。

非常榮幸有這個機會和台灣讀者進行會談,向大家介紹我這本小作《異鄉人之地》的研究過程,還要感謝苑默文的翻譯,把我這本書翻譯成中文,看到中文版 、國語版出版,感覺非常榮幸,也希望我這本小書能滿足漢語讀者的盼望與期望。 也要感謝蔡偉傑、我的老校友來和我做對談。 此外,還有幾位台灣學者為這本小說寫了序言,序言寫得非常好,我看了之後想,要是我自己也能用這麼漂亮的語言,來表達這本書的意思就太好了。 剛才涂育誠編輯說,我的中文很流利,不敢當,我好幾年沒有什麼機會在一個中文的環境中說中文,我現在的漢語沒有以前那麼好,非常不好意思。 所以,我這次演講的邏輯想法是英文的,可能中文用詞不太到位,還請大家包涵。

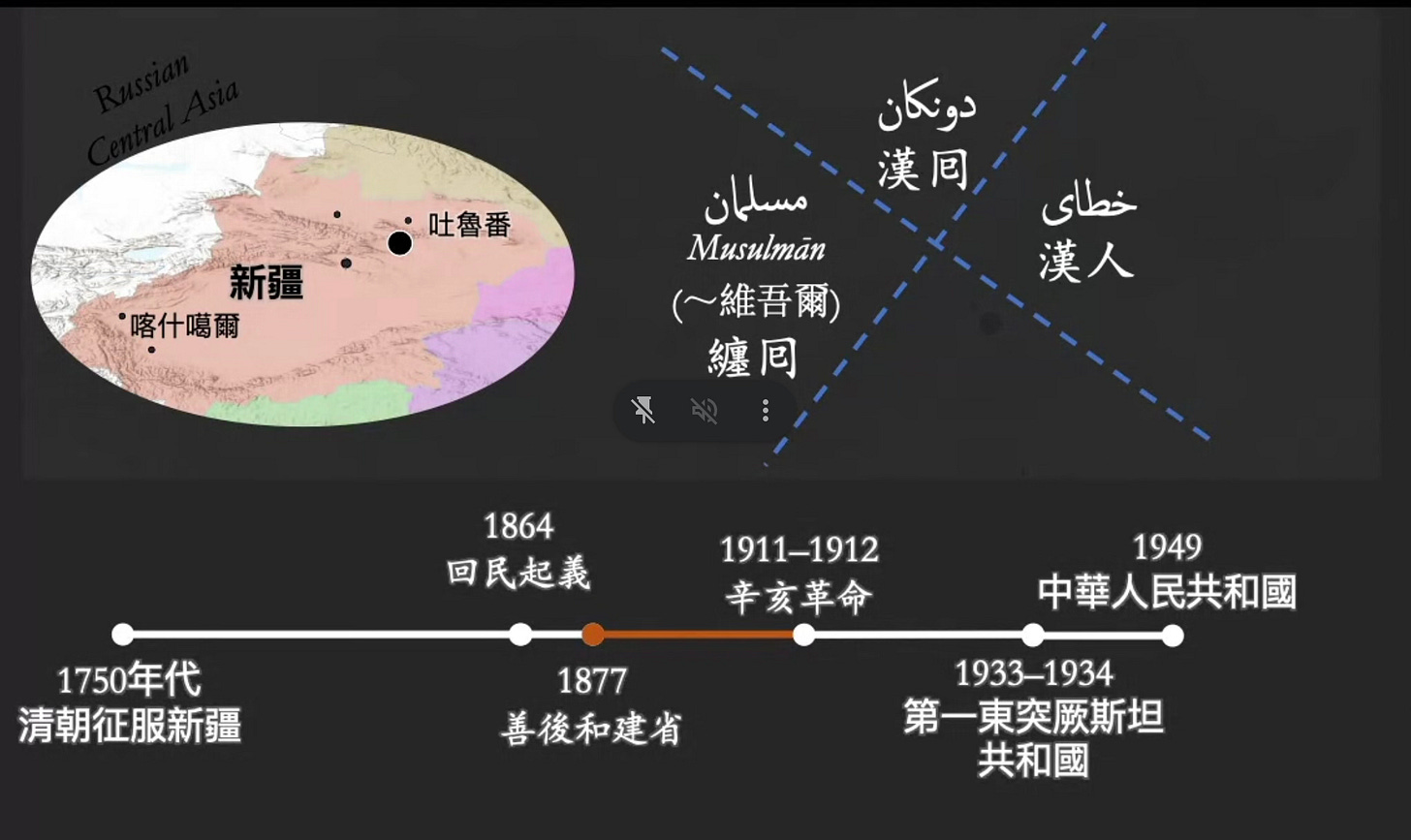

今天,我講的是《異鄉人之地》,維語意思是不認識人的地方,副標題是「清帝國在新疆的教化工程」。 這本書講述的是新疆近現代歷史非常關鍵也非常重要的一個時期,就是從晚清的1877年到1912年的這個時期。 大家現在對新疆的情況應該都比較熟悉,看報紙看新聞,都知道新疆有不同的民族,不同的宗教,他們之間經常有衝突。 全世界也都關注這些問題。 但如果我們想透過一個簡單的框架,去了解新疆社會、經濟、歷史,去了解這些衝突的歷史和現狀的原因,就要回去看大清帝國時期的新疆。 這也是這本書所講述的時代,在許多維吾爾人眼裡,這也是新疆近現代歷史當中的最重要的過渡時期之一。

這是為什麼? 簡言之,1864年以前,清朝是用比較間接的手段──羈縻手段來控制新疆,就是透過該地方的精英貴族、伯克等,用伊斯蘭教法和伊斯蘭教的一個制度來控制這個地方;1864年,隨著陝西和甘肅的回民的起義,新疆的穆斯林,包括回民和我們現在所謂的維吾爾族,開始反叛清朝,開始起義。 隨後,新疆處於13年的動蕩時期。 由不同地方伊斯蘭教的掌權者,互相爭取在新疆的霸權。

1877年,湖南長沙地區出現湘軍,在左宗棠的領導下,先後剷除了起義的太平軍和捻軍,之後,湘軍用不同手段,特別是教化的手段在這些起義的地方進行善後。 之後,左宗棠領導湘軍到中國大西北來鎮壓叛亂,收復新疆。 在這些地方,他們也用了同樣的手段。 他們的目標不只是收復清朝的舊土地舊領土,還想用新的手段,把所謂經世學派的哲學,用教化的手段輸入到這個地方,以重建儒家道德,重建基本社會。 可以說新疆晚清的轉變也是大清在19世紀當中的大轉變的一部分,只是同樣的手段在中國內地和在一個非漢人為多數的地方使用,產生了不同的結果。

這裡要強調的是,我這本書講的故事並不是所謂的中國西征,我說的不是中國來征服新疆人,因為書裡講的不是中國,也不是清朝本身。 我們可以說這本書《異鄉人之地》,講述的是來自湖南長沙和長沙週邊的地方的一個非常特殊的群體,就是湘軍,有機會為大清收復一片失去的領土,而他們利用了這個機會,在新疆掌握政權,來實行自己的理想。 這個過程是一個教化的過程,屬於精英族的內地漢人試圖用禮教來做控制的手段,從草根改造穆斯林社會,讓它變成一個理想的儒教社會。

此外,我要強調的是,雖然我用了「殖民主義」這個詞,用了比較「殖民主義」的框架來分析,但我不是說清朝是一個殖民帝國,沒有這麼簡單。 我想講的是,在不同語言群體和宗教群體之間,有一個交換過程,會產生某種摩擦,這個摩擦越強,越會產生一種民族性或族群性的意識。 在新疆歷史上,這個晚清的教化工程間接地產生了這種民族意識,他們的目的雖然是把穆斯林變成儒教徒,改造社會,但是結果是新的民族性和民族意識產生。 這大概就是湘軍大概會做的事。

我們要記住,晚清的時候,新疆已經被視為所謂的「小湖南」,因為新疆省政府官員60%以上來自長沙地區,所以我要強調的是這不是中國掌握了新疆,這是一個特殊的群體,在新疆掌握了政權,進行了某種教化工程。

那為什麼要寫這本書呢?

我最初開始研究新疆或東突厥斯坦的事情,應該是2005年。 那時候我正在念語言學碩士,維語的結構和語音,非常有趣。 在研究維語的過程當中,我知道了許多維吾爾人的故事。 我在印第安納大學學習維語,之後,又在新疆師範大學留學一年。 我到了烏魯木齊之後就發現,雖然我花了幾年時間學習新疆的歷史和政治,到了烏魯木齊、喀什、莎車、和田等地方,我發現新疆的情況,尤其草根的情況,比我想像的還要複雜。 那裡的人,大部分的人都會向我強調,你要學習我們的歷史才行。 你們外國人,研究我們現在的事情,但是我們現在面對的這些問題都有很深的歷史根源的。 之後,我才發現,歷史研究的方式比較適合我,我喜歡坐在安靜的地方看舊檔案。

後來,我到了哈佛大學念博士,做新疆歷史的研究,我的博士研究導師是歐立德,他是新清史的一個比較有名的代表人物。 他就問我,對我說:你要考慮一個問題,清朝到底是不是一個殖民帝國?

我想這個問題太廣了。 我們可以換一個角度來講這個問題:殖民帝國和領土很大的多民族國家會有什麼異同? 我們要比較殖民帝國和多民族國家,我認為不要從上面透過政治和政策來分析,我覺得我們最好從草根去看,看政治政策和其他因素在某個地方和某些族族群的日常生活 中,會產生什麼樣一個影響,會產生什麼樣的一個摩擦。

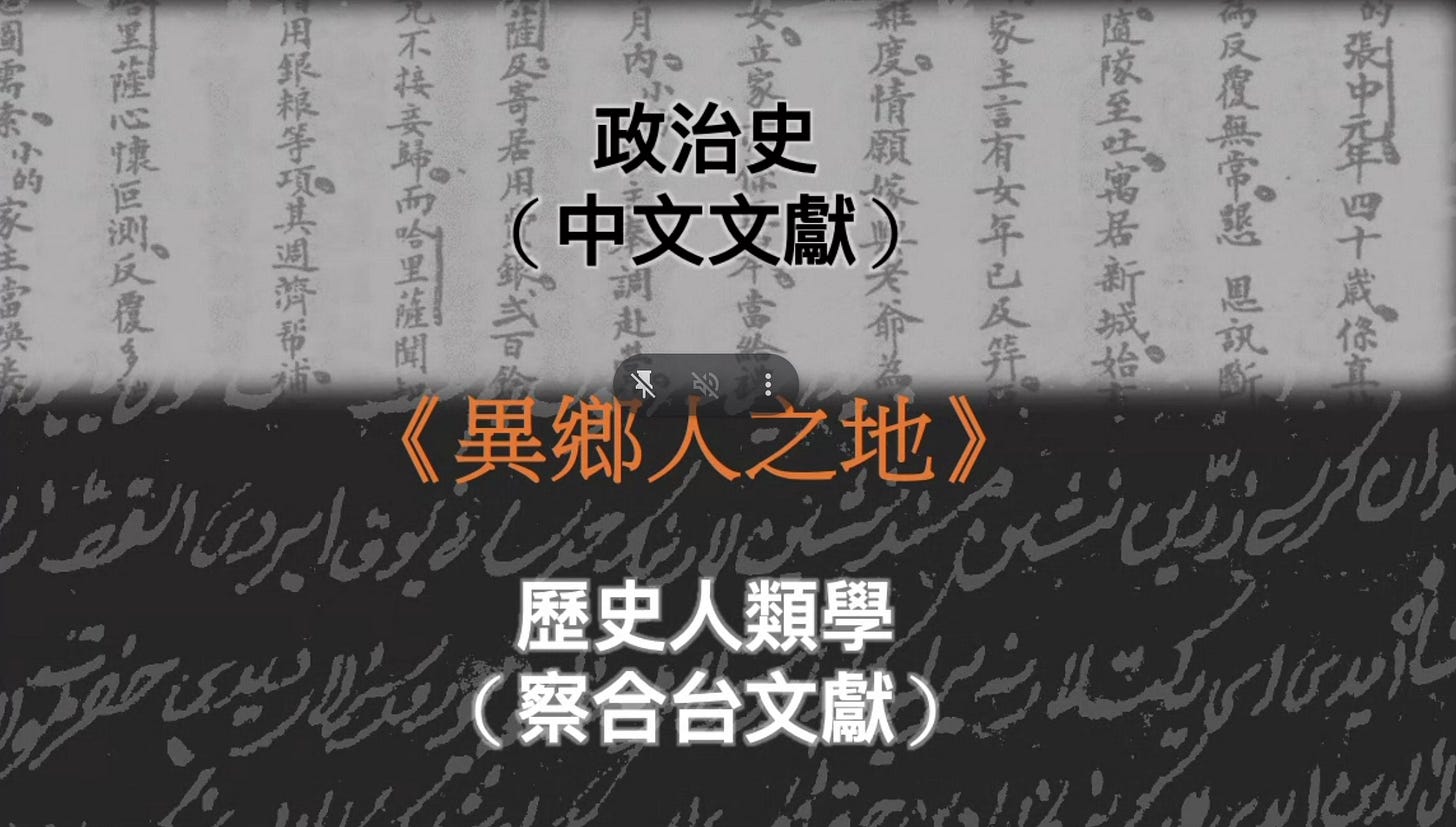

現在研究新疆的外國學者,基本上有兩種方法。 一種是用中文文獻來研究政治史,如 Justin Jacobs 寫的Xinjiang and the Modern Chinese States,Judd Kinzley所寫的 Natural Resources and the New Frontier,還有別的學者。 這些書的中文文獻只反映最精英領導人的思想,不怎麼反映平民的生活,不能反映這些政策在日常生活會有什麼影響,有什麼後果。

第二種是用歷史人類學的方法來研究。這是一個綜合的研究領域,用歷史研究方法,也用人類學研究方法,包括田野調查進行研究的來做研究,如Ildiko Beller-Hann和Rian Thum的The Sacred Routes of Uyghur History。這本書非常重要,因為這本書用了察合台文獻。察合台語就是現代維語的前身。 察合台文獻能夠表達平民的思想。 但是在這些文獻當中,我們看不到政策,我們看不到漢人。

我的研究方法,就是把這兩種文獻放在一起形成對話:注意從中文到察合台文和從察合台文到中文的翻譯過程;看一個新疆本地方說突厥語的穆斯林人,也就是所謂的維吾爾人,是怎麼用中文表達自己的意思;中文文獻是怎麼翻譯成察合台文,察合台文的人怎麼接受了這些文獻等等。這就是《異鄉人之地》研究方法的討論。

好,現在我開始講歷史这個部分。

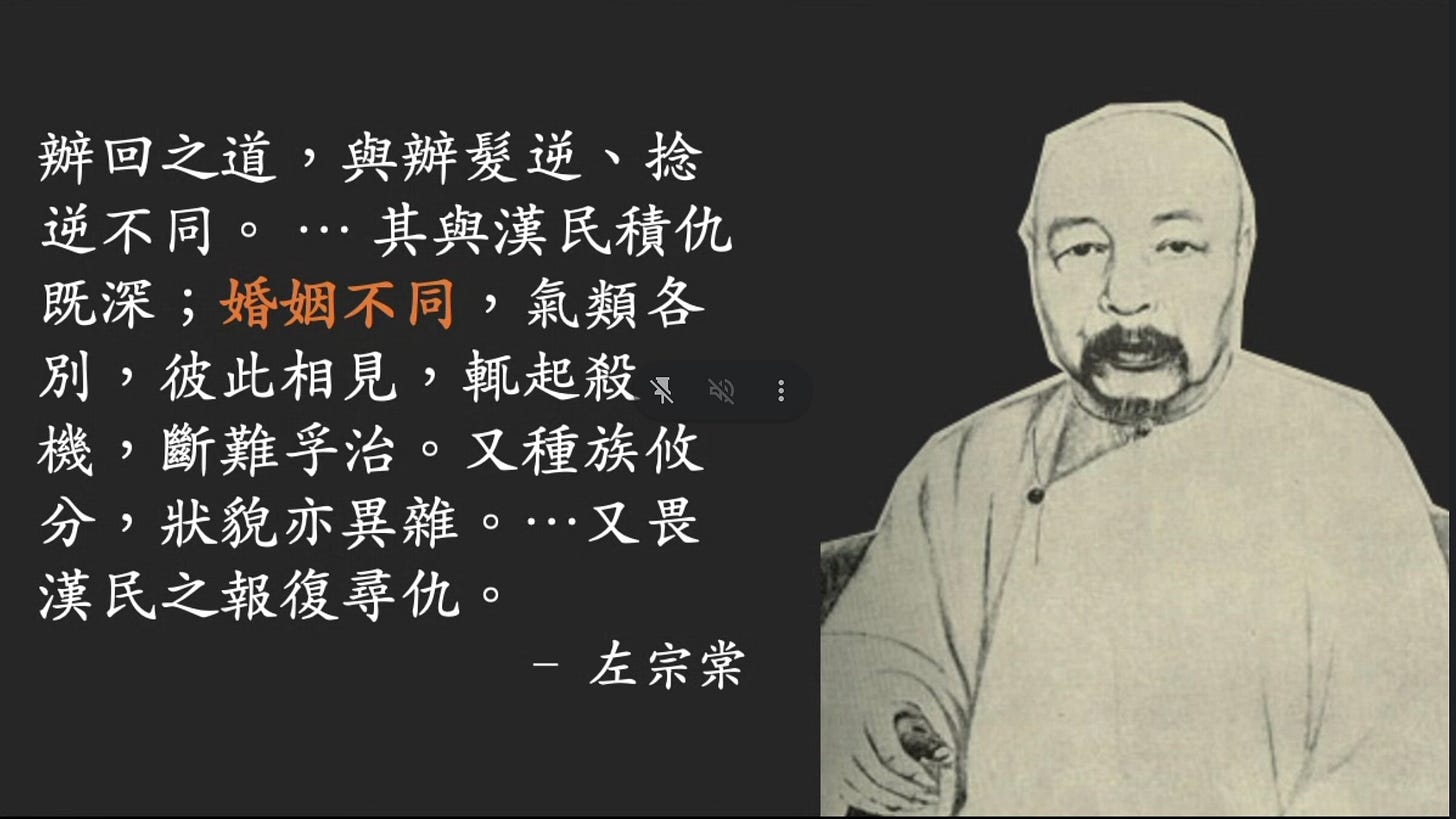

大家會知道,在晚清新疆歷史上最重要人物之一就是湘軍的領導人之一左宗棠。 左宗棠在收復新疆之前,在向朝廷的一個奏摺說道:

辦回之道,與辦髮逆、捻逆不同。……其與漢民積仇既深;婚姻不同,氣類各別。彼此相见,辄起杀机,断难孚洽。又种族攸分,状貌亦异雜。……又畏漢民報復尋仇。

“婚姻不同”,這點在左宗棠和他的湘軍集團精英組織的思想當中是非常重要的。

因為他們認為太平軍和捻軍,當時清朝所有的內戰的根源是失去的道德,就是說,他們認為中國內地清朝內地的漢族平民不夠了解儒教的道德,所以會起義會叛亂。 他們看待西北穆斯林,特別是所謂的纏民,在某些方面非常像漢人或儒教徒,有書,有老師,有會讀書的人,有道德,有教,但是他們書不好,書所載的道德沒有儒教這麼好。他們的精英,阿訇、伊瑪目等,不像真正的儒家學者。所以他們就想,維吾爾人可以輕易變成漢人,理想的漢人。 用什麼手段呢? 那就是要讓他們改變自己的婚姻和家庭制度。

在左宗棠和經世學派的想像中,穆斯林人是靠近儒教文化的人,但是還沒進入到儒教文化的人,還不夠文明的人,所以他們認為改變穆斯林的家庭 ,就可以改變穆斯林人。

我覺得這個挺有趣的,很像英屬印度很多人的看法。他們想,假如能夠在英屬印度進行教化工程,把這些差不多文明了的原住民,讓他們讀書,看聖經,學習西方的所謂的科學,他們就會變成文明的英國人了,或者說是基督教徒了。在收復新疆的前夕,左宗棠也是這樣的想法。

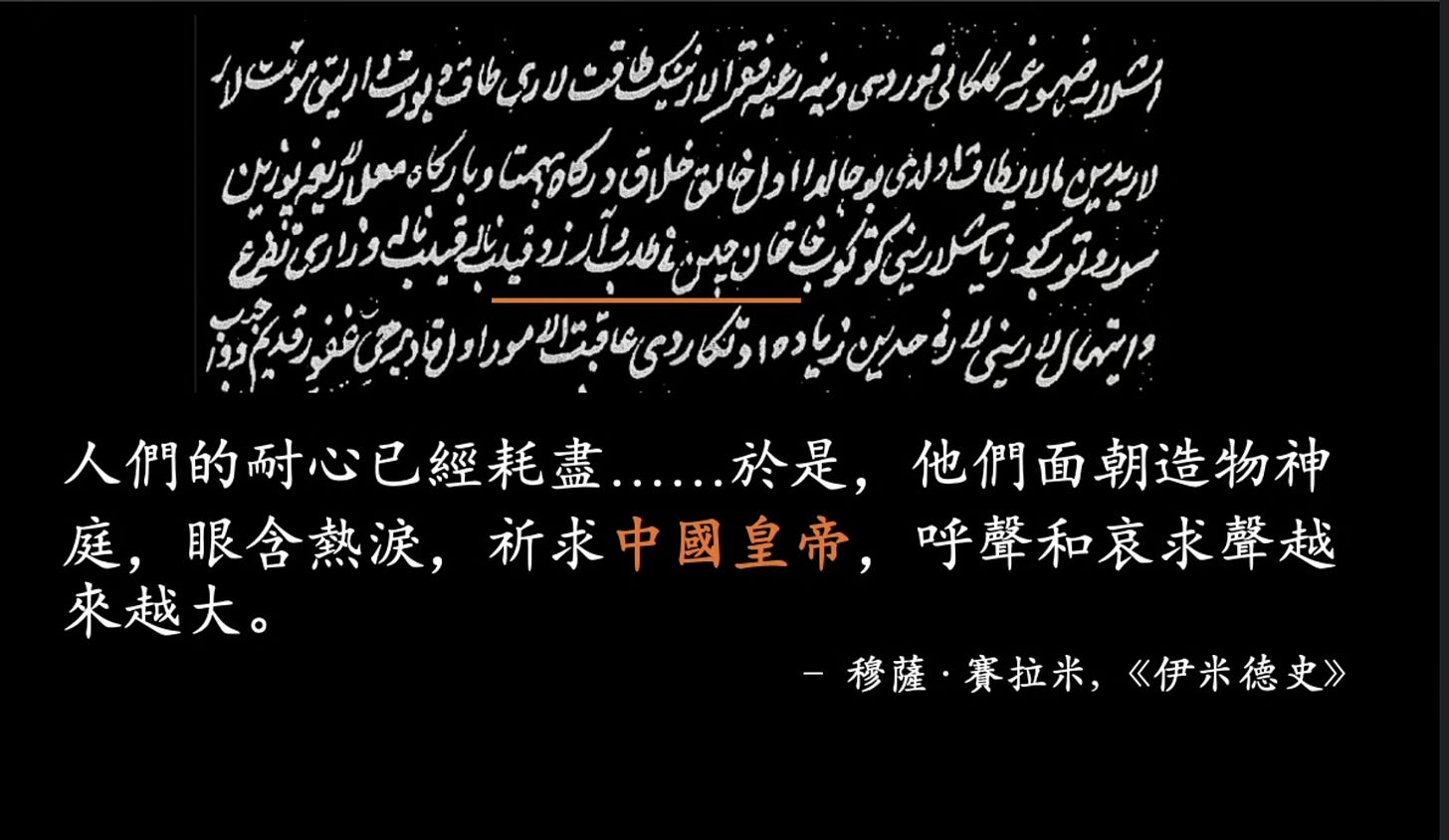

該地方的穆斯林人是怎麼想的? 我現在引用的是穆薩·賽拉米的《伊米德史》,這應該是19世紀新疆最重要的察合台文獻之一。 我最近是把這本書是翻譯成英文了。我要提醒大家,這本書雖然有中文翻譯,但是我覺得中文翻譯的價值非常低,有很多錯誤。 所以我直接從察合台文翻譯成英文了。

穆薩·賽拉米強調,回民起義,讓一般穆斯林人受影響了。 特別是阿古柏政權下。 阿古柏也不是起義者,阿古柏是個外來者,是新疆隔壁浩罕汗國的將領,利用了這次動亂的情況,征服了塔里木盆地和吐魯番盆地,建成了自己的政權,阿古柏政權 。

阿古柏作為一個外來侵略者,對新疆穆斯林人非常殘酷,所以穆薩·賽拉米寫到,於是穆斯林人「 面朝造物神庭,眼含熱淚,祈求中國皇帝」,他們想要中國皇帝、清朝皇帝回來拯救他們,從阿古柏那裡拯救他們,為什麼?

這是因為新疆平民,在1864年之前,基本上是在穆斯林社會生活的。 之後,阿古柏雖然給他們建立了真正伊斯蘭政權,給了他們一個盼望和希望,但是,三年之後,穆斯林人非常的失望,感覺生活在清朝的統治下更好,更穩定,所以他們想恢復以前那個樣子。 但是他們又錯了,因為根據王夫之、黃宗羲等明清哲學家的思想,經世學派,湖南的經世學派(包括左宗棠),不僅要恢復清朝的舊土,他們還要擴大儒教文明的領土 ,左宗棠的跟隨者劉錦棠就是這麼認為的。

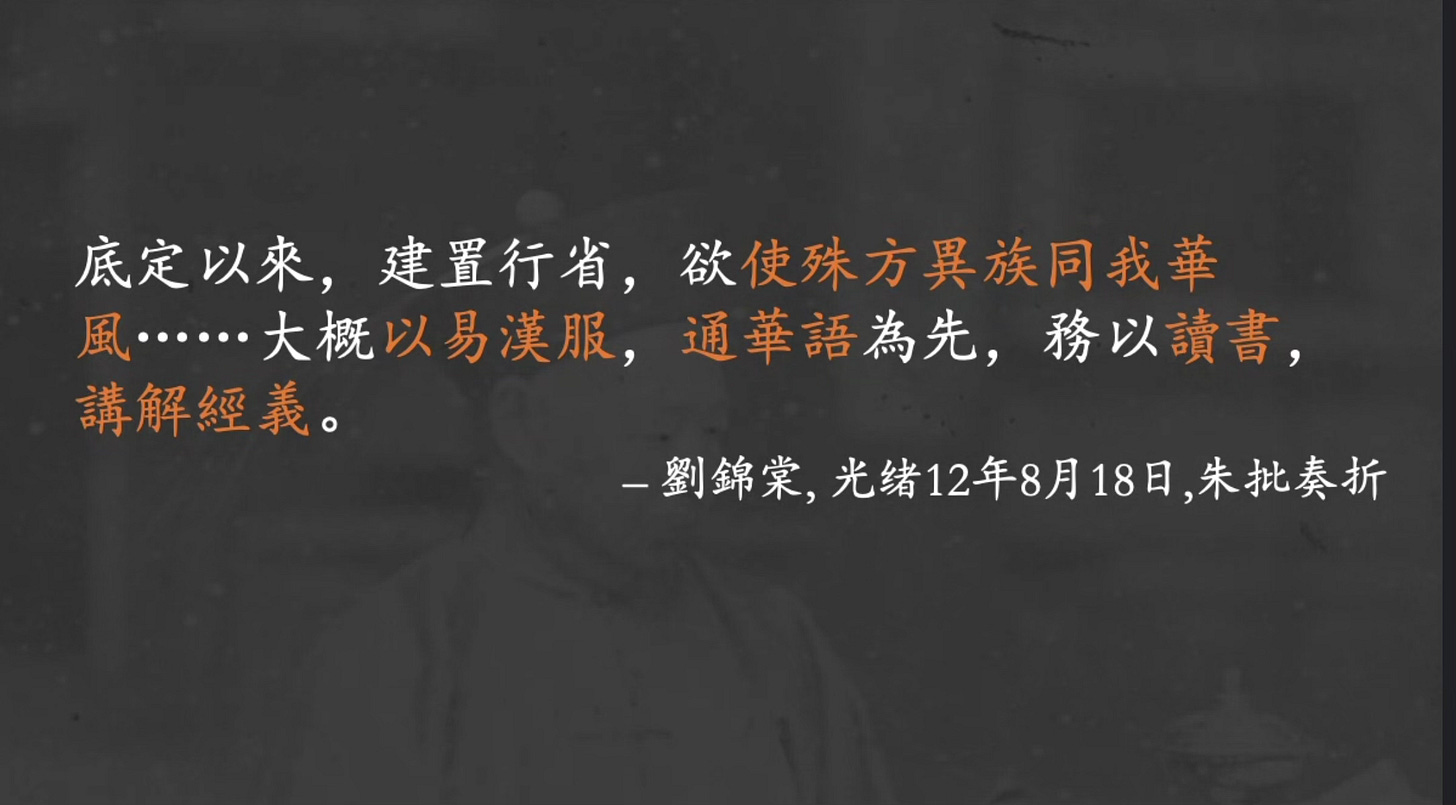

劉錦棠是1877年新疆善後時期的巡撫,也是1884年建省之後,新疆第一個真正的巡撫。 他 說:「 底定以來,建行省,欲使殊方異族同我華風……大概以易漢服,通華語為先,務以讀書,解讀經義。」

就是說,1877年以後,新疆政府最關鍵的政策就是要用國家的實力,把突厥穆斯林人,就是所謂的纏回,變成儒教徒,即「同我華風」。 要怎麼做呢? 「大概以易漢服,」改變他們的服裝;「通華語為先」也要本地人學習中文,「務以讀書,解讀經義」。 這樣怎麼做呢?

在劉錦棠的領導下,新疆政府在地方上建立了幾百個所謂的義學,所謂的義學,有一點像陳宏謀在雲南進行的一個政策。所謂的義學,就是邀請本地方的穆斯林貴族,把自己的男孩送到義學學習四書五經,希望他們在學習四書五經的過程中,他們會慢慢發現儒教比伊斯蘭教好,而開始信儒教,把自己變成一個儒教徒,做一個理想意義上的父親,回到自己的家庭,影響自己的兄弟姊妹和自己的孩子。從本地方的會華語的精英貴族,慢慢把新疆改造,從草根開始把新疆改造為理想的儒教社會。這是湘軍的理想藍圖。但是這樣的教化工程像別的地方的教化中工程一樣,比如印度,結果並非如預期那般。他們想要的是本 地方的儒教徒,但是學會了漢語的這些本地方出身穆斯林人、維吾爾人,大部分變成叛逆者。

這些人有一個名字叫通事。 通事有很多不同意思,通事在中國最早在金朝就有記載,指在市場上幫忙做小買賣的人。但是晚清新疆,通事指的是會漢語的本地突厥穆斯林,就是說能夠把察合台文翻譯成中文的人,也就是有代表權利的人。 通事掌握的權力就是把一個普通平民的問題,翻譯成有權力者的漢人的語言,所以通事是不可沒有的。 在晚清新疆要做什麼事,要用衙門的權力,一定要找個通事為你寫信,寫呈上去的文書,把自己想說的事情反映到上層,這也意味著通事非常惹不起,很多晚清的通事,儘管很多人圍繞著他們,但是人們普遍怨恨他們。通事在察合台文中被稱作tongchi,tongchi這個詞兒非常有貶義。

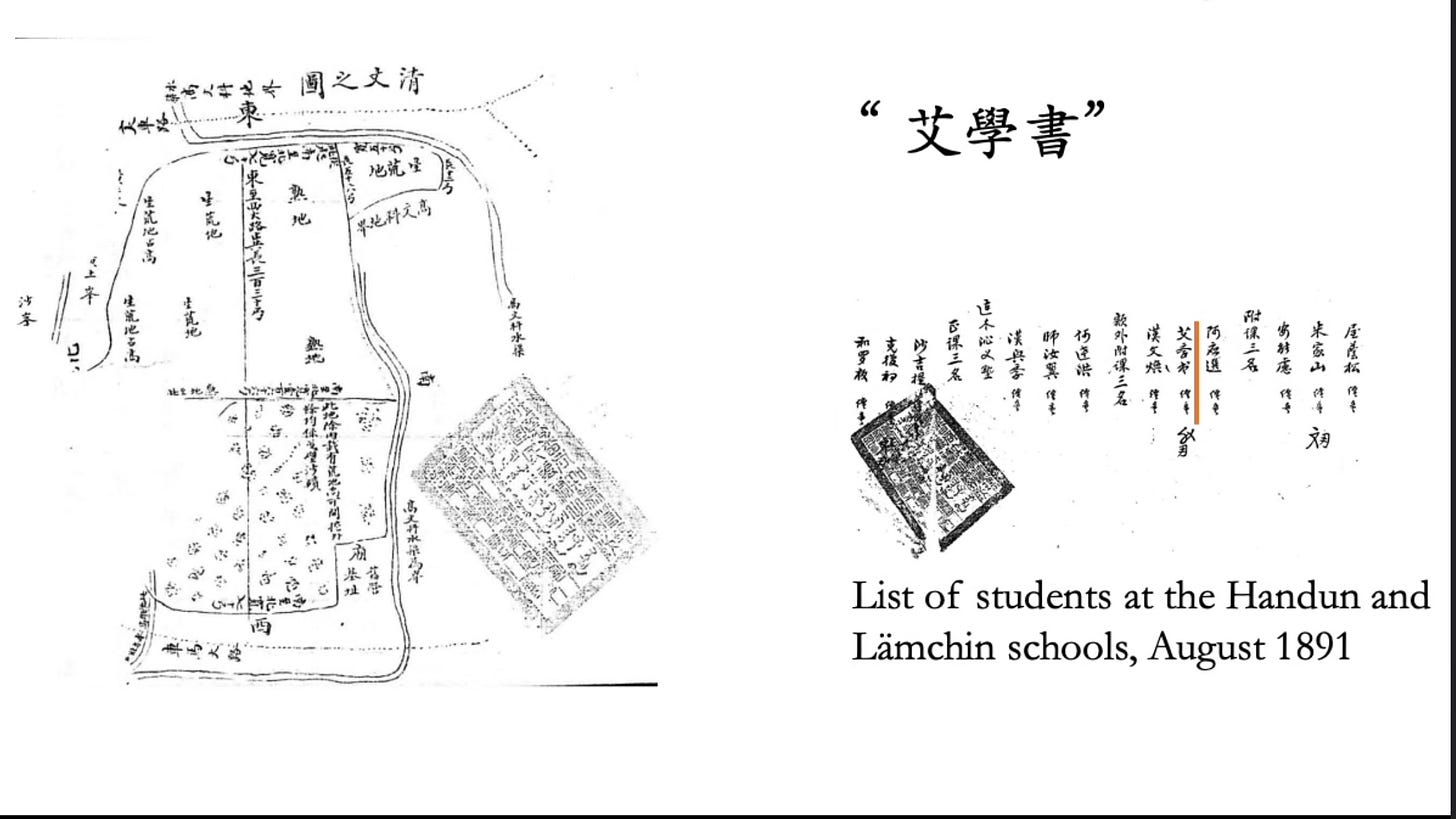

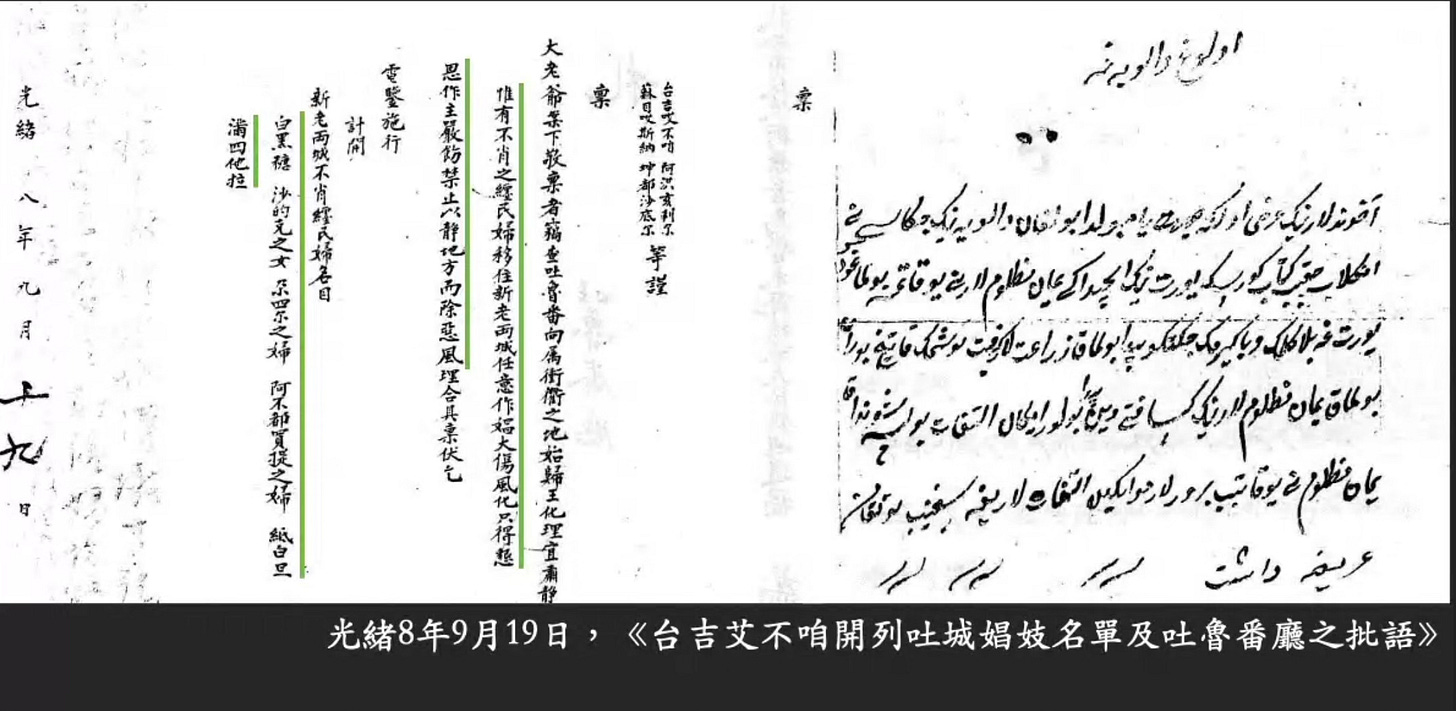

我舉個例子,有一個人叫艾學書,艾學書來自吐魯番Lämchin一個小鎮。 愛學書在晚清的檔案當中有不少記載。 這些檔案來自吐魯番的檔案館。 新疆近代史研究非常難,因為很多的政治因素。 謝天謝地,2012年廣西師範大學出版社出版了91冊的《清代新疆檔案選輯》,這些書裡面有很多晚清吐魯番的很多檔案,非常有用,但是排得非常亂。 我看讀者觀眾當中,大概有研究者知道這個資料的。

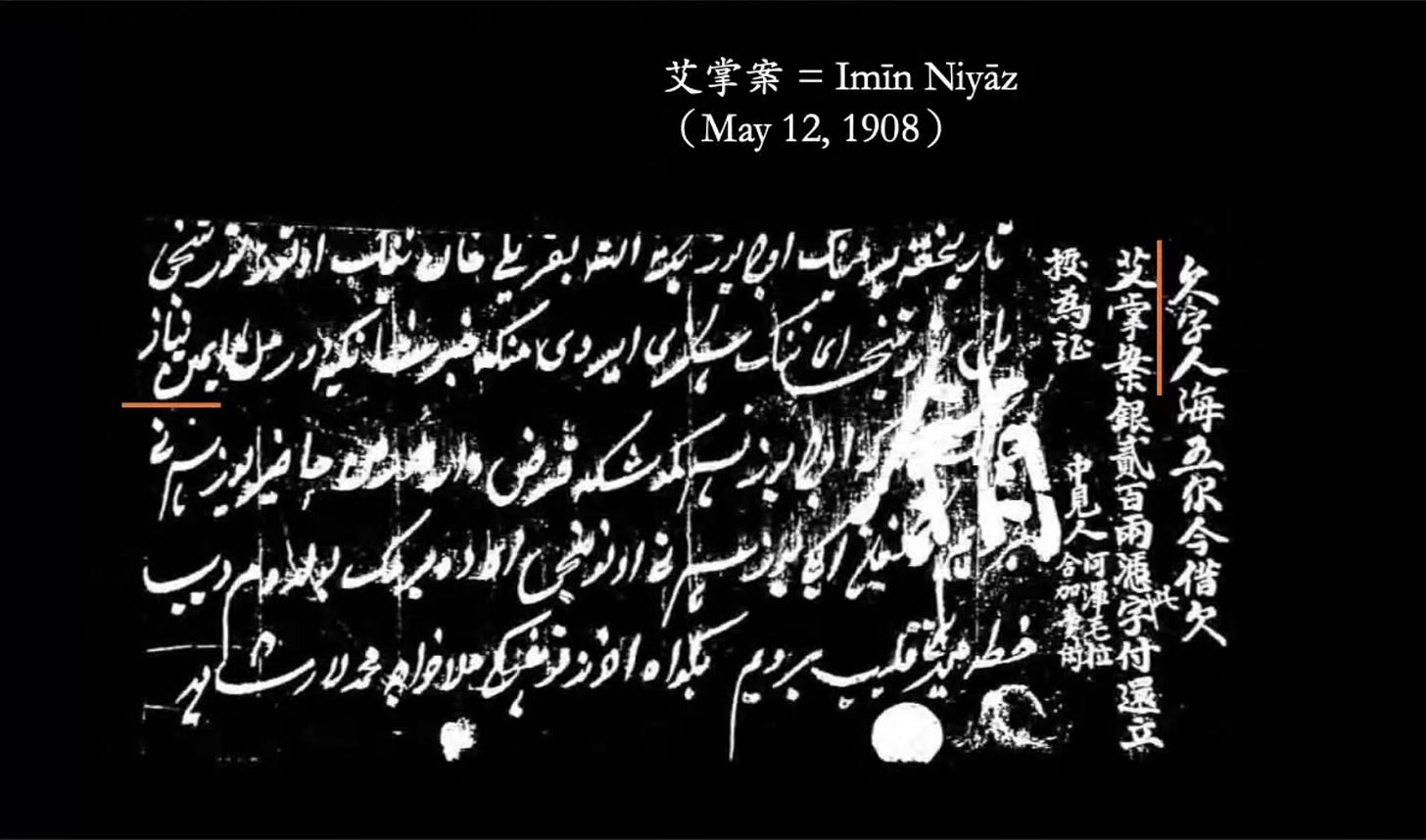

好,繼續說艾學書。艾學書本來是纏回,突厥穆斯林,維吾爾人,他年輕的時候,上義學,學習四書五經,他後來真的接受了儒教文化,中文學習特別好,政府賞賜了他一片土地吐魯番。 之後,艾學書變成了tongchi,通事,在吐魯番衙門做了很多工作,我們這裡有「艾掌案」。

1908年,在吐魯番衙門,艾掌案工作很多 年了。民國時期,他也當了新疆第一個維吾爾人知縣。 有人正是利用這些機會,從通事翻譯者變成了官員。 艾學書的原名是Imin Niyaz,但是這個名字察合台名字維吾爾名字,我只看到一次在吐魯番檔案當中出現,在檔案中,他和別的通事,基本上使用的是中文名字。

湘軍在新疆的教化工程還和性別非常有關。 我們剛才講的是穆斯林男人,穆斯林男人年輕的時候會進入義學學習中文,得到權力。婦人的情況很不一樣。

湘軍集團領導人認為,普通內地漢人,如果不結婚是非常危險的,要是一個光棍,沒有結婚的話,既不文明,也是非常不穩定的一個因素,但是在湘軍當兵的人,大部分都是來自湖南的漢平民男人,他們沒有文化,只是普普通通的農民,從湖南走到新疆之後十幾年,在新疆已經變成平民了,大部分沒有成家,看起來他們就會動亂。同樣,在他們的眼中,因為穆斯林人沒有儒教禮儀,穆斯林女人也是非常危險的。這也有點像別的殖民主義的情況,有權力者把沒有權力的地方婦女看成非常性感的,非常有異國情調的、非常色情的對象。所以他們的解決這個問題的手段就是讓湘軍的光棍,和本地方的穆斯林婦人結婚。 比方說回民婦女魏氏的口供。 她說她以前的丈夫逃至依拉河,就是伊犁河新疆北部的伊犁,「忽被沖散」,她和她的丈夫失去了聯繫,不知道丈夫跑到哪裡去了。 以後蒙恩收入難民局,那時難民局收留失散的婦人,另行擇配,讓她們改嫁。 「嗣後與曾昌明為妻」。 魏氏是個回民,信伊斯蘭教。 曾昌明是湘軍的兵人,漢人。 湘軍政府讓這兩位到庫車一個非常偏僻的沙漠的地方去做農民。 之後,魏氏的丈夫又出現了,發現他以前的妻子已經和別人生了兩個孩子。 他們訴訟的時候,衙門的決定是,現在魏氏已經和曾昌明結婚了10年,也是新疆省擇配的,所以魏氏必須繼續和曾昌明生活。

這也絕對不是孤立的事情。 吐魯番衙門的檔案當中,這些情況非常多,非常多。在《清代新疆檔案選輯》中,有好幾個另行擇配的情況。 在湘軍領導層的想像中,不文明的光棍,漢人男人、和不文明的穆斯林婦女結婚了以後,就能把兩方都改造為文明人了,這樣子新疆會穩定,沙漠也會變綠色 了。 但這樣的情況,也產生了很多的問題。 比如,新疆突厥穆斯林人、維吾爾人比回人和漢民要貧窮的,維吾爾人、突厥穆斯林生活在底層,產生的一個情況就是很多回人,會維吾爾語也會漢語的人,買來殘疾的維吾爾婦女,再把他們賣給漢族男人了。

比方說住在漢墩的一個湘軍兵人楊本成。 這個楊本成很多次在檔案中出現,他鬧了很多事情。楊本成其實本來和9個別的兵人住都在一起的。 他娶妻纏婦,就是維吾爾婦女,就是月微提罕,“不知因何身故”,月微提罕好像身故了,死去了。 「遺留幼女桃花兒,該已故之兄長沙五爾楊本成具控到案」。

月微提罕的兄弟為什麼要將楊本成具控到案呢? 這是為什麼?

這就是因為月微提罕其實之前就被賣給另一個湘軍兵人了,這個兵人已經和她已經生出了一個女孩子叫桃花爾,就是很平常的所謂混血兒,有漢族父親和本地維吾爾母親。 若是男孩,會有一個姓,變成父親家族的男子。 但是女兒沒有姓,只有這樣很浪漫的名字像桃花一樣。 之後,月微提罕的所謂的丈夫,跑到內地去,把她交給兩個老朋友。 這兩個老朋友透過一個回民商人,把她賣給楊本成,月微提罕不願意嫁給楊本成,所以到了楊本成的家後,發現這個情況,吞鴉片自殺了。 後面發生了什麼? 其實,新疆政府為月微提罕建立一個貞潔牌坊了,假裝把她當做一個模範的婦人,假裝她是一個守婦道的維吾爾婦人,是為貞潔自殺的。

我們知道,一個穆斯林婦人大概是不會為儒教犧牲的,可是,為了給新疆維吾爾人,新疆突厥穆斯林人做出一個模範,一個好榜樣,他們假裝月微提罕就是守婦道的信儒教的一個婦人,楊本成也沒有被懲罰。

所以我們能看出來,這個所謂的教化工程在新疆的社會當中,在不同族群之間產生了不同的摩擦,如權力代表的摩擦,就是剛才談的通事的問題,還有婚姻的摩擦,還有別的問題。 這樣的摩擦越強,不同語言族群和宗教族群,越有更強的族群性,幾乎產生了一種新的民族性了,甚至包括漢人。

漢人剛到吐魯番,最初都稱自己是陝西人,商州人,金人什麼。 他們都以自己的家鄉為作為自己的身份,但是隨著時間流逝,漢人越來越把自己視為一個群體,不管是來自湖南還是天津,還是陝西,還是什麼地方,都是漢人,在吐魯番他們都變成了一個群體──漢人。

這些漢人有一些共同祭拜的神,其中一個是定湘王。 定湘王本來是湖南長沙善化縣的城隍,後來湘軍士兵把他抬到新疆去,在新疆定湘王這個神,變成湖南群體的神。 民國時期,湖南人走了,定湘王又成為新疆漢人的神,一直到20世紀的90年代,還有人向定湘王進行崇拜。

「嗚呼漢骨」這個檔案講的是漢人、穆斯林,還有回人,都在爭一個墓地,漢人用了半古半神這些概念來捍衛自己族群共有的利益。

在這個時期,漢人在新疆也開始把自己視為清朝和儒教文明的代表,他們向衙門說,皇上要改變他們,要讓他們尊敬中國的禮儀,「必使斯民同遊以法內」。 這也是許多殖民社會常見的現象,比方說在印度、南非、法屬東南亞,白人開始把自己視為不只是殖民者。 而是有責任代表自己國家自己政府自己帝國的道德與法律。

晚清時期的新疆有三個不同的族群,在宗教和語言上,他們的界線比較模糊。 漢語圈當中,有漢人和漢回,漢人是不信伊斯蘭教的,漢回相信伊斯蘭教。 木速蠻為纏回,是信伊斯蘭教的。 其實那時候我們所說的維吾爾人,最常用的自我認知、自我議程、自我稱號是Musulmin,書面的意思就是穆斯林。漢人、漢回、Musulmin三者之間界線比較模糊,一個漢回,說維吾爾語就變成穆斯林。 一個穆斯林,若是說中文,就很容易就變成一個回族。

歷史上還有漢人,假裝信伊斯蘭教,變成回人或Musulmin的;還有很多來自印度的印度人,雖然不信伊斯蘭教,在新疆假裝信伊斯蘭教;還有人雖然明明是來自陝西的漢人,卻有英屬印度的國籍。這些群體的界線以前很模糊,但是在晚清新疆,因為這些摩擦,因為經濟方面的區別和不平等,這些界限越來越明顯,越來越深。

之前,我們提到的那些學會了漢語的通事,還有和漢人結婚的穆斯林婦人,之後在察合台文中,這些人都被稱為纏頭。 纏頭,這個字明顯來自中文,纏頭或是纏頭回,那個時候,已經有了一個不良的意義。纏頭,在穆斯林作家,還有在穆斯林人的口頭文化當中,做一個纏頭,就是一個偷取伊斯蘭教的穆斯林。

在我看來,纏頭,就是做了穆斯林人的內部他者。 穆斯林人(Musulmin),就是維吾爾人的一些精英族,利用了教化工程,利用儒教制度,來懲罰自己群體當中的人。所以,纏頭,加強了穆斯曼群體與其他人的界限。

我們在許多察合台文獻中能看到這個詞,比方說Abdullab Poskami,他是來自莎車附近一個小鎮的一個學者,他覺得到處都是義學,就是教儒教四書五經的學校,年輕小夥子想要當小官,上了這些義學的穆斯林,想要加入新疆政府體制,漢人政府的製度,有纏頭違背教義而結婚。這也是婚姻的問題,看起來是有所謂的穆斯林,違背了伊斯蘭教而去結婚。 他們表面上是穆斯林,但是心中已經不是穆斯林了。他們從學習做纏頭,學做穆斯林。 就是說在維吾爾人在穆斯林人的社會當中,有一些已經違背了教的人,現在已經是纏頭了。

「纏頭」這個詞在維吾爾社會當中,19世紀的90年代,是非常常用的, 在口頭調查的時候,本地穆斯林人,經常用「纏頭」,把自己稱為「纏頭」。1934年的時候,起義的領導人也向外蒙的政府說,「我們代表新疆的纏頭民族請求幫助。」

1933年的時候,第一東突厥斯坦共和國成立了。 在共和國的報紙上《東突生活》第二或第三期上,有一篇文章問:「我們是突厥,還是纏頭?……盲目又偏執的漢人給了我們一個名字:纏頭……我國 ,我土地,是突厥的!不是纏頭的!”

就是說,這個報紙寫這篇文章的人,代表的是泛突厥主義,一個民族主義者。 這意味著在他周圍,有很多人用「纏頭」這個在清朝晚期產生的概念來定義自己的群體。 但是這些泛突厥主義者,已經發現在外面有一個更大的更強的更好的意識,一個認同,那就是突厥人。

這個問題分兩步理解。第一,我們現在經常說新疆問題基本上是一個民族衝突,中國與民族主義或者是伊斯蘭教極端主義之間的一個衝突。 但是突厥主義和其他的主義,已經隱藏了該地真正的很正宗的一種地地道道的自我意識,那就是「纏頭」,第二,我們還要注意到,「纏頭」是一個特殊的歷史過程的結果。

總之,湘軍集團,在以前的太平、捻軍起義的地方進行善後以後,利用了之前的經驗,對新疆進行同樣的教化工程,想要恢復失去的一種道德,讓本地方的穆斯林人變成儒教徒,把新疆社會改造成一個理想的儒家社會。但是這個教化工程的結果,不像他們所想像的那樣,在日常生活當中,產生很多摩擦,很多問題,產生了一種新的民族性和一個民族思想。

我現在還在進行的一個研究項目,就是關於晚清和民國時期的新疆草根經濟史。 我們必須要更好的了解這個地方不同民族的普通人是怎樣退出了資本主義的擴張。 一個普通農民,一個手工工業的小商人,在晚清的時候,是怎麼改變了自己的生活? 經歷了什麼樣的新的壓力? 我希望,我能夠繼續把平民的聲音放到新疆研究中,來改變全世界關於新疆的對話。

好,非常不好意思,非常感謝大家的耐心,我很高興看到我們這裡還有很多觀眾人沒有走了,謝謝大家,謝謝蔡偉傑,謝謝涂育誠編輯,很期待和大家對談。

許臨君 | 異鄉人之地:清帝國在新疆的教化工程

異鄉人之地:清帝國在新疆的教化工程 Land of Strangers: The Civilizing Project in Qing Central Asia 作者: 許臨君 原文作者: Eric Schluessel 譯者: 苑默文 出版社:黑體文化 出版日期:2023/12/20 語言:繁體中文 ★★本書榮獲2021年美國歷史協會約翰費正清獎★★ ★★全球唯一中譯本、獨家收錄中文版作者序★★ 第一本從察合台語檔案探討近代新疆文明衝突的重量級作品 從穆斯林的東突厥斯坦,到大清帝國的新疆省