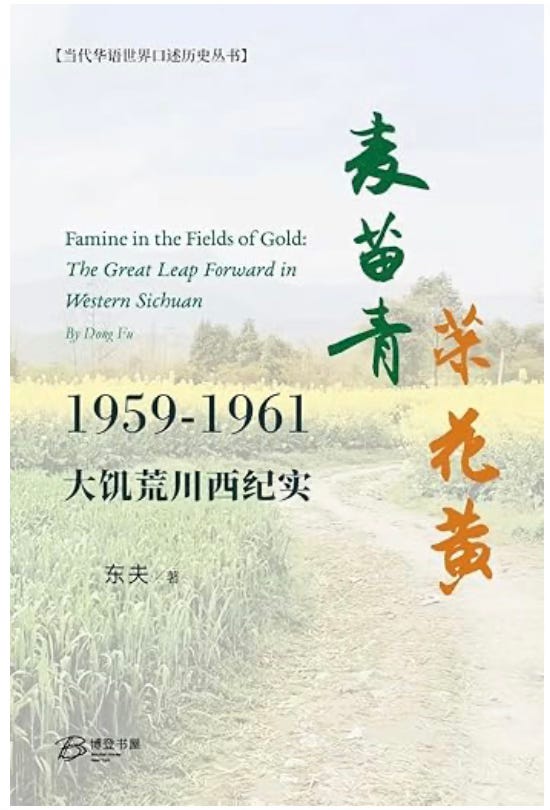

编者按:十年京兆一书生,爱书爱字不爱名。一饭膏粱颇不薄,惭愧万家百姓心。1966 年 5 月 21 日,田家英接到撤职审查命令,两天后被人发现在毛泽东的藏书室里自缢身亡,年仅 44 岁。本文选自《麦苗青 菜花黄--大饥荒川西纪实》。(點擊鏈接可以在Amazon上購買此書)

田家英,1922 年生于成都县外北崇义乡,原名曾正昌,幼年丧父,家人在成都市区开药铺为生。他自小文才超群,14 岁因家中生活艰难辍学在药铺当“抓抓匠” (司药)时,开始以田家英的笔名在报刊上发表诗文,曾与某教授就“文学救国”展开论战,几个回合竟然争得上风。某教授以为遇到某位“左翼作家” ,登门拜访,见到的竟然是个药铺里抓药的孩子,惊叹不已。后来在著名的成都县立中学读书时,又因思想激进被校方开除。1938 年,年方16 岁的曾正昌改名换姓田家英投奔民主自由的延安。20 岁那年在解放日报上发表的文章《从侯方域说起》得毛泽东赏识,后来当了从苏联回国的毛岸英的中文老师。从 1948 年起,一直任毛泽东的随身秘书,被公认为党内才子,眼下是中央办公厅副主任。

这位虔诚的理想主义者,满脑袋以天下为已任、忧国忧民的书生意气,唯一的业余爱好是收集字画。在大跃进之前,他深得毛泽东信任。1959 年 1 月,田家英受毛泽东之托,带领工作组回四川老家调查农村情况,其中一项重要任务,是搞清楚四川宣称的高产措施到底有没有用。毛泽东看不懂钱学森亩产数万斤的光合作用公式,对李井泉信誓旦旦的高产经验半信半疑。他交代说,你们下去,找个好地方,用他们说的办法,自己动手搞试验田,看看到底能打多少。田家英任组长的中央工作组里,有办公厅一科科长戚本禹,科员李学谦(女) ,田家英的秘书逢先知,以及重庆调来的工作人员骆文惠(女),共计五人。1 (本节资料除注明出处者,来自作者对戚本禹的采访记录,具体情况可参看本书“后记”第三节。)省里对这位来自毛主席身边的“田主任”既不敢怠慢,也有所警惕,担心他看出什么破绽。最初工作组选择到郫县蹲点,但2 月 17 日他们到红光公社去调查后,人家就看出他是什么心眼儿了。严格地说,这算不上调查。公社女书记郑功瑶拿个本子,一条一款地汇报——这是她三天两头要照本宣科的事。当郑说到今年贯彻少种高产多收的方针,层层搞万斤田时,田问: “你们搞少种高产多收,是减少复种指数,还是搞间隙地2(间隙地即休耕地。少种高产多收的方针要求,三分之一土地种庄稼,三分之一土地搞副业,三分之一搞绿化或休耕。)?”又说: “少种高产多收,我认为在郫县这样土地肥沃的地方,减少复种指数,提高单位面积产量是对的。像安岳,丢土地太多了。 ”安岳是省委树的少种高产多收典型, 这一棒就打到省委头上。当郑读到整社中富裕农民对公社化不满,开展了辩论时,田问: “辩论如何辩法?斗争没有?” 。讲到幼儿园,他问“死娃娃没有?”讲到建居民点搞“田园化”他说:“不要把地占多了”李井泉大力支持的“并秧移栽”万斤田经验,更是被他们质疑: “花那么大的气力把成熟的稻子并到一起有什么好处呢?”回答: “可以腾出田来种其他作物。 ”又问: “算下来也腾不出几天时间,值得吗?”女书记无言以对。3(《田主任了解犀浦公社的情况》,1959 年 2 月 17 日。郫县县委办公室整理。)

很快别人就觉得来者不善,他也很快发觉在郫县难以有所作为。省、地、县的干部随时伺候,走到哪跟到哪,所去的地方都作了精心准备。本来想“微服私访” ,这样一来和公开视察有什么两样?他决心转移到老家新繁县去。新繁与郫县毗邻,各方面条件在仲伯之间,也是省里的重点,也有个和红光公社不相上下的先进典型——新民公社。大跃进以来,两个县一直较着劲,你追我赶,大搞竞赛,高产卫星放得不相上下。田家英还有一个舅母住在新繁县崇义乡乡场上。他对崇义公社党委书记罗远述说: “我舅母该不会哄我嘛。 ” 到崇义公社后他安排分工:自己带逢先知跑面;戚本禹到四中队蹲点搞试验田;李学谦、骆文惠也分别搞一块试验田。要求把生产、分配、公共食堂和农民生活等基本情况以及存在问题调查清楚,直接向毛主席报告。

崇义乡距成都市区以北 15 公里,公社化后改为崇义公社,田家英想给它改个响亮点的名字: “我们最重要的事情是夺取粮食大丰收,改个‘大丰’公社好不好?”干部们当然一致同意,于是就有了大丰公社。他在公社干部会上说:从前,李太白上韩荆州书说, “生不愿封万户侯,但愿一识韩荆州” 。什么是万户侯?我看我们公社的党委书记就像万户侯,万多人的领导嘛,任务是什么?上报国家,下安黎民。拿什么去报国安民?第一就是粮食,民以食为天。国家的粮食储备多多的,老百姓的肚皮吃得饱的,公社书记的首要任务就算完成了,就是党的好干部。作到“万家生佛” ,就是一个好的“万户侯”。

社员们不晓得他的“来头”,只晓得他叫“田主任” 。田主任一口道地的家乡话,见人就笑嘻嘻地打招呼,一有空就这家院坝串那家院坝,男女老少都摆得起龙门阵。然而走进老百姓的生活,他的心就一天比一天揪紧了。刚去不久,他就听说农民到附近的天回镇挤馆子吃饭。他专程去调查,只见几家小小的馆子门前人头涌涌,几百农民排着长队买饭吃,有的买了饭倒在兜里就走。馆子每天供应有限量,人多饭少,争先恐后,哄闹不息。看得他眉头紧皱: “玄火! ”4(川西方言,意为危险。)。社员的公共食堂更玄火,一日三餐菜稀饭,根本见不到油荤。他亲眼见到一位姓陈的大娘饿着肚子走了老远的路,到食堂拿罐罐打了一家人的稀饭,刚出食堂门脚一软跌倒在地,稀饭泼了一地,她守着那摊稀饭哭得好伤心。田家英劝她: “不要紧,另外打就是了”。

“另外打?咋个会打给你嘛! ”他掏出自己的 5 斤粮票,让陈大娘到食堂称米,食堂没米,只好称了 5 斤连麸面。不过他也领教到密不透风的舆论钳制下,即使在土生土长的家乡,要听到真话是何等艰难。面对躲躲闪闪的眼光、支支吾吾的言语和鬼鬼祟祟的人影,他只好使用迂回战术。公社号称 1958 年平均亩产双千斤,还放出亩产24000 斤的高产卫星,除去征购,存粮充裕。田家英到处找老百姓摆龙门阵,弯来绕去总要扯到产量上去,听到的回答竟如背诵同一篇课文。

“你们每亩产多少斤喃?”

“卫星田产了 24000 斤。 ”

“真有那么多吗?”

“广播头都广播了,那还有假。 ”

“一般的田呢?”

“少说也有一两千嘛”

“产量那么高,为啥子公共食堂稀饭捞清,还吃连麸面呢?”

“丰收不忘节约嘛”。

产量加番虚报,除去征购,老百姓到底还有多少口粮?他到一个生产队,问队长马世才还有多少口粮,马说还有 3 万斤,田要他打开仓库看。仓库打开,确也像有3 万斤的堆头。田踩上去,松泡泡像海绵,用竹棍一桶,谷子像沙子似地漏下去,露出了垫在下面的稻草。他开玩笑地说了一句: “这谷子恍壳太多了。 ”

他怎么能责怪这个生产队长?这是他们的“口粮”啊!他们是在强咽泪水作假,用他们的肚皮作代价去装点“丰收”神话啊!

人总得生存,如果现实环境是讲真话意味着大祸临头,你就不能怪人们不老实。那年月,能够做到见人说人话,见鬼说鬼话,在不危及个人生存的情况下尽可能不说假话,真就算好人了。新繁县委书记曹云生就是这样的好人,这一年他已经 54 岁,是全温江专区年龄最大的县委书记,被称为“曹老头” 。曹老头早年当过晋军炮兵排长,一不小心吹嘘刘志丹是他用炮弹打死的(实际上刘志丹死于枪伤),以后再也说不清楚,吸取沉痛教训嘴巴管得很严。田家英到新繁,李井泉事先就给曹云生打了招呼,无外乎要他有所提防。这一来他的日子就更不好过了。一边是命运在其股掌之中的李政委,一边是毛主席身边的人;假话不能讲,真话又不敢说;躲着不见面说不过去,见了面不讲真话更说不过去。

田家英何等聪明之人,曹老头的难言之隐怎能不理解?他见了曹老头从不打破沙锅问到底。有一次他问:新繁推广双季稻,效果究竟好不好?曹模棱两可地说,这事省里搞过一次大辩论,有不同意见,现在还很难作结论。田给他背了几句古文: “橘生于南为橘,生于北,则为枳” ,解释说,同样的果树,在淮北和淮南结出的果子完全是两回事,凡事不能生搬硬套,要因地制宜。

有一次两人议论到密植,田家英又讲了一个故事:古时候,有个驼子,种的果树长得又快又高,结的果子又早又多又好。有人问他决窍何在,驼子道,他并无奇技,不过顺应事物本性,尊重自然规律罢了。而有个官员,从早到晚忙忙碌碌,叫老百姓如何耕植,如何收割,好像是很关心老百姓,结果反倒给老百姓带来灾难(唐柳宗元《种树

郭橐驼传》 ) 。

他努力用行动去缩短“田主任”和黎民百姓的距离,冲破那道处心积虑设置的“隔离墙” 。一天,他在场口遇到混熟了的大队干部林功谦,和他谈了很久,林被他的真诚打动了: “田主任,说老实话,充其量只有6 百多斤。 ”有几位老农民向他吐露了实情,说眼下每人每天的口粮只有 4 两多黄谷,碾成大米不足 3 两(十六两一斤旧秤,每两合公制32 克) 。连清汤稀饭都吃不饱。

毛泽东 1959 年 4 月 29 日的《党内通信》下达后,田家英在省委的一次会议上和李井泉发生一场争执。田争辩说,省委规定的密植标准根本行不通,根据他在崇义乡的调查,去年搞密植造成减产,产量纯属虚报,社员吃不饱饭。李井泉坚称是增产,吃不饱是假相,粮食不够是被瞒产私分了。李井泉 5 月18 日在对温江地区县委书记的讲话中,耿耿于怀的谈到此事:

崇义乡去年产量没有那么多?崇义乡为什么要多报一点呢?为什么不愿把产量账拿出来呢?崇义乡没有瞒产私分是不可能的。

田家英是大丰人不幸岁月中的幸运,他参加省委传达《党内通信》的会议后,不理睬李井泉“发到县委,口头传达到公社,经过酝酿再传达到生产队”那一套,和公社书记罗述远商量,在公社的有线广播喇叭里宣读: “找几个口齿清楚的女娃娃当广播员,一天播几次,连播几天,让全公社都听到毛主席的声音。 ”又在社员大会上用纯正的乡音亲自念了三遍,提出:秧子栽稀栽密,不作硬性规定,不强求一致,根据不同情况自行决定。

田家英安排工作队员们种植的试验田,数戚本禹的一块搞得最像样。此时28 岁的科长戚本禹还没有什么名气,被他落户的四中队干部社员叫做“老戚同志” 。老戚同志决心按毛主席的要求,亲自动手把粮食产量弄个水落石出。他搞了一块麦田,一块早稻试验田。割麦子的时候,他守在田里,叫人把散落在地里的麦子都捡得干干净净,亲自把秤不许任何人搅合,结果亩产只有三百几十斤。社里报1958 年小麦平均亩产 500 斤,他心里有点数了。

种稻子的时候,他从犁田开始亲历亲为。老戚同志露着白生生的腿赶着牛在田里踉踉跄跄, 一群小孩在田边看得嘻嘻哈哈。自以为渐入佳境一个操作失当,牛将犁把拉断,老戚五体投地脑袋扎进稀泥,围观小孩哄堂大笑。犁是农家贵重之物,那时要值四五十元,老戚工资 16 级月薪100 多,提出照价赔偿。大队坚持不收,说是上面有规定。

插秧时他问老农,按上面规定的密植标准种行不行?老农说那是付“烂药”吃不得,还一五一十地给他讲为什么是烂药,说得他口服心服。他和田家英一合计,决定接受老农的意见,栽得比省里规定的密植标准稀了一倍还多。 种完后组织县上和各公社干部参观,众人纷纷对“中央试验田”的栽法叫好,大名鼎鼎的新民公社书记罗世发也说“中央来的人懂行! ”只有县委书记曹云生和大丰公社书记罗远述不敢表态。消息很快传到专区和省里,引起一阵惊恐。田家英解释说这是“政策性试验”,“即使我失败了,也不过一个公社,四川有几千个公社,影响不了大局。 ”结果田家英在大丰公社“另搞一套”的消息不胫而走,对密植命令敢怒不敢言的人们蠢蠢欲动,大有一哄而下之势。省委立即打招呼:大丰是田主任在搞试点,仅属例外,其它地方不能效仿。

秧子长起来了,老农说要追肥,最好的肥料是人粪。老戚就和社员到成都市区去掏大粪。来回一趟五六十里,掏粪还要排班站队,半道上遇到下雨,就躺在粪车下躲雨。一天装上粪天色已黑,又下起大雨,老戚仗着资格带着同伴到实业街省委招待所投宿。门卫不让进,老戚说自己是北京来的工作队,门卫打电话向省委交际处请示后,才放他们进了门。5(田家英拉粪车到省委招待所投宿的故事多有记载,但作者根据第一手材料确认是戚本禹所为。因田家英是当地人,一般干部群众只知田家英而不知工作队其他人,往往将其它人言行与之混淆,这种情况不止一起。)老戚同志的“中央试验田”灌了十车大粪后,老农给他说使不得了,再灌就只能收草了。他问这块试验田亩产能否上千,老农说也就五六百斤。戚本禹就知道,所谓肥越多粮越多的经验也是行不通的。 为调动社员的积极性, 田家英不仅亲自参加到成都拉粪,还同公社商定在途中设立就餐点,拉一趟每人免票(粮票)免费供应半斤大米干饭,如此一改消极怠工局面,人人争先恐后。

用政治恐怖维护高产神话,以便不顾老百姓死活的进行高征购的做法,深深地伤害了田家英,他必须揭穿这个神话,让中央了解真相,他选中名声赫赫新民公社。这是李井泉一手扶持起来的典型,公社书记罗世发头上有全国劳动模范、全国人大代表等一大堆头衔,让他说真话分量非同一般。但罗世发避而不见。 罗世发后来回忆说: “那一年热天,突然接到县委通知,田家英要到新民来调查。我一想,烫!高产卫星是‘水’的,推广双季稻,搞密植,明明是强迫牯牛下儿。说真的得罪省上,说假的得罪中央,两头脱不倒手,我就安排了三个生产队长向田家英汇报,我躲开了……”6(刘冠群:《田家英在大丰》,《红岩春秋》杂志 1986 年第 6 期。)

1959 年 6 月下旬,田家英赴庐山参加中央工作会议,离开前他在公社火神庙坝子上召开几千人的群众大会,高声宣布: “向党讲了老实话的同志们,请放心!今后如果有人敢打击报复,你们就到北京来找我,来回车票不要你们掏钱! ”

戚本禹说,田家英带到庐山的一份调查报告,结论任然是公共食堂可以“维持” ,认为这样主席比较容易接受,但要他继续调查,尤其要争取罗世发开口。戚本禹动了脑筋, 先征求县委书记曹云生的意见,让曹先给罗做工作。适逢中央政策研究室的干部史敬棠到新繁,史敬棠在延安曾替毛泽东管过图书,眼下是政研室主任陈伯达的下属,与戚本禹熟识,戚本禹便拉他参与。见面时又带上县上一位和罗关系很好的干部,以增加罗的信任感。见到罗世发先恭维一番,说你在全国人大的发言我看了,佩服佩服。套上近乎即晓以大义:我为什么来找你?因为你是著名的劳动模范,是全国人大代表,是有身份的人。你应该代表农民说他们心头想说的话。你是共产党员,就应该有党性,对党忠诚老实。报多报少,关系到整个国家的计划,情况不真实,整个国家计划就会出问题。中央已经着手纠正高指标,瞎指挥,浮夸风和共产风这些错误了,你还有什么顾虑不能反映真实情况呢?我们在崇义搞了试验田,用最好的田地,完全按照你们介绍的经验做,证明打不了两千斤。……”罗世发眼睛瞪得大大地看着他,像是把每句话都吃进心里。罗世发后来回忆: “他说得那么诚恳,那么尽情尽理,我还有啥子话说?我就把 1958 年怎样搞真假两本账,上报的产量是假的,一五一十的给他谈了……”7(罗世发一直以为与他谈话的是田家英,实际是戚本禹。如上所述,此前罗世发回避与田家英见面,这次误以为戚是田家英。)

他说58 年的粮食产量完全是虚报:去年平均亩产说是 2000 斤,其实加上双季稻才七八百斤。我参加全国人民代表大会,全国最有名的劳动模范陈永康种的水稻亩产才八百斤,报的两千斤。 “这是私房话,不能追究,追究起来,开起会来要整死人。 ”

他痛陈浮夸风给农民造成的灾难:“你亩产七八百斤,却上报两千斤,国家说打个折扣吧:一千四,征购四百斤,给你剩一千斤,几百斤做口粮,几百斤做牲畜粮,留几十斤做种子,几十斤储备粮,多余的还可以卖给国家,这个账不是很对吗?好!四百斤征购粮真交了,就露像。 ” “你虚报个跃进数字,国家计划就要受影响,更严重的是社员吃饭问题,这是个大事情,如果交了粮吃不上饭了,怎么办?我着急啊! ”

他揭露高产卫星的真相:动用 600 多个劳动力,用了三四天时间,把40 亩田的秧子并到一起,结果秧子都沤烂了,臭气哄哄,颗粒未收。今年继续搞劳民伤财的高产田, 这个管理区有一亩三分田的小麦高产田,施了超出常规几十倍的肥料,计划产一万斤。快成熟时专家评定产2000 斤,李井泉来参观说能打 2500 斤,实际收了 788 斤半。

他说,去年省上推广“双龙出海”规格密植,亩产才几十斤,真正增产的都是按老规格栽的。今年省上密植要求更严,不合标准的要重来。他带戚本禹等到密植的田里亲眼见识:远看长得不错,拨开禾苗,里面稻杆很细,分蘖枯萎,稻穗短小,灌浆的不到一半。 “如果记者专家来参观,站在田坎上看看,数数田边的吊吊,敲敲算盘,保险能敲出个一二千斤。最后打起谷子来,只有几百斤。 ”

他坦承自己为什么说假话: “这些话别人来了我不能说,参观团,记者来,我领他转,什么也看不出来。报二千斤,我也能报,抽查也查不出来。你们来了我要说真话,说真话,对党有好处。别人来了我不敢说,说了背时,开会一追,是否定大跃进! ”

田家英带秘书逢先知去了庐山后,重庆姑娘骆文惠也回了重庆,工作组只剩下戚本禹和女同事李学谦。 调查后戚本禹执笔写了《关于四川新繁县粮食生产真相的报告》 ,征得史敬棠和李学谦同意,三人在报告上签了名,随即通过特别渠道送达在庐山的田家英。

关于四川新繁县粮食生产真相的报告

田家英同志:

我们在6 月27 日到四川新繁县禾登乡罗世发所在公社访问。参观了他们的庄稼、食堂,并和罗世发(他现在是全国人大代表、农业劳动模范)谈了一阵。

罗世发所在公社原来是新繁人民公社的禾登大队,权力下放以后,改为公社。他现在主要这个公社的第一管理区工作。第一管理区共有土地5600 多亩,人口3400 多人(862 户),劳动力 1800 多个。我们在访问中,着重了解了这个管理区取得粮食产量和并田、密植等问题。现将我们了解到的一些问题和罗世发对这些问题的看法,报告如下:

一、去年的产量究竟有多少?

去年中共新繁县委整理的关于选派罗世发出席全国农业先进单位代表会议的材料上说,罗世发领导的那个管理区水稻平均亩产量是 1929 斤(以稻谷计算,市斤制,下同)比 1957 年增产 214%。

今年3 月,罗世发在省万人生产动员大会上说,他们管理区,去年水稻平均亩产量经过地委、县委反复查仓核对的结果是 1304 斤,比 1957 年增产112%。(见1959 年3 月25 日四川日报)但是,这些数字都不真实。实际上,去年水稻平均产量远远没有这么高。今天他谈出真心话。他说,就他自己在小队里参加收打的情况计算,水稻的平均亩产并没有突破千斤关。真实情况是:

双季稻:两季加起来,平均亩产有 1000 多斤;

中稻:一二等田,平均亩产量有 700 多斤;三四等田,平均亩产量只有五六百斤;有一块最好的上等白鳝泥田,亩产量是 900 多斤。

他们去年双季稻的面积占水稻面积的 30%。这样,早、中、晚三季加起来拉平计算,平均亩产量大致在 750 斤—800 斤左右。罗世发认为“就按上述真实产量数字,去年的农业产生还是大跃进,成绩是很大的,是谁也推不翻的。 ”

罗世发还谈到他们这个管理区几年来水稻平均亩产的情况,现列表如下:

根据这个增产数字,1955 到1957 两年水稻增产率只有 1.32%,而 1957 年到1958 年的一年间,水稻增产就达到 22.34%—32.12%之间,这个管理区增产速度是很快的。

罗世发说, “毛主席讲得硬是对,一亩田能增产个二三百斤就算成绩很大了。不讲去年跃进数字,今年谁真正做到平均亩产 300 斤(小麦) ,都是应该得到金牌奖章的。 ”

他又说, “事实上去年真正能产上个八九百斤,都是不简单的,我们出席全国人民代表大会的农民在一起讲私房话,全国最有名的劳动模范陈永康种的水稻,平均亩产只有八百斤,报的却是二千斤。这是私房话,不能追究,追究起来,开起会来要整死人。 ”

总的说来,罗世发是一位风格相当高的农民党员。但是他和我们谈水稻真实产量时,思想上还是有矛盾的。他说: “产量问题是个大问题,是两条道路斗争,说不对,否定了大跃进。右派才否定成绩,我怎么能否定成绩! ”有时他又说: “我是共产党员,当不当全国代表不要紧,要紧的是国家。你亩产七八百斤,却上报二千斤,国家说打个折扣吧:一千四,征购四百斤,给你们剩一千斤,几百斤做口粮,几百斤做牲畜粮,留几十斤做种子,几十斤储备粮,多余的还可以再卖点给国家。这个账不是很对吗?好!四百斤征购粮真交了,就露像。 ” “我在全国人民代表大会上听了很多报告,你虚报个跃进数字,国家计划就要受影响,更严重的是社员吃饭问题,这是个大事情,如果交了粮吃不上饭了,怎么办?我着急啊! ” “主席讲得对,要说老实话,农民听了都赞成(按:他们公社向农民讲述了毛主席要讲真话通信的精神,但没有详细传达毛主席的通信),去年报这么多,今年怎么办?我们当干部的心焦啊! ” “当然我们这个队不能代表人家,人家也许有先进的。 ” “刚才说的这些话别人来了我不能说,参观团,记者来,领着他转,什么也看不出来。报二千斤,我也能报,抽查也抽查不出来。你们来了我得说真话,说真话,对党有好处。 ” “别人来我也不敢说,说了背时,开会一追,是否定大跃进! ”

新繁县今年和去年的小麦产量,现在还没有最后算出来,罗世发说,党委也没有做研究,不敢说。一种估计是400 斤左右。但从今年春季麦子收交账上看,似乎不够这个数目。罗世发这个管理区今年小春麦子是 880 亩,完成征收任务22 万斤,留麦种 17000 斤,还有 3万斤没打的麦泡泡。照这样算,产量有 340—350 斤。究竟实际有多少,还摸不很准。这个管理区有一块 1 亩3 分田的麦子,长得最好,原来计划是亩产 1 万斤,专家评定是 2000 斤。生长后期李井泉同志来参观过,说起码能打2500 斤,实际收的结果是亩产 788 斤半。这块麦田高产的经验是:

肥料足(泥巴肥 1 万斤,商品肥 100 斤,尿水 100 挑);深耕 1尺,种子35 斤;密植规格 3×7 寸。

二、卫星田造成的浪费很大

去年这里也刮了一阵并田放卫星的风,在人力物力上都造成了很大的浪费。整个管理区并了 40 多亩田,动员了600 多个劳动力,搞了三四天。结果并的秧子都沤烂了,臭气四溢,颗粒未收。按照平均产量计算,这 40 亩田少收谷子3 万多斤,可以供给全管理区社员吃半个月。此外,为了并田还砍了许多竹子做搬运工具。群众到现在还对这件事情不高兴。

三、密植问题

罗世发对现在推广的密植规格有很多意见。去年这里总结和推广的水稻密植规格是 3×7 寸。但实际上农民栽下去的大多数是 4×7 寸、5×7 寸,有一小部分是 4×8 寸、5×8寸,或者是 6×7 寸、7×7 寸的。真正栽下 3×7 寸的并不是很多。此外,他们去年还试验栽了一些 1×2 寸、3×3 寸,2×5 寸和 3×3×7 寸的双行条栽(即双龙出海)。从收获的结果看,过分密植的 1×2 寸产量最低,亩产只有几十斤。3×3 寸、2×5 寸和 3×3×7 寸的产量也不高。产量最高的是 4×8 寸,亩产有八九百斤。

今年上级全面推广 3×3×7 寸、3×7 寸的密植经验,而且规格质量要求很高。许多社员和干部思想不完全搞得通,但是又不敢讲。现在秧子长起来了,又开始返黄,追加肥料又怕倒伏。特别是 3×3×7 寸的早稻,庄稼样子长得虽然很好看,但实际上质量最差。罗世发领我们参观时,用手拨开田当中的禾苗给我们看,许多禾苗茎部细弱,子母秧枯萎,吊吊短小,有有效穗只占三四成。

罗世发说: “如果记者专家来参观,站在田坎上看看,数数田边上的吊吊,敲敲算盘子,保险能敲出个一二千斤。但是最后打起谷子来,没几百斤。 ”罗世发说: “密植还是好的,也不能保守。有些规格才栽了一年,还不能就做结论。有些规格栽下去后,减了产,也不能都怪密植,因为还有其他方面的原因。不过根据目前条件,大面积的密植规格还是4×8 寸、5×7 寸、7×8 寸,为好。 ”罗世发听说我们所在的大丰公社今年栽了很多 6×7 寸、 7×8 寸的秧子,他说: “现在 67 寸、78 寸的抬不起头来,将来收谷子倒可能翘尾巴。 ”他的理由是 6×7 寸、7×8 寸虽然每亩的窝数比较少,但是发兜率强,一窝秧子可以顶 3×7 寸的好几窝。算起账来,总穗数不一定比3×7 寸的少。而且节省种秧苗,薅秧子、追肥都方便,只要田间管理好,增产还是有把握的。

此致 敬礼

史敬棠 戚本禹 李学谦

1959 年7 月1 日

田家英是直接从成都启程,从重庆乘船前往参加庐山会议的。6月 28 日,在从武汉驶往九江的江轮上,他和李井泉又发生了冲突。

当时他和周小舟、毛泽东的英文秘书林克等聚在甲板上,谈起在河南、四川调查的情况,感慨万端地说,我们党历来提倡说真话,现在都是假话满天飞,越吹越离奇,牛吹得越大越受表扬,讲真话的老是挨批。正谈得起劲,柯庆施、李井泉等人走过来,柯庆施问,谈什么这样热闹?田说,现在可是有些地方在饿死人了。李井泉立刻反驳:中国这么大,哪朝哪代没有人饿死!田没有和他争辩,人家毕竟是圣眷正隆的政治局委员啊。

李井泉对田家英的反感是可以想象的。这个人曾在省委的会议上公开反对密植;这个人不听他关于毛泽东的党内通信只能口头传达到基层干部的规定, 公然用广播向全体社员原文宣读;这个人不顾省委的密植命令,在他的鼻子尖下另搞一套;这个人——他马上就会知道,竟对他多年扶植的先进典型罗世发进行“策反” ,揭他的老底;更难受的是这个人随时可以“上达天听”,而他却莫可奈何。

庐山上,田家英将史敬棠、戚本禹、李学谦三人署名的调查报告送给了毛泽东。毛泽东看后批示作为大会文件印发。李井泉颜面大扫却不肯认输,对毛泽东说田有偏见,新繁县平均亩产两千斤真是有的。毛说你亲自去看了吗?李说看了的。毛说你是看着他们收割吗?李肯定。毛说人家是亲自称过的,你称过吗?李只好说我没称过。李井泉命四川省委统战部长程子健找罗世发是问。程拿出戚本禹写的报告,问罗是不是见了中央工作组的人?是不是说了那些话?这上面写错了没有?罗肯定地回答:是说了那些话,他们也没有写错。

众所周知,庐山会议是以反左开始,以反右告终的。会议的上半阶段,田家英的心情相当轻松,会上畅所欲言,会后游山赋诗,忘情物外。李井泉的日子倒是不太好过,在李井泉主持的西南组讨论中,田家英再次谈到下面受压虚报产量的问题, 迫使李井泉作了检讨, 承认头脑确有些发热也有官僚主义,称他“并不怕讲缺点,只是对把缺点讲得过分有点抵触” ,始终避实就虚,不谈具体问题。河南省委书记吴芝圃说:河南共产风刮得历害,虚报浮夸也最历害,特向各省道歉。湖北省委书记王任重说,今春湖北 500 万人缺粮,吃粮水平比统购统销开始后的 54 年最困难的时候还低,教训确实沉痛,很难过。四川此时的情况比湖北有过之无不及,李井泉未置一辞。

李井泉公然不按规定传达毛泽东的党内通信,一再抵制中央纠左的指示,作风霸道,然而毛泽东则给予宽容和谅解。他对田家英说,李井泉是挑担子的人,容易有脾气。7 月23 日, “硬着头皮顶住”的毛泽东开始反击,形势急转直下。李井泉押下的这一注开始进账了。7 月23 的讲话中,毛泽东在讲到公共食堂问题时,表扬了四川:

“还有一个四川、一个云南、一个贵州、一个湖北,还有一个上海(上海有11 个县) ,90%以上还在食堂里。试试看,不要搞掉。不是跳舞有4 个阶段吗?‘一边站,试试看,拼命干,死了算。’有没有这四句话?我是个野人,很不文明。我看试试看。三分之一的人口对 5 亿农民来说,多少人?1 亿5 千万,坚持下去就了不起了,开天辟地了。……如果多几个河南、四川、湖北、云南、上海等等,那么,一半左右是可能的。要多方面取得经验,有些散了,还得恢复。 ”

在虚报浮夸方面,李井泉受到巨大鼓舞。8 月 1 日、8 月 11 日毛泽东两次肯定它的好处:

“放卫星好,放了许多假卫星,还要放的。大放假卫星,有极大好处,无假哪里来真?有假卫星,才有真卫星。 ”

“浮夸之风呢?吹一吹极有好处。你不吹?总要吹的。 ”

现在改轮到田家英被动了。毛泽东在会上点了田家英的名,说他历来比较偏右。田感到留在四川的工作组面临险境,心急如焚。此时戚本禹、逢先知、李学谦三人还不知利害地继续搞调查呢!逢先知在会议第一阶段就返回了四川,全然不知庐山后来发生的一切,回来后又动员县委书记曹云生讲真话。这一次曹把心里话全掏出来了。他说:你们做得对(指反对浮夸和过度密植) 。你们如果像地方干部一样,真实情况不向中央讲,国家就危险。但地方干部像你们这样做,就要挨批判,他们上面还有省委、地委、县委。他再三叮嘱,这些话是“内部讲的” ,不能讲出去。

8 月 6 日,田家英把电话打到大丰公社的中央工作组,叫他们立即赶火车回北京,一天也不能耽误。接电话的逢先知说时间太急,可能买不到票。田说买不到票在车站等也要离开,买不到硬卧就买软卧。戚担心级别不够坐软卧报不到账,田说我负责给你们报,报不了拿我的工资报。李学谦在外面工作赶不回来,戚本禹、逢先知给她留下一张条子,叫她明天必须乘火车赶回北京。二人收拾行李,给近处的干部匆匆道别,坐上公社弄来的一辆破车赶到火车站, 幸运地买到仅有的两张软卧票,钻进车厢两分钟火车就开动了。 第二天李学谦也上了火车。

到北京后逢先知跟在庐山的田家英通了电话。田只是说他在会上同李井泉有争论,而且争论得很激烈,主要是高产密植和产量浮夸问题。要你们回来,主要是怕你们处境艰难。他们这才知道“田家英出事了”。8(逢先知:《毛泽东和他的秘书田家英》,中央文献出版社,1996 年版。)

庐山会议是田家英生命的转折点,他从此失去毛泽东多年的信任。然而他更大的伤痛是失去了多年对毛泽东的崇拜,这尊象像神一样的偶像轰然倒下,不啻理想、信念和书生意气的崩溃。公共食堂前打碎了饭罐伤心痛哭的老太婆,场镇的饭馆前为抢购到一碗米饭排起的长龙,棍子一戳就露出谷草的“存粮” ,令人头晕目眩、脚粑手软的饥饿,穷凶极恶、荒诞无比的生产命令,惊魂不定支支吾吾的基层干部……, 他曾经拍着胸脯向那些善良百姓保证,谁敢打击报复讲真话的人,就来北京找他。他就置身于始作俑者也可以扭转乾坤的人身边,可他能做什么呢?庐山会议后那些忧虑的日子里, 他以无颜见家乡父老的心情写下这样一首诗:

十年京兆一书生,爱书爱字不爱名。

一饭膏粱颇不薄,惭愧万家百姓心。

1961 年庐山中央工作会议上,李井泉向田家英道歉:密植的意见你是对的,我错了。

1962 年七千人大会上,李井泉向已崭露头角的戚本禹道歉:你们调查的情况是对的,我们错了。

1966 年 5 月 21 日,田家英接到撤职审查命令,两天后被人发现在毛泽东的藏书室里自缢身亡,年仅 44 岁。

20 世纪80 年代,大丰乡场口上矗立起一座田家英雕像。那是对“田主任”感恩戴德的大丰人集资建造的。

随着同代人的逝去, 能够认识这座雕像的已经寥寥无几,后来几经迁移,落脚到附近的桂湖公园。