杨治宜 | 汪精卫所经历的惩罚性遗忘

编者按:汪精卫作为民国历史中的复杂人物,其记忆在中国大陆与台湾经历了截然不同的“惩罚性遗忘”(damnatio memoriae)。大陆自1949年起通过历史课本和影视作品系统抹除汪精卫作为同盟会元老及国民党左派领袖的记录,强调其“汉奸”身份,课本中常将其与“宁可枉杀千人”口号联系,忽略其与日本合作的复杂动机。台湾课本则从视汪为蒋介石对手,逐步转向中立叙述,近年更客观描述其与日合作的背景,反映民主化后对历史的多元解读。影视方面,大陆鲜有正面刻画汪精卫,仅《刺杀汪精卫》等少数作品尝试探讨其心理复杂性,而《色·戒》中汪政权以隐晦方式出现,引发历史反思。汪精卫的诗歌,如《被逮口占》,因其文学价值脱离“汉奸”标签,广泛流传,引发争议,如2019年中国陆军误用其诗致歉事件。作者援引利科等理论,探讨记忆与遗忘的辩证关系,指出中国对汪精卫的记忆审查阻碍公正研究,呼吁通过宽恕与“正义的记忆”实现与历史的和解。诗歌作为记忆媒介,承载汪精卫复杂形象,反抗官方遗忘,成为重新想象历史的途径。

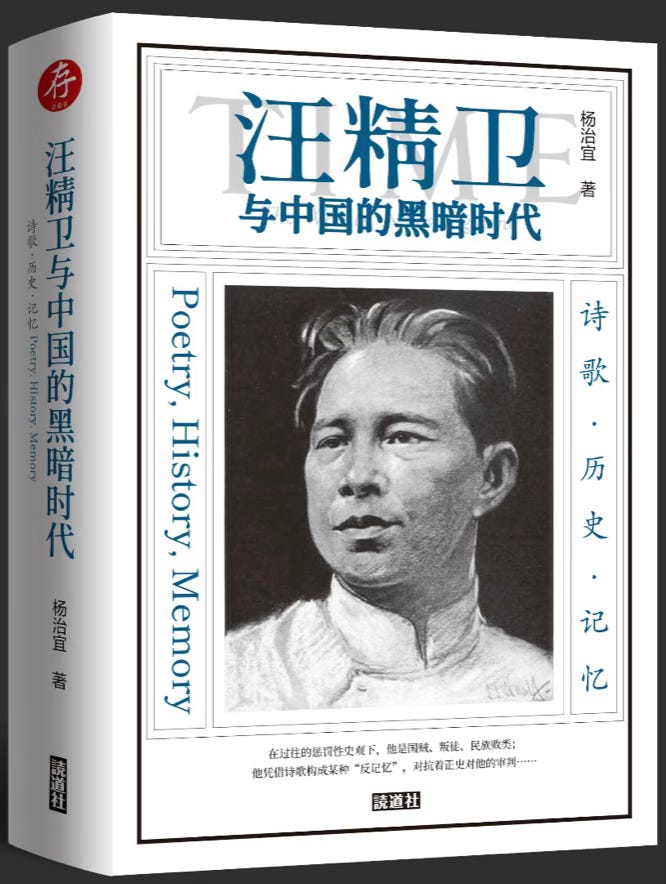

本文选自杨治宜《汪精卫与中国的黑暗时代》(日本读道社2025年7月)一书终章,标题为书评编辑所取,出版社授权刊发。

免費訂閱《波士頓書評》及相关事宜发送邮件:boshidunshuping@gmail.com,隨意打賞:Zelle,PayPal:boshidunshuping@gmail.com 用戶名:Boston Review of Books;長期支持請點擊下面訂閱,升級為付費訂閱。

遗忘

Damnatio memoriae(惩罚性遗忘)是一个现代拉丁词,用来描述古罗马帝国元老院的一种政治惩罚,一旦某位公民被谴责为“共和国敌人”,他们的名字和肖像将被从公共记忆中抹杀,这有时甚至意味着彻底改写历史纪录。对受谴者的惩罚范围,包括从所有官方名录中消除他们的名字和头衔;贵族葬礼上不许展示他们的蜡制死亡面具;著作被查抄、焚毁;财产充公;遗嘱无效;其诞辰被宣布为罗马人民的凶日,而在其忌辰则举行公众庆典;他们的房屋被夷为平地;甚至他们的名字(praenomen)也可能被禁止继续使用。(Varner, Mutilation and Transformation,)对一个执念于生前身后名的民族而言,这是个人所能遭受的最可怕的命运。

这一系列的谴责手段几乎与汪精卫生前身后受到的记忆审查若合符节。一九三九年开始,后方的学校屡次收到通知,要求从课本中删除汪精卫、周作人、周佛海和其他“从逆”者的文字,不论内容。(重 庆 市 档 案 馆, 档 号 0130-0001-0007-8000-0037-000,0120-0001-0007-8000-0040-000,0153-0001-0001-7000-0117-000。)只可惜,由于汪精卫是《总理遗嘱》的执笔者,周佛海也是三民主义教义的权威阐释者,彻底的审查几乎是不可能的,最多只能抹杀他们与其文字思想之间的关系。汪精卫去世后,他的坟墓被摧毁,遗体挫骨扬灰,财产充公;他的著作自此不曾在中国大陆重版;他的名字成为叛徒的同义词;每次提及他或其政权时必须加上“伪”字;他曾经的住处没有一处被作为故居留存,它们或者被毁、或者年久失修、或者已经被挪用他途;(我曾经探访过佛山三水河口区,察院街的旧建筑原在清代县衙前,应当是汪精卫出生之地,但如今只有一些老人住在这里,汪家的具体门牌已经不详了。)汪氏在民国政治中的作用极少再被提及,甚至学术研究也避之不及。下面我将以历史课本和影视作品为例探讨记忆审查,因为这是在大众层面上最有效地制造、传播公共记忆的方式。如果学校课本是透过教学、背诵和考试来强制执行某种官方版本的历史记忆的“硬手段”,那么具有娱乐和消费属性的大众传媒则是一种也许更加无形、温和、也更加有效的“软手段”。

一九四九年之后,汪精卫作为同盟会元老、孙中山心腹和政治继承者,作为广东国民政府第一任主席和国民党左派领袖的纪录都被彻底从中国大陆九年义务教育中学历史课本中抹除了。多版课本始终没有忘记的一点,就是他一九二七年武汉分共的“罪状”。譬如一九五一年人民教育出版社的初中一年级《本国近代史课本下册》(使用至一九五五年)第一次提到汪精卫是四一二事件之后,蒋介石在帝国主义支持下对武汉进行经济封锁,并且勾结武汉的反动分子进行捣乱活动。“一些隐藏在武汉国民党中央和国民政府里的假革命派,例如汪精卫、谭延闿、孙科等,就开始叫喊‘工农运动过火’,准备跟着蒋介石走。……到了七月间,汪精卫等假革命派终于露出他们反革命的面目了。汪精卫说,宁可枉杀千人,不可放一人漏网。”(丁晓先,《本国近代史课本》(下册),页五0)大陆历史课本经常提到这句残忍的口号,但来源其实不明。没有证据表明汪精卫曾经说过这样的话。(李志毓的《惊弦》虽然在涉及汪精卫与中共关系时颇为谨慎,也明确指出了这一点,见页一○七)就连大陆的课本也前后不一致。一九八二年的八年级历史课本把这条口号归诸“汪精卫集团”之口(李隆庚主编,《中国历史第四册初中二年级》,页四七),而一九九四年版又重新称汪精卫“叫嚣”此语(王宏志、李隆庚主编,八年级《中国历史》第三册,页一六五)。二十一世纪初的“实验教科书”终于删掉了这句话,也不再把汪精卫的分共记在蒋介石的帐上(王宏志主编,八年级《历史》上册,页五二),但二○一七年开始,这句口号又重新出现在教育部组织编写的历史课本里,只是主语成了模糊的“他们”(齐世荣主编,《中国历史》八年级上册,页七三)。显然,尽管事实证据不足,但是这句口号已经如此长期地和汪精卫的名字联系在一起,其残酷性又如此诱人,以致课本编写者难以割舍。二○○一年后根据教育部新标准出版的课本里,汪精卫和蒋介石都成了背叛革命的“国民党右派”。可见,就连“假革命派”这样的名号,也可能毫无必要地向学生暗示汪精卫的名字曾经一度和“革命”、“左派”等在大陆政治话语中具有天然正确性的词汇联系在一起。但千禧之后的课本最奇异的一点变化是:它们不再提到汪精卫与日本合作的事实了。此前的所有课本都将汪精卫的分共与投敌并举为两大罪状。譬如一九九五年的八年级《中国历史》课本还用了一整页描述汪精卫投敌后,日本侵华方针变化,透过汪伪政权进行“以华制华”的殖民统治(王宏志、李隆庚主编,八年级《中国历史》第四册,页六四-六五)。透过彻底无视汪政权的存在,新历史课本制造的印象是中国沦陷区乃是在日本的直接统治之下,直接遭受军事占领和经济掠夺。中国的战时合作记忆被压制、抹杀。当无人关心所谓“曲线救国”到底是不是卖国求荣的借口,历史透过遗忘完成了终极的惩罚。

相形之下,台湾历史课本对汪精卫的描述则经过了三个发展阶段。直到一九七○年代,汪精卫的形象主要是蒋介石的对手,譬如国立编译馆根据民国五十七年教育部公布的《国民中学历史暂行课程标准》编辑的《历史》第三册对宁汉分立的叙述是:“蒋总司令克复南京,即实行清除‘共党’。汪兆铭等却与‘共党’合作,劫持国民政府一部分人员于武汉,与建都南京的国民政府形成对立。”(国立编译馆主编,《国民中学历史》第三册(一九七○),页七二。)这段历史叙事同样似是而非,以创造南京的正统正当性。相比之下,此阶段的课本倒不一定提到汪精卫的与日合作。但一九八三到二○○○年初的课本里,对“宁汉分立”的叙述趋于中立,譬如依据民国七十四年教育部标准修订的国民中学《历史》第三册写道:“北伐期间,国民政府由广州迁至武汉,却为共党分子把持。蒋中正先生等为了护党救国,于十六年四月清除党内的中共分子,是为‘清党’;并成立国民政府于南京,与武汉形成对峙,史称‘宁汉分裂’。”(国立编译馆主编,《国民中学历史》第三册(一九九二),页六四。)这种叙事虽然依然以蒋介石为正统,但宁汉先后关系得以厘定,汪精卫也不再是“劫持”国民政府的罪魁祸首。汪精卫在这一时期课本里的主要罪行是抗战期间“受日人诱惑”、成立傀儡政权。(例见:金世民编,(普通高级中学)《历史》,册一,页一八一-一八二。)显然,在民主化进程中的台湾,蒋汪的宿怨已经不再具有重大意义。民国九十四(二○○五)年《普通高级中学必修科目“历史”课程暂行纲要》颁布之后,历史课本不再统一编订,多家出版社获得更多诠释历史的自由。譬如二○○七年版的三民《历史》第一次提到汪精卫获得推选为广州国民政府第一任主席,一九二七年国民党分裂的肇端者是蒋介石,而“支持继续与苏联、中共合作的国民党左派人士以汪精卫为核心,宣称留在武汉的才是正统的国民政府”。(金仕起等主编,(普通高级中学)《历史》,册二,页一八一、一八二。)近年来的历史课本则进一步挑战传统的正朔观念。譬如南一书局民国一○二年的《历史》课本对汪精卫与日合作的叙述是:“日本评估中日战事一时之间恐难以结束,决定在中国占领区扶植亲日政权,以华制华。一九三八年(民国二十七年)十二月,对于抗战向来持悲观态度的国民党副总裁汪兆铭自重庆出走,倡议和平运动,并于一九四○年(民国二十九年)在南京成立亲日政府,造成抗战重大危机。不过,汪的举动被大多数国人视为卖国行为,未获任何军政首长起而响应。”(林能士主编,(普通高级中学)《历史》,册二,页三九。)对汪精卫出走的动机、其政府的性质,新教材都采用了描述而非判断的写法,这是相当客观的。如果说民主化之前的台湾和大陆历史课本虽然在孰“正”孰“伪”问题上判断迥异,但在秉承正朔史观上则如出一辙的话,那么今天的两岸课本在面对汪精卫问题的时候,正如其他很多历史问题一样,也在渐行渐远。课本是创造公共记忆的最有力的工具之一。今天,对绝大多数大陆学生而言,汪精卫只是历史晦暗边缘“我党”曾经的敌人之一,而台湾的教育者则已经宽恕了他与蒋介石的角力,视其与日本的合作为一种出于绝望的战时同盟。

肖像的语言是强有力的。一张照片能够鼓励读者对某人产生直觉的印象,从而形成自己的判断。民主化之后、尤其是近年来,台湾课本一般都会有一幅汪精卫的肖像,而大陆历史课本则延续对他的“像禁”。戴杰铭提出,历届中国政府都“寻求模糊、排斥或抹杀”日占时期的视觉文化,从而造成一种“强制的隐形”(enforced invisibility)。(Taylor, Jeremy, Iconographies of Occupation, 13.)至于汪精卫的情况就更为特殊:他的俊雅外型是“房间里的大象”,有目共睹,却一谈便俗;这也让谴责变得更加复杂。在今天视觉主导审美的时代,大陆的百度百科甚至有“民国四大美男”的词条,虽然有三种不同说法,但汪精卫总是名列其中。大陆近年来盛行的以民国历史为背景的影视作品里,汪精卫鲜有露面机会,大约这也是原因之一吧。只有三部电影作品闯入了“惩罚性遗忘”的禁区。

第一部、也是唯一一部汪精卫以主要人物亮相的作品是应旗导演的《刺杀汪精卫》(一九八八)。这部电影的明线是一九三五年的孙凤鸣刺杀案。但它对爱国者形象的刻画其实是颇为苍白的,而对汪精卫形象和心理的丰富塑造似乎表明后者才是它关注的重心。饰演汪精卫的孙彦军,以表演的微妙性出名。电影以孙凤鸣(巫刚饰)试图在车站刺杀汪精卫、结果误杀他人开场。画面随即切换到一面巨型石碑,上挂黑白横幅“淞沪抗日阵亡将士哀悼大会”,四条挽联飘动,花圈环绕如山。近乎黑白的画面正中间是一个身着白西装沉思中的男人,背影肃穆而孤独。随即蔡廷锴求见,镜头特写中,那人缓缓转身,展现一个神色凝重哀伤、步入中年的美男子,白西装、白衬衣、黑领带。面对蔡廷锴对签订《淞沪协定》的质疑,汪精卫不做回答,只告诉蔡廷锴,蒋介石(孙飞虎饰)命令十九路军赴福建“剿匪”。这幕戏暗示爱国者们如孙凤鸣的愤怒其实是错置了的,因为绥靖政策真正的主导者是蒋、而非汪。汪精卫出场的下一幕戏是中央政治委员会会议室里,面对国民党元老们的指责,汪精卫用一场激昂的演说要求绝不能“继续以高调徒增那些无知之徒的虚骄之气”。电影也透过汪精卫和陈璧君的对话描述了中国外交的孤立,借陈公博之口说出:“汪先生,言战谁都乐意听,言和,它和卖国仅一轸之隔,国民不会理解你的苦心!只会骂你!甚至要杀你!”在暗杀前的一场关键戏里,汪精卫愤然陈述说:“中国如要复兴抵御日本,起码要三十年。我没有其他报国之道,只求日本没有灭亡中国之心,就尽力谋求日中和平,使国家能多保存一分元气,以作将来复兴之计。为此,我汪精卫做出任何牺牲,也是甘心的。”陈公博随即表示了自己愿意随汪精卫“跳水”的意愿,并且用悲悯的口气说道:“这两天我在翻历史,终于承认,秦桧也是个好人啊。国家到了危亡关头,总要有个讲和的牺牲者。我想,秦桧当日,何尝不想自己暂时牺牲,受人唾骂,以待南宋设法中兴。唉,秦桧是牺牲了,只是他无补于南宋之亡啊。”但电影似乎也暗示汪精卫慷慨陈词的表象下,对屈从蒋介石也不无怨恨。这一场景因此具有了奇妙的双重含义:汪精卫是真诚的还是伪善的?秦桧是否真的“是个好人”?如果观众为汪精卫的慷慨激昂、悲天悯人所打动,那么爱国暗杀团的行动就成了真正的悲剧。孙彦军的表演颇为精妙地传递了这种模棱。华语区观众当然不会不知道,他日后最为出名的角色是一九九四年央视版连续剧《三国演义》里的刘备。两个角色的共同点是,他们的道德形象都如此完美,以致令人怀疑是否只是副面具。

这部电影的创作者显然倾注了大量精力,对汪精卫的生平和私人生活做了相当深入的研究。譬如他的着装(长衫或西装)、陈璧君对他的称呼(四哥)和汪家的饮食(法国菜和红酒)等等细节都是准确的。暗杀的场面也忠实还原了。但是整部电影的大前提却是错误的:孙凤鸣暗杀的对象一开始根本不是汪精卫,而是蒋介石(见第二章)。这个“错误”显然是创作者有意为之,用于展现他们心目中另一重的历史真实,也是创作者们真正的兴趣所在:汪精卫是如何成为“国人皆曰可杀”的“卖国贼”的。但这个故事也恰是电影创作者们所不能讲述的,因此也未必为多数观众所意会。重重叙事上的意识形态枷锁注定了电影未能成为杰作。它塑造的爱国者形象是苍白刻板的,刺杀的主线累赘拖沓。当它在一九八八年发行的时候,既没有成为众矢之的、也没有获得票房成功。但在网络时代,它获得了第二次有限成功的生命:二○二一年四月为止,此片在 1905 电影网上已经播放了三十一万次(作者二○二三年九月二十八日注:这个网站目前似乎无法正常访问),豆瓣上获得了七点零的评分。各中文网站上对此电影的评价都集中在汪精卫、尤其是他与日合作的原因上:显然,他才是电影唯一的看点。

这部电影的弱点虽然明显,但它能够在一九八八年制作发行这一点本身就体现那个年代中国大陆相对的艺术自由。汪精卫再度出现在中国银幕上要等到二十余年后了。纪念辛亥革命一百周年的献礼片《辛亥革命》(二○一一)里,汪精卫出场是在第五十分钟左右,北京出狱后,袁世凯邀请他商谈。汪精卫露面的第一形象是身着西装的翩翩美少年。他的饰演者是余少群,电影《梅兰芳》(二○○八)的主角扮演者。余氏略带女性化的典雅雍容,因此为汪精卫的形象添加了一层诠释。虽然他和袁世凯的对话明面上都是革命,但他对袁世凯、段祺瑞的奉承都没有表现出大义凛然的鄙夷或清醒,而是表情中性、不置可否,因此为观众留下了丰富的阐释空间。电影里汪氏出场极少,但结尾处用两个场面强调了汪精卫的贪生懦弱和天真糊涂:孙中山和同志吃饭时,忽然窗外射来子弹,躲避之中,镜头唯一给出的桌子底下惊慌失措面孔特写恰是汪精卫的;几分钟后,汪精卫质疑孙中山是否应当就任大总统职位,甚至怀疑孙氏贪权,被黄兴指名呵斥。余少群对汪精卫形象的诠释显然得到了官方认可。二○一七年的另一部主旋律电影《建军大业》里,他再次诠释了中年汪精卫的角色,从在武汉的表面亲共转向清共,此时显然政治上世故圆滑了许多。两部电影里,“汪精卫”都戏份不多,扮演史诗叙事中无关痛痒的边缘角色。他似乎有点天真、轻信、多余,但还说不上恶毒或危险。《建军大业》里,他也是唯一引经据典的角色,还展现了一手好书法。镜头总是不经意间滑过他秀美光润的面庞,引领观众的视线流连他的眼角唇梢。

还没有一部电影表现了汪精卫生命的最后阶段。所有三部电影里,汪精卫的扮演者都是通过正面角色为观众所喜爱的演员。这是否是因为任何在外型上能说服观众“这就是汪精卫”的演员,都很难符合影视剧中反面角色的典型?影视作品对汪精卫的演绎无法绕开他俊美的外型,而这总不免让观众对角色心生同情,这从几部作品的豆瓣评论中也可见一斑。尽管近年来有若干大陆电影都以日据时期上海的谍战为背景,其中汪政权的特务机关也有大量戏份,但汪精卫不曾出现在任何一部影片中。

一部值得玩味的电影是李安导演的《色 · 戒》(二○○七),根据张爱玲的同名短篇改编。电影压抑的苍凉时代气氛里,充满阴谋、欲望、情色和死亡阴影的暗流涌动。电影主题是年轻的大学生王佳芝(汤唯饰)化名“麦太太”引诱汪政权的特工头目“易先生”(梁朝伟饰),最终被易默成亲自命令处决的故事。善于表达细腻精微情感的香港演员梁朝伟扮演一位外表低调、安静、危险的间谍,他的忠诚也同样不可捉摸。有一幕在日本居酒屋的戏里,他终于向王佳芝吐露心声:“鬼子杀人如麻,其实心里比谁都怕”,“就快到底了,跟着粉墨登场的一帮人,还在荒腔走板地唱戏。……我带你到这里来,比你懂得怎么做娼妓。”王佳芝随即为他唱了一曲《天涯歌女》,唱到其中“家山啊北望,泪啊泪沾襟”时,易默成眼中含泪。在这一短暂的瞬间,两人似乎都忘了自己在逢场作戏,而产生了亡国身世的共情。电影结束前的画面,易太太(陈冲饰)来叫他吃饭时,推开寝室的门,发现他独自坐在黑暗中,床单上还印着王佳芝身体留下的皱褶。门缝洒落的一束光线照出他眼中隐隐的泪光,他轻声告诉妻子,“麦太太”已经回香港了。这一瞬间,他下令处决王佳芝的冷酷无情顿时获得了一层心里的深度,而梁朝伟特有的忧郁气质也赋予这个角色救赎的力量。汪精卫从来没有在电影中现身,但是易先生办公室的墙上有一帧他的照片。但易默成的忧郁也不免让观众想起汪精卫,其眼神和诗歌风格都以忧郁悲怆闻名。他们行为的心理深度因此成为他们的艺术救赎─至少在观众的眼里,因为他们的判断首先服从艺术的法则。

《色 · 戒》对家国宏大话语的消解,在华语世界中激起不少争议。除了大胆的情色戏份以外,这也是中国电影中汪政权第一次透过“易先生”这位丰富的艺术形象登场,而没有被削减为刻板的漫画。尽管易先生以他的残忍诡谲服务于日本侵略者,但居酒屋的一场戏表明他内心深处的痛楚。观众若无对历史背景充分的了解,可能也会对电影里汪政府的视觉象征感到迷惑:易先生办公室里,墙上正中挂的是孙中山肖像,两边是中华民国国旗和国民党党旗。这可能是对观众最直接的提醒,即汪政府至少在名义上是完全民族主义的。电影的发行让中文网络上掀起重新发掘汪政府历史的热潮。

尽管电影也获得许多国际奖项,但其中最具有反讽性的一个细节很可能逃脱了西方观众的眼睛:王佳芝参与的爱国学生话剧团决定改组成暗杀团、回大陆刺杀几个叛徒之前,邝裕民(王力宏饰)慷慨激昂地赋诗言志:“引刀成一快、不负少年头!”这帮年轻人似乎没有一个意识到此诗作者恰是汪精卫,他们要暗杀的头号汉奸。我相信李安导演安排这个细节是富于深意的:今天公众眼里的爱国英雄,很可能明天就会成为他们唾骂的叛徒。这个场景也揭示了他们爱国主义冲动的天真:很快他们就将沦为权谋的棋子,为一场波诡云谲的游戏付出生命的代价。但他们对此诗作者的毫无知觉也说明,一首诗歌也许能获得独立的生命,成为漂浮的记忆碎片。

碎片

二○一九年三月二十八日,中文社群媒体上响起不敬的嗤笑。那天早上九点二十七分,“中国陆军”官方微博(同时发表在微信平台)发布了一篇题为《这些历史,我们从未忘记!》的文章,报导驻宁(南京)陆军某防化旅百余名官兵赴雨花台烈士陵园缅怀先烈。文中引用了两首绝句:

慷慨歌燕市,从容作楚囚。

引刀成一快,不负少年头。

留得心魂在,残躯付劫灰。

青磷光不灭,夜夜照燕台。

诗句后是一句口号:“缅怀先烈,为了明天更好的前行!!!”(原文三个惊叹号)1

读者迅速指出,这两首诗的作者是汪精卫(见第一章)。他们质疑引用汉奸的诗来缅怀先烈是否大不敬。中国陆军迅速在所有平台上删除了这篇报导,随即致歉,归咎于外部投稿和编辑人员“文化素养不够”,并表示“‘中国陆军’媒体平台始终秉持传播党的声音,积累新时代强军正能量,时刻保持头脑清醒、立场坚定。对于各种错误政治观点,坚决抵制。(见《环球时报》报导,《中国陆军致歉》(二○一九年三月二十九日)。今天环球官方网站上的报导已经删除,但是新浪新闻转发的稿件依然可以打开,网页连结:https://news.sina.cn/gn/2019-03-29/detail-ihsxncvh6697863.d.html(二○二三年十一月八日最后登入)。)

汉奸走狗、民族败类,将永远钉在历史耻辱柱上”。可惜为时已晚,从《环球时报》到腾讯网、乃至《联合早报》和新唐人电视台等海内外立场各异的各大中文网络媒体都迅速报导了此事件,读者也纷纷以自己的方式做出回应。以腾讯网报导为例,一天之内就汇集了六百四十九条读者评论,有读者认为“不必太自责,尽管诗是汪逆所作,可作此诗时他还不是汉奸,还是个爱国愤青”;也有人认为汉奸就是汉奸,在这个肃穆的场合被陆军官方引用很不合适;也有人提出“诗归诗、人归人”,不可一概而论;更有人认为汪精卫后来只是“因为思想不同,对形势的判断失误,才有了所谓曲线救国的叛变行为”。(见腾讯网报导:《在新闻推送中引用汪精卫的诗引发质疑,中国陆军致歉》(二○一九年三月二十九日)。该网页今天已经无法打开。本文引用据我在二○一九年十一月十一日的存档。)海外的媒体报导及其响应就更加诡谲了。譬如法轮功背景的新唐人电台就借机指责抗战期间“中共勾结日军”,试图让文化羞耻政治化。(《陆军官微引用汉奸诗句》,New Tang Dynasty Television(二○一九年三月九日),网页连结:https://www.ntdtv.com/gb/2019/03/29/a102544044.html(二○二三年十一月八日最后登入)。)

如果《色 · 戒》的观众不免疑心让爱国青年背诵汉奸诗句是否有违电影现实主义法则,那么这场闹剧证明生活常常模仿艺术。《被逮口占》在汪精卫生前身后获得了极大的知名度和流行度,以致它们似乎具有了自己独立的文学生命。余英时便回忆道,自己是在抗战期间乡下读到这几首诗的,为其慷慨激昂所深深打动,却并不知道作者已经是当今的头号汉奸*余英时,《双照楼诗词藁》序,页七)。 一九四二年出生的作家章诒和回忆道:“读小学的时候,就知道中国有个大汉奸,叫汪精卫。中日战争期间,全国人民都在共产党的领导下抗战,唯独他投靠日本,出卖国家。蒋介石也是假抗战,真反共。那时的教科书都是这样写的,也是这样宣传的。回到家中讲给父亲听,

他哈哈大笑,说:‘课本上写错了,老师也讲错了,实际情况不是这样的。’”章伯钧告诉她领导抗战的是蒋介石,而汪精卫的生平和人品都远不像教科书所述。作为证明,他拿出了一本香港刊印的《双照楼诗词藁》。幼年的章诒和也深为汪诗词所传达的情性所感动,因此回忆文章用“衔石成痴绝,沧波万里愁”为题,认为衔石填海恰是汪精卫保全沦陷区人民和土地之理想的体现。(章诒和,《衔石成痴绝,沧波万里愁》。) 诸如此类的种种轶事,表明汪精卫诗歌人格在他生前身后都不断书写着他的政治形象。

一首好诗足以令诗人不朽。尽管作为诗人的汪精卫并不仅有此四首绝句,作为历史人物的汪精卫更不能为它们所定义,但它们毋庸置疑具有强大的兴发感动力量,而且琅琅成诵,这使它们成为中文语言文化表达的一部分,获得微型经典的非正式地位,在各种脉络里都为读者本能地从记忆中唤醒,激励他们在困顿中前行。这一现象并不意味着“作者已死”,即作者身份与作品的接受方式完全脱离关系。相反,即便当它们作为文字碎片在记忆海洋里漂泊,不再依托于作者的名字、身份或其他著作而获得意义时,它们都始终指向那个缺席作者的幽灵的方向。审查官们因此无意中完成了汪精卫的遗愿:透过强制性地忘却有血有肉、有复杂主体性和欲望的作者,他们把诗歌真正变成了他的身后身。这些诗歌因此不断从历史的坟墓中召唤汪精卫的名字。

我自己大概是少年时代读到这四首绝句的。多年来,我一直以为它们是中学语文课本的内容,直到我的研究证明自己记忆的错误。尽管这样革命热情昂扬的诗歌是大陆课本的天然候选者,但它们作者的身份让这种可能性成为不可能。但少年的我肯定是在哪里读到、并立刻牢牢记住了这四首诗的,让它们成为我经验这个世界的不可或缺的一种文字媒介,而无知或无视它们作者的历史评价。从中国陆军在社群媒体上闹的笑话来看,它们也深刻封存在无数中国人的集体记忆里,包括那篇报导不幸的撰稿者,以及用纷纭的意见抵抗刻板官方记忆的读者们。

和解

记忆是形塑身份的核心管道,对个人、对集体而言都是如此。如利科指出的,记忆的内容(what)同时反过来决定了回忆的主体(who),因为两者是密不可分的:“回忆起某件事情也同时意味着回忆起自我”,从而让这个过去的自我重新成为现在自我的一部分。(Ricoeur, Memory, History, Forgetting, 3.) 我们是自身回忆的总和。因此不可避免、也富于人性的是,历史的胜利者总是试图创造一种让历史的结果合理、正当化的记忆。简言之,记忆是“胜利者”与生俱来的特权。

但利科论述的关键是,这并不意味记忆不承担“正义”的义务。我们必须首先记住,正义“归根结底是面对他人的”。一位“义人”是公正对待他人者。记忆的义务因此“是透过记忆公正对待自我以外的他者的义务”。其次,我们都受惠于“在我们之前逝去的人,因为他们部分形塑了我们”。“受惠”(debt)的观念与“遗产”(heritage)密不可分,也并不仅限于负罪或负疚感(guilt)。就连胜利者也受惠于失败者,因为没有人失败就没有人胜利。记忆的义务因此要求保存“对这些他者负有责任的感情”。最后,“那些我们有所亏欠的他者中,最高的道德义务是面对牺牲品(victim)的”。但可惜,我们如今的记忆文化倾向于把自己打扮成牺牲品,因为这一地位经常与道德的纯洁(甚至豁免权)联系在一起。但这里所说的牺牲品是“其他的牺牲品,也就是我们自身以外的牺牲品”。(Ricoeur, Memory, History, Forgetting, 89. )中华人民共和国政府当然有权利为“红色烈士”们树碑立传,后者的英勇和献身也值得历史铭记。但纪念他们不意味着遗忘其他。如果历史的胜利者想要成为道德的胜利者的话,那么他们必须更好地——如果可能的话,诚实地——纪念在他们胜利的车轮前倒下的敌人们。

毕竟,组成战后中华民族的并不只有胜利的“无产阶级战士”,而是也有民族主义者、与日合作者、与敌共存者,更遑论一九四九年以后一波波政治运动中不断倒下的形形色色的“阶级敌人”或“当权派”。每个家庭都有自己私密的记忆,与建制化的叙事相左。即便最近三任中国国家领导人也是如此:江泽民曾经在一九四三至一九四五年期间就读于(“伪”)南京中央大学,一个后来必须从他的官方履历中抹掉的污点。(战后江氏转学至上海交通大学并获得学位。他的案例详见:Henshaw, “Serving the Occupation State,”203-234。但根据韩晓明的研究,所谓江泽民生父与日本合作的民间谣言并无可靠证据。关于日占时期的南京中央大学教育并非亲日教育的回忆,见:杨鹏,《见证一生》。)胡锦涛的父亲是富商,在文革中饱受迫害,一九七八年含冤弃世。习近平的父亲虽贵为开国元勋之一,但也在一九六三年被打为“反党集团”首脑,而习近平本人也一度被关押审查,并被下放到陕北农村接受再教育。这些“第一家庭”反映出中国社会无数家庭的复杂历史。中国革命“从胜利走向胜利”的光荣叙事强行建构了一种集体的历史,但却脱离了这个所谓集体里每位个体的生活体验。今天的中国早已实现、甚至超过了民国时人的“富强”梦想,在经济、政治和军事上都已经成为世界的一流强国,被尊敬也被恐惧。历史的“失败者”们、包括汪精卫,真若地下有知,也许会为他们的奋斗没有白费而感到欣慰吧。但中国并非是位风度翩翩的胜利者。“记忆正义”(just memory)的概念在当下中国是缺席的。

中国大陆延续至今的记忆审查制度使得对汪精卫的彻底、公正的研究无法展开,这让他的诗歌成为“招魂之场”(haunted space),其中召唤而来的作者并非本人的真实面目,而是作为承担了中国民族创伤记忆的幽灵。叶嘉莹先生本人也许就是一例。如她在二○○七年的系列讲座 (叶嘉莹,《汪精卫《双照楼诗词藁》读后》,以下所引回忆主要根据上篇页一四、页一七-一九,并根据网络流传的汪梦川整理《汪精卫诗词中的“精卫情结”》讲稿补充,见:https://zhuanlan.zhihu.com/p/490245084(二○二三年十一月八日最后登入)。)中提到的,当一九三七年北平陷落后,她在中国航空公司工作的父亲抛妻弃雏随着国民政府节节撤往后方,八年不通音讯。今天看来,北平的不抵抗挽救了这座古都免于毁灭,而且让不少百姓、甚至可能包括她自己幸免于难。当汪政权在南京成立时,她全家围在收音机旁,听汪精卫讲演,长辈们感叹说,如果完全在日本控制之下,就没有人替自己的国家人民讲几句话,所以现在有一个人过去,总算是个代表中国的人,可以缓和一下局势。作为汪政府的亲历者,叶氏引其他见证者的证言,说明汪政府大大减轻了日本直接统治的残酷性。叶氏还记得,战后她正在北京的中学教书,曾带着学生在马路上欢迎战后凯旋归来的国府。但是回归的国府对前沦陷区人民的政策却令人失望:他们似乎被视为战败者的一部分,时刻被怀疑“伪化”、“奴化”。战时的沦陷区教育被宣称为“奴化教育”,学位被作废,所有所谓“伪学生”必须接受再教育。(关于奴化教育(slave education),见:曹必宏、夏军、沈岚,《日本侵华教育全史》;张玉成,《汪伪时期日伪奴化教育研究》;Lee, “Education in Wartime Beijing, 1937-1945”;Henshaw, “Serving the Occupation State,” 214-262。) 尽管沦陷区的经济状况比后方为优,但中储券对法币的兑换率被设置为二○○比一,这一惩罚性的汇率让数千百万人丧失了生计,导致经济崩溃。(Xia, Down with Traitors, 94.)相形之下,国民政府对日本的政策却是宽大的,甚至没有索要赔偿,这让前沦陷区百姓更加深怀不满。据叶嘉莹回忆,“接收”被讥为“劫收”,报纸甚至满怀讥讽地说“人心思汉”─“汉”此处代指的不是故国,而是所谓“汉奸”们。沦陷区民众被国府抛弃、被日本占领的多年苦难都被抹杀,不免倍感祖国的敌意。叶氏承认自己是本来不大关心政治的人,在两岸三地都一样讲演教学。但是二○○七年的夏季,她偶然在英属哥伦比亚大学(UBC)图书馆里读到汪精卫的诗词稿,深为作者才情和文字的情意所感动,因此开始关注其生平。她盛赞汪精卫的诗词具有“兴发感动”的生命,这也是中国古典诗词最优秀的特质。她相信,汪精卫与日本合作是为“烈士情结”所驱使,因而不惜牺牲自身声名性命,以救沦陷区人民于水火。在我看来,叶氏透过阅读、评论汪精卫诗词,为自己的沦陷区回忆找到了表述的声音。在霸权性的、建制化的“统一战线”叙述压制下,她经历的这些恐惧、哀痛和愤怒都被迫失语。透过重新发掘汪精卫的“烈士情结”,她终于为自己在乱世生存的创伤记忆找到了脉络和语言。

只有当所有伤口都结痂、创伤得到疗治、经过一系列漫长而困难的记忆试验之后,与过去的和解才有可能。这种和解不是为了逝者,而是为了生者:关于我们是谁,作为民族与个人,这体现为我们如何对待过去。假装过去从来不曾伤痕累累、惟有光荣,这不仅不义、也是不智的,因为谎言不会长久、更不会永远胜利。

当然,哪怕在比今天的中华人民共和国更加开放的社会里,与伤痛记忆的和解从来不是容易之事,而是注定争议不绝。二○一八年十一月七日,第一次世界大战的百年纪念日(十一月十一日)之前,法国总统马克龙(Emmanuel Macron)的一篇讲演掀起舆论风波,因为他在其中称赞贝当元帅是一位“伟大的战士”,在一九一六年带领法国军队取得凡尔登(Verdun)大捷,尽管他也在“第二次世界大战之中做出了致命的选择”。法国最大的犹太组织“犹太人代表理事会”(C.R.I.F.)立刻发表了一篇声明,谴责马克龙是非不分,因为贝当的“致命选择”包括批准了七万六千法国犹太人被送往纳粹集中营。(“Macron Praises World War I General Who Later Collaborated with Nazis,”New York Times, Nov. 7, 2018.)的确,对贝当的正面记忆常常被右翼政治组织利用,以掩盖自己的真实政治意图。但一九九三年的一次民意调查的确发现,百分之五八的法国人相信贝当在二战中的行为多少是为局势所迫。(Gordon, War Tourism, 179-212.)但对这个问题最公平的一句话,还是出自利科的学生马克龙总统之口,他在这次纪念演讲中说:“我什么都不宽恕,但我们的历史也不容删削。”( “Macron Praises World War I General Who Later Collaborated with Nazis.”)

不删削历史不代表“记忆一切”。如罗素(Henry Rousso)在他的名著《维希症候群》(Le Syndrome de Vichy, 1987)中指出的,法国人对二战经验的回忆经历了三个阶段。第一个阶段是“无处安放的哀悼”。解放的片刻狂欢之后,整个民族就陷入了困惑。谁是真正的英雄?哪些死者可以允许哀悼?毕竟,如果只有“自由法国”的流亡斗士是英雄的话,那么是否几乎所有法国人都要承担罪责?第二个阶段是“发明的荣耀”。一九五○年代初期,围绕戴高乐主义的“统一抵抗”神话,使得法国民族获得了统一。维希政府被视为边缘化的一小撮叛徒(而非正当的法国政府),其记忆受到压制。一九七○年代开始的第三个阶段可以称为“破碎的镜子”。父辈的罪行被曝露,人们近乎执着地开始发掘被埋葬的过去,再也无法对他们参与犯下的残酷罪行视而不见。(Rousso, The Vichy Syndrome。亦见:Conan and Rousso, Vichy, 5-11。)“症候群”是某种病理学隐喻。如罗素和柯南(Éric Conan)提出的,对“记忆的义务”的过度执迷事实上导致了人们无视“遗忘的权利”,他们拒绝承认,“除了道德因素以外,遗忘也是任何记忆建构所必需的有机部分”。(Conan and Rousso, Vichy, 4.)

并非所有的过去都可以或应该被拯救。绝大多数的人与事都会被遗忘,若非如此,活着的人将不堪记忆的重负。记忆(保存历史真相)和遗忘(给现在和未来留下空间)的义务共存于一种辩证的关系之中。如德国学者韦因里奇(Harald Weinrich)指出的,古希腊文的“真理”是aletheia。A- 是表示否定的前缀,修饰此词的词素 -leth-,意味着被掩藏的、被隐蔽的、潜在的(latent)。因此真理在字面上也意味着重新揭示、昭显、实相化。但 -leth- 这个词素也见诸 Lethe,这是希腊神话里的冥界之河,即忘川,遗忘之河。因此 aletheia一词也暗示着“真理”与“非-遗忘”的内在关系。(Weinrich, Lethe, 15.)但用尼采的话来说,人类的裸眼是不能过度曝露于日神阿波罗式真理的光明之中的。遗忘因此获得了酒神狄奥尼索斯的解放力量。在冥河 Lethe 的柔软水波中,“现实记忆的坚硬棱角被慢慢溶化、消解”;饮下忘川之水的死者将被从之前的存在中解放,从而获得新的身体和生命。(Weinrich, Lethe, 18.)遗忘因此具有治愈哀伤和痛苦的力量。在这一意义上,对历史绝对真相痛苦(而且也许是徒劳)的探求应当与“幸福的遗忘”达成平衡。

因此在本书漫长的旅程抵达终点之际,我所希望的不外乎一种更加幸福(或曰更少悲情)、更加坦荡的记忆,在记忆的正义、历史真相和有益的遗忘之间获得微妙的平衡。它不删削任何历史,但也不积极回忆一切事实。它是一种自信的记忆,有宽恕并且(正义地)遗忘的能力。如利科在他生平最后一部巨著结尾提出的:设若没有对记忆的严格审视,理智实用的政治是否可能?“如果历史不再被禁锢于永恒的雠恨与健忘的记忆之间的僵局,亦即复雠终止的一刻,政治的散文才能真正开始。社会不能一直生自己的气。因此,只有诗歌能够保存非遗忘的力量,后者被埃斯库罗斯(Aeschylus)所谓‘无休止的权力欲’(Eumenides, v. 976)这种苦痛所隐蔽。”(Ricoeur, Memory, History, Forgetting, 501.)利科用“诗歌”一词借指所有创造性的、充满爱与希望之物。如哲学学者沃尔(John Wall)提出的,作为他的“意志诗学”(poetics of the will)的一部分,里克尔认为道德生活的基础在于人类在堕落的世界里创造意义的不可言喻的能力。(Wall, “The Creative Imperative,” 48.)透过宽恕达成的遗忘与惩罚性失忆具有根本不同:前者富于爱与希望,代表着生生不息的创造性诗歌力量。

透过此书的发表,我也希望与现代中国史书写中封印的死魂灵展开真正的对话。在某种意义上,本书响应了汪精卫希望仅仅透过自己的诗词被后世记忆的遗愿─它既部分实现、也部分拒绝了这一愿望。诗歌的确以密码的方式保存了记忆,不论这些记忆是多么精心构造、众声喧哗、支离破碎。用鄂兰的话来说,诗歌的“材料是语言”,是最人性、也最不世俗的艺术。它是人类的造物中最为持久的;回忆(remembrance)的女神 Mnēmosynē 是希腊神话中所有缪斯之母,它在此处被直接转化为记忆(memory),而“诗人完成这种转化的手段是节奏,藉此,一首诗仅凭自己的力量便牢牢成为回想(recollection)的一部分。恰是其与生者回想的亲密性,允许一首诗在印刷或手写的页面之外,保留不可磨灭的生命力”。诗歌之易于记忆的特质,决定了它的经久生命力,“亦即它永久留存在人类回想中的机会”。(Arendt, The Human Condition, 169-170.)诗歌与记忆的亲密关系也同样见诸中文的“诗”字。按照《说文解字 · 言部》,“诗,志也”。注引《毛诗》序曰:“诗者、志之所之也。在心为志,发言为诗。”也就是说,诗是心之志向。但“志”字据注也是“古文识。识,记也”。心之所志诉诸言词,无异在生命的时空之流中立下标竿,在草莽中写下微可辨认的暗识,期待着未来不断回召的记忆。诗歌本质上与记忆相联。我们也许能这样说:“诗”意味着有利于导向记忆的言语。这对古典诗词尤其成立,其节奏、韵律、平仄、对偶、意象、用典等等修辞技巧都是有利于记忆的手段。诗歌具有着反抗建制化的遗忘与失语的力量。如果读者真正倾听一首诗,他们会听到创造的众声喧哗、也会听到深刻的无言缄默。如果他们真正凝视一首诗,他们会看到一片隐蔽的国土,它如过去的黑暗笼罩下的一座迷宫花园,密布意义不断汇聚、分叉的小径。阅读诗歌的行为,因此成为重新记忆、重新想象、重新塑造人类过往的心灵实践。

Hang Tu | Sentimental Republic: Chinese Intellectuals and the Maoist Past

Sentimental Republic: Chinese Intellectuals and the Maoist Past