书籍考古 | 大丈夫、小偷与间谍:从哈佛大学敦煌藏品看20世纪初在中国西部的外国探险家

编者按:2026年书评会推出「书籍考古」栏目,读有趣的书,做有趣的人。在这里,你可以看到中国古代殿试考试卷、英国政治史上的第一禁书、19岁的阿伦特塞进海德格尔办公室的情书背后的故事、历史上最恐怖让十几万人甚至上百万的人惨死的书、十三世达赖喇嘛的照片背后有什么心酸历史、慈禧太后的烫金圣经与明王朝圣经有何区别……书评到各个图书馆、博物馆和美术馆,找到档案和原件,用照片和文字考证背后的隐秘的历史故事,並且,每一篇文末都有彩蛋,读者可以通过链接获取书评提供的相关档案、照片或是书籍。这是书评首个收费阅读栏目。本文为第一篇试读,免费。欢迎付费订阅波士顿书评。注意:文末有彩蛋!

一个月一杯咖啡,请付费订阅,支持书评继续前行。

圣诞前夕,著名的敦煌学者陈海涛,从哈佛敦煌特藏室借出展品,在哈佛大学美术馆讲敦煌藏品,其美术史讲座,一如既往地鸟瞰虫视、汪洋恣肆;古今中外纵横捭阖,实在是艺术与思想的盛宴。

其中,最吸引我的一点是哈佛美术馆中的敦煌藏品是怎么来的。

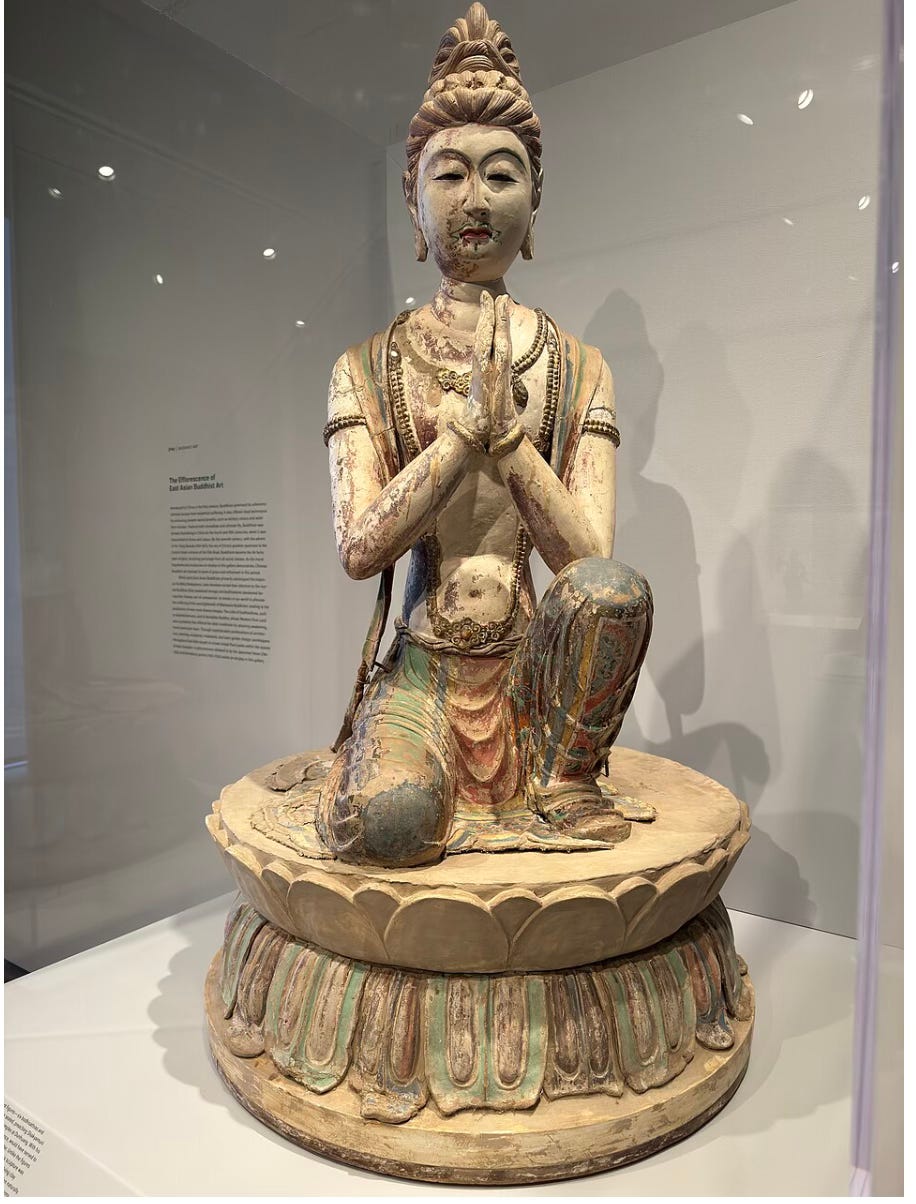

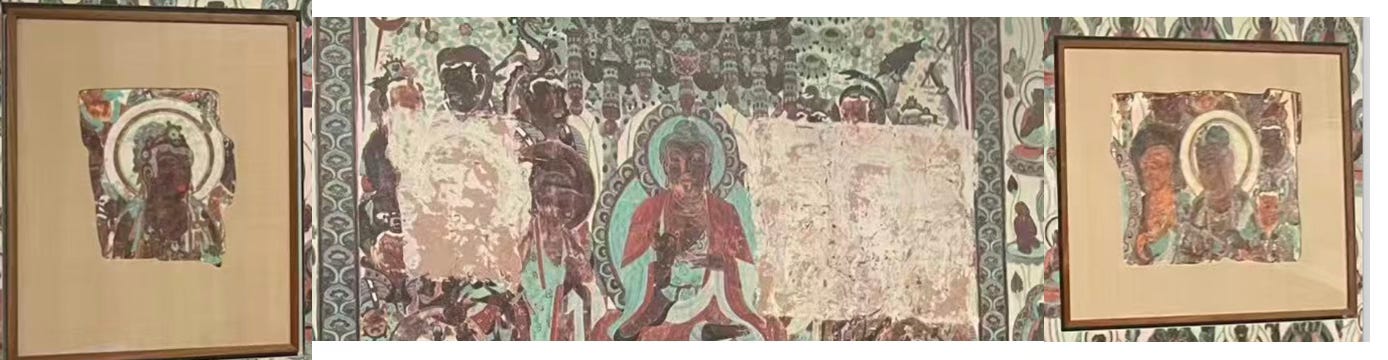

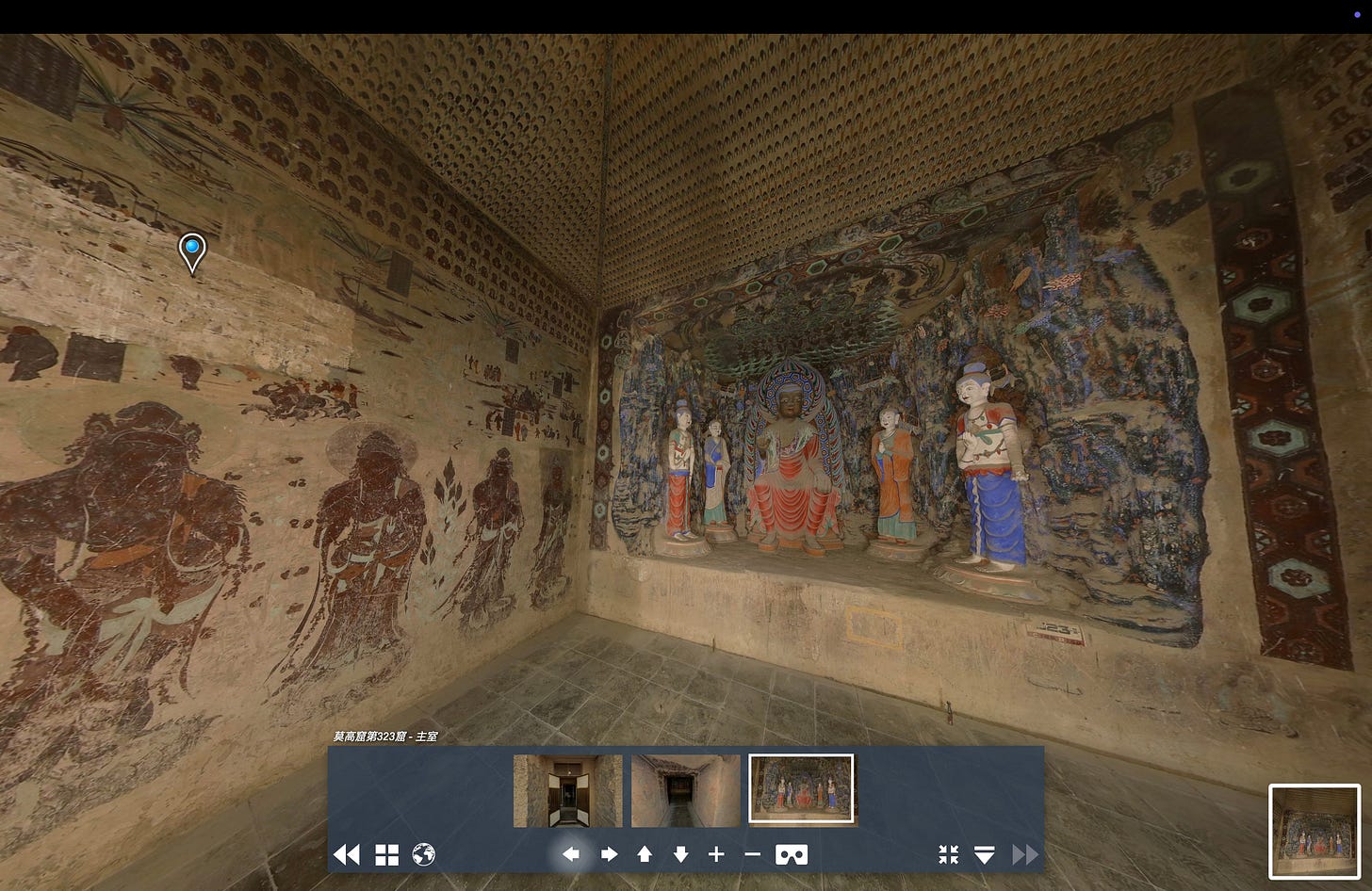

据陈海涛介绍,哈佛美术馆敦煌藏品中,最好的一幅壁画是来自自第323窟的《八人渡运佛像》(Eight Men Ferrying a Statue of the Buddha,藏品号1924.41),也就是上面的图5。图6则显示的是这幅佛教史迹壁画的全貌,哈佛藏品只是整幅壁画的最中间的一小块。另一件是来自第328窟的跪姿侍者菩萨彩塑(Kneeling Attendant Bodhisattva,藏品号1924.7),也就是上面的图2,而图1是这尊跪姿侍者菩萨彩塑抬出来时,与当时当地居民的合影。图3显示的是两幅壁画,左右两小块是现在哈佛美术馆收藏的来自敦煌的原件,而中间显示的是这两幅壁画原本应该在的位置。

哈佛大学美术馆的敦煌藏品都是由美国艺术史学家兰登·华尔纳(Langdon Warner,1881-1955)于1923-1924年的“第一次福格中国探险”(First Fogg Expedition to China)中获取。华尔纳毕业于哈佛大学,曾在日本学习佛教艺术,1913年起在哈佛开设美国大学首门亚洲艺术课程,后任福格艺术博物馆东方部策展人。20世纪初,哈佛致力于扩展亚洲艺术收藏,1922年派华尔纳前往中国西部,目的是收集样本用于教学研究。

1923年底,华尔纳与助手霍勒斯·杰恩(Horace Jayne)从北京出发,穿越戈壁沙漠,历经数月艰辛,于1924年1月抵达敦煌莫高窟。当时,莫高窟已遭多位西方探险家如斯坦因和伯希和掠夺,手稿大部流失,华尔纳转而针对壁画和雕塑。他在窟内停留数周,拍摄大量照片(现存哈佛图书馆),并使用一种意大利式“胶布剥离”技术:将棉布浸胶水贴于壁画表面,干燥后剥离带走颜料层。这种方法虽意在最小损伤,但实际对原壁画造成永久破坏。他从第320、321、323、328、329、335等窟移除约26块壁画碎片,最终带回约12块完好者,其中保存最好的便是图4《八人渡运佛像》,这是一副壁画的局部,也是最中间和最重要的部分。同时,他还以70两银子从看守道士王圆箓处购得第328窟跪姿菩萨彩塑(当地人协助移除),也即图1图2 和图3。

陈海涛特别提醒,华尔纳的壁画不是切下来的,而是使用一种意大利式“胶布剥离”技术:将棉布浸胶水贴于壁画表面,干燥后剥离带走颜料层。这种方法虽意在最小损伤,但实际对原壁画造成永久破坏。剥离痕迹至今可见,原窟壁画残缺不全。1925年,华尔纳开始第二次探险,率更大团队(包括摄影、修复专家),并邀中国学者陈万里同行,计划深入记录并可能再移除样本。抵达敦煌后,因第一次行动消息传开,遭遇反对,仅允摄影。团队仅停留三天,带回照片无实物。

华尔纳的敦煌行动引发持久争议。在中国,他被视为“文物盗贼”,敦煌莫高窟现场铭牌直接指责其1924年使用胶布技术剥离26块唐代壁画和移除菩萨彩塑,造成原窟永久损伤。1926年,华尔纳出版《The Long Old Road in China》(《中国漫长的古道上》),详细描述了抵达敦煌莫高窟的过程、对壁画的惊叹以及使用化学胶水揭取壁画的技术细节。他将自己的行为正当化为“拯救”即将因自然风化、当地忽视或战乱而毁灭的艺术珍品,强调这是为了让这些杰作在博物馆中永存并被更多人欣赏,充满自豪和成就感。

2

马达汉的《马达汉中国西部考察调研报告合集》(阿拉腾奥其尔、王家骥译,新疆人民出版社,2009年4月第一版)和《百年前走进中国西部的芬兰探险家自述:马达汉新疆考察纪行》(马大正、王家骥、许建英译,新疆人民出版社,2009年4月第一版)这两本书是我离开夏日塔拉草原、离开皇城阿瓦和昂噶(爷爷和奶奶,裕固语)家的前一天晚上,裕固族朋友安晓冬特意来与我告别时,向我推荐的,这也是12月初从祁连山回来后一直看着的闲书。

离开牧场的那天,刚下过一场大雪,很冷,阿瓦和昂噶早早躺进羊粪烧的热炕上休息了。我坐在火炉边,看着裕固族作家铁穆尔记录他们民族历史的一本书《裕固民族尧熬尔千年史》(铁穆尔著,民族出版社1999年1月)和他多年采访整理的一本口述史《在库库淖尔以北》,这是我那一个月来断断续续看着的书。快十点的时候,介绍我去草原牧民家却一直没见面的安晓冬,突然给我电话,要来与我告别。

在生于70年代的安晓冬身上,已经很难看到裕固族人的特征,实际上他的母亲是藏族人。与藏、蒙、汉通婚,在这里其实已经是普遍现象,甚至我没有发现一个家庭完全是裕固族人。他们的生活已经渐渐汉化,与西部汉族家庭区别不大。不过,当我们的话题聊到裕固族时,安晓冬掩饰不住骄傲,说:你知道马达汉吗?他最近有一本书出版,里面有一个报告是专门针对一百年前裕固族的,我姐曾翻译过这个报告,但现在这个书的译本不是她翻译的。这本书在当当可以买到。安晓冬强调。

安晓冬的姐姐安惠娟翻译的马达汉的报告《访撒里与西拉尧乎尔》(尧乎尔,即尧熬尔,也即现在的裕固族),我在《皇城区志》(皇城属于甘肃省肃南裕固族自治县,裕固族聚居地)后面附录中看到,但我没好意思向牧场兰阿瓦要这本书。因为安晓冬的推荐,我回家后立即买了马达汉的《报告合集》以及《纪行》,因为我非常惊讶于一百年前马达汉对裕固族做的这份非常专业的人类学、语言学、历史文化方面的科学考察,里面有着无数冷静的表格、数字和描述,犀利又冷酷,以致于我想到他拿着头盖骨测量仪,用“诱人的匕首、镜子和鼻烟”等来奖励那些勇敢面对测量的人时,内心总是有一种不舒服的感觉,却又不得不承认这确实是一份了解裕固族面貌的好资料,并不得不佩服他对裕固族的历史以及当时的部落分布、人种特征、语言的考察和分析。因为即便热情接待我的昂噶是裕固族一个部落头目的女儿,即便有着铁穆尔的书的指导,我仍没弄清楚裕固族的历史以及他们之前的部落,始终也只能说非常简单的几个裕固族词语。而同样只在那里呆了十几天的马达汉,便将撒里与西拉尧乎尔的十个部落以及之间的区别拎得清清爽爽,还用表格对比了这两个部族的语言词汇表,并生动地记录下当时裕固族人的生活情景。

甚至是马达汉一些毫不客气的评价,也让我心虽不悦但却诚服,如:“尧乎尔(即现在的裕固族人)看来本性不好娱乐。没有看到有弹奏的乐器,甚至不跳舞,也没有合唱。”“总的说来,尧乎儿人给人一种抑忧的印象,常常抱怨经济困难。他们也相当坦率地谈他们的情况。他们牧场的草太粗糙,几乎像芦苇,他们的牲口不多。无可否认,他们的经济状况很差;但与中亚见的赤贫状况相比,他们的情况还不能被认为是非常坏的。”“这支小小的、迷失了的突厥部族,居住在南山脚下,缺乏精力和男子汉气魄,肯定正在走向消亡。”“尧乎尔族人口已经大大减少,现在还在快速减少。原因是死亡,还因为融入汉民血统的缘故。”

3

19世纪末20世纪初,在中国西部出现一大批形形色色的外国人,其中以探险家、考古学家与情报人员居多,而斯文·赫定、斯坦因和马达汉则可谓这三种人的典型代表。“古今多少事,都付笑谈中”,如今过多地执着于他们的是非功过,似乎已没多大意义,但由文见人观己,却是各有滋味。

1906年至1908年,就在马达汉在中国西部进行考察的同时,当时以发现楼兰古城的斯文·赫定也在进行他的第四次中亚探险,这一次,他的目标是西藏。虽然他未能抵达目的地拉萨,却走遍羌塘无人区和阿里,弄清楚了外喜马拉雅山(西藏冈底斯山脉)一带的地理状况,填补了“地图(欧洲版)上的空白”。这几乎是斯文·赫定一生中最为得意的事情之一。

“人在幼时认清了他终身事业的趋向,是快乐的!那实在是我的幸运,当我十二岁的时候,我的志向已是很明显的了。”这是斯文·赫定(Sven Anders Hendin,1865-1952)那本大名鼎鼎的自传《我的探险生涯》(新疆人民出版社,1997年10月)中的第一句话。1880年4月24日,瑞典极地探险家诺登瑟徳乘坐“威加”号载誉而归,整个斯德哥尔摩为之狂热。亲眼目睹这一盛况的16岁的斯文·赫定从此决定了自己一生的事业:到“从来没有西方人去过”的地方,做“第一个西方人”。可以说,地理上的发现与征服成为他最大的乐趣,“冒险去克服无人知晓的地方和力争不易成功的事业都是有趣的,这些使我有不可遏制的冲动”,让他名扬天下的两项功绩——发现楼兰古城和填补地图(欧洲版)上西藏的大片空白——也正是基于此而成就的。

因此,看着斯文· 赫定在《我的探险生涯》中简洁而生动的叙述,跟随他飞蛾扑火般的执着步伐,从八个方向横穿冈底斯山八次,不仅有着身临其境般的刺激,也让人生发出“大丈夫生当如是”的感慨。此外,与早期探险家大多不尊重中国人的感情不同的是,斯文·赫定笔下总是充满了人情味,上到王公贵族、班禅活佛,下到乞丐流浪儿、仆人随从,甚至在倒毙的骆驼、不得不遗弃的狗和为了活命而被迫宰杀的羊身上,都能感受到他笔端流露出的真情和难抑的哀思。在西藏林加庙,面对住在漆黑小屋中进行苦修的喇嘛,斯文·赫定用了少有的长篇幅表达自己的尊敬与迷惑,多年后他回忆道:“过了很久,我在夜间总还想起他,就是现在已过了十七年,我还疑惑他是否尚在洞中活着。即使我得着允许和权力,为了我的生命的缘故也不愿释放他,同领他到日光下。在这样伟大的坚决的意志和圣洁的人面前,我觉得自己如一个鄙陋的罪人和懦夫。”当有人问他,你不惜以自己、你仆人和骆驼的生命,冒着极大的危险到那干涸的沙漠去作长途旅行,有什么好处?他的回答是:因为从未有欧洲人经过那里。这句话极像登山运动员的回答:为什么要登山?——因为山在那里。

尤其值得尊敬的一件事是,1926年61岁斯文· 赫定再次来到中国,组织领导了中国近代史上第一个平等的非侵略性的科学考察团——“中国西北科学考察团”,其在谈定条约时便主动提出:“此行所获历史遗物,全数留存中国。” 1927年至1935年,由斯文· 赫定和中国学者俆炳昶共同带领的在“中国西北科学考察团”在中国西北进行了八年的科学考察,在这次考察中,斯文· 赫定每天坚持写笔记,这让他的《亚洲腹地探险八年》(新疆人民出版社,1997年10月)成为一副那个时期的中国“清明上河图”,真实生动。此外,“我们与中国朋友的合作是最完美的。我们在一起情同手足地工作,没有丝毫嫉妒、龌龊或误会。我们没有介意国籍或民族,唯一目的是为国际的科学服务。”因此,这次考察被称为“流动的大学”,为中国现代地质学、地理学、考古学、气象学、地形测量学、动物学、植物学、地磁学等众多学科奠下最坚实的一个基础,也使得以“找宝”为唯一目的的探险队或是科考队从此无法成行。在书中,他一再表示,不与各国古董商作交易。当他要率领汽车考察队出发时,“经常光临我们院子的古董商使已经相当紧张的空气更加帜热,他们不停地喊叫。我不会与他们做买卖,既不会也不可能这些人达成任何交易”。

1952年,斯文· 赫定在斯德哥尔摩病逝,享年87岁。曾有人问他,为什么不结婚。他的回答是:“我已经和中国结了婚。”

4

与此不同的是,若是读斯坦因(Aurel Stein 1862-1943)的《西域考古记》(向达译,中华书局1946年),虽然无法否认这位精通英、法、徳、拉丁、克什米尔、波斯、希腊、突厥、梵文等多种语言,并用十年时间翻译克什米尔诸王史的学者对敦煌学做出的贡献,但总觉得少了一份光明磊落,字里行间显露出的狡诈与得意总让人不是滋味。

与马达汉、斯文·赫定同时,1906年5月29日斯坦因第二次来到中国进行考察,按照斯文·赫定绘制的地图的指引,在楼兰古城挖掘;次年3月来到敦煌,期间正好碰上敦煌一年一次的香会,“那形形色色的人群成千上万密密麻麻,都来到这里,使我们深受震撼。因此 我认识到,这里虽有许许多多好东西,可以带回去研究,但开始还是只能限于在本地考古研究,不能拿走东西,否则激起众怒,后果不堪设想。”不过,这位与斯文· 赫定同样执着的学者显然不甘心,5月21日,他再次来到敦煌,将帐篷支在对面,“准备先在这里耗着,因为我那时心中又有另一种期望……”

斯坦因的期望正是放在王圆禄的身上,虽然“此人悠忽不定,极难捉摸”,用许多银子引诱都“不曾让他听信我的话”,但在与王道士斗智过程中,斯坦因终于找到契机,他发现 “王道士虽然全身上下俗不可耐,可是一说起唐僧,他竟也那般痴情,正像我对待考古研究那样虔诚。”于是,他向王道士叙说自己“循着唐僧西天取经的道路,翻山越岭、跨海过河,受尽无穷苦难,从印度远道而来,为的就是追随玄奘发饰的踪迹,来寻找大师当年从印度取回的经文,如果石窟里那些经文真是从印度翻译过来的,那说明玄奘发饰在冥冥之中也同意我拿回去研究。最后又说了一大堆感人肺腑的话,这一番话让王道士倍受感动。”当天晚上,王道士终于从石窟中拿出几卷经书给斯坦因,竟然都是玄奘法师音译的经文。这一巧合,让“王道士惊讶,唐僧果真显了灵,不让这位外国人进去恐怕都不行了!”自此,斯坦因胜利攻破王道士的防线,用几十块马蹄银便购得文卷24箱、佛像5大箱。后经整理,完整的文卷有7000件,残缺的有6000件,此外还有其他文物。而斯坦因认为“我与他之间的交易应该是很公平的,从他那种说不尽满足 脸上就能看得出来。”6月12日,斯坦因满意地离开敦煌。7月,敦煌县因抗缴采买粮发生农民“暴动”,“知县的衙门在动乱期间遭到了抢劫和焚烧”,这让已经到达安西的斯坦因“毫不犹豫地再次鼓足勇气,在千佛洞的窖藏里又挖掘了一把。”他派出自己的“永远热心的秘书”蒋师爷,再次向王道士提出收购计划,这次王道士“出让了230捆子写本,大体上包括将近3000件典籍卷子,绝大多数都是汉文佛经和藏文佛教著作”。而这次“从千佛洞获取的一切,只破费了政府大约130英镑的经费。写在棕榈叶子上的单独一页梵语写本,再加上其他一些‘古物’,就值这个价钱了。”(1907年10月14日斯坦因致珀·斯·阿伦的一封信)1914年,斯坦因第二次到敦煌,见到王道士。“王道士给我拿出账本,仔细记着我捐给他的银子总数,十分自豪地对我说,石窟前的那些新盖的寺庙和寮房都是用我捐的银子盖的,还说我很仗义,后悔当初没有听蒋师爷的话,干脆向我多要些银子,把所有的文书都让我运回去。我为他的忏悔感到十分高兴。”“最后我又捐给他许多银子,将他藏起来的5大箱子600多卷敦煌文书搬了出去。”

斯坦因和王圆禄在敦煌莫高窟进行多次秘密交易的结果,给英国带去了敦煌藏经洞出土文物中最重要的一部分,即所谓的“斯坦因搜集品”。同时,斯坦因也给西方人带去了一个让他们一直视为浪漫传奇的“来自千佛洞的‘道士的故事’”。前英属印度总督寇松勋爵于1909年3月8日给英国皇家地理学会会长莱奥纳多· 达尔文少校写的一封信中曾兴高采烈地说:“在考古学发现史上,几乎没有任何事件能够比斯坦因博士在敦煌石窟里与王道士之间的长时间讨价还价更富有戏剧性、更富有成果。据我所知,这次讨价还价的收益现在存放在伦敦,将会提供另一批证据,展现东方和西方之间那些神奇的会合点,中亚充满了东、西方的会合点。”但他们的浪漫与得意,对中国人来说却是一种创伤与耻辱。前几年,不记得哪个出版社,将斯坦因的《西域考古记》改编成《斯坦因西域盗宝记》出版,虽然从某个角度说或许要感谢斯坦因的行为,但看到这个题目,却让我有一种痛快的感觉。

20世纪20年代,因非法向斯坦因、伯希和、华尔纳等外人盗卖藏经洞文物王圆禄,遭到各方唾骂,精神失常(或是装疯卖傻),晚年过着悲惨的生活。1931年6月3日,死于莫高窟,终年80余岁。这位可怜无知、一生都过着贫贱生活的道士,终究也只是历史的替罪羊。因为敦煌文物的更大流失,在当时的官员手中。继斯坦因后尘,法国教授伯希和(P Pelliot)来到敦煌,“经过多般诱惑,让王道士将我剩下的许多卷子看一看。”“到时很高兴,显然又将此换了许多银子,结果伯希和教授一共弄走1500多卷剩下文书中的精品。”1909年,伯希和回巴黎路过北京,他携带的文书被中国专家发现,立即上书朝廷抢救剩余文献,清政府这才电令陕甘总督清查藏经洞,所剩文物全部运往北京。至此藏经洞的价值虽然被国人所认识,却导致了更大的厄运,经卷文书在运送途中遭到沿途官绅雁过拔毛般的截盗。更为惨烈的是,运送车辆抵达北京,负责接收和押解的新疆巡抚何彦升伙同亲家李盛铎将经卷运往自己家中,将其中大批精品据为己有,继而转卖到日本。四万多件经卷文书最后入藏京师图书馆时,仅剩下8600多件。更为可耻的是,为了怕因经卷的件数缺少而被追究责任暴露此事,他们将较长的经卷一撕为二来充数。

斯坦因最后一次回到千佛洞时,王道士给他讲了这个故事。“那些文书写本在装车时都是粗粗打捆后用打车运走,也没有登记数量,结果车子停在敦煌衙门口时被人偷走了许多,沿途到北京,不知被偷掉多少。后来,果然有人拿一大捆唐代佛经问我要不要。到张掖和新疆的路上,我又收到许多密室中的卷子。”

念及此,对于斯坦因,亦不知是感激还是继续恼恨?陈寅恪先生的悲叹“敦煌者,吾国学术之伤心史也” 怆然响起。

5

不过,若对比再读马达汉的《报告合集》,则另有一番滋味在心头。

无疑,芬兰人马达汉(C. G. Mannerheim,1867-1951)与瑞典人斯文·赫定、英国人斯坦因一样,也是一位极富传奇让人着迷的人物:他来自一个瑞典裔的贵族家庭,其家族于十七世纪移入芬兰-瑞典王国属下的一个省。随着近代以来瑞典从一个欧洲强国衰落为相对次要的国家,芬兰也于1809年易手成为依附于俄国的一个自治大公国。因此,在生命的前三十年,马达汉在俄国担任军官,参加过1904年的俄日战争,与沙皇尼古拉二世保持了良好的私交,并在第一次世界大战中为俄国出生入死;十月革命,他辞去俄国军职,回国帮助芬兰摆脱俄国而独立,直至1946年辞去芬兰总统职位为止,他几乎都在抵抗俄国的控制和入侵的岁月中度过。因此,作为未来一位优秀的军事家政治家,早年的马达汉在中国的考察也是目的明确的。

1906年至1908年,由于俄国总参谋部的指派,马达汉对新疆、甘肃及内地进行了政治、军事、地理、文化等诸多方面的考察。其行经路线,自俄境塔什干、安集延而至清境喀什噶尔、阿克苏、焉耆、吐鲁番,再由河西、甘陕而终至北京。在北京,马达汉完成了呈交俄军总参谋部的长达173页的《上校马达汉男爵奉旨于1906-1908年穿越中国新疆和中国北方诸省至北京之旅的初步考察报告》,并附有数十幅自己绘制或收集的从新疆到内地重要道路、河川和城市方位图,以及有关各省的政治、经济、军事、地理、历史和民族的统计资料。这份“引人入胜”的报告,使得马达汉回圣彼得堡受沙皇尼古拉二世召见的时间,从原定的二十分钟延长了一个小时。“这份‘殊荣’为马达汉日后的晋升铺平了道路。”

马达汉的这份《考察报告》是《报告合集》中两个报告之一,但其实可以说《考察报告》是他的正产品,而《访撒里与西拉尧乎尔》只是一个副产品,或是说一个伪装。他自己在正产品《考察报告》中毫不掩饰地说:“做人类学测量和搜集许多民族学实物,主要是为了当着我旅伴们的面,进而当着中国当局的面,为自己的工作增添一点学术的色彩。”而实际上的旅行目的,马达汉在《考察报告》前面详细地列出六条,以及六项特殊任务。用一句话说,就是从军事角度考察新疆和西北边境地区,以便当时的沙俄进一步侵略中国制定战略计划;用两个字概括,就是“间谍”。

若借用马达汉冷静客观的脑子来评价,马达汉无疑是一位冷静且强悍型的优秀间谍,且不论一路上自然环境的险恶以及缺水少粮,就他在卡加寺,动用火枪“以防凶狠的唐古特喇嘛”,在五台山不顾严密监视和阻扰执意谒见达赖喇嘛,便可想见他强悍的脸庞。而他的敬业精神可以毫不愧疚地面对任何劳动奖章,哪怕是行走在路上,他还在想着如果俄国部队进来,那座桥需要爆破,那座桥可以就近取材加固,那条道路可以不受牲口的影响。甚至到了兰州,因为碰巧过年长假不上班,他因此无法开展他的间谍工作而恼火不已。

不过,我始终没有弄明白马达汉是如何进行他的间谍工作的。因为在报告正文中,只能看到一个和探险者所写并无二样的见闻录,而附录中却有着各省有关军队、兵工厂的详细数据,详细到每一个营或旗的步兵、骑兵、工兵、马兵、炮兵、军官的数量、心态和作战能力的评价,以及军工厂火药场的子弹生产数量、拥有的步枪、大炮等兵器的数量,看得人直为当时岌岌可危的清政府冒冷汗。好在时过境迁,一百年后的我不必为当时的清政府捏把汗了。但最后看到马达汉短短三页的“专门的结束语”中,指出的“那些哪怕是一个最外行的和毫无经验的探险家,在中国北方各省旅行期间所目睹的中国现阶段最为鲜明、最具代表性的特征”后,又不由得再三捏把汗,特摘录如下:

“全世界都知道了中国的觉醒,但从目前改革(指清政府推行新政)的情形来看,这一觉醒多大程度上包括了愚昧无知的人民大众,改革行动及纸上谈兵的理论多大程度上对国家的现实生活产生了直接的影响,对这一切最清楚不过的人,大概就是不仅熟悉这个国家社会生活之脉搏的几大中心,而且还曾有机会了解中央政府轰轰烈烈的改革运动之余声勉强能到达的偏僻省份的那个人。”

“在穿越中国西部和北部的旅行中,我通过与各地当局代表和社会各个阶层的代表的交谈得到的印象是,……所有地方都缺乏社会政治生活,他们对与自己的钱袋子无关的事情都采取冷漠的态度。经验丰富的官老爷可以对任何事情不管不闻。因国家遭受屈辱所激起的民族自尊的爆发,对让帝国遭受那么多艰难时日的王朝的愤怒,中国北方居民对这一切非常陌生,他们对这一时的激情尚未适应。某个地方官员的贪得无厌,倘若超过传统早已约定的界限,就可以渐渐突破人民的忍耐力,并且引起动乱的爆发。这是唯一可以表达人民意志的轰轰烈烈的反抗活动。不付出血的代价,事情就得不到顺利的解决,但是,未经长期酝酿突然点燃的暴乱,注定没有前途,正如它突然发生的那样,会突然熄灭。”

彩蛋!(仅保存一周): 《The Long Old Road in China》(中国漫长古道),Langdon Warner著,1926年出版。亲述其1924年敦煌经历,可作为第一手历史参考,以及当时的照片。