裴敏欣近照,由作者本人提供

生於1957年中國上海的裴敏欣,和他同時代的許多人一樣,親身經歷了當代中國的殘酷的政治運動,這也讓他和他的同時代人一樣,對當代中國政治和中國命運有著特別的關注;不過,與同時代人大部分人不一樣的是,恢復高考那一年,20歲的裴敏欣因優異的英語成績,被上海外語學院錄取。1984年赴美到匹茲堡大學學習藝術創作碩士。然而,因為對政治的熱愛,他再赴哈佛大學學習政治學,並於1989年和1991年獲得政治學碩士和博士。此後,裴敏欣在美國北卡戴維森學院(Davidson College)、普林斯頓大學、卡耐基國際和平基金會中國項目研究等擔任助理教授、研究院和中國想過項目主任。2009年7月起任加州克萊蒙特·麥肯納學院(Claremont McKenna College)政府學教授,凱克國際戰略研究中心主任。

裴敏欣的中國研究,和中國當下政治發展幾乎同步,因為有著中國生活經驗和一種對中國的“特別關注”,他的許多觀察和觀點不僅清醒、深入,且有著某種前瞻性,比如中國崛起的“黑暗面”,中國裙帶資本主義等。2024年2月,哈佛大學出版社出版了裴敏欣的最新著作《The Sentinel State: Surveillance and the Survival of Dictatorship in China》,分析了中共神秘的安全體係的組成和運行。波士頓書評近日通過電話採訪了裴敏欣教授,文字經裴敏欣教授審定,分上下兩部分開發。上部分裴敏欣教授講授了他在波士頓哈佛大學經歷的“六四”,並評價了六四對中共統治模式的影響;下部分裴敏欣教授從學術角度談了中國當代政治體制的發展和特點。此為訪談上部分。

專題 | 裴敏欣( Minxin Pei )的中國政治研究

美國政治學者裴敏欣(Minxin Pei)最新著作《The Sentinel State: Surveillance and the Survival of Dictatorship in China》(Feb. 2024)由哈佛大學出版社出版。 Minxin Pei is the author of several books on Chinese domestic politics, including China’s Crony Capitalism: The Dynamics of Regime Decay

書評:近日書評發了一篇文章《特別專題 | “六四”期間的波士頓》,裡面有一則1989年6月17日的短訊:

哈佛大学中国大陆留学生、学人已于十二日组成学生自治组织。并经民主选举,选出一个七人委员会,包括会长罗哲西、裴敏新(政治系)、张博赓(政治系)、许成刚(经济系)、兰田(遗传系)、薛海(教育系)及赵海青(生化系)。

今年“六四”三十五周年,現在已經有紀念活動了。我很好奇,當年您是留學生,在哈佛大學上學,當時在哈佛大學的留學生是怎麼支持國內學生運動的?你參加了什麼活動?

裴敏欣:對,我當時正在读研究生,已經通過博士资格考试,所以时间稍微空了一点。就我个人來說,我当初是上电台電視比较多,我还到国会去作证,算是第一个到国会作證的中国留学生,要求美国政府对中国施加压力,不要对学生进行血腥镇压,那是5月份的事情。

当时整个美国的留学生都是比较活跃的,因为中国出现那么大的事情,大家都比较关心。虽然当初在美国留学生并不是很多,但是许多人都是比较成熟的,大多是像我这种经历过文革,高考恢复之后前几届进大学的,对中国有很强烈的关怀。所以當時幾乎每一所學校都成立了學生自治組織,最主要的任務是如何動員很有限的力量来支持国内的天安门的民运。

回顾当初,最主要做了两件事情,第一个大家都捐款,希望通过筹到有限的资金,送到天安门广场去。当初学生都很艰苦,都是靠奖学金生活的,但是还捐了很多,大約几万。我的印象是其實根本不知道送给谁,所以很发愁,怎么送到北京天安門广场去,送到哪些人,通过哪些途径,這是最发愁的一个事情。然后就是想给广场上的示威者其他形式的支持,我们感觉广场上可能很需要 fax machine,就是傳真機,這是當時最先進的通訊设备。所以我们想把傳真機送過去。

我當時還感到,恐怕他們還需要听到警察的通话,因為美國可以買到那種能夠聽到警用電波頻率的機器。所以聽說有一個美國人要到中國去,我們找到他,他也答應。我們把傳真機還有可以聽警察電波頻率的機器給他。他後來没有把设备送到广场,所以這些東西又退回来了,這個我印象最深。

這就是那種所謂的自发的群众运动,没有组织,没有任何渠道进行支持。

我們做的第二個事情是通过对美国政客的影响来防止血腥鎮壓的出現。当然,这不成功,因为外面对中国影响毕竟很有限。六四發生後,当天我们就组织游行了,在MIT,當時麻省的参议员当中两个,一个是肯尼迪,一个是John Kerry。Kerry過來了,但肯尼迪沒有過來。我记得在MIT,我们大概有几百个留学生就在那里举行遊行,他过来支持我们。

我記得六四是星期六,中國是星期天,我們這裡是星期六。星期天,我們就组织华盛顿的大使馆遊行抗議。

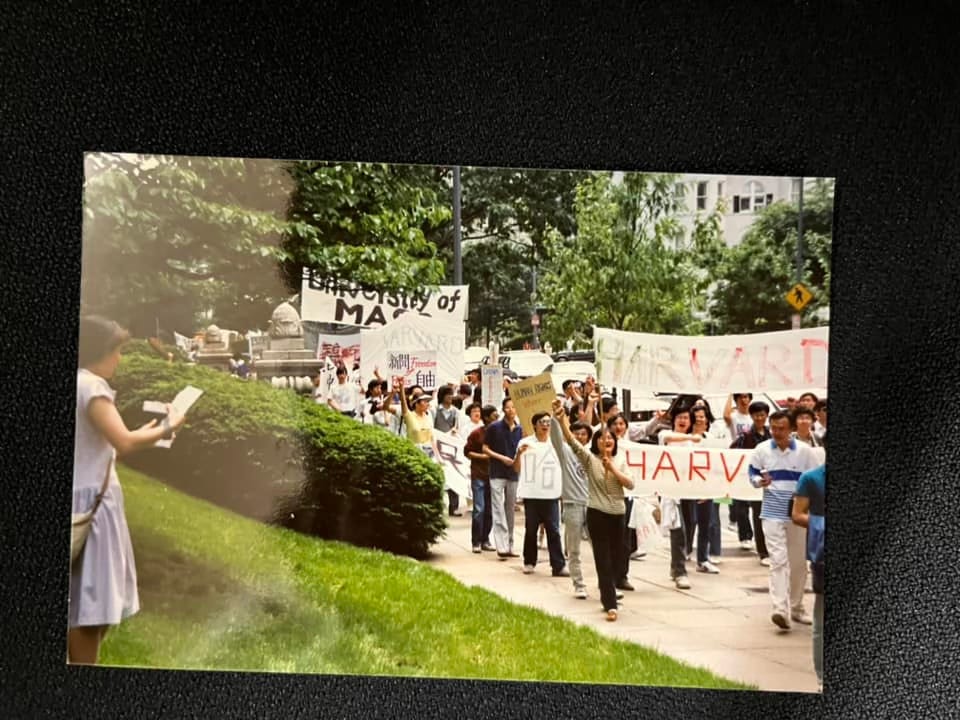

波士頓書評在哈佛燕京學社圖書館找到的一張當時波士頓留學生和華人六四前後遊行的照片,時間不詳。

書評:你们当时就知道六四清場的情形?

裴敏欣:是。中国六四是星期天,在美国是6月3号,所以我們6月3日就看到了。我们很震惊,当天就在 MIT举行学生聚会,游行,然后Kerry(注:當時麻省參議院之一)就过来表示支持我们。

第二天,六四那天,我都不知道是谁组织,我们到驻华大使馆去示威游行,去抗议,所以6月3号当晚,我们一组学生去了,我也去了去,开车过去,那天下大雨,从波士顿开到 DC时间很长,差不多9個小時,我记得有一个学生,车子开得摇摇晃晃,差点出事,那一次有几百上千人去了。我们圍住当时旧的大使馆,美国的民权领袖Jesse Jackson來了。因為我是讀英文出身,而且我當時已经上了许多电台了,所以大家都选我,去做他的翻译,他要代表我们去大使馆,传达学生的意愿,所以我就陪着Jackson进去了。

我记得里面有一个中国外交官,他马上就认出我了,因为我也上电视,他说,裴敏欣,你來干嘛?你给我出去。他就要把我赶出来了。这是第一次去DC遊行。

波士顿的学生有很多人, 哈佛的,Mit的,BU的還有Brandeis,当时学生都去了。大約7月左右,又去了第二次,規模更大,全國留學生去华盛顿游行。我和我的太太小孩一塊去了。當時我的大儿子刚出生没几个月,我们一块去。

总体来說,當時美国留学生都十分愤怒。每个大的学校,中国留学生比较多的學校都是捐了钱,虽然都是小额,但對留學生來說就不算少了,我估计每个地方至少捐了五六万去支持国内的學生。

接下來,第二个考虑怎么在美国能呆下来,所以之後留學生開始游说国会,通過美国国会的努力来保护我们这些留学生,這就是后来所谓的六四綠卡。我记得出力最多的是赵海青,赵海青當時在哈佛做博士后,他是很有能力的。他就去国会跟国会议员沟通。美國國會出力最大的是佩罗西,另外一个是共和党的参议员叫斯林格顿(Slade Gorton),是华盛顿州的,通过他们两个人的努力,才使当时大概有8万多留學生和他们的家属都被保护下来。

書評:我發現六四之後,國內的學生和民主運動戛然而止,但是在海外卻好像相反,留學生的民主運動卻聲勢浩大,成立學生自治組織。時隔三十多年後,您又是如何評價這三十五年來的海外民運?

裴敏欣:民運很難定义。学生搞民运肯定是不行的,因为学生的身份是學生,是一個過渡身份,不可能永远做学生,学生毕业肯定要找工作,所谓民运你仔细去看,当初留學生在这里做所谓民运多不多?不多的。

書評:胡平老师?

裴敏欣:对,像胡平老師,他是我的哈佛同學,他是例外。应该说是大部分留學生,99%,他们毕业拿到学位,生活所迫,都工作去了,也就不做所謂的民運。六四之後出來的一些人,就是国内流亡人士他们再继续做民運,所以国外民運很难搞,為什麼呢?因為民運是流亡政治运动,都是边缘化的,在美国这种社会,中国并不是美国主流社会最关心的事情,中国的民主化并不是普通美国人最关心的事情,所以得不到支持,对中国的影响也很少。感到民運没起什么很大的作用,這是很正常的事情。我认为,海外搞任何流亡政治運動,一旦离开那个国家,那些政治精英也好,那些反对人士也好,他们所能起的作用都是很很小的,英雄無用武之地了。

書評:1989年天安門運動無意是當代中國最重要的一個政治事件。從中國政治體制來說,你覺得這個事件有沒有影響中共的統治模式,以及和對學生、知識分子和民眾的控制模式?中共有沒有從六四天安門運動中取得一些經驗和教訓,若是有,又是什麼?又怎麼影響了當下的中國?

裴敏欣:中共從某種程度上講,是一個很机会主义的一个政权。机会主义就是说,它有时会比较灵活,还很会学习,用中共自己的话叫“与时俱进”。八九对中共来讲,应该是一个很大的一个冲击,六四过了一年半,又有一個更大的打击,可以说是更大一个打击或相同程度的打击,這就是是苏共倒台。

你看現在,习近平他不講六四,他講苏共倒台,就是说这两件事情加起来,对中共的统治方式有很大的改变,在之后20年里面,它的统治方式有很大的改变,就是所谓后天安门的治理模式。

六四之前,1988年有一个很大的争论,就是说新权威主义统治:政治上是一党专制或是强权统治,但是经济上搞开放,资本主义化。在1988年的时候,中共内部并没有达成这一共识,像陈云这种是比较死板的共产主义者,他说不能搞那种市场化;鄧小平是不一样,鄧说经济上要开放,政治上要收紧。邓的主张在六四之前是得不到党内保守派的支持的。但是六四之后出现两件事情,一件就是经济被保守派控制的,李鹏是总理,姚依林是常务副总理,他们企图把经济收回来,但是他们企图是失败的。所以,1990年的中国经济是很糟糕的,說明这一条路,回到50年代那个路是走不通的,这是一个。

另一件事情就是我刚才讲的苏共垮台,这两件事情讓邓小平感到他非要重新再出来一次,那么就是92南巡了。

当初,鄧小平把江泽民扶上去,其实江泽民是个风派人物,一开始他不知道在哪里押宝,把自己牌放在哪里,邓在92南巡給他放风,你江泽民如果不搞改革,你就得给我下去,所以在92之后,89是一个动力,我认为最主要还是蘇共倒台。

之後,中共可以說形成了一个共识,就是新权威主义共识,就是搞一党专制统治下的资本主义发展模式。94年之后,鄧的身体就不行,他就不再管具体事情,但邓的新权威主义的概念是在江时代得到具体落实,可以說他真正是邓的路线的继承人,虽然他八九年就做了代书记,之後做了总书记,他开始是比较摇摆,但是等到92南巡之后,就很忠实很有效地执行邓小平路线,,就在他的十年内共产党后天安門天模式给塑造起来,後天安門模式得到真正的落实是在江时代,這就跟80年代的统治模式完全不一样。

80年代,党内有三种不同的力量,一个比较弱两个比较强的力量,一个是邓小平他要搞这种新权威主义发展模式,一個陈云,可以說他是务实的共产主义,不是毛泽东那种乱来的共产主义。第三種力量就是比较趋向于全面改革的,改良派,就像胡耀邦赵紫阳這些领导人。80年代,党内没有形成一个共识,所以有左右反复,到了1992之后,共产党內部就形成了新权威主义统治下发展经济这么一个共识了。这个共识可以说,持续了20年左右,到了习近平上来之后,共識就被推翻了,跟后天安门的模式又不一样了。

書評:習近平又是怎麼一個治理模式?

裴敏欣:習認為认为後天安門模式太松了,对社会管得太松,对外开放太多,共产党统治基础更加不稳定,这是他的一个就是基本点。那么他就要收,如果说是后天安门模式基本上是一个放,说外松内紧也好,那么现在的模式可以說是外紧内更紧,這是他的統治模式。

書評:常有評價說,六四改變了中國民主進程。你如何看?

裴敏欣:那话不现实。中国六四之前可能有民主化,但是还是比较遥远的,如果說六四之前民主化是一個小概率的事情,六四之後就变成是一个零概率的事情。

毕竟有共产党这个体制,民主化我們還是要看高層,高层的权力是改革派掌握還是保守派掌握,差别还是很大。如果沒有六四,趙紫陽能还要做10年,就做到97年,97年之後,可能是胡启立,江泽民根本就轮不上。胡锦涛可能可以进常委,但他不可能是一把手。胡启立他如果再干10年的话,到2007年,那就不可能是习近平了。從这一点说中国也不一定是民主化,但是从政权渐进演化这个过程看,肯定要和現在中国出现的情况完全不一样。

不過,还要加一个注解,赵紫阳在1987年接了胡耀邦的位置之后,他做的许多事情是强硬派很反对的,像陈云他们都很反对,他真正是否能接过来,是否真正接过来,这都不一定是100%的事情。我最近看趙紫陽的《改革历程》,他说十三大,他做报告的时候,陈云在他做报告做到一半,就大模大样站起来退场。他说陈云身体根本就没那么不好,陈明退场释放信号是很负面的。但是在六四之前,邓小平跟赵紫阳的关系还是可以的,最主要就是说是学生上街之后。他们之间关系就急剧变化了。

書評:前两天听到一盒1989年4月19日北京大學三角地民主沙龙磁帶,一個學生在演講中說,胡耀邦說,我絕不整人,只要我在位上。然後學生強調,只要在位上,感覺胡耀邦其實也沒有實權。

裴敏欣:共产党这个机制是叫逆向淘汰机制,好人呆不住的。共产党里面整人越多越得势。你看康生整人整得多厉害,毛泽东整人整得多厉害,他们都能生存下来。并不是说你整人就能够活下来,刘少奇以前整人也真厉害,他自己也没幸存过来,但如果不整人,那你肯定就是要被淘汰出去的。