編者按:1967年1月31日,中國天才音樂家顧聖嬰,在上海音樂學院排練場接受完批鬥後獨自走回家,晚上她與母親、弟弟在家中開煤氣自殺,年僅二十九歲。7月2日,為顧聖嬰的生忌,上海作家勞倫斯再次重走顧聖嬰人生最後一次回家的路——從顧聖嬰最後接受批鬥的上海音樂學院排練場走到顧聖嬰的故居,並以此串聯起她的成長、成就與時代的殞地風暴。這不僅是一段物理空間的路,更是一段沉重的歷史記憶,作者不僅還原了顧聖嬰個人悲劇,也折射出時代對藝術與人性的摧殞。 作者以散步者的視角,將顧聖嬰的足跡與上海的城市記憶交織,武康路、湖南路、興國路等街巷成為歷史的見證者,更是將讀者帶入現場。

免費訂閱《波士頓書評》及相关事宜发送邮件:boshidunshuping@gmail.com,隨意打賞:Zelle,PayPal:boshidunshuping@gmail.com 用戶名:Boston Review of Books;長期支持請點擊下面訂閱,升級為付費訂閱。

每天,我都到復興中路上的黑石公寓樓下喝咖啡。偶爾有朋友來,我會帶他們到馬路對面,去看音樂廳西側圍欄上的紀念牌。每個牌子上,都有一個上海交響樂團音樂家的頭像和簡介,其中有交響樂團創始人梅百器、音樂教育家丁善德。樂團歷史一百五十年,被紀念的人僅二十四位,然而在最右端,我卻看到三個名字──他們依然健在,是當下的大腕。

我最想指給別人看的,是兩個年輕的臉龐:指揮家陸洪恩和鋼琴家顧聖嬰。

陆洪恩因反對樣板戲,於1966年5月28日被捕,受盡折磨,1968年4月27日在上海龍華機場被槍決,終年四十九歲;顧聖嬰則在1967年1月31日,因不堪文革迫害,與母親秦慎怡、弟弟顧握奇在家中開煤氣自殺,生命終止於二十九歲。

顧聖嬰生於1937年7月2日,籍贯江蘇無錫。她自幼展現音樂天賦,三歲學琴,五歲進入中西女中附小鋼琴科學習,九歲接受琴科主任印貞藹指導,技藝大進。每次看到她的照片,總覺得她只是個瘦弱、聰明、清清爽爽的孩子。這女孩是個罕見的音樂天才:十六歲(1953年)首次與上海交響樂團合作演出莫扎特《D小調鋼琴協奏曲》,一鳴驚人;翌年(1954年)成為樂團獨奏演員;1957年,十九歲的她在莫斯科第六屆世界青年聯歡節鋼琴比賽獲金獎;1958年,二十歲的她在第十四屆日內瓦國際音樂比賽獲女子鋼琴最高獎;1963年,二十六歲的她在比利時伊莉莎白女王國際音樂比賽再次獲獎。她的演奏充滿敏感與詩意,波蘭政府曾贈予她肖邦臨終石膏手模,以表彰她對肖邦音樂的精湛詮釋。

顧聖嬰活著的那個年代,上海還很小。她最熟悉的區域,如今成了最熱門的城市旅遊路線。人們淺薄地說這裡小資,但我每逢夜深人靜在這附近散步,總覺得街巷充滿悲情,空氣裡瀰漫著無聲的控訴。

從交響音樂廳沿复兴中路向東,左轉進入汾陽路,就到了上海音樂學院。顧聖嬰十七歲(1954年)被上海交響樂團錄用,同時在音樂學院接受專業訓練,師從楊嘉仁、李嘉祿、馬融順、沈知白等名師,學習鋼琴技巧、音樂理論與音樂史。校園裡有多座舊別墅,曾是三四十年代上海金融界人士的大宅、歐洲諸國的領事館,以及上海的猶太人俱樂部。

顧聖嬰死前,音樂學院和交響樂團已有數人被捕或自殺。當年三百多人的學院,文革中“非正常死亡”達十七人。公開資料顯示,自殺者包括指揮系主任楊嘉仁及其夫人程卓如、鋼琴系主任李翠貞、音樂理論家沈知白、管弦系主任陳又新。據說,上海音樂學院自殺人數之多,曾令來此串聯的中央音楽学院紅衛兵感到沮喪:“我們那邊怎麼沒人自殺呢?”

幸存的音樂學院教授李嘉祿回憶:“顧聖嬰自殺的那天下午,我在淮海路上遠遠看到她在馬路那一側低頭緩緩走來,步履沉重...我心裡一怔,很想走過去問她一聲,但一轉念,當時自己也得隨時匯報,聖嬰處境也許和我一樣,因此躊躇了好一會兒,終究沒有走過去。”

李嘉祿見到顧聖嬰的地方,離湖南路105號樂團排練場很近。就在那個下午,顧聖嬰被揪住頭髮,拉到排練大厅的舞台上,當著樂團全體人員的面,被強迫跪在領袖像前’請罪’,遭’壯漢’掌摑、踢打,有人將痰盂扣在她頭上。

湖南路105號樂團排練場,顧聖嬰最後被批鬥的地方

我曾從湖南路105號,她被批鬥的地方,步行到愚園路1088弄宏業花園103號顧聖嬰的家。這是她最熟悉的路徑,也極可能是她人生最後一天走過的路。

顧聖嬰回家經過的第一個路口,是武康路。如今這裡和外灘一樣,深受年輕人和外地遊客追捧。附近很多大房子,五十年代從資本家和外國大班那裡沒收充公後,被分配給“進步”的文藝界人士。趙丹、鄭君里分到湖南路洋房,巴金、王元化分到武康路別墅,柯靈、俞振飛、張樂平分到五原路別墅,夏衍分到烏魯木齊路別墅,傅雷分到江蘇路別墅,孫道臨、王文娟、吳茵、王人美分到淮海路口的武康大樓。他們都曾對“新社會”感恩涕零,只是好日子並未長久:有人在1955年被打成“胡風分子”,其餘大多未逃過1966年的文革迫害。

運動初期,自殺者多選擇煤氣或上吊。四十年代,上海公共租界楊樹浦建起煤氣廠,使上海成為中國最早普及煤氣的城市之一。楊嘉仁、程卓如夫妇開了煤氣,李翠貞開了煤氣,傅雷夫妇在上吊前也打開了煤氣閥。他們走得還算“從容”:李翠貞用舊報紙仔細塞滿門縫;傅雷夫妇怕蹬倒凳子驚動保姆,預先在地板上鋪了被褥。他們沒有留下遺書,卻將自己欠繳的煤氣費、水電費、房租安排妥當,如同蘇格拉底臨終前囑托學生歸還欠人的一隻雞。

到了1968年,自殺者可能已失去使用煤氣的‘待遇’,在無休止的折磨中喪失最後的從容與尊嚴。於是,許多人選擇了縱身一跳。沈知白跳樓,陳又新跳樓,上官雲珠也是跳樓。武康大樓作為周邊最高的建築,樓頂有陽台,成為文藝界人士跳樓的首選。據考證,他們多選擇跳向大樓中間的天井,而非淮海路或武康路,帶著絕望墜入孩子們玩耍的空間。

穿過武康路口,顧聖嬰應該沿湖南路繼續向西,右轉進入興國路。她肯定不會知道,左邊的興國賓館,此時正是她不能理解的殞地風暴的指揮中心。她更不會想到,興國賓館對面的民宅,十年後成了她父親的新家,其中一個房間,成了她的紀念室。

興國賓館裡有多座花園別墅,曾是英商太古洋行大班們的住宅。被沒收改為興國招待所之後,下榻過多位國家領導人。文革期間,張春橋、姚文元在此‘辦公’,策劃上海對‘牛鬼蛇神’的清算。

興國賓館對面的興國路41弄,是一片老式的居民小區。1975年8月29日,顧高地因‘潘漢年案’服刑二十年後從青海勞改農場釋放,回到上海。卻得知妻子和一对儿女早在1967年2月1日自殺身亡,‘有關方面’稱未通知他‘有利於改造’。顧高地無法承受再住在原来的家裡,幾經輾轉求人,被安排住在興國路41弄2號樓。他用餘生整理顧聖嬰遺物,編成《我的女兒顧聖嬰》書稿,至死未能出版。在家中小小的顧聖嬰紀念室裡,擺放著她的舊鋼琴、舊相冊、演出項鏈,以及波蘭政府贈予的肖邦手模——可惜手模的兩根手指已被造反派敲掉。

興國路的北端連著華山路。右邊夏朵花園對面的海格園里,曾有梅蘭芳女弟子、京劇昆曲名家言慧珠的別墅。1966年9月11日夜裡,言慧珠用演出時的白绫,在自家衛生間裡上吊身亡。那是運動初期一波殞地的高潮:傅雷夫妇死於9月3日,楊嘉仁夫妇死於9月6日,李翠貞死於9月9日。

現在終於輪到顧聖嬰。1967年1月31日,離農歷除夕還有八天。冬夜的街道,路燈昏黃,四周一片死寂。寒風卷起地上凌亂的白紙——那是被撕碎的大字報碎片,上面畫著血淋淋的紅叉,劃過她熟悉或陌生的名字。

顧聖嬰走到華山路向左轉,很快就到了江蘇路。從宏業花園的後門回家,她會經過安定坊5號傅雷的家。父親顧高地與傅雷交情深厚,童年時顧聖嬰常來此與傅聰一起學琴,聆聽傅雷講授文學。傅聰天資略遜,為此常被傅雷責罵。幾個月前,傅雷夫妇在家門口被勒令站高凳批鬥,當晚自盡。

江蘇路的東側,是顧聖嬰的母校中西女中,由美國傳教士林樂知於1881年創辦,培養過宋氏三姐妹、張愛玲等名人。顧聖嬰在這裡從附小讀到中學,是全校聞名的“鋼琴神童”。借學校推薦,她十六歲與上海交響樂團同台,畢業後即加入樂團,成為職業音樂家。

沿著熟悉的路,顧聖嬰回到宏業花園103號家中。她1937年在烏魯木齊路的華山醫院出生,童年住過愚園路歧山村、長寧路兆豐別墅。1955年父親被捕後,兆豐別墅被居委會收用,她與母親搬到外婆家宏業花園103號。這是一個連體別墅,共有三層。顧聖嬰家住在一樓,樓上住著她的親戚,包括舅舅和姨妈。

顧聖嬰最後的家,宏業花園103號

父親顧高地畢業於黃埔軍校,曾任十九路軍軍長蔡廷锴的少將秘書,後因不滿當局,協助上海地下黨,與潘漢年、揚帆有過交集。他很早就已辭官,傾心培養天賦非凡的女兒。不料1955年因‘潘漢年案’被捕,判無期徒刑。當時顧聖嬰十八歲,距重要比賽僅四天。父親被帶走,從此未再見家人。

在顧聖嬰留下的日記裡,話題幾乎總是圍繞著鋼琴以及與鋼琴相關的人和事。即便在寫給師友的信中,對父母和弟弟也鮮少提及。從親友回憶和記錄中看到,她沒有談過戀愛,生命中似乎只有鋼琴。父親入獄、母親患病、弟弟失業,她仍堅持演出,支撐這個家。然而現在,她自己也大難當頭。

她已很久不能演奏肖邦、李斯特、德彪西。在’文藝為工農兵服務’的年代,她進工廠、下農村,追求“進步”、接受鍛煉。每次演出,她都記錄曲目、鋼琴品牌,剖析自己的狀態。

1965年7月26日,顧聖嬰在國營118廠演出,曲目《洪湖赤衛隊幻想曲》,加奏《解放區的天》、《接過雷鋒的槍》,使用Moutrie鋼琴。她手記道:“一月餘未彈琴,昨日稍加練習,今日手指還算聽話,唯精神疲勞,有些緊張,《洪湖》後部差點出岔。聽眾熱情,但我感抱歉,質量不高,怎樣保證?不知!”

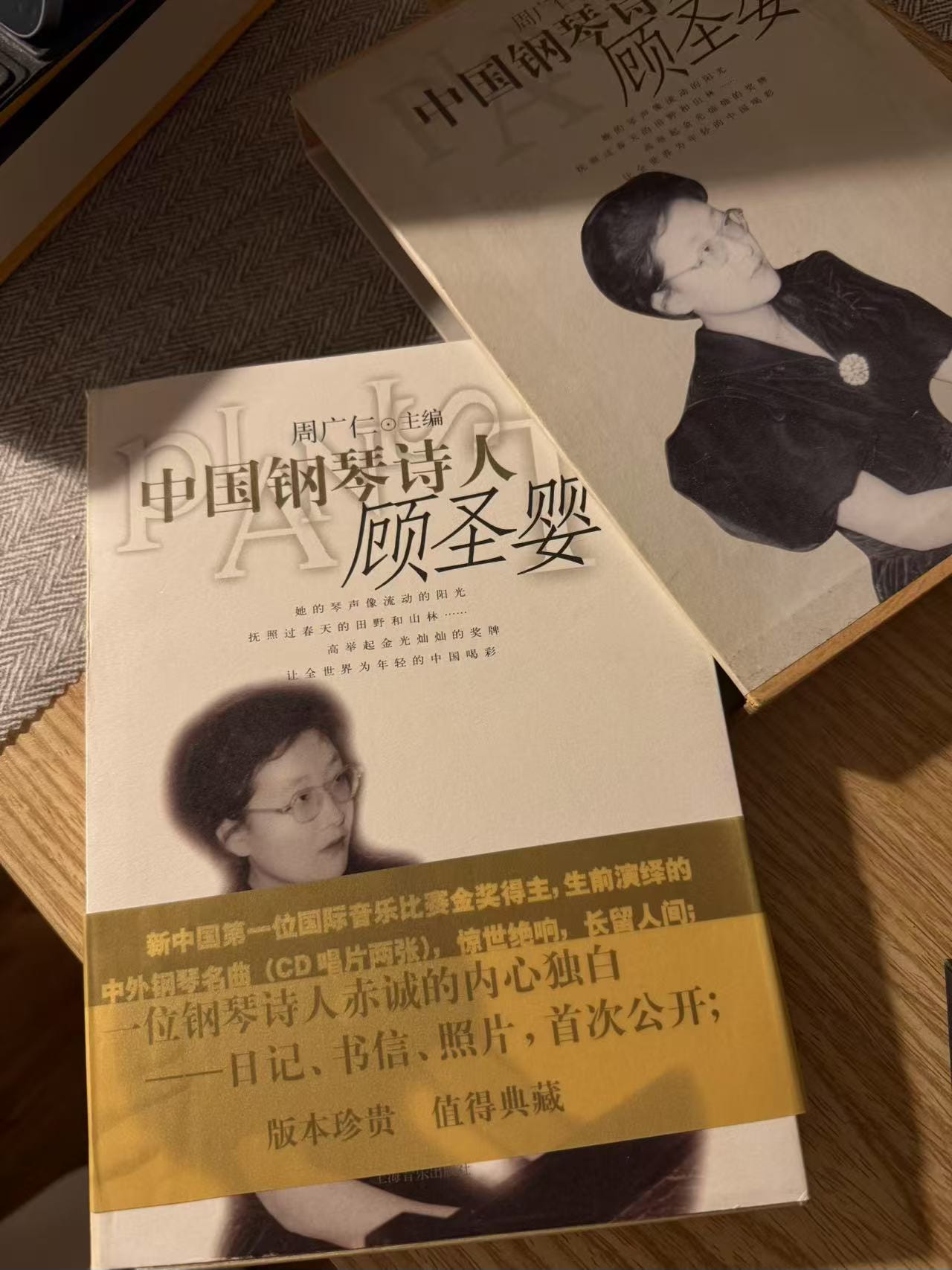

我手頭有兩本紀念顧聖嬰的書:周廣仁主編的《中國鋼琴詩人顧聖嬰》和曹利群編著的《缺失的檔案:顧聖嬰讀本》,收錄了她的日記、書信和演出手記。手記止於1965年10月6日,星期三,她在上海重型機器廠演出,曲目包括《翻身的日子》、《唱支山歌給黨聽》、《接過雷鋒的槍》,加奏《洪湖水浪打浪》、《采茶扑蝶》、《解放區的天》、《快樂的啰嗦》、《高舉革命大旗》。

她寫道:“這些作品基本熟練,但質量與藝術處理欠缺,需更多練習時間。總想學新曲,但可能性不大。”此時離她被打倒還有十個月,手記越來越短,結尾常是焦灼自問:彈什麼曲目?何時能練琴?時間何在?是否不夠努力?如何是好?

1967年1月31日,顧聖嬰被批鬥後回到家中。沒人知道她與母親、弟弟談了什麼,如何決定一同離世。2月1日凌晨,小姨從樓上發現一樓房門緊閉,煤氣味濃烈,破門而入,顧聖嬰、母親秦慎怡、弟弟顧握奇已昏迷。救護車送往愚園路749弄長寧區中心醫院,顧聖嬰與母親當場死亡,弟弟搶救無效身亡。公安局封鎖消息,對外稱三人因煤氣中毒意外死亡。

再過幾天是7月2日,顧聖嬰的生日。為此,我又重走了一遍前面提到的路線。從淮海路轉到湖南路,離105號很近的地方,有個小小的書店咖啡,門側閃亮著中英文:我無比貪婪,我想要的是生命中的一切。

上海交響樂團已搬至复兴中路,湖南路105號三層小樓仍在。和附近大宅一樣,高牆扎滿篱笆,似要遮掩一切。黑色的大門緊閉,彰顯威嚴與神秘。它的主人是一家國企,擁有上海黃金地段昔日的豪宅、如今的酒店:興國、瑞金、虹橋、西郊、東湖、太原別墅等等。

正是梅雨季節,城市陰濕悶熱。我走走停停,來到宏業花園。從江蘇路82弄進來,要經過一段破舊的街道,兩邊是雜亂的店鋪。從愚園路1088弄出去,則要經過一段時尚市集。宏業花園被列為‘優秀歷史建築’,牌子介紹建於清光緒年間(1900年),開發商是段祺瑞之子段宏業。

宏業花園很大,中心部位是江蘇路街道辦事處的院落。這裡離顧聖嬰家103號不遠,院牆設有顧聖嬰紀念處,展示她的生平、彩色畫像及五線譜,雖略顯粗糙。她的鄰里每天經過,或許從未想過:顧聖嬰一家三口死後,骨灰未留。

從此地向東八百米,是愚園路749弄,當年長寧區中心醫院,如今改為婦幼保健院。顧聖嬰及家人遺體在此短暂停留後,移至龍華殯儀館,親戚匆匆一瞥後被火化。火葬費每人二十八元,相當於技術工人半月工資。或因親戚不願支付八十四元,或因‘自絕於人民’不允保留骨灰,顧高地後來遍尋上海,未能找到家人骨灰。1979年,顧聖嬰被平反昭雪,上海音樂學院為她舉行骨灰安放儀式,盒中卻是空的。

顧聖嬰死去一年多後,同事陸洪恩被判死刑,臨刑前囑託獄友:若出國,請在維也納貝多芬墓前獻花,告其崇拜者哼著《莊嚴彌撒》走上刑場。2024年7月2日,顧聖嬰生日,我將一束鮮花繫在她紀念牌鐵欄上。當時我想,還要從宏業花園顧聖嬰舊居門前撿一撮泥土,將來帶到巴黎的拉雪兹神父公墓,灑在肖邦的墓碑前。

這次重訪宏業花園,我放棄這打算。若去巴黎,還是替她獻上鮮花吧。顧聖嬰的靈魂太乾淨,她不屬於這裡的泥土。

作者在去年(2024年7月2日)將一束鮮花繫在顧聖嬰紀念牌鐵欄上